東浦町【瓦屋根葺き替え】洋風平板瓦(防災瓦)で台風対策!雨漏りを防ぐ軒先・ケラバ・棟の重要施工ポイントを徹底解説!

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

東浦町の屋根葺き替え。洋風平板瓦で実現する台風と雨漏りに強い屋根

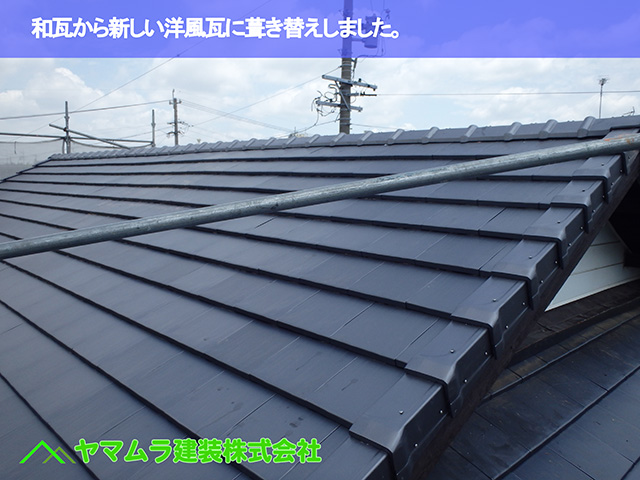

東浦町で、耐用年数を超えた古い屋根瓦を、モダンな「洋風平板瓦」へ葺き替える工事を行いました。

スッキリした見た目だけでなく、この瓦は台風や雨漏りに強い「防災瓦」でもあります。

この記事では、屋根の弱点である「軒先」の厳重な固定方法や、「ケラバ(袖)」「棟」といった重要箇所の防水処理と確実な固定方法など、職人が行う丁寧な作業工程を詳しくレポートします。

古い瓦を交換!「洋風平板瓦」への葺き替え作業

こんにちは。いつもホームページをご覧いただきありがとうございます。

今回は、愛知県知多郡東浦町にてご依頼いただいた屋根葺き替え工事の様子をご紹介いたします。

現場を拝見したところ、既存の屋根瓦が耐用年数(取り替え時期)を大きく越えており、防水性や耐久性の低下が懸念される状態でした。

そこで今回は、古い瓦をすべて撤去し、屋根下地から一新できる安心の「葺き替え工事」をご提案いたしました。

お客様が新しい屋根材としてお選びになったのは、近年人気の高い「洋風平板瓦(ようふうへいばんがわら)」です。

スッキリとしたフラットなデザインが特徴で、お住まい全体を非常にモダンで洗練された印象に変えることができます。

今回の現場ブログでは、この新しい洋風平板瓦を、職人がどのように一枚一枚丁寧に屋根の上へ設置していくのか、その具体的な作業工程を詳しくレポートいたします。

お住まいの顔である屋根が美しく生まれ変わっていく様子を、ぜひご覧ください。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『東浦町【屋根葺き替え】一階屋根(下屋)の瓦撤去と野地板補強!雨漏りを防ぐ壁際の下地処理と防水紙の施工』

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『東浦町【高所屋根点検】天井から雨漏り!築年数が経った和風住宅をサーモグラフィ点検調査!耐用年数切れの危険性とは?』

目次

屋根の弱点「軒先」を守る!瓦を通常より厳重に固定する理由

新しい屋根瓦を葺いていく作業が始まりました。

まず最初に取り掛かるのが、屋根の先端部分にあたる「軒先(のきさき)」です。

この軒先は、お住まいを風雨から守る上で非常に重要な場所であり、私たちは特に注意を払って施工しています。

実は、軒先の瓦は、屋根に降った雨水をその下にある「雨樋(あまどい)」へとスムーズに流すため、屋根本体の下地よりも少し(約6cmから7.5cmほど)外側にはみ出させて設置します。

しかし、この「はみ出し」がある分、軒先は屋根の他のどの部分よりも、台風などの強風にさらされやすい弱点となります。

特に下から吹き上げる「煽り風」によって、瓦が浮き上がったり、最悪の場合は飛ばされたりする危険性が最も高い場所なのです。

そのため、軒先の瓦だけは特別な固定方法を採用します。

例えば、通常は瓦一枚につき釘一本で固定するところを、軒先では二本使用したり、浮き上がり防止の専用クリップを併用したりと、他の箇所よりも格段に厳重な固定を施します。

台風に強い秘密は「防災瓦」!釘1本でも安心な理由と美しい葺き方

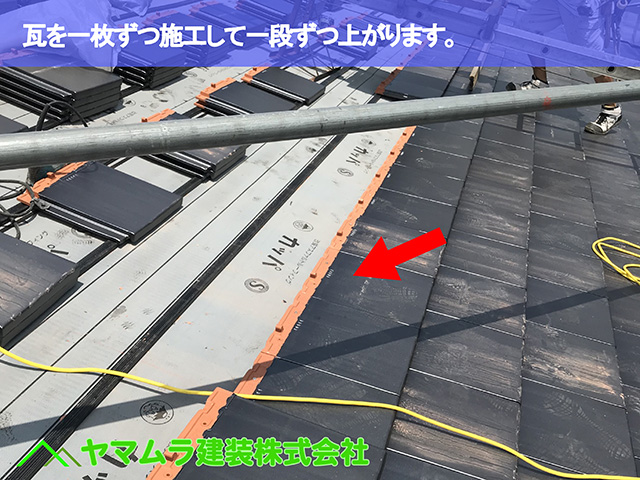

軒先の瓦を厳重に固定した後、いよいよ2段目以降の屋根瓦を葺き上げていきます。

ここからの作業では、瓦一枚につき一本の釘で固定していきます。

「釘が一本だけで、台風の時に大丈夫なの?」とご不安に思われるかもしれませんが、どうぞご安心ください。

今回使用している洋風平板瓦は、非常に高性能な「防災瓦」です。

この瓦は、瓦の裏側や側面に特殊なロック(噛み合わせ)機能が備わっており、瓦同士ががっちりと組み合わさって浮き上がりを抑え込む構造になっています。

つまり、下地への「固定釘」と、瓦同士の「ロック機能」という二重の備えによって、台風クラスの強風が吹いても耐えられる、非常に強固な屋根面が完成するのです。

施工は、屋根の頂上である「大棟(おおむね)」に向かって、横一列ずつ丁寧に作業を進めます。

また、この平板瓦は、下の段の瓦の継ぎ目と重ならないよう、互い違い(千鳥葺き)に配置して葺いていきます。

これにより、雨水が分散して流れやすくなると同時に、見た目にも美しい仕上がりとなります。

屋根の雨漏りを防ぐ重要箇所!「ケラバ(袖)」の丁寧な施工と防水処理

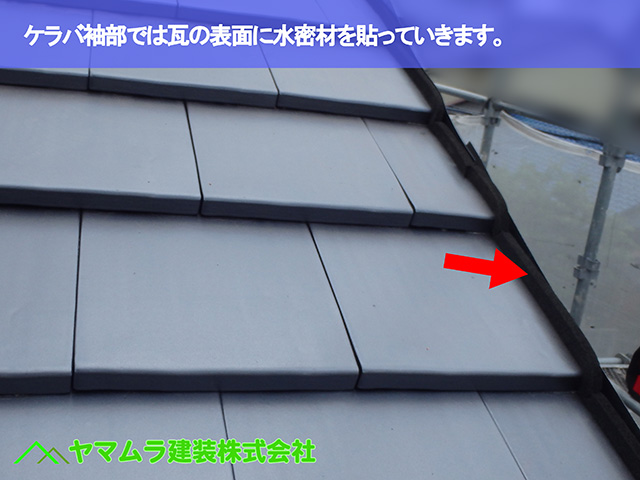

屋根の中央部分に平瓦を葺き進めていくと、次に取り掛かるのが屋根の側面、いわゆる「ケラバ(袖)」と呼ばれる端の部分の施工です。

この部分は、雨漏りを防ぐために非常に重要な箇所となります。

ケラバは屋根の寸法に合わせて瓦がそのままピッタリ収まることはまずありません。

そのため、職人が現場で瓦のサイズを測り、一枚一枚を専用の工具で正確に「切断加工」していきます。

この加工技術が、仕上がりの美しさと防水性に直結します。

さらに、屋根の端は風の影響を強く受けるため、切断した瓦がズレたり脱落したりしないよう、固定も厳重に行わなければなりません。

強力なコーキングボンドでの接着に加え、針金を使ってしっかりと固定し、簡単には動かないよう対策を施します。

そして、固定が完了したら最後の仕上げです。

瓦の端の部分に「水密材(すいみつざい)」という専用の防水部材を取り付けます。

この一手間が、横殴りの雨や風によって雨水が瓦の奥へ浸入するのを防ぎ、屋根下地を守る防波堤の役割を果たしてくれます。

見えない部分の確実な防水処理こそが、お住まいの長寿命に繋がります。

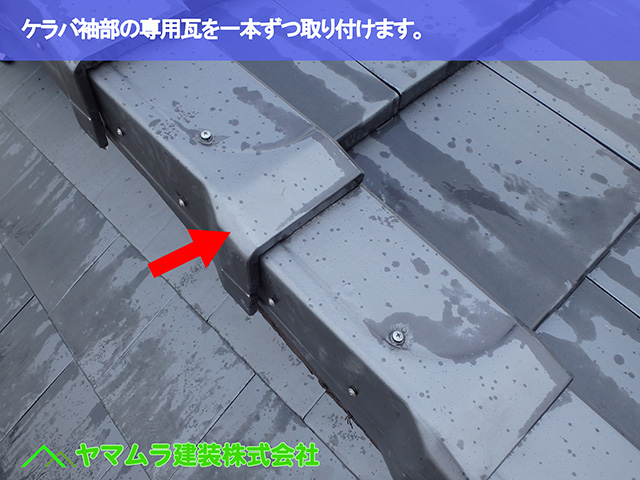

ケラバ(袖)の施工方法|専用の「袖瓦」とパッキン付きビスで雨漏りを防ぐ

屋根の側面にあたる「ケラバ(袖)」の防水処理が終わると、いよいよ仕上げの工程に入ります。

ケラバには、その形状に合わせた「袖瓦(そでがわら)」と呼ばれる専用の屋根瓦を使用します。

この部材が、屋根の端を美しく覆い、雨風の吹き込みを最終的に防ぐ重要な役割を果たします。

この袖瓦を、職人が一本一本丁寧に設置していきます。

ケラバは屋根の中でも特に風の影響を受けやすく、雨漏りの侵入口にもなりやすいデリケートな箇所です。

そのため、非常に強固な固定が求められます。

私たちは、固定のために「パッキン付きのビス」という特殊なネジを使用します。

これは、ネジの頭にゴム製のパッキンが一体となっており、打ち込んだ穴から雨水が内部に浸入するのを防ぐ防水性の高い部材です。

このビスを使い、袖瓦の「側面」からと「上部」からの2方向、つまり「二点固定」を基本としています。

これにより、瓦が強風で煽られたり、ズレたりするのを確実に防ぎます。

専用部材と確実な施工技術で、美観と防水性を両立させた頑丈な屋根に仕上げます。

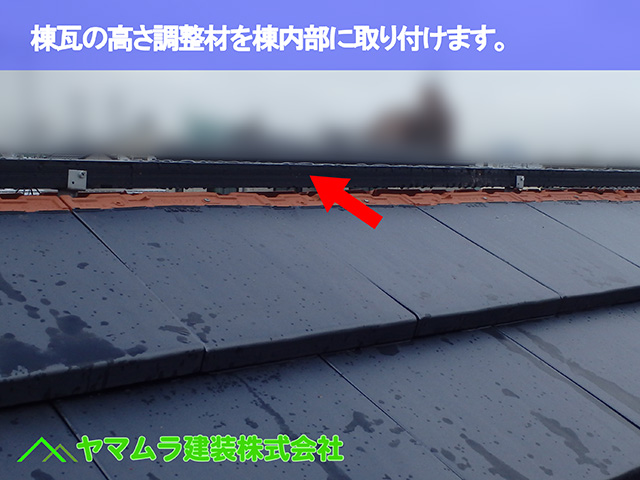

屋根の頂上「棟」の施工|頑丈な土台と南蛮漆喰(なんばんしっくい)の役割

屋根の平らな部分(平瓦)を葺き終えると、次はいよいよ屋根の一番高い部分である「棟(むね)」の施工に入ります。

棟は屋根全体の仕上がりと防水性を左右する非常に重要な箇所です。

まず、棟瓦を乗せるための土台となる「垂木(たるき)」という木材を設置します。

この垂木は、「強力棟」と呼ばれる頑丈な下地部材の上に設置し、専用の釘穴からしっかりと固定釘を打ち込みます。

棟全体を支える基礎となるため、将来的にズレや歪みが生じないよう強固に固定することが肝心です。

垂木の設置が完了したら、次にその垂木に沿って「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」と呼ばれる専用の材料を塗っていきます。

これは、この上に乗せる棟瓦をしっかりと接着・固定すると同時に、瓦の隙間を埋めて雨水の浸入を防ぐという、接着剤と防水材の二重の役割を果たします。

ちなみに、この南蛮漆喰には黒色と白色がありますが、今回はお客様のご要望に合わせて、仕上がりが美しく見える白色を使用いたしました。

屋根工事の最終仕上げ!「大棟冠瓦」の設置と軽量化のメリット

南蛮漆喰で土台を整えたら、いよいよ屋根工事の最終仕上げ、屋根の一番高い頂上部分に「大棟冠瓦(おおむねかんむりがわら)」を被せていきます。

この棟瓦は、一本一本丁寧に設置し、固定には防水パッキンが付いた専用のビス釘を使用します。

このビスを使うことで、固定した穴から雨水が浸入するのを防ぎつつ、台風などの強風でも棟が飛ばされないよう、下地の垂木にがっちりと固定することができます。

ちなみに最近では、昔ながらの和瓦の屋根で、土を多く使って高く積み上げられた重い棟を撤去し、屋根を軽量化するリフォームが非常に増えています。

その際、今回施工したようなスリムで軽量な「一本棟」仕様に取り替える「棟だけの葺き替え工事」も人気です。

屋根の総重量が軽くなるため、お住まいの耐震性向上にも繋がります。

少し話がそれましたが、このように棟瓦まですべての瓦を確実に取り付けることで、美しく、耐久性の高い屋根葺き替え工事がすべて完了となります。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『東浦町【葺き替え工事】雨漏りを防ぐのは「細部の仕上げ」!隅棟の二重防水・壁際板金の判断・足場と同時施工のメリット!』