東浦町【屋根葺き替え】一階屋根(下屋)の瓦撤去と野地板補強!雨漏りを防ぐ壁際の下地処理と防水紙の施工

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

東浦町の屋根葺き替え。一階屋根(下屋)の野地板補強と壁際の防水処理

東浦町で進む屋根葺き替え工事。

二階屋根に続き、今回は「一階屋根(下屋)」の作業を詳しくご紹介します。

一階も二階と同様に劣化が進むため、古い瓦や屋根土を撤去。

使われなくなった古い煙突の処理も行いました。

特に雨漏りの原因となりやすい「外壁との取り合い」の下地処理や、防水紙の丁寧な施工、湿気を防ぐ樹脂製桟木の設置など、お住まい全体を守るための重要な工程をご覧ください。

二階に続き、一階屋根(下屋)の瓦撤去と野地板補強!

東浦町で進めさせていただいている、築年数がかなり経過した二階建て住宅の屋根葺き替え工事の続報です。

これまでのブログでは、メインとなる二階屋根の工事を中心にご紹介してきました。

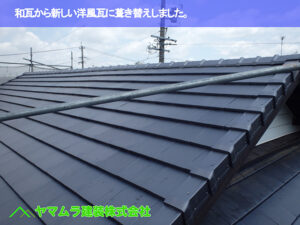

古い瓦と屋根土を撤去した後、屋根の歪みを直し、強度を高めるために「野地板合板」などで構造部分をしっかりと補強しました。

現在は、お客様にお選びいただいた「洋風平板瓦」を葺き上げる作業を進めています。

さて、今回の現場ブログでは、二階部分と並行して進めている「一階屋根(下屋:げや)」の工事の様子をご紹介いたします。

お住まいの屋根は、二階も一階も同じように風雨や紫外線の影響を受け、劣化していきます。

そこで今回、二階屋根と同様に、まずは一階部分の古い屋根瓦を一枚ずつ丁寧に撤去していきます。

瓦をすべて撤去した後、屋根の下地の状態を詳細に点検し、二階と同じように新しい野地板で補強していく作業を詳しくお伝えします。

お住まい全体の防水性を高めるため、一階部分も丁寧な作業で進めてまいります。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『東浦町【葺き替え作業】雨漏りを防ぐ平板瓦の乾式工法とは?桟木・ケラバ・軒先・棟の重要な下地作業と板金の役割!』

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『東浦町【高所屋根点検】天井から雨漏り!築年数が経った和風住宅をサーモグラフィ点検調査!耐用年数切れの危険性とは?』

目次

一階屋根(庇)の瓦撤去。使われなくなった古い煙突の処理方法

東浦町で進めている屋根葺き替え工事、二階部分に続き、今回は一階の「庇屋根(ひさしやね)」の作業をご紹介します。

こちらも二階屋根と同様に、まずは古い屋根瓦と、その下にある屋根土をすべて丁寧に撤去していきます。

瓦と土をすべて降ろすと、屋根の下地である「野地板(のじいた)」が姿を現しました。

すると、野地板から古い煙突の一部が突き出ているのを発見しました。

お客様も把握されていませんでしたが、現在は使われておらず、屋根の上は瓦で塞がれていました。

おそらく、昔のお風呂場などで使われていた煙突の名残だと思われます。

このような不要な突起物は、将来的に雨漏りのリスクとなりかねません。 そこで、この煙突を野地板の高さで安全に切断・撤去し、開口部を新しい野地板合板でしっかりと塞ぐ計画です。

古い屋根の不要な部分を適切に処理し、下地を万全の状態に整えてから、新しい防水紙と屋根瓦の施工に移ります。

一階屋根(下屋)の野地板合板張り。雨漏りを防ぐ壁際の「下地処理」とは?

古い瓦と土を撤去した後、下地である垂木(たるき)の状態を確認しました。

幸い、一階屋根は範囲が広くなかったこともあり、垂木に大きな劣化や歪みは見られませんでした。

そこで今回は、既存の野地板の上から、新しく厚みのある「野地板合板」を重ね張りする工法で、屋根の強度を高めていきます。

一階屋根の工事で特に重要なのが、外壁と屋根が接する「取り合い部分」です。

壁と屋根の間に隙間が空いたままだと、この後の防水紙(ルーフィング)を壁面に立ち上げて固定したり、雨水の浸入を防ぐための板金(雨押え板金)をしっかり取り付けることができません。

そこで、あらかじめ隙間に板材を入れ、確実な防水処理ができるよう下地を作っておきます。

野地板合板の固定も丁寧に行います。

下にある垂木の位置を正確に割り出し、釘を打つための目印(墨線)を付け、その垂木に向かって専用の釘を打ち込み、頑丈な下地を完成させます。

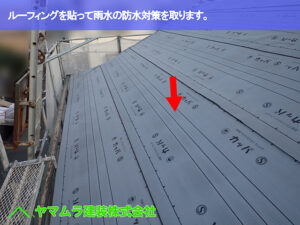

屋根葺き替えは天気との勝負!雨漏りを防ぐ防水紙と「壁際の処理」

一階屋根の野地板合板張りも完了し、いよいよ屋根の心臓部ともいえる「防水紙(ルーフィング)」を貼る作業に入ります。

この工程は、まさに天気との勝負です。

もし野地板合板がむき出しの状態で雨に降られてしまうと、合板自体が水分を吸って傷むだけでなく、隙間から室内に雨水が浸入し、一時的に雨漏りを起こしてしまう危険性があります。

そのため、私たち専門業者は常に天気予報を細かく確認しながら、「今日はここまで作業し、必ず防水紙を張り終える」というように、万全の工事計画を立てています。

屋根の葺き替え工事をご検討中のお客様は、可能であれば梅雨時などの雨が多い時期を避けて計画されるのも良いかもしれません。

また、防水紙を貼る際、一階屋根と外壁が接する「壁際」の処理は特に重要です。

ここでは防水紙を壁面に沿わせて「立ち上げ」て施工します。

これは、将来、外壁の劣化などで雨水が壁を伝った場合でも、その水が屋根裏へ浸入するのを防ぐ「二重の防水対策」となります。

見えない部分ですが、お住まいを長持ちさせるための大切な作業です。

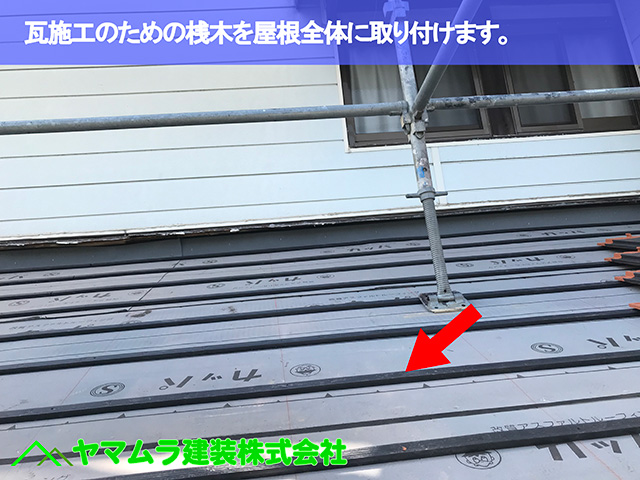

屋根の寿命を延ばす「樹脂製桟木」とは?見えない下地が重要です

2階の屋根工事に続き、1階の屋根にも同様の丁寧な施工を進めていきます。

まずは、屋根瓦をしっかりと固定するための大切な下地材である「桟木(さんぎ)」を、規定の寸法通りに屋根全体へ取り付けていきます。

私たちが今回使用しているのは、木材ではなく「樹脂製」の桟木です。

この部材の優れた点は、桟木の裏側(下側)に、水が流れるためのわずかな隙間が標準で設けられていることです。

これにより、万が一瓦の下に雨水が浸入しても、水はけが良く、湿気がこもるのを防ぎ、屋根下地の腐食リスクを大幅に減らすことができます。

昔ながらの木製の桟木を使用する場合は、このような隙間がないため、わざわざ別の薄い板を挟み込んで水の通り道を作る工夫が必要でした。

また、雨漏りの弱点になりやすい屋根の先端部分(軒先)や、側面にあたる「ケラバ」も重要です。

2階屋根と同じ工法で、高さ調整材や専用の水切り板金(雨水を適切に排水する金属部材)をきっちりと取り付け、防水処理も万全に行います。

見えない下地部分にこだわることこそが、お住まいの長持ちに繋がります。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『東浦町【瓦屋根葺き替え】洋風平板瓦(防災瓦)で台風対策!雨漏りを防ぐ軒先・ケラバ・棟の重要施工ポイントを徹底解説!』