名古屋市昭和区【天窓雨漏り修理】屋根を剥がして判明した新築時の施工不良!水切り板金・コーキング・防水テープで三重の防水

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

天窓の雨漏り修理の全工程を公開!施工不良を見抜く技

名古屋市で「天窓の雨漏りが直らない…」「どんな工事をするのか不安…」とお悩みですか?

この記事では、実際の天窓修理工事を例に、ご相談から工事完了までの全工程を写真を交えて公開します。

屋根を剥がして分かった衝撃の雨漏り原因から、見えない部分にこそ光るプロの防水技術まで。

最後まで読めば、修理への不安が解消され、本当に信頼できる業者の仕事ぶりがきっとお分かりいただけます。

【名古屋市昭和区】天窓の雨漏り修理!ご依頼から着工までの流れ

先日、名古屋市昭和区のお客様より正式に天窓の雨漏り修理工事をご依頼いただきましたので、ご相談から着工までの流れをご紹介します。

きっかけは、外壁塗装のために組まれていた足場があるうちに、屋根の不具合も見てほしいというご相談でした。

まずは専門スタッフが現地へお伺いし、天窓周辺を徹底的に調査。

後日、写真をお見せしながら雨漏りの原因と最適な修理プランを分かりやすくご説明し、詳細なお見積書を提出させていただきました。

お客様にはその内容にじっくりとご検討いただき、ご納得の上で正式にご契約となりました。

弊社では、お客様が安心して大切な住まいをお任せいただけるよう、ご契約内容を丁寧に確認し、しっかりと段取りを整えてから工事を開始いたします。

名古屋市で屋根の修理やリフォームをお考えの際は、このようにお客様との信頼関係を第一に進めてまいりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『名古屋市昭和区【天窓修理】雨漏りの原因!天窓周辺板金の破損・コーキング劣化!放置の危険性と修理のポイント!』

目次

瓦を剥がして判明、天窓の雨漏りを招く意外な釘穴

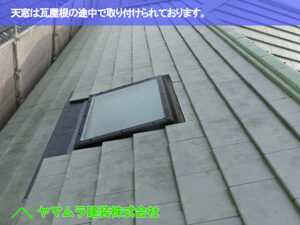

まず、屋根の最も高い部分である棟瓦から一枚ずつ丁寧に取り外し、問題となっている天窓(光取りの窓)周辺の瓦を慎重に剥がしていく作業から開始します。

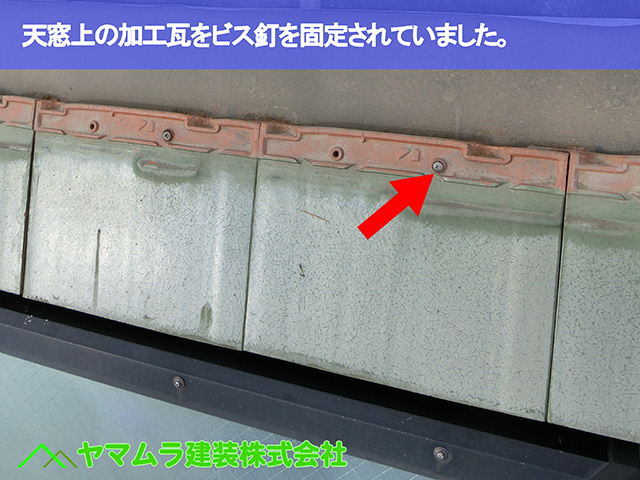

作業を進め、天窓の上部に設置された特殊な加工瓦を取り外したところ、雨漏りの原因となりうる新たな問題点が判明しました。

本来、瓦を固定するために打ち込まれたビス釘が、防水の要であるはずの金属製の水切り板金まで貫通してしまい、無数の穴を開けてしまっていたのです。

たとえ小さな釘穴であっても、屋根にとっては致命的な弱点となります。

この穴から雨水が侵入し、下地を腐食させ、深刻な雨漏りを引き起こしていた可能性が非常に高いと考えられます。

このように、屋根瓦を剥がして内部構造を直接確認することで、初めて明らかになる原因も少なくありません。

屋根の雨漏りを防ぐ正しい瓦の固定方法

屋根の修理を進める中で、新築時の施工に問題があったと思われる箇所を発見しました。

天窓周りの防水の要である「水切り板金」の上に、屋根瓦を固定するための釘が直接打ち込まれていたのです。

これは、屋根工事の基本から外れた施工方法と言わざるを得ません。

防水のために設置された板金に穴を開けてしまっては、将来的な雨漏りのリスクを自ら作り出していることになります。

幸い、今回は直接の雨漏り原因ではありませんでしたが、施工者の防水に対する意識の高さがうかがえる部分です。

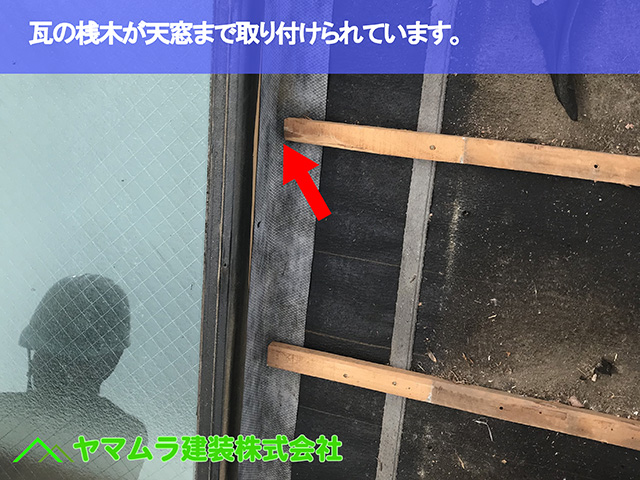

では、このような箇所の正しい施工方法とはどういったものでしょうか。

正解は、防水板金には一切穴を開けないことです。

板金の上部に下地となる木材(仮桟木)を設置し、そこから針金を使って瓦をしっかりと結びつけて固定します。

この方法であれば、防水層を傷つけることなく、瓦を確実に固定でき、長期にわたって雨漏りの心配がない安全な屋根を実現できます。

プロが見抜く、潰された「水返し」の危険性

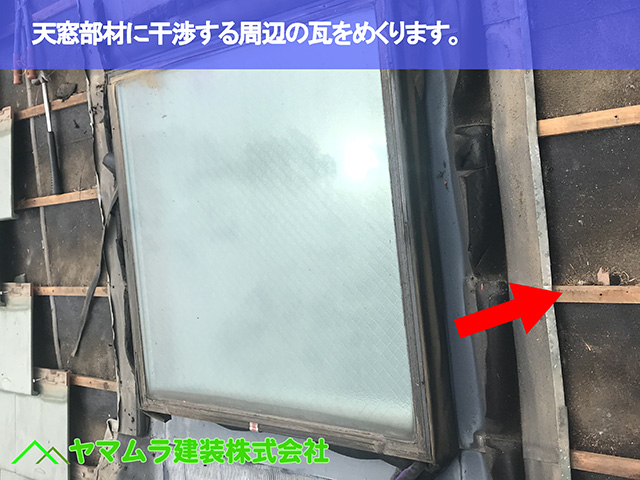

周辺の屋根瓦に続き、防水の要である金属製の水切り板金を撤去していく中で、また一つ、見過ごせない施工上の問題点を発見しました。

水切り板金の縁には「水返し」と呼ばれる、堤防のような立ち上がり部分があります。

これは、万が一内部に侵入した雨水が外に溢れ出さないようにするための最後の砦となる非常に重要な部分です。

しかし、今回の現場では、屋根瓦を設置する際にこの「水返し」が強く押さえつけられ、完全に平らに潰れてしまっていました。

堤防の役割を果たすべき部分が潰れていては、水の流れを制御することができません。

本来せき止めるはずだった雨水が予期せぬ方向へ溢れ出し、雨漏りを引き起こす大きな原因となります。

このような見えない部分の施工精度こそが、屋根の寿命を大きく左右します。

雨漏りを止める!プロが行う下地の防水処理

名古屋市で進めている天窓の雨漏り修理工事、今回は最も重要な防水処理の工程をご紹介します。

まず、天窓の枠と、屋根の下地を水から守る「防水シート(ルーフィング)」との間にできていたわずかな隙間を、専用の強力な防水テープで丁寧に塞いでいきます。

雨水の侵入経路を一つ残らず断つことが、雨漏りの再発を防ぐための基本であり、最も重要な作業です。

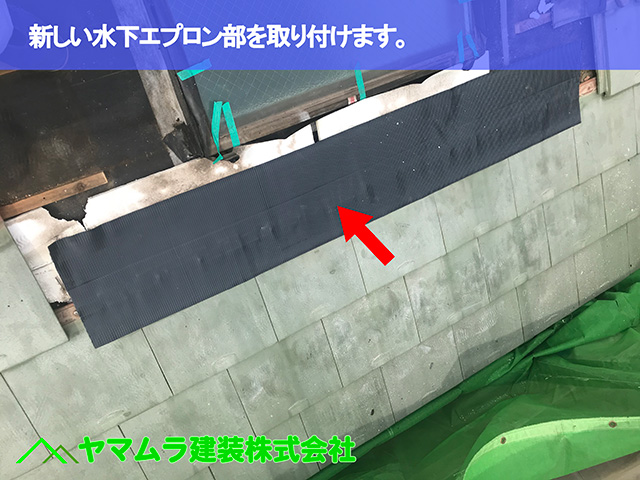

次に、今回の雨漏りの大きな原因となっていた天窓の下側の部品、「水下エプロン」を新しいものに取り付けます。

この新しいエプロンは、裏面が強力な粘着テープになっており、屋根瓦の表面に隙間なくぴったりと貼り付けることができます。

これにより、雨水を確実に屋根の下流へと排水させ、内部への侵入を防ぎます。

以前は高さ調整のために発泡材が使われていましたが、それも適切に処理し、部材が持つ本来の性能を最大限に引き出せるよう施工します。

「水返し」で防水性を高める施工

天窓の雨漏り修理で、新しい防水部材「エプロン」を取り付ける際には、単に貼り付けるだけではなく、プロならではの重要なひと工夫を加えます。

それは、エプロンが天窓の枠に接する部分を、あえて少し折り曲げて立ち上げる「水返し」という施工です。

この小さな立ち上がりが堤防の役割を果たし、万が一雨水が吹き込んできた場合でも、水の流れをしっかりとせき止め、内部への侵入を防ぎます。

この一手間を惜しまないことが、長期的な防水性能を維持する上で非常に重要になります。

また、屋根の形状や天窓の大きさによっては、既定のエプロン材一枚だけでは、十分な防水範囲を確保できない場合があります。

そのような状況では、現場の判断で部材を二枚重ねにして使用し、水の浸入経路を完全に断ちます。

名古屋市周辺で天窓の修理をお考えなら、こうした細部にまでこだわり、お住まいの状況に合わせた最適な施工を行う専門家にお任せください。

防水の要!コーキングと板金で二重の防水対策

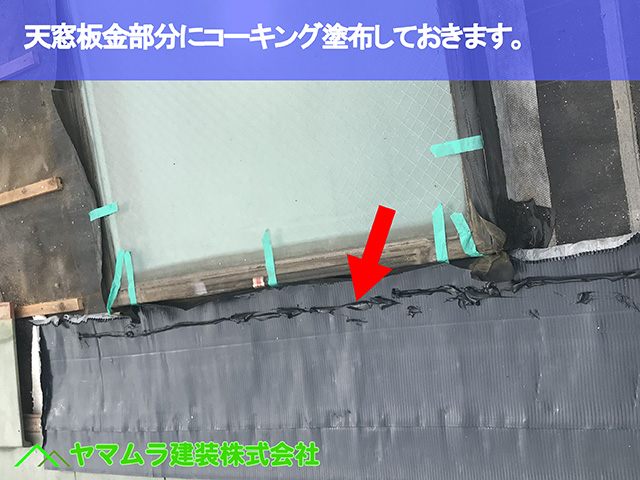

名古屋市で進めている天窓の雨漏り修理、下地の防水処理が完了し、いよいよ仕上げの工程に入ります。

新しく取り付けた防水部材(エプロン)の上に、雨水の流れをコントロールする重要な役割を持つ「水切り板金」を復旧させていきます。

この時、ただ板金を元に戻すのではなく、雨漏りを再発させないためのプロのひと手間を加えます。

まず、水切り板金が設置されるエプロンの表面に、防水性と接着性を高めるための専用コーキングを隙間なく塗布します。

これが第一の防水層となります。

その上から、取り外しておいた天窓専用の水切り板金を、コーキングにしっかりと圧着させるように取り付けていきます。

これにより、部材同士が強力に接着されると同時に、万が一の水の侵入も防ぐ二重の防水構造が完成します。

雨漏りを再発させない!水切り板金の三重防水施工

天窓の雨漏り修理工事は、いよいよ核心部分である側面への「水切り板金」の取り付けに進みます。

ここでの防水処理の丁寧さが、お住まいの将来の安心を左右します。

まず、窓枠の側面と下側の水切り板金が接合する部分に、専用のコーキングを充填し、水の通り道を完全に塞ぎます。

同時に、以前の工事で開いていた下地の防水シートの穴なども、この段階でコーキングを用いて一つひとつ丁寧に補修し、見えない部分の弱点もなくしていきます。

次に、側面の水切り板金を、天窓の枠から垂れている防水テープの内側に隠れる位置で、専用のビスを使い確実に固定します。

そして最後に、そのビス頭を完全に覆い隠すように防水テープを上からしっかりと貼り付けます。

これにより「コーキング」「板金」「防水テープ」による三重の防水層が完成し、雨水の侵入を徹底的にブロックします。

この細やかな施工こそが、雨漏りの再発を防ぐ鍵なのです。

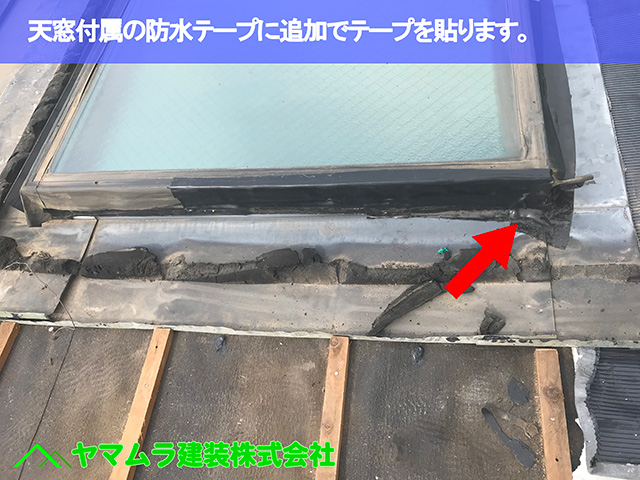

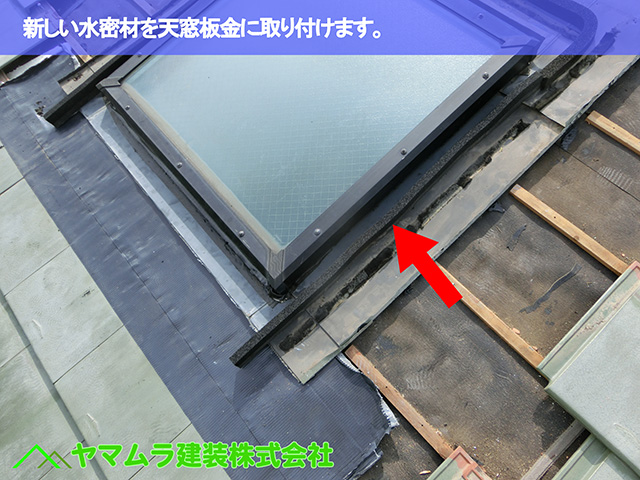

【名古屋市天窓修理】防水性能を復活させる水密材とテープの交換

天窓の雨漏り修理では、一度取り外した水切り板金を元に戻す際にも、細心の注意を払って防水処理を施します。

例えば、既存の防水テープは、部材を剥がす際の強力な粘着力によってどうしても傷んでしまうことがあります。

そのため、破損した箇所は新しい防水テープで確実に補強し、少しの隙間も許しません。

さらに、天窓と屋根瓦の隙間には「水密材」という、雨水の流れを適切にコントロールするための重要な部材があります。

このスポンジ状の部材が劣化すると、雨水が予期せぬ方向へ流れて雨漏りの原因となるため、劣化したものは全て撤去し、新しい水密材を接着しながら丁寧に取り付けます。

これにより、雨水をせき止めて正しい排水路へと誘導する機能が完全に復活します。

このように、一度すべての部品を取り外し、一つひとつの部材の防水性能を確認しながら丁寧に復旧していくことこそが、雨漏りを根本から解決する唯一の方法なのです。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『名古屋市昭和区【天窓雨漏り修理】雨漏りを再発させないビス固定・棟防水のこだわり!屋根瓦復旧工事で最終仕上げまで!』