東浦町【瓦屋根補強】和瓦へのコーキング雨漏りの原因かも?費用を無駄にしない事前調査と瓦落下の危険サインを解説!

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

和瓦のコーキング補強!その前に屋根の点検診断を!

「足場を組むついでに、瓦の隙間をコーキングで埋めておきませんか?」

リフォーム業者からこんな提案を受けたことはありませんか?

一見、手軽な雨漏り対策に思えますが、和瓦屋根の安易なコーキングは、かえって雨漏りを悪化させる大きなリスクを伴います。

この記事では、名古屋市近郊で多くの屋根を見てきた私たちが、なぜ事前調査が重要なのか、そしてあなたの屋根に本当に必要な工事は何かを、プロの視点から徹底解説します。

【東浦町】その屋根修理、本当に大丈夫?和瓦のコーキング補強前に必見の事前調査

東浦町にて、いつもお世話になっている工務店様が建物のリフォームを手がけるにあたり、私たちにご相談が寄せられました。

リフォーム工事では安全対策として足場を設置しますが、これは普段なかなか確認できない屋根の状態を間近でチェックする絶好の機会です。

今回、お客様からは「足場があるうちに、古くなった和瓦の屋根をコーキングで補強してほしい」とのご依頼をいただきました。

瓦のズレや隙間をコーキング材で固定する補強工事は、雨漏りや強風への対策として行われることがあります。

しかし、この方法は瓦の種類や劣化状態を正確に判断せずに行うと、かえって水の逃げ道を塞いでしまい、内部の劣化を早める危険性もはらんでいます。

そこで私たちは、すぐに作業に入るのではなく、まずはお客様の屋根に上がらせていただき、コーキングによる補強が本当に最適な方法なのかを確かめるための事前調査を行いました。

お客様の大切なお住まいを長期的に守るため、一軒一軒の屋根の状態に合わせた最善のご提案をさせていただいております。

東浦町で屋根のリフォームや修理をお考えの方は、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。

目次

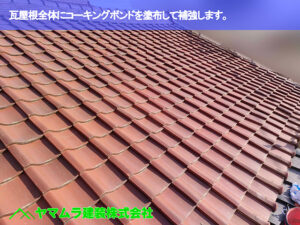

陶器瓦のコーキング補強、費用と日数は?プロの現場調査でここまで分かります!

屋根の事前調査では、工事の可否を判断するだけでなく、より具体的な計画を立てるための大切な確認を同時に行います。

まず、お客様の屋根に使われている陶器瓦が、コーキングによる接着補強が可能な材質かどうかをプロの目で見極めます。

その上で、実際に工事を進める際に、どのくらいの量のコーキング材が必要になるのかを正確に算出します。

これは、後から追加費用が発生しないよう、適正な価格でお見積もりを提出するために欠かせない重要な作業です。

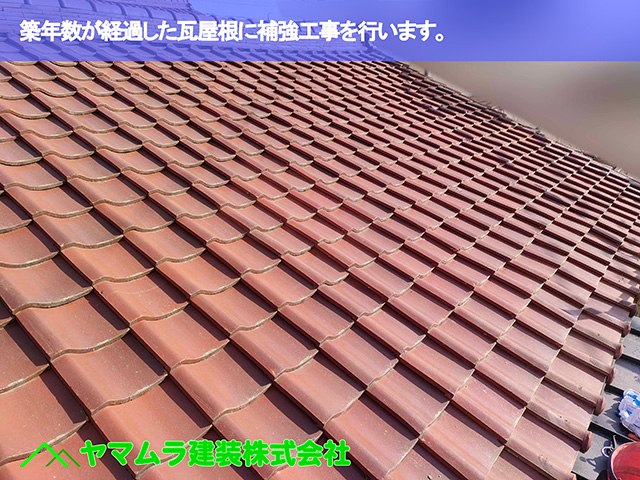

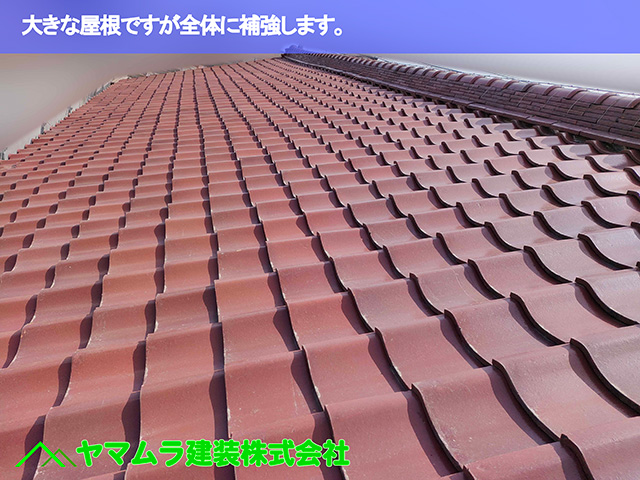

今回の現場は、「切妻屋根」と呼ばれる一般的な山形の大きな屋根でした。

屋根の面積を正確に測定したところ、規模が大きいため、コーキングを塗る作業だけでも2日から3日ほどかかる見込みです。

このように、詳細な現場調査を行うことで、具体的な工事日数やスケジュールも事前にお客様へ明確にお伝えすることができます。

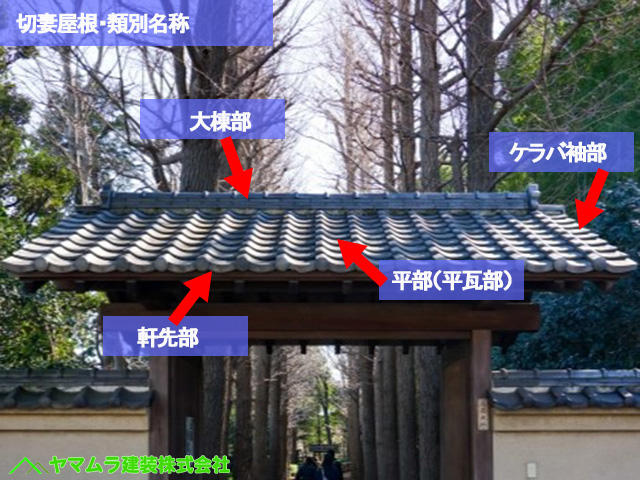

軒先・ケララバってどこ?「切妻屋根」の各部の名称と役割

お住まいの屋根には様々な形がありますが、今回は日本で最も広く普及している「切妻(きりづま)屋根」を例に、各部分の名称と役割を分かりやすくご紹介します。

切妻屋根とは、本を伏せたようなシンプルな二面構成の屋根のことです。

まず、屋根の大部分を占める、瓦などが敷き詰められた広い面を「平部(ひらぶ)」と呼びます。

お住まいを雨や紫外線から守る、まさに屋根の主役となる部分です。

次に、屋根の下の端で、雨樋が取り付けられている部分を「軒先(のきさき)」と言います。

屋根に降った雨水を集めて適切に排水するための重要な箇所です。

そして、屋根の側面、雨樋がついていない端の部分が「ケラバ」です。

この部分は風の影響を受けやすく、雨が吹き込みやすい場所でもあるため、雨漏りを防ぐ上でしっかりとした施工が求められます。

このように屋根はそれぞれ役割の違うパーツで構成されています。

それぞれの状態を定期的に点検することが、お住まいを長く守ることに繋がります。

あなたの和瓦は大丈夫?プロが教えるコーキング補強が出来ない屋根の3つの特徴

屋根調査の結果、幸いにもお客様の和瓦は健全で、コーキングによる接着補強が十分可能な状態でした。

しかし、屋根の状態によっては、このコーキング補強が適さない、あるいは逆効果になってしまうケースもあります。

例えば、過去に一度コーキング工事がされていて、その材料が劣化している場合。

また、長年の砂埃やコケが瓦の表面に固着していると、コーキングがしっかりと接着せず、本来の効果を発揮できません。

そして最も重要なのが、和瓦そのものにひび割れや欠けといった深刻な劣化が見られる場合です。

このような状態で上からコーキングをしても、雨漏りの根本的な解決にはなりません。

もし屋根がこのような状態にまで至っている場合は、部分的な補強ではなく、屋根材を新しくする「葺き替え工事」が最善の選択となります。

私たちは、お客様の大切なお住まいの状態を正確に見極め、その場しのぎではない最適なご提案をいたします。

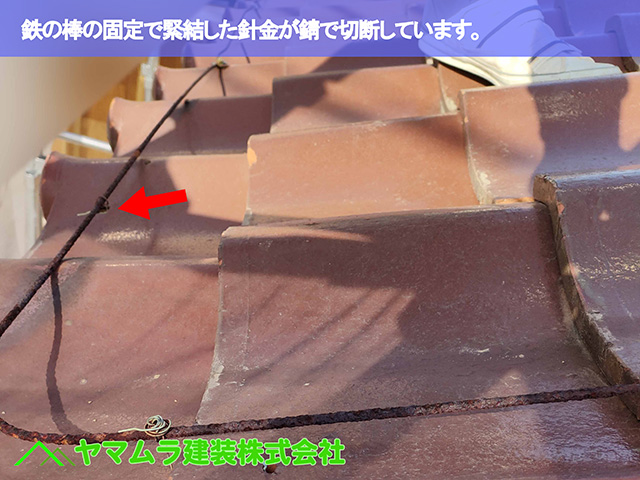

築35年以上の家は要注意!屋根の端にある「鉄の棒」が瓦落下の原因に?

築35年以上が経過したお住まいの屋根の端に、鉄の棒が取り付けられていませんか。

これは、かつて瓦の飛散防止対策として主流だった補強工事の名残です。

当時は有効な工法でしたが、長い年月を経て、今ではかえって危険な状態になっていることがあります。

この工法は、屋根の先端「軒先瓦」や両端「ケラバ袖瓦」を、鉄棒と針金で縛って固定するものです。

しかし、当時の鉄棒は防錆性能が高くなく、雨風でサビてしまいます。

そのサビが瓦を固定している針金まで腐食させ、切断してしまうのです。

こうなると補強の効果はなくなり、サビた鉄棒の重みで瓦が落下する危険性が高まります。

もしご自宅の屋根にこの鉄棒が残っているなら、それはすでに役目を終えた危険な状態かもしれません。

大きな事故につながる前に鉄棒を安全に撤去し、サビに強いビスで瓦を一枚ずつしっかり固定し直す現代の工法をおすすめします。

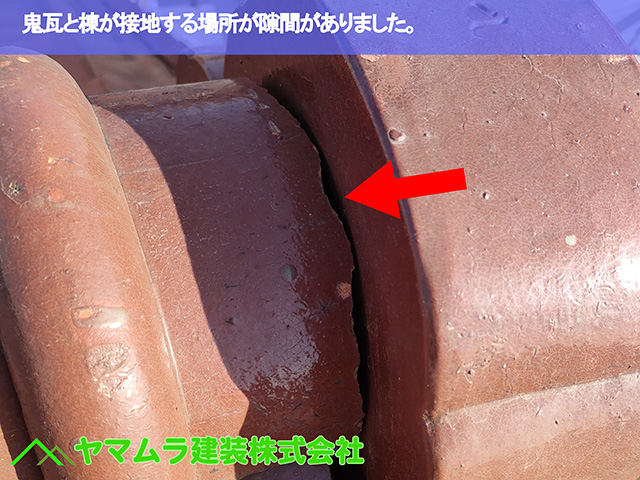

雨漏りの意外な原因!鬼瓦まわりの「漆喰の剥がれ」を今すぐチェック

屋根のてっぺんに堂々と構える「鬼瓦」。

この鬼瓦の周辺は、実は雨漏りの原因になりやすい、非常に重要なチェックポイントの一つです。

鬼瓦と、屋根の最も高い部分である「棟(むね)」が接する箇所には、構造上どうしてもわずかな隙間ができます。

通常、この隙間は「漆喰(しっくい)」によって埋められていますが、漆喰は雨風や紫外線の影響で年月とともに劣化し、剥がれ落ちてしまうことがあります。

漆喰が剥がれてできた隙間は、雨水の格好の浸入口となり、そのまま屋根裏へ直接雨漏りを引き起こすことになりかねません。

これは建物の構造にも影響を与えかねない危険な状態です。

今回の調査でもこの漆喰の劣化が見られたため、耐久性の高いコーキング材で隙間を塞ぐ補修工事をご提案し、取引先の工務店様へ迅速にお見積もりを提出いたしました。

普段見えない場所だからこそ、専門家による定期的な点検が大切です。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『東浦町【瓦屋根補強】瓦屋根へのコーキング塗布禁止の場所とは?雨漏りを防ぎ台風に備える技と応急処置の真実を解説!』