常滑市【瓦屋根補強】瓦のビス固定と棟のコーキング補強を実施!台風や地震に負けない屋根へ!技術とこだわりを解説

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

台風・地震に負けない屋根へ!プロの瓦固定・補強技術

前回の屋根診断で判明した、ご自宅の屋根に潜む災害リスク。

その不安を解消するための補強工事が、いよいよ常滑市で始まりました。

この記事では、台風で瓦が飛ばないようにする「ビス固定」や、地震の揺れから屋根を守る「棟の補強」など、実際の工事の様子を写真付きで詳しくレポートします。

プロがどのような点にこだわり、屋根を強くしていくのか。

その舞台裏をぜひご覧ください。

【常滑市の屋根工事】いよいよ着工!瓦のビス固定と棟の補強で災害に強い屋根へ

先日、常滑市にて屋根の無料診断をさせていただいたお客様より、ご提案したお見積もりの内容で正式に工事のご依頼をいただきました。

大切なお住まいのメンテナンスを弊社に信頼してお任せいただき、心より感謝申し上げます。

今回の工事の主な目的は、長年の経年劣化が進んだ瓦屋根の固定力を強化し、近年の大型台風や地震に備えることです。

これから数回にわたり、実際の工事の様子をレポートしていきますが、まずは主な作業内容をご紹介します。

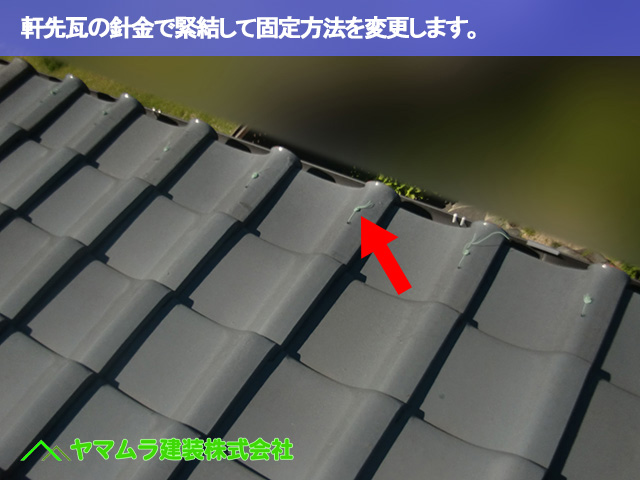

一つ目は、風の影響を最も受けやすい屋根の先端部分(軒先瓦)と両端部分(ケラバ袖瓦)へ、強力なビス釘を打ち込む補強工事です。

そして二つ目が、屋根の頂上にある大棟の瓦同士をコーキングで接着し、揺れによる崩れを防ぐ補強作業です。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『常滑市【瓦屋根補強】屋根点検ならお任せ!築年数が経った瓦の危険な針金固定!台風や雨漏りの前にビス固定で屋根補強』

目次

台風に備える!軒先瓦をビスで一枚一枚がっちり固定

強風の影響を最も受けやすい屋根の先端部分、「軒先瓦」の固定作業です。

事前の点検で、ここの瓦は昔ながらの針金だけで固定されており、その針金が経年劣化によって伸び、固定が緩んでしまっている状態でした。

このままでは、強い風で瓦が飛散する危険性があります。

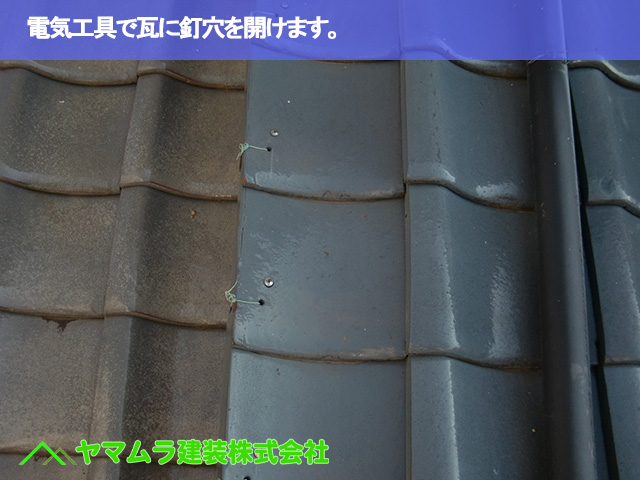

そこでまず、瓦を傷つけないよう専用の工具を使い、ビスを打ち込むための新しい下穴を慎重に開けていきます。

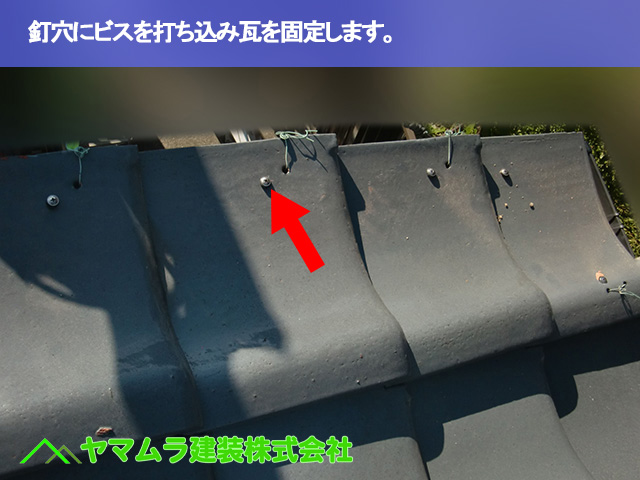

そして開けた穴に、防水性の高いパッキンが付いたステンレス製のビスを、一本一本確実に打ち込み固定します。

この作業を屋根の先端に並ぶすべての軒先瓦に行うことで、これまでとは比較にならない強固な固定が実現します。

ビスによる直接固定は、伸びて緩む心配もありません。

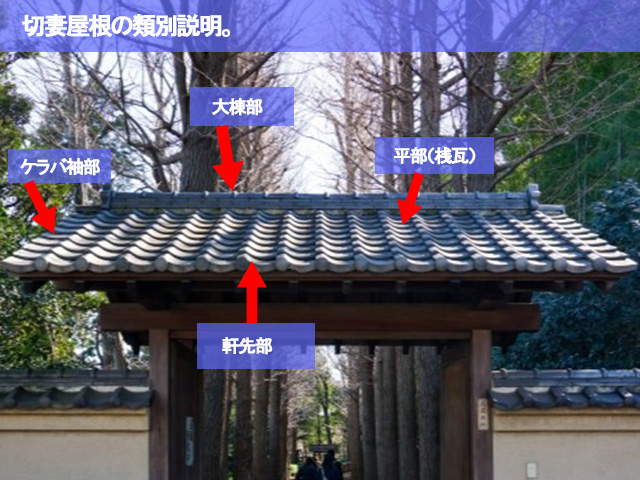

「軒先」「ケラバ」ってどこのこと?屋根の各部名称をやさしく解説

今後の工事レポートをより分かりやすくご覧いただくために、今回は少し寄り道をして、屋根の各部分が何と呼ばれているのかを簡単にご紹介します。

日本の住宅で多い、本を逆さに開いたような形の「切妻屋根」を例に見ていきましょう。

まず、屋根の先端で雨樋が付いている横一列の部分、ここが「軒先(のきさき)」です。

次に、建物の側面にある、雨樋が付いていない屋根の端の部分を「ケラバ」と呼びます。

そして、屋根の大部分を占める広い面が「平部(ひらぶ)」です。

最後に、屋根の一番高い位置にある、地面と水平な背骨のような部分が「大棟(おおむね)」となります。

それぞれの場所には専用の瓦が使われており、適切な施工がされて初めて屋根は機能します。

これらの場所を知っておくと、工事の説明がより分かりやすくなるはずです。

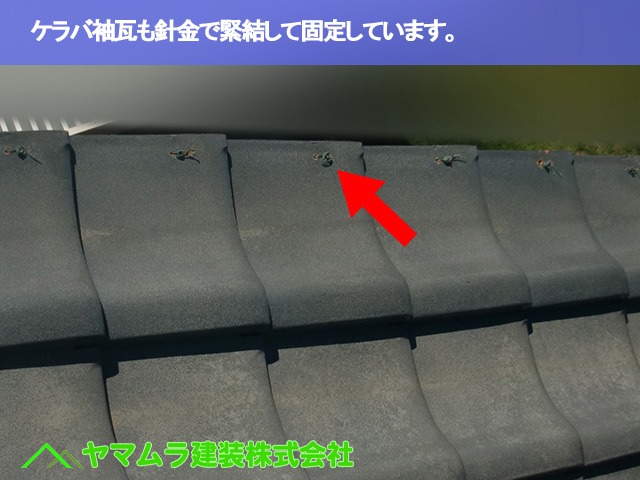

軒先の次は「ケラバ」を補強!一枚一枚のビス打ちで台風に負けない屋根へ

屋根の先端「軒先瓦」の固定に続き、今度は屋根の側面部分にあたる「ケラバ」の補強工事を行います。

このケラバも、横殴りの雨や強風の影響を受けやすく、瓦の飛散が起こりやすい重要な箇所です。

作業手順は軒先と同様です。

まず、専用の振動ドリルを用いて、ケラバ専用の瓦である「袖瓦(そでがわら)」に負担をかけないよう、慎重にビス用の下穴を開けていきます。

そして、開けた穴に防水性の高いパッキン付きステンレスビスを確実に打ち込み、一枚一枚、下地にがっちりと固定していきます。

屋根の頂上から軒先まで、縦一列に並んだすべての袖瓦にこの作業を繰り返します。

屋根の「縁」にあたる軒先とケラバをこうして固めることで、屋根全体の強度が格段にアップします。

ただ打つだけじゃない!屋根の固定力を最大化する「下地を狙う」ビス打ちの秘密

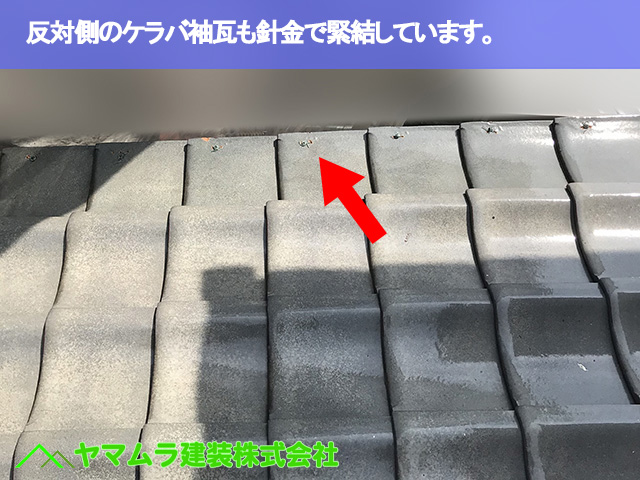

片側の「ケラバ」に続き、反対側も同様に一枚一枚ビスで固定し、屋根の両側面の補強作業が完了しました。

これで屋根の縁全体ががっちりと固められました。

ここで少し、私たちの技術的なこだわりをご紹介します。

実は、軒先やケラバに打つビスの位置には、非常に重要な意味があります。

ただやみくもに打っているわけではありません。

私たちが狙うのは、瓦のすぐ下にある「破風板(はふいた)」や「軒板(のきいた)」といった、屋根の骨格となる頑丈な下地材です。

瓦の上から、この見えない下地材を正確に捉え、ビスをがっちりとねじ込んで「効かせる」。

これにより、瓦と下地が一体化し、表面的な固定とは比較にならないほどの保持力が生まれるのです。

この正確な施工こそが、大型台風の強風にも耐える、本当に強い屋根を作る秘訣です。

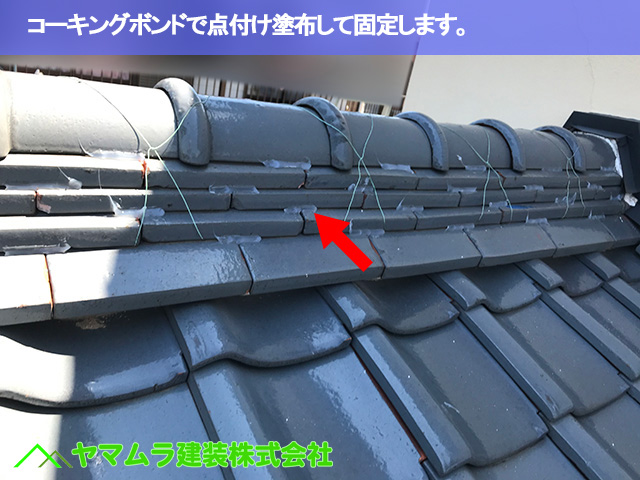

地震の揺れに備える!大棟のコーキング接着補強

屋根の最も高い場所にある「大棟(おおむね)」の強化作業です。

この部分は、地震の際に最も揺れの影響を受け、崩れる危険性がある重要な箇所です。

大棟の補強には、強力なコーキングボンドを使用します。

積み上げられた棟瓦同士が接する部分や、一番上に被せられた冠瓦(かんむりがわら)の継ぎ目に、コーキングを「点付け」で注入し、瓦同士をしっかりと接着していきます。

隙間なく塗り固めるのではなく、要所を点で固定することで、瓦本来の機能を損なわずに棟全体の一体感を高め、揺れに対する強度を向上させることができるのです。

この作業により、大きな地震が発生した際の棟の倒壊リスクを大幅に軽減できます。

まだ大丈夫、でも今のうちに!コーキングで保護膜を作るメンテナンス

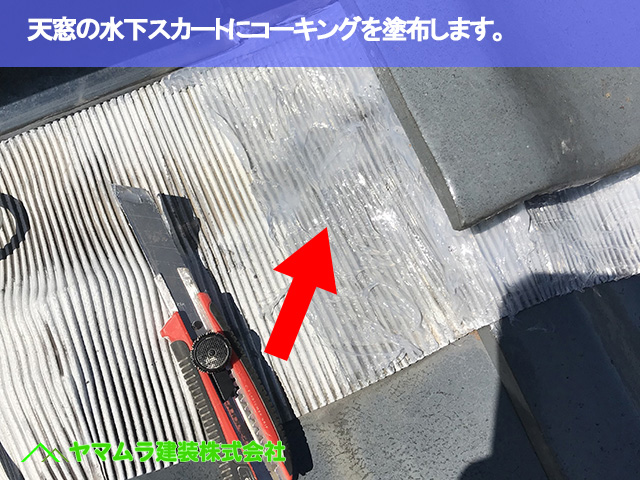

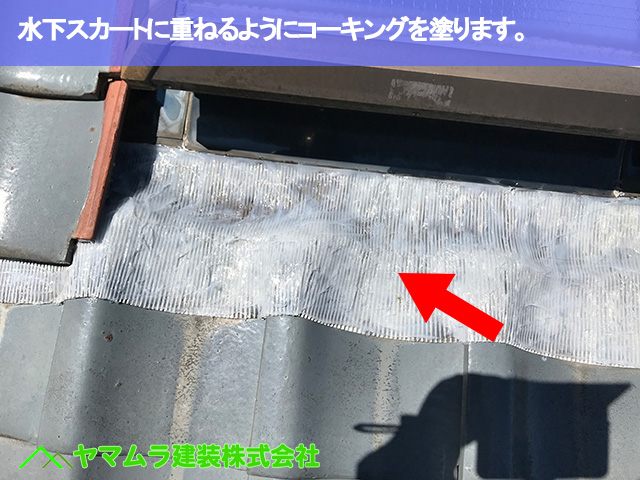

屋根全体の補強工事と並行して、事前の点検で確認した天窓(トップライト)の予防メンテナンスも実施しました。

雨漏りのリスクが高い天窓は、問題が起きる前の対策が非常に重要です。

点検の段階で、雨漏りに直結するような腐食穴や大きな傷はありませんでした。

しかし、今後も長く安心してお使いいただくため、お客様とご相談の上、天窓の下側にある水切り板金「エプロン」をコーキングで保護する作業をご提案し、ご快諾いただきました。

作業は、エプロン全体にコーキングボンドを均一に塗り重ね、表面に新しい防水の膜を作っていきます。

このコーキングは乾燥すると弾力のあるゴム状になり、雨水をしっかりと弾いてくれるため、金属部分の劣化進行を防ぐ効果が期待できます。

大きなトラブルが発生する前の一手が、お住まいの寿命を延ばすことに繋がります。

その天窓、修理不能かも?プロが語るリスクと工事完了後のお客様の声

今回は幸いにも予防メンテナンスで対応できましたが、実は天窓(トップライト)の修理は、築年数が経つほど難しくなるケースが少なくありません。

天窓の水切り板金に開いた小さな穴が雨漏りの致命傷となりますが、いざ修理しようにも、交換部品が既に製造中止となっていることが多いのです。

特に古いお宅では、メーカー不明の製品や特注品が使われていることもあり、その場合は天窓自体を撤去して屋根で塞ぐしか方法がなくなることもあります。

だからこそ、大きな問題が起きる前の定期的な点検と、今回のような保護メンテナンスが非常に重要になるのです。

全ての作業を無事に終え、お客様に工事中の写真をお見せしながらご説明したところ、「これで、強風が吹いても心配は無くなりましたね」と、とても喜んでいただけました。

お客様の安心した笑顔が、私たちの何よりの励みです。この度はご用命いただき、誠にありがとうございました。

初動調査の雨漏り点検から作業の流れまでを施工事例で紹介しています↓↓↓

『【瓦屋根補強】常滑市 危険な針金固定の瓦をビスで補強!台風・地震に備える軒先・ケラバ・棟の修理・点検を解説!』