豊明市【めくり工事】屋根リフォームでカバー工法の工事を解説!雨漏りを止める棟板金撤去から防水下地までの重要ポイント

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

豊明市の雨漏り修理、いよいよ工事開始!カバー工法で屋根を蘇らせる

愛知県豊明市にお住まいで、大雨のたびに雨漏りにお困りだったお客様から、この度、屋根のカバー工法によるリフォーム工事をご依頼いただきました。

屋根点検からお見積もりのご提案まで、じっくりとご検討いただいた結果、当社のプランにご納得いただけたことを大変嬉しく思います。

お客様の大切なご自宅を守るため、そして快適な暮らしを取り戻していただくため、いよいよ本格的な工事に着手します。

今回の現場ブログでは、新しい金属屋根材を施工する前の「下準備」の様子をご紹介していきます。

屋根のカバー工法は、既存の屋根材を撤去しないため、解体費用や廃棄物処理費用を抑えられるだけでなく、工事中の騒音やホコリも最小限に抑えることができます。

しかし、その分、新しい屋根材をしっかりと固定するための下地づくりが非常に重要になります。

古い屋根の上から新しい屋根を被せるからといって、ただ乗せるだけではありません。

既存の屋根材の状態をチェックし、必要に応じて補修を行い、その上に新しい防水シートを丁寧に敷き詰めます。

この下地処理を丁寧に行うことで、新しい屋根の性能を最大限に引き出し、雨漏りを防ぐことができるのです。

私たちは、見えない部分こそ丁寧に、そして確実に施工することを心がけています。

お客様に安心して長く暮らしていただけるよう、一工程ずつ丁寧に作業を進めてまいります。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『豊明市【カバー工法】築30年超の雨漏り原因はカラーベストの劣化?費用を抑えるカバー工法とアスベスト問題を解説!』

目次

屋根リフォーム、カバー工法の第一歩!棟板金撤去の重要性

豊明市のお客様のご自宅で、いよいよ屋根のカバー工法に着手しました。

今回は、新しい金属屋根材を施工する前の最初のステップ、棟板金の撤去作業についてご紹介します。

屋根のカバー工法は、既存の屋根材の上に新しい屋根材を重ねて葺く工法です。

この時、屋根の頂上にある棟板金が新しい屋根材と干渉してしまうため、まずはこれを取り外す必要があります。

数年前に新しい棟板金が取り付けられていたので、ビス釘を使ってしっかりと固定されていました。

私たちは一本一本、丁寧にビス釘を外し、棟板金を一枚ずつ慎重に取り外していきます。

この作業を丁寧に行わないと、既存の屋根材を傷つけてしまったり、雨漏りの原因となる可能性もあります。

なぜ、このように見えない部分の作業を丁寧に行うのかというと、すべては新しい屋根材の性能を最大限に引き出すためです。

下準備をしっかりと行うことで、屋根全体の防水性や耐久性が向上し、お客様に長く安心して暮らしていただける住まいが完成します。

カバー工法の土台づくり!見えない部分の解体作業

豊明市のお客様のご自宅で進めている屋根のカバー工法。

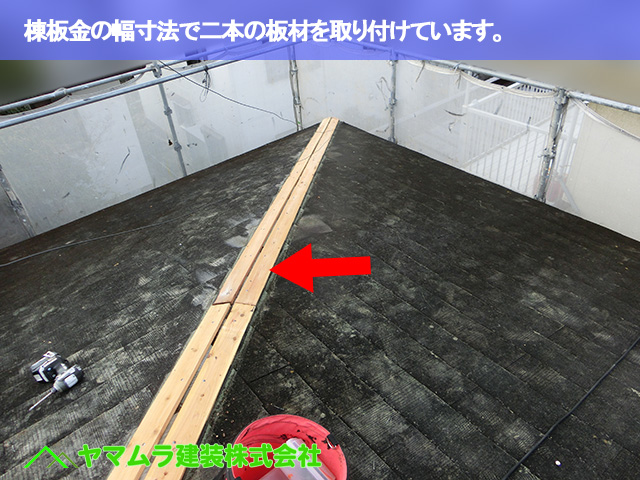

前回は棟板金の撤去作業をご紹介しましたが、今回はその続きとして、棟板金の下にある木材の撤去作業についてお話しします。

すべての棟板金を取り外すと、その下から木材が出てきます。

これは「貫板」と呼ばれる木材で、棟板金の高さを調整したり、固定するための土台として使われています。

これまで棟板金は、この貫板に釘やビスで打ち付けられていました。

しかし、新しい金属屋根材を施工する際、この貫板が干渉してしまい、屋根材をきれいに葺くことができません。

そのため、私たちはこの貫板もすべて丁寧に取り外していきます。

この作業は、新しい屋根の仕上がりを左右する非常に重要な工程です。

貫板をきれいに取り除くことで、新しい屋根材が屋根全体に隙間なくフィットし、高い防水性と耐久性を発揮します。

台風に弱い屋根の弱点?棟板金の内部構造に潜む危険

屋根のてっぺんにある棟板金。

普段はあまり気にすることのない部分ですが、実は台風などの強風によって最も被害を受けやすい箇所の一つです。

棟板金は、棟木材と呼ばれる2枚の木材を屋根に釘で固定し、その上から板金で覆って作られています。

しかし、この内部にある棟木材が経年劣化によって腐食すると、棟板金をしっかりと支えることができなくなってしまいます。

今回、お客様の屋根の棟木材は、数年前の台風の際に棟板金が飛んでいったというお話の通り、やはり腐食が進んでいました。

雨水が染み込み、腐食した木材は釘の利きが悪くなり、強風が吹くと簡単に棟板金が飛ばされてしまう原因となります。

屋根のメンテナンスを怠っていると、こうした見えない部分の劣化が進み、台風による被害を受けやすくなってしまいます。

棟板金が飛んでしまうと、屋根の内部がむき出しになり、雨漏りを引き起こすだけでなく、近隣の家屋や通行人に被害を与えてしまう可能性も否定できません。

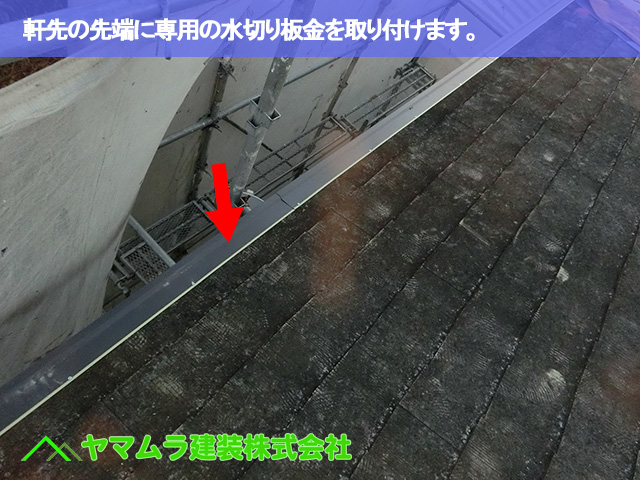

カバー工法は下準備が鍵!軒先板金の重要性

屋根のカバー工法は、古い屋根の上に新しい屋根を重ねて葺くことで、家の防水性を高める有効な方法です。

今回は、その工事の中でも特に重要な「軒先板金の取り付け」についてご紹介します。

軒先板金とは、屋根の先端部分(軒先)に取り付ける専用の金属板のことです。

この板金を最初に取り付けておくことで、その後の工程がスムーズに進みます。

この軒先板金は、新しい金属屋根材をしっかりと固定するための土台となります。

屋根材をこの板金に引っかけるようにして施工することで、台風や強風が吹いても屋根材が浮き上がったり飛ばされたりするのを防ぐことができます。

まさに、新しい屋根の耐久性を高めるための「縁の下の力持ち」なのです。

また、この後に行う防水シート(ルーフィング)を貼る作業も、この軒先板金があることでより確実に施工できます。

私たちは、お客様の大切な家を長く守るために、目には見えにくい部分の作業こそ、一つひとつ丁寧に、そして確実に進めています。

屋根リフォーム、寄棟屋根の注意点と軒先板金の役割

屋根には様々な形状がありますが、今回は四方向に軒先がある「寄棟屋根」のお住まいで工事を進めています。

厳密には「方形屋根」という形に近いのですが、どちらも屋根の面が複数あるのが特徴です。

軒先が四方向にある寄棟屋根の場合、雨水の流れも四方向に分かれるため、すべての軒先に専用の板金材を取り付ける必要があります。

この板金は、新しい屋根材をしっかりと固定し、強風によるめくれや雨水の侵入を防ぐための重要なパーツです。

一見すると単純な作業に思えるかもしれませんが、屋根の形状に合わせて正確に板金を取り付けるには、専門的な知識と経験が不可欠です。

私たちは、お客様の家の屋根の形状を事前にしっかりと把握し、それに合わせた最適な施工を心がけています。

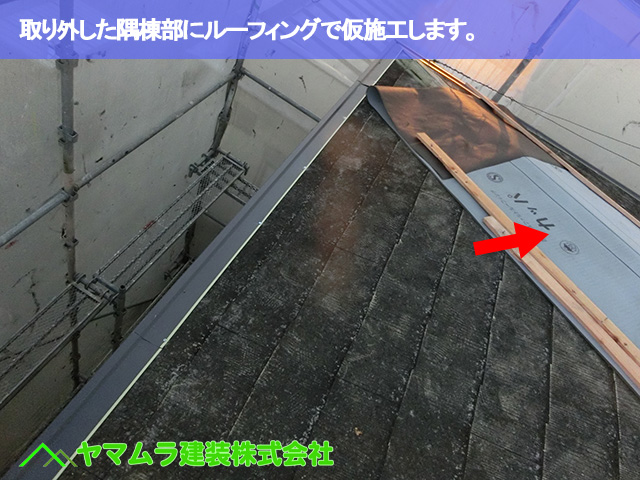

屋根リフォームの要!見えない部分の徹底した防水対策

豊明市のお客様のご自宅で進めている屋根のカバー工法。

前回は棟板金と貫板の撤去作業についてお伝えしましたが、今回はその後の重要な防水対策についてお話しします。

棟板金を取り外すと、その下にはビスや釘の穴が残ります。

この小さな穴から雨水が浸入し、雨漏りの原因になる可能性があるため、私たちは新しい防水シート(ルーフィング)を被せて、しっかりと防水処理を施します。

屋根リフォームにおいて、この「一時的な防水処置」は非常に重要です。

なぜなら、工事中に雨が降る可能性もあるからです。

私たちは、新しい屋根材をすべて張り終えるまでの間、雨が降ってもお客様の家に雨漏りがしないよう、細心の注意を払って防水対策を行っています。

屋根の工事は、雨漏りを防ぐことが最大の目的です。

私たちは、新しい屋根材を葺く前の下準備を何よりも大切に考えています。

お客様の目に触れない部分だからこそ、一つひとつの工程を丁寧に行うことで、屋根全体の防水性能を最大限に高めます。

もし、ご自宅の屋根の劣化や雨漏りでお悩みでしたら、見えない部分まで徹底した施工を行う私たちにご相談ください。

お客様の大切な家を長く守るため、最適なプランをご提案させていただきます。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『豊明市【金属屋根材施工】屋根カバー工法!雨漏りを止めるルーフィングの正しい貼り方と金属屋根材の施工方法を解説!』

ヤマムラ建装 株式会社では