東海市【天窓撤去】雨漏りが発生している天窓を撤去!屋根を補強後に軽量で地震にも強い「乾式工法」で安心の屋根に修復

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

天窓を撤去し、いよいよ新しい瓦を葺く!乾式工法で安心の屋根に

東海市のお客様からのご依頼で、雨漏りの原因となっていた天窓の撤去作業を行っています。

これまでのブログで、天窓を撤去した後の穴をコンパネで塞ぎ、その上に防水シートであるルーフィングを施工する様子をご紹介しました。

これで雨水の侵入を防ぐ下地が完成しました。

今回は、いよいよ新しい瓦を葺いていく工程に入ります。

従来の瓦屋根工事では、屋根土を使って瓦を固定していましたが、今回の工事では「乾式工法」を採用します。

屋根土を使わないこの工法は、屋根全体の軽量化につながり、建物への負担を軽減できます。

また、地震などの揺れにも強く、通気性も確保できるため、結露やカビの発生を抑える効果も期待できます。

まず、ルーフィングの上に、瓦を引っ掛けるための「桟木(さんぎ)」を正確に打ち付けていきます。

この桟木は、瓦がずれたり、風で飛ばされたりするのを防ぐ重要な役割を果たします。

職人の目で、一つひとつの桟木が正しい位置に、まっすぐ打たれているかを確認しながら作業を進めます。

準備が整ったら、いよいよ新しい瓦を一枚一枚、丁寧に葺いていきます。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『東海市【天窓撤去】築25年を経過した屋根に設置された天窓を撤去!後悔しない屋根の修復工事と雨漏りを防ぐ施工を解説』

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『東海市【天窓撤去】天窓の雨漏り修理をお考えの方!築25年放置した天窓の雨漏り!その意外な原因と正しいメンテナンス方法!』

目次

雨漏りに強い屋根の秘密!「樹脂製桟木」が選ばれる理由

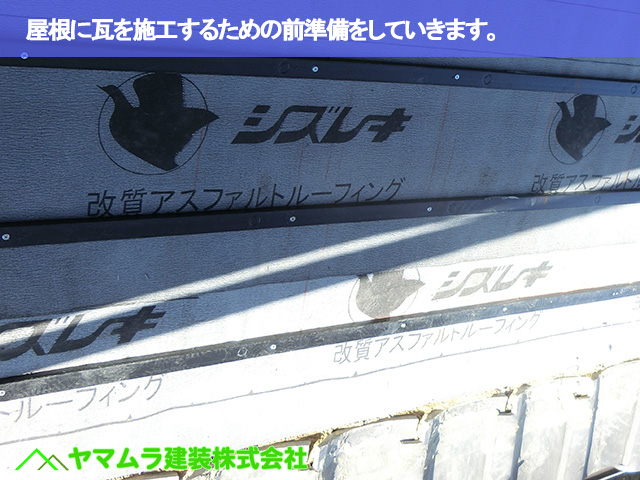

天窓を撤去した部分にルーフィングを貼る作業が終わり、いよいよ瓦を葺くための準備に入りました。

今回は、屋根土を使わない「乾式工法」で瓦を葺いていきます。

そのために欠かせないのが、「桟木(さんぎ)」と呼ばれる部材です。

ルーフィングの上に、瓦を正確に並べるための桟木を、規定の寸法で取り付けていきます。

今回使用するのは、木材ではなく黒い棒状の「樹脂製桟木」です。

最近の屋根工事では、この樹脂製桟木が主流になりつつあります。

その理由は、木材にはない優れた特性があるからです。

まず、一番のメリットは腐らないこと。

屋根の上は雨水が流れる場所なので、木材ではどうしても腐食が進んでしまいます。

しかし、樹脂製ならその心配がありません。

さらに、木材に比べて非常に軽く、職人の作業負担を軽減してくれるというメリットもあります。

また、特殊な加工が施されており、雨水が入りにくい構造になっているため、雨漏り防止にも効果的です。

雨漏りに強い屋根の秘密!「樹脂製桟木」が選ばれる理由

天窓の撤去作業では、雨漏りにつながる可能性のある天窓周りの瓦を一度すべて取り外しました。

しかし、屋根の先端部分にある軒先瓦(のきさきがわら)は、あえてそのまま残しておきました。

これは、軒先瓦は屋根全体の基準となるため、最初から外してしまうと、新しい瓦を葺く際にずれが生じるリスクがあるからです。

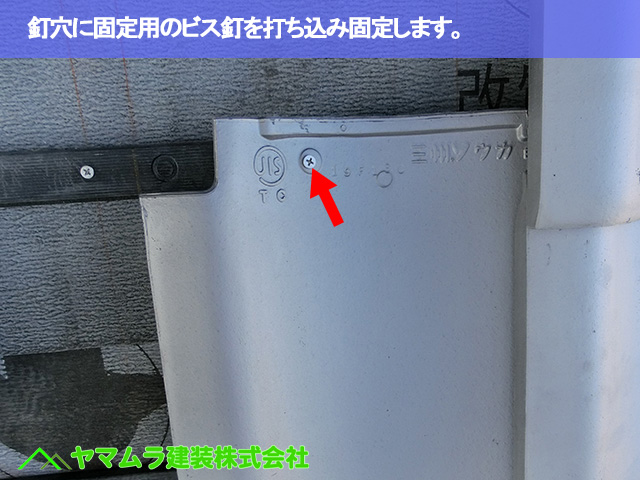

今回は、この軒先瓦の固定作業についてお話しします。

軒先瓦は、雨風の影響を最も受けやすい場所です。

時間が経つと瓦がずれたり、強風で飛ばされたりするリスクがあるため、新しい瓦を葺く前にしっかりと固定し直します。

瓦の上部に元々開いている釘穴を使い、一本ずつビスを打ち込んでいきます。

これをすべての軒先瓦に行い、瓦全体をしっかりと屋根に固定していきます。

さらに、軒先瓦の先端部分には、少し長めのパッキン付きのビスを追加で打ち込みます。

このパッキン付きビスは、水の侵入を防ぎながら、瓦をより強固に固定する役割を果たします。

台風や強風でも安心!屋根の先端、軒先瓦の固定作業

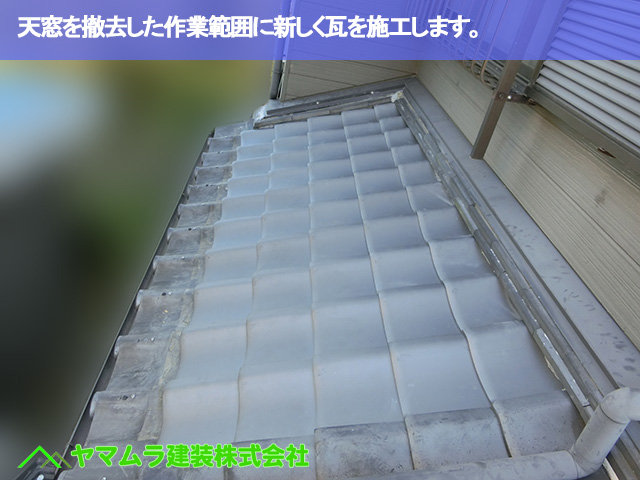

天窓を撤去し、下地となるルーフィングと、瓦を固定するための桟木の取り付けが完了しました。

いよいよ、新しい屋根の顔となる瓦を葺いていく作業に入ります。

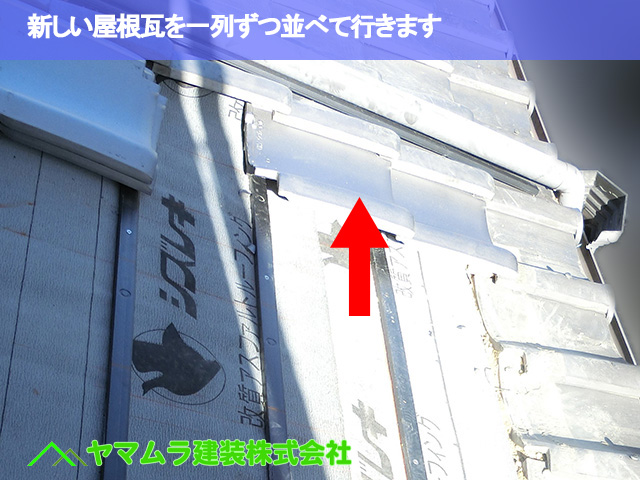

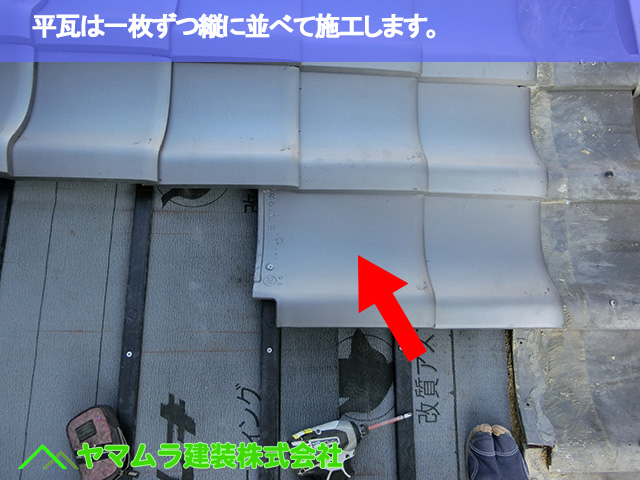

瓦葺きと聞くと、一枚ずつ丁寧に並べているイメージがあるかもしれませんね。

その通りなのですが、ただ並べるだけではありません。

現代の瓦は、裏面に「瓦の爪」と呼ばれる突起がついています。

この爪を、先に打ち付けておいた桟木に引っ掛けることで、瓦がしっかりと固定される仕組みになっています。

この工法のおかげで、瓦がずれたり、強風で飛んでいってしまうのを防ぐことができます。

また、瓦を一枚ずつ引っ掛けながら取り付けていく作業は、まるで巨大なパズルを組み立てていくようです。

職人は、一枚一枚の瓦が正確な位置に収まるように、細心の注意を払って作業を進めていきます。

見た目の美しさだけでなく、耐久性や防水性を確保するためには、こうした細かな部分の施工が非常に重要になります。

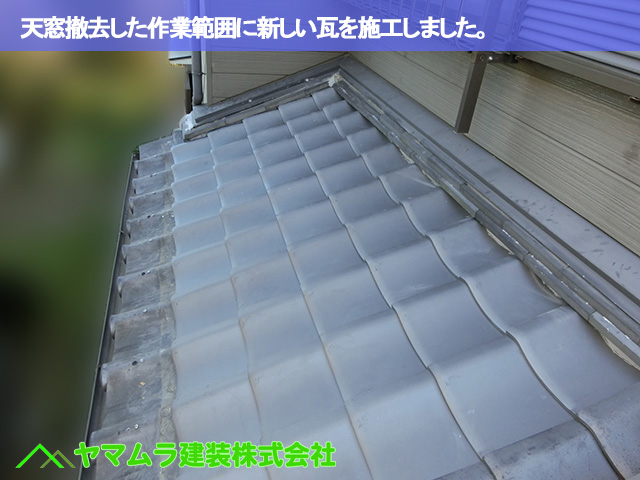

天窓があった部分に新しい瓦を葺き、既存の屋根と自然につながるように仕上げていきます。

天窓を撤去し、下地となるルーフィングと、瓦を固定するための桟木を設置したことで、新しい屋根を葺く準備が整いました。

いよいよここからが、新しい瓦を葺いていく作業の本番です。

瓦を葺く際は、まず一列ずつ、縦に並べていきます。瓦の裏側にある「爪」を桟木に引っ掛けながら、一枚ずつ丁寧に配置していきます。

瓦がすべて並んだら、次に横の列も同じように並べていきます。

まるでパズルのピースを埋めていくように、隙間なくきれいに敷き詰めていきます。

今回は、天窓を撤去した部分に新しい瓦を葺くため、瓦の枚数はそれほど多くありません。

そのため、すべての瓦を一枚ずつ、瓦の釘穴にビスを打ってしっかりと固定していきます。

「ビスで固定する」という、このひと手間が非常に重要です。

強風や台風が来たときに瓦が飛ばされないように、確実に固定することで、お客様の家を自然災害から守ることができます。

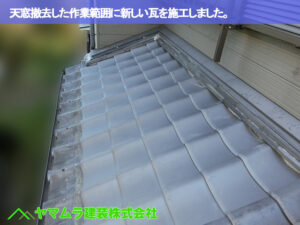

天窓の撤去から始まり、防水下地、桟木打ち、そして瓦葺きと、丁寧な作業を重ねてきた屋根工事が完了しました。

雨漏りの原因となっていた天窓があった部分に、新しい瓦を一枚一枚丁寧に施工し、元の屋根と遜色ない美しい仕上がりになりました。

今回の工事では、瓦を葺くだけでなく、屋根と壁の取り合い部分にある「土居(どい)のし瓦」も新しく取り付けました。

この土居のし瓦は、屋根と壁の隙間から雨水が侵入するのを防ぐ、非常に重要な役割を果たしています。

天窓があった場所も、雨漏りの心配がなくなり、安心して過ごせる屋根へと生まれ変わりました。

天窓撤去工事が完了!お客様の笑顔が私たちの喜びです

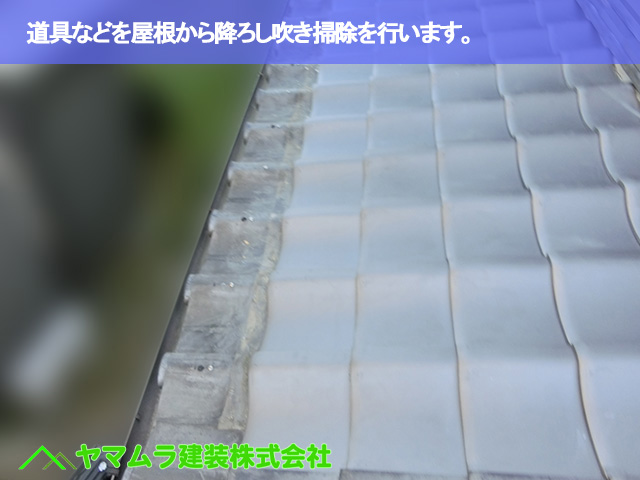

雨漏りの原因となっていた天窓の撤去工事が、いよいよ完了しました。

屋根からすべての作業道具や資材を丁寧に下ろし、最後にブロワーを使って作業範囲をきれいに掃除しました。

お客様に引き渡す際、現場を元の状態に戻すだけでなく、より美しく仕上げることが私たちのこだわりです。

すべての作業が完了したことをお客様にお伝えし、工事中の写真を一枚ずつ見せながら、天窓を撤去し、新しい屋根を葺くまでの工程を詳しくご説明しました。

お客様は、長年悩まされてきた雨漏りの原因が解消され、さらに夏場の暑さやまぶしさからも解放されることに大変喜んでいらっしゃいました。

お客様の「ありがとう、これで安心して過ごせるわ」という言葉と、心からの笑顔が、私たちにとって何よりの喜びです。

私たちは、単に建物を修理するだけでなく、お客様が安心して快適に暮らせるように、お悩みを解決するお手伝いをしています。

今回の工事を通して、天窓が抱えるリスクや、適切なメンテナンスの重要性について改めて認識していただけたかと思います。

もし、ご自宅の天窓や屋根のことでお悩みがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。

専門家として、お客様のお悩みに寄り添い、最適な解決策をご提案させていただきます。

初動調査の雨漏り点検から作業の流れまでを施工事例で紹介しています↓↓↓

『【天窓撤去】東海市 天窓の雨漏り修理でお悩みにお方へ!築年数が25年超えた天窓を撤去!乾式工法で雨漏りしないリフォーム』

ヤマムラ建装 株式会社では