名古屋市南区【瓦屋根修理】強風に負けない!屋根修理で棟瓦の再設置で屋根を強くする専門職人さんの職人技を徹底解説

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

破損した屋根の復旧作業!棟瓦の再設置

名古屋市南区の神社で、強風により木の枝が落下し破損した屋根の修理を行いました。

前回のブログでは、破損した平瓦を交換するために、屋根の頂点部分にある大棟(おおむね)を一度解体する様子と、新しい瓦を差し替える作業についてご紹介しました。

瓦の交換が完了したら、次に解体した大棟を元通りに復旧する作業に入ります。

この工程は、屋根の防水性を確保するために非常に重要です。

まず、棟の土台となる部分に、南蛮漆喰(なんばんしっくい)と呼ばれる白い漆喰を置いていきます。

南蛮漆喰は、防水性と耐久性に優れた特殊な漆喰で、棟瓦をしっかりと固定し、雨水の侵入を防ぐ役割があります。

この漆喰を、瓦の隙間から雨水が入り込まないように、半円形に成形しながら丁寧に施工します。

この作業は「三日月漆喰塗り(みかづきしっくいぬり)」とも呼ばれ、見た目の美しさだけでなく、屋根の防水性能を高めるための重要な工程です。

この下地が完成してから、その上に棟瓦を積み上げていきます。

これらの作業は、一つひとつ丁寧に行うことで、屋根全体の寿命を延ばすことにつながります。

屋根の不具合は、小さなひび割れ一つから始まります。

ご自身では気づきにくい屋根の状態も、プロの目で点検することで、大きな被害を防ぐことができます。

屋根のことでお悩みの方は、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『名古屋市南区【瓦屋根修理】強風で瓦が破損!屋根修理から学ぶ失敗しない修理方法と応急処置の注意点!』

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『名古屋市南区【瓦屋根修理】突風で被害?神社の社務所屋根修理から学ぶ!瓦屋根の破損原因と点検が重要な理由』

目次

棟瓦の修理はスピードが命?専門職人さんの技術をご紹介

棟の復旧作業で最も重要なのが、熨斗瓦(のしがわら)の取り付けです。

熨斗瓦とは、屋根の頂点部分で何段にも重ねて積み上げる、板状の瓦のことです。

この熨斗瓦を積み上げていく上で、土台となる一段目の取り付けが特に重要になります。

私たちは、この一段目の熨斗瓦を、隣同士で隙間なくきれいに並べていきます。

そして、瓦の内部に埋め込まれた穴に針金を通して、瓦同士をしっかりと結びつけて固定します。

この作業を「緊結(きんけつ)」と呼びます。

この緊結作業がなぜ重要かというと、棟瓦の修理は、通常1日から2日で完了させる必要があるためです。

使用する南蛮漆喰(なんばんしっくい)が完全に乾く前に次の作業を進める必要があるため、針金で瓦同士を強く引っ張り合って固定することで、不安定な状態を防ぎ、全体の強度を高めることができるのです。

見た目には分かりにくい部分ですが、この緊結作業を丁寧に行うことで、強風や地震に強い屋根が完成します。

棟瓦の積み直し作業!専門職人さんが語る瓦の秘密

熨斗瓦とは、屋根の頂点に積み上げる平らな瓦のことで、棟の強度を高める重要な役割を担っています。

一段目の熨斗瓦は、横幅が広い一枚物を使用しますが、二段目以降は半分に割ったものを使用します。

この作業には理由があります。

詳しくは専門的な話になりますが、簡単に言うと、瓦を半分にすることで、全体のバランスを保ち、より強度を高めることができるためです。

寺社仏閣など、建物の種類によっては積む段数が異なりますが、基本的には同じ手順で行います。

まず、一段目の熨斗瓦の上に、次の段を固定するための南蛮漆喰(なんばんしっくい)を置きます。

南蛮漆喰は、防水性と接着力に優れた漆喰で、瓦をしっかりと固定する役割があります。

その後、半分に割った熨斗瓦を一枚ずつ横に並べていきます。

瓦を並べ終えたら、瓦に開いた穴に針金を通して、瓦同士をしっかりと結びつけて固定します。

この緊結(きんけつ)作業を丁寧に行うことで、地震や強風に強い、丈夫な棟が完成します。

屋根の修理は、見た目ではわからない部分にこそ、職人の技術と経験が詰まっています。

お客様の大切な住まいを長く守るため、私たちは一つひとつの工程を丁寧に進めます。

熨斗瓦とは、屋根の頂点に積み上げる平らな瓦のことです。

二段目の熨斗瓦を針金でしっかりと緊結(きんけつ)したら、瓦同士の隙間に南蛮漆喰(なんばんしっくい)を塗り込んでいきます。

南蛮漆喰は、防水性と接着力に優れているため、瓦同士を強固に固定する役割を果たします。

三段目も同様に、熨斗瓦を並べて緊結し、南蛮漆喰を隙間に塗り込んでいきます。

このとき、二段目で緊結した針金に、少し長めの針金を結びつけておきます。

これは、最終的に棟の最上段に取り付けられる冠瓦(かんむりがわら)を固定するための重要な準備です。

冠瓦は、棟の最も高い位置にある瓦で、強風や地震で飛ばされないよう、しっかりと固定する必要があります。

この長い針金は、冠瓦を棟にしっかりと結びつけるための、いわば命綱のような役割を果たします。

このように、屋根の修理は、一つひとつの工程に深い意味があります。

見た目ではわからない部分にこそ、建物を守るための緻密な工夫が凝らされているのです。

棟瓦の最終仕上げ!冠瓦の設置と屋根掃除

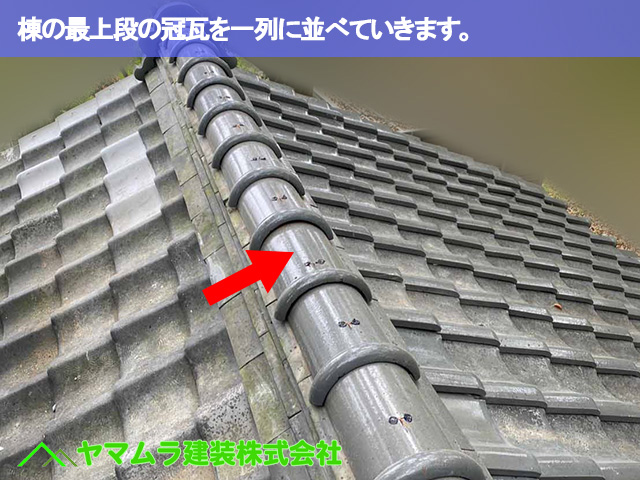

棟瓦の最終工程、冠瓦(かんむりがわら)の設置です。

冠瓦は、積み上げた熨斗瓦(のしがわら)の最上段を覆う瓦で、雨水の侵入を最終的に防ぐ重要な役割を担います。

二段目以降の熨斗瓦は、半分に割って使用するため、中央部分にわずかな隙間ができます。

この隙間をしっかりと塞ぐために、冠瓦をかぶせていきます。

冠瓦は、ただ置くだけでは強風で飛ばされてしまう危険があります。

そのため、私たちは、事前に準備しておいた長い針金を、冠瓦の釘穴に通し、一本ずつしっかりと結びつけて固定します。

この作業を丁寧に行うことで、屋根全体の強度を高め、台風や強風にも強い屋根が完成します。

棟の復旧作業がすべて完了したら、屋根の上をきれいに掃除します。

使用した工具や資材をすべて片付け、ブロワー(送風機)を使って、屋根に残った小さなゴミや瓦の破片などを吹き飛ばします。

お客様に安心して過ごしていただくために、最後の掃除まで気を抜きません。

屋根修理の最終工程:コーキング作業と工事完了のご報告

瓦の交換、そして棟(むね)の積み直しが完了したら、屋根の防水性を高めるための最終仕上げに入ります。

それが、コーキングボンドを使った隙間埋め作業です。

まず、冠瓦(かんむりがわら)を固定した釘穴にコーキングボンドを丁寧に注入していきます。

これにより、わずかな隙間からの雨水の侵入を防ぎます。

また、鬼瓦(おにがわら)と積み上げた棟が合わさる部分にも、施工上どうしても隙間ができてしまいます。

この隙間も同様に、コーキングボンドをしっかりと充填し、完璧な防水対策を施します。

これらの作業が完了し、すべての工程が終了しましたら、お客様に工事完了のご報告をさせていただきます。

修理前後の写真を比較しながら、どのような状態だったか、そしてどのような工事を行ったのかを分かりやすくご説明しました。

今回は、強風で折れた木の枝が屋根に落下したことが原因でした。

屋根の上に樹木がある限り、今後も同様の被害が発生する可能性はゼロではありません。

しかし、今回しっかりと修繕を終えたことで、お客様には大変喜んでいただくことができました。

屋根の不具合は、ご自身では気づきにくいことが多く、放置すると雨漏りなどの大きな被害につながります。

私たちは、お客様に安心して暮らしていただくため、丁寧な施工と分かりやすいご説明を心がけています。

屋根のことでお悩みでしたら、どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。

初動調査の雨漏り点検から作業の流れまでを施工事例で紹介しています↓↓↓

『【瓦屋根修理】名古屋市南区 割れた瓦は放置厳禁!雨漏り前に瓦修理で大切な住まいを守る方法を徹底解説!』

ヤマムラ建装 株式会社では