名古屋市南区【瓦屋根修理】突風で被害?神社の社務所屋根修理から学ぶ!瓦屋根の破損原因と点検が重要な理由

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

突風で神社の屋根に被害?名古屋市南区の屋根修理

先日、名古屋市南区にある神社から屋根の修理依頼をいただきました。

神社の社務所の屋根に、突風で折れた樹木の枝が落下し、屋根瓦が破損してしまったとのことです。

現地にうかがい、地上から見上げると、屋根瓦が割れて下地が見えているのが確認できました。

このまま放置すると、雨水が屋根の内部に入り込み、雨漏りや建物の腐食につながるため、早急な修理が必要です。

屋根瓦の破損だけでなく、長年雨風にさらされてきた屋根には、ヒビやズレなど目に見えない劣化も進んでいる可能性が高いです。

瓦の屋根は、日本の伝統的な建築物によく用いられる屋根材です。

瓦を固定する漆喰や釘が劣化すると、瓦がズレたり落下したりすることがあります。

また、瓦の下にはルーフィングと呼ばれる防水シートが敷かれています。

この防水シートが劣化していると、雨漏りを防ぐ本来の役割を果たせません。

今回は、破損した部分の瓦を交換し、さらに屋根全体の点検も行いました。

被害が最小限だったため、部分的な修理で済みましたが、屋根は建物を守る大切な部分です。

台風や突風の後、雨漏りがなくても、一度は専門業者による点検をおすすめします。

小さな異変を見逃さないことが、大きな被害を防ぐ一番の対策となります。

私たちヤマムラ建装株式会社は、屋根や建物のリフォームに関するご相談を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

目次

破損した屋根、応急処置が逆効果に?屋根修理の注意点

点検のご依頼をいただいたお宅の屋根に、脚立で登って状態を確認しました。

屋根の上には、何度も木の枝が落ちたような跡があり、平瓦(ひらがわら)が何枚も割れていました。

平瓦とは、屋根の大部分を覆っている、平らな瓦のことです。

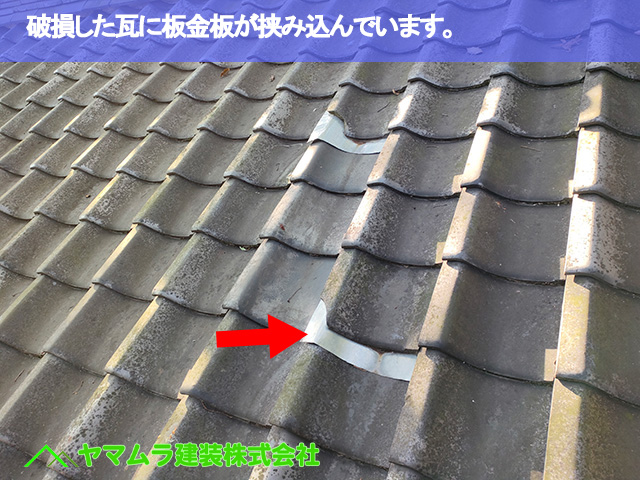

さらに詳しく見ていくと、破損した瓦の隙間に板金が差し込まれている箇所が複数見られました。

これは、以前に何らかの形で応急処置が施されたようです。

しかし、このような応急処置は、残念ながら全く意味がありません。

雨水が入らないようにと板金を差し込んでも、ただ置いただけでは雨水の侵入を防ぐことはできません。

板金に折り返しなどの加工をしていない場合、隙間から雨水が簡単に屋根の内部に入り込んでしまいます。

逆に、しっかりと折り返しを付けてしまうと、瓦の間に差し込むことができなくなり、取り付け自体が困難になります。

古い屋根では、このような間違った方法で補修されているケースをよく見かけます。

しかし、割れた瓦をそのままにしておくのは非常に危険です。

雨水が屋根の内部に侵入すると、屋根下地(やねしたじ)と呼ばれる防水シートや木材が腐食し、大規模な修理が必要になってしまいます。

棟瓦の下も要注意!屋根修理が難しくなるケースとは!

屋根の頂上にある棟の部分、大棟(おおむね)と呼ばれる場所の瓦が破損しているのを発見しました。

大棟は、屋根の面と面が合わさる一番高い場所を指します。

この部分には、雨水の浸入を防ぐために棟瓦(むねがわら)という専用の瓦が積まれています。

今回のケースでは、その棟瓦のすぐ下にある平瓦(ひらがわら)が割れてしまっていました。

平瓦とは、屋根の広い面積を覆っている平らな瓦のことです。

この場所の瓦が破損すると、修理は非常に難しくなります。

なぜなら、棟瓦の下にある平瓦を交換するには、まずその上にある棟瓦を一度すべて取り外す必要があるからです。

部分的に割れた瓦だけを差し替えることはできません。

棟瓦は、漆喰やモルタルなどでしっかりと固定されているため、取り外しには手間と時間がかかります。

屋根の頂上部分は雨風の影響を最も受けやすく、劣化しやすい場所です。

小さなひび割れやズレを放置すると、最終的には今回のケースのように大掛かりな工事が必要になる可能性があります。

破損した屋根、その原因は?専門家が語る屋根修理の難しさ

屋根に登り、状態を詳しく確認しました。平瓦に亀裂が入っていたり、先端部分が欠けていたりする箇所が複数見つかりました。

平瓦とは、屋根の広い面積を覆う、平らな形状の瓦のことです。

特に気になったのは、以前のブログ記事でも触れた、屋根の頂点部分である大棟(おおむね)の近くです。

この部分の破損した瓦には、雨水侵入を防ぐための板金が差し込まれていませんでした。

なぜ板金が使われなかったのか、その理由を推測しました。

通常、破損した瓦の隙間に板金を差し込むには、瓦を少し持ち上げる必要があります。

しかし、大棟の周辺は、上から棟瓦の重みが強くかかっているため、平瓦を少し浮き上がらせるだけでも非常に困難になります。

無理に持ち上げようとすると、さらに別の瓦を傷つけてしまう恐れがあるため、やむを得ずそのままにされたのかもしれません。

このような修理の難しさから、応急処置すらされずに放置されているケースは少なくありません。

しかし、割れた瓦をそのままにしておくと、雨水が屋根の内部に侵入し、屋根下地(やねしたじ)と呼ばれる防水シートや木材を腐食させ、最終的には大規模な工事が必要になってしまいます。

屋根の端っこも要チェック!見落としがちなケラバの破損

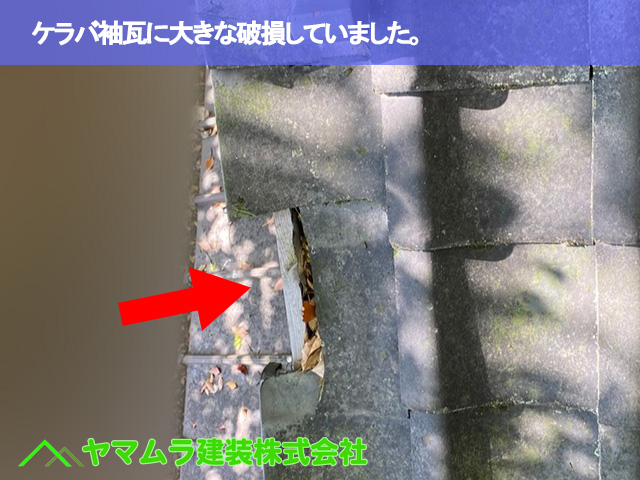

地上から見てすぐにわかるほど大きく割れていた部分がありました。

それが、ケラバと呼ばれる屋根の端の部分です。

ケラバとは、建物の側面から突き出た屋根の端のことで、この部分に取り付けられている瓦をケラバ袖瓦(けらばそでがわら)といいます。

屋根の側面から雨水が吹き込むのを防ぐ重要な役割を担っています。

このケラバ袖瓦が破損していると、屋根の下地材がむき出しになり、雨水や風が直接吹き込んでしまいます。

そうなると、屋根の内部が腐食し、最終的には雨漏りや建物全体の耐久性低下につながるため、早急な修理が必要です。

今回のように、地上からでも破損が確認できる場合は、かなり大きな被害が出ている可能性が高いです。

しかし、屋根の不具合は、ご自身ではなかなか気づきにくいもの。

小さなひび割れやズレが、やがて大きなトラブルを引き起こすことも珍しくありません。

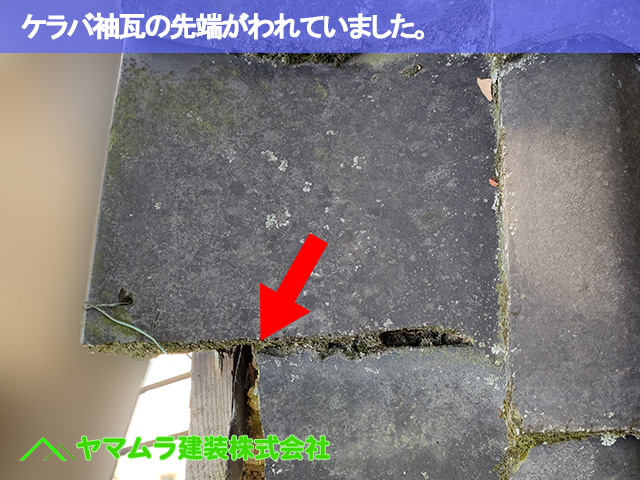

屋根の破損、見えないところにも?プロの点検でわかること

屋根を調査した際、地上からは確認できなかった破損箇所が複数見つかりました。

特に、大きく割れていたケラバ袖瓦(けらばそでがわら)の他にも、その一段上の瓦も先端が剥がれており、合わせて最低でも3枚の交換が必要だと判断しました。

ケラバとは屋根の端の部分のことで、ケラバ袖瓦は、この部分から雨水が吹き込むのを防ぐ重要な役割を担っています。

しかし、その状態は地上からではなかなか判断できません。

さらに、屋根の頂上である大棟(おおむね)のすぐ下にある平瓦(ひらがわら)にも破損が見られました。

これらの瓦を交換するためには、大変な作業が必要となります。

平瓦やケラバ袖瓦は、上にある棟瓦や他の瓦と重なり合って設置されています。

そのため、破損した瓦だけを部分的に交換することはできません。

今回のように、棟の近くやケラバの近くにある瓦を交換する場合、上にある棟瓦や他の瓦を一度取り外す必要があります。

屋根の破損は、放置すると雨漏りなどの大きな被害につながる可能性があります。

地上から見てもわからない小さな破損でも、屋根の上で確認すると、予想以上に被害が広がっていることがよくあります。

屋根点検後のご報告:写真で見る住まいの状態

屋根の点検を終え、お客様に結果をご報告しました。

点検時には、屋根の現在の状態を詳しく記録するため、写真を多数撮影しています。

お客様には、その写真をご覧いただきながら、現状と今後の修繕の必要性について、丁寧にご説明させていただきました。

「屋根の劣化や破損」と聞いても、ご自身の目で確認できないため、なかなか実感が湧かないものです。

しかし、写真という形で視覚的に見ていただくことで、「こんなに傷んでいたんだ」「ここが割れていたのか」と、屋根の状態を正確にご理解いただけます。

今回も、屋根の頂点にある棟(むね)や、屋根の端の部分であるケラバの瓦の破損、そして地上からは見えない位置にある瓦のひび割れなど、複数の問題箇所を写真でご確認いただきました。

私たちは、お客様に安心してリフォームをご検討いただくため、専門的な知識がない方にも分かりやすい言葉で、屋根の状態や必要な工事内容、そしてその理由をしっかりとお伝えすることを心がけています。

ご報告後には、その内容に基づいたお見積書をお渡しし、工事の具体的な費用や内訳についてもご説明しました。

屋根の修繕は、決して安い買い物ではありません。

だからこそ、お客様が納得して決断できるよう、誠実な対応を第一に考えています。

ご自宅の屋根の状態が気になる方は、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。

専門家がしっかりと点検し、分かりやすくご説明させていただきます。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『名古屋市南区【瓦屋根修理】強風で瓦が破損!屋根修理から学ぶ失敗しない修理方法と応急処置の注意点!』

ヤマムラ建装 株式会社では