東海市【漆喰塗り替え】一階屋根の漆喰塗り替え!雨水を防ぐため隙間を塗る工事!のし瓦や三日月部の雨漏り対策と登り壁のリスク

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

一階屋根も徹底補修!のし瓦や登り壁の漆喰塗り替えで雨漏りを防ぐ職人の判断と技術

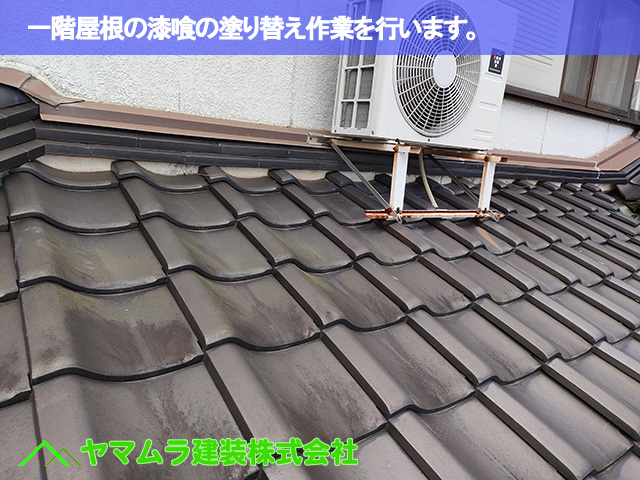

東海市で進めております屋根の漆喰(しっくい)塗り替え工事。

二階部分に続き、今回は一階屋根の補修作業についてご紹介します。

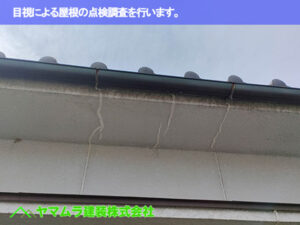

一階部分も雨水や風の影響を受けやすく、点検すると瓦の隙間や「三日月部」の漆喰に劣化によるひび割れが見つかりました。

私たちは、まず古い漆喰を完全に剥がし、その上で新しい漆喰を職人が丁寧に塗ることで、雨漏りのリスクを根本から断ち切ります。

ただし、屋根と壁が接する「登り壁」など、構造によってはあえて施工しない判断が必要な箇所もあります。

名古屋市近郊でお住まいを守るための正しい知識と、現場の誠実な対応をお伝えします。

名古屋市近郊の一階屋根も安心!漆喰塗り替えで雨漏りから家を守る徹底補修

東海市のお客様宅で進めております木造二階建ての屋根漆喰(しっくい)塗り替え工事。

前日までに、二階部分の屋根の漆喰補修作業がすべて完了しました。

高所での作業が多かった二階部分も、これで雨漏りの心配なく安心してお過ごしいただけるようになりました。

今回の現場ブログでは、いよいよ一階の屋根部分での漆喰補修作業の様子をご紹介します。

一階の屋根も、二階の屋根と同様に、長年の雨風にさらされて経年劣化(けいねんれっか)した漆喰が見受けられます。

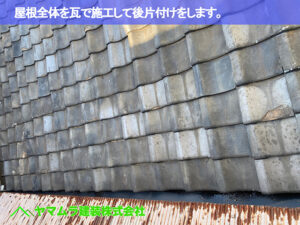

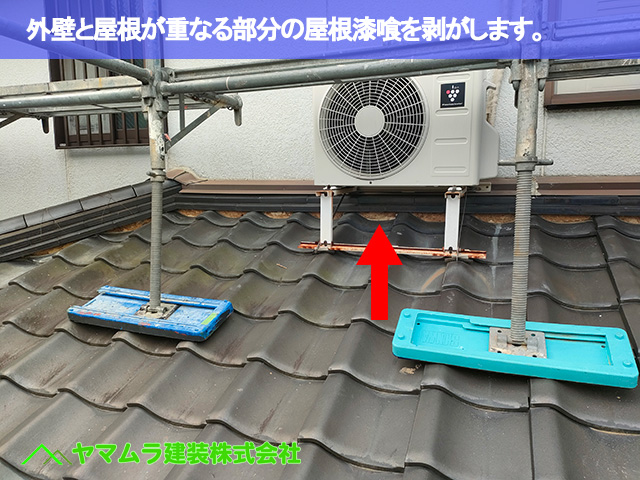

まずは、劣化してひび割れたり剥がれてきたりしている古い漆喰を、丁寧に剥がす作業から始めます。

この「既存漆喰の撤去」は、新しい漆喰がしっかりと密着し、その性能を最大限に発揮するために非常に重要な工程です。

古い漆喰の上に安易に新しい漆喰を重ね塗りすることは、長期的な品質を保てず、かえって雨漏りの原因になることもあるため、私たちは決して行いません。

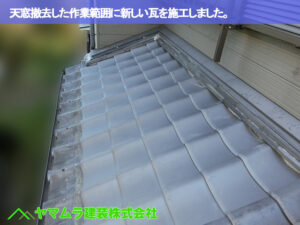

古い漆喰をきれいに取り除いたら、次に新しい屋根漆喰を丁寧に塗っていきます。

職人が、屋根の形状や瓦(かわら)の状態に合わせて、最適な厚みと方法で漆喰を塗り込み、瓦をしっかりと固定し、雨水が侵入する隙間を徹底的に塞いでいきます。

名古屋市やその近郊で「うちの屋根もそろそろ点検時期かな?」「一階の屋根は大丈夫かな?」とご心配な方もいらっしゃるかもしれません。

どんな小さなことでも、屋根のことで気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

専門知識と経験豊富な職人が、お客様の大切な住まいを長く安心してお使いいただけるよう、心を込めてお手伝いさせていただきます。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

こちらの現場ブログの初めから読み戻るのならこちらから戻れます↓↓↓

目次

外壁との境目も油断禁物!のし瓦と三日月部の漆喰補修

☞

外壁と屋根の接点を雨水から守るために、のし瓦(のしがわら)という平らな瓦が二段に積み上げられています。

のし瓦の隙間や、瓦と瓦の間にある「三日月部(みかづきぶ)」と呼ばれる部分には、屋根漆喰が塗られ、雨風の侵入を防ぐ役割を担っています。

しかし、この部分は雨風が特に当たりやすく、長年のうちに漆喰が経年劣化して、ひび割れたり剥がれたりしていることがよくあります。

劣化した漆喰をそのままにしておくと、そこから雨水が侵入し、雨漏りや建材の腐食につながる恐れがあるんです。

私たちは、劣化した三日月部の漆喰を丁寧に剥がし、その上から新しい屋根漆喰をしっかりと塗っていきます。

これにより、屋根と外壁の隙間を完璧に埋め、雨水の侵入を徹底的に防ぐ防水対策を施します。

のし瓦の秘密とは?職人技が光る設置と調整

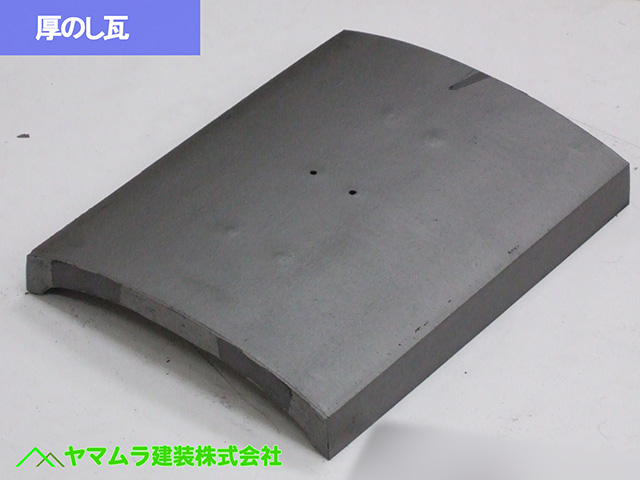

のし瓦は、屋根のてっぺんや角にあたる棟(むね)と呼ばれる部分で使われる瓦で、雨水が屋根の内部に侵入するのを防ぐという、非常に重要な役割を担っています。

のし瓦は、通常一枚の瓦を二枚に割って使用します。

実は、のし瓦の裏側には、簡単にきれいに割れるようにするための線が入っているんですよ。

よく瓦割りパフォーマンスなどで使われる、あの割れやすい瓦がこの【のし瓦】なんです。

屋根の傾斜がある場所に設置する際は、職人が瓦を一つずつ丁寧に、安定した状態に並べていきます。

また、瓦は焼き物なので、全く同じサイズのものを大量に作ることはできません。

そのため、屋根の形状に合わせてぴったりと納めるためには、一枚の瓦を割って大きさを調整する必要があるんです。

実際にのし瓦を設置する際には、棟をまっすぐに、そして美しく仕上げるために「糸張り(いとはり)」という作業を行います。

これは、水糸を基準にして瓦を並べていくことで、見た目も機能性も優れた棟を築くための職人の技なんです。

「登り壁」の漆喰補修は要注意!プロがおすすめしない理由

先ほどご紹介した「のし瓦」を二段積んだ部分は、「平行壁(へいこうかべ)」とも呼ばれます。

これは、外壁が屋根の傾斜と平行になっている部分を指します。

今回の写真のように、屋根の傾斜(勾配)に合わせてのし瓦が取り付けられている部分は「登り壁(のぼりかべ)」と呼びます。

この登り壁の部分は、屋根と壁が斜めに接しているため、構造が複雑になります。

屋根の漆喰塗り替え作業において、平行壁の漆喰は比較的作業がしやすく、塗り替えが可能です。

しかし、登り壁の漆喰については、作業する職人の手が入りにくく、塗り替えをお断りすることがあります。

これは、単に作業が難しいからという理由だけではありません。

登り壁の漆喰を無理に塗り替えてしまうと、かえって雨水の流れを妨げたり、内部に水が浸入しやすくなったりして、雨漏り(あまもり)が発生するリスクが高まる可能性があるからです。

そのため、ヤマムラ建装では、この登り壁の漆喰塗り替えは基本的にお勧めしていません。

寄棟屋根の肝!大棟「三日月部」の漆喰補修

☞

寄棟屋根(よせむねやね)とは、四方向に傾斜がある屋根の形状のことです。

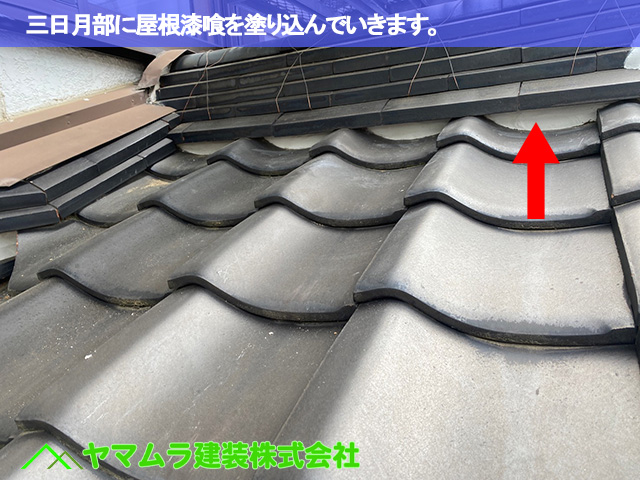

その一番高い位置にあるのが大棟(おおむね)で、三日月部はその瓦と瓦の隙間を埋める漆喰が塗られている箇所を指します。

今回の作業も、他の部分と同じく、まずは経年劣化で傷んでいた古い屋根漆喰を丁寧に剥がすことから始めました。

古い漆喰を取り除くと、その下にある瓦を固定する土台となる屋根土(やねつち)が露出します。

古い漆喰を完全に撤去し、下地をきれいに整えてから、新しい屋根漆喰を丁寧に塗っていきます。

この下準備をしっかり行うことで、新しい漆喰がしっかりと密着し、雨水の侵入を確実に防ぐことができるんです。

職人が一つ一つ手作業で、屋根の形状に合わせて漆喰を塗り込み、瓦をしっかりと固定していきます。

隅棟と大棟の「合致部」も妥協なし!漆喰が最適な理由

寄棟屋根の隅棟部(すみむねぶ)と大棟部(おおむねぶ)が交わる、屋根にとって非常に重要な部分の補修についてご紹介します。

この「合致部(がっちぶ)」と呼ばれる場所では、正面にのし瓦を積み上げ、その上に鬼瓦(おにがわら)を取り付けています。

そして、この積み上げたのし瓦の両端に、新しい屋根漆喰を丁寧に塗っていきます。

なぜなら、この部分は施工上、どうしても小さな隙間ができてしまいやすく、そこから雨水が侵入するリスクがあるからです。

漆喰を塗ることで、これらの隙間をしっかりと埋め、雨水の浸入をシャットアウトします。

また、この合致部では、屋根漆喰の代わりにコーキングボンドで補修することも考えられますが、それは現実的ではありません。

広範囲にわたる隙間を埋めるには大量のコーキングボンドが必要となり、費用面でも、そして耐久性の面でも、漆喰での施工の方が断然優れていると考えられます。

漆喰は、瓦と一体となり屋根を長期間雨水から守る、昔ながらの非常に信頼性の高い材料です。

雨漏りリスクの高い「三又部」も完璧に補修!

三又部とは、屋根の隅棟(屋根の角)と大棟(屋根のてっぺん)が交わる複雑な形状の部分を指します。

この場所は、瓦の配置上、どうしても作業上のわずかな隙間が生じやすい特性を持っています。

もしこの隙間を放置してしまうと、そこから雨水が侵入し、雨漏りや内部の木材の腐食といった深刻な問題を引き起こすリスクが高まります。

そのため、私たちはこの三又部に、新しい屋根漆喰を丁寧に塗って隙間をしっかりと埋めていきます。

三又部は、他の部分に比べて漆喰を塗る範囲が広くなることが多いのですが、それだけ雨水の浸入リスクが高い場所とも言えます。

職人が瓦の形状や雨水の流れを熟知し、ミリ単位で調整しながら漆喰を塗り込んでいくことで、完璧な防水性を実現します。

FAQ(よくある質問)

Q1. 鬼瓦の裏側も漆喰を塗る必要がありますか?

A. はい、非常に重要です。

鬼瓦と棟の接合部は雨水が集中しやすく、隙間ができやすい場所です。

ここを漆喰でしっかり埋めることで、内部への水の侵入を防ぎます。

Q2. 「三又部(みつまたぶ)」とは何ですか?

A. 屋根の角(隅棟)とてっぺん(大棟)がY字型に合流する場所のことです。

形状が複雑で雨漏りのリスクが高いため、職人が特に注意深く漆喰を塗り込みます。

Q3. 漆喰の点検はどれくらいの頻度ですればいいですか?

A. 一般的には10年〜15年ごとの点検をおすすめしています。

地上から見て漆喰が剥がれていたり、鬼瓦がズレているように見えたら、早めにご相談ください。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓