豊明市【谷樋交換修理】谷板金交換後の棟瓦積み直しと冠瓦固定で屋根の耐久性を復活!築40年以上の日本瓦は要注意?

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

豊明市での雨漏り修理完結!棟瓦の積み直しと冠瓦固定で屋根を再生!築古物件の注意点も解説

名古屋市、そして名古屋市近郊にお住まいの皆さん、こんにちは!

豊明市で進めていた「大雨のたびに雨漏りするお宅」の修理も、いよいよ最終工程を迎えました。

これまでは、原因となっていた谷板金の交換と、その下の防水対策についてお伝えしてきましたが、今回は仕上げとなる「棟瓦(むねがわら)」の積み直し作業です。

屋根の顔である棟瓦を、南蛮漆喰と針金を使って頑丈に固定し直すことで、雨漏り防止はもちろん、屋根の美しさと強さを取り戻します。

また、築40年以上経過した日本瓦で注意すべき「棟からの雨漏り」についても触れています。

最後まで気を抜かない私たちの仕事ぶりをご覧ください。

雨漏り修理完了!屋根の顔「棟瓦」の積み直しで耐久性と美観を両立

名古屋市、そして名古屋市近郊にお住まいの皆さん、こんにちは!

私たちは豊明市で、大雨のたびに雨漏りにお悩みだったお客様宅の屋根修理を進めてきました。

これまでのブログでは、雨漏りの直接的な原因となっていた劣化した谷板金(たにばんきん)を新しいものに交換し、その周囲の瓦も丁寧に付け直す様子をご紹介してきました。

これで屋根の谷部分はしっかりと防水されています。

さて、今回の現場ブログでは、屋根修理の最終段階とも言える大切な工程、「棟瓦(むねがわら)」の復旧作業について詳しくお伝えします。

棟瓦とは、屋根の頂点部分(大棟:おおむね)や、斜めに下がる部分(隅棟:すみむね)に積まれている瓦のこと。

屋根の見た目を引き締める「顔」のような存在でありながら、雨水の浸入を防ぐ重要な役割を担っています。

谷板金の交換作業を始める際、私たちはこの棟瓦も一時的に取り外していました。

今回は、その取り外していた棟瓦を、一つずつ丁寧に積み直し、固定していく作業を行います。

ただ元に戻すだけでなく、新しい南蛮漆喰(なんばんしっくい)というセメントと漆喰を混ぜ合わせた材料を使って、瓦をしっかりと接着させ、強風や地震にも耐えられるよう頑丈に固定していきます。

棟瓦の復旧が完了すれば、雨漏り修理はもちろん、屋根全体の美観と耐久性が格段に向上します。

お客様に安心して長く快適にお住まいいただけるよう、最後の仕上げまで一切妥協せず、丁寧に作業を進めてまいります。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

目次

- 1 豊明市での雨漏り修理完結!棟瓦の積み直しと冠瓦固定で屋根を再生!築古物件の注意点も解説

- 2 屋根の端「ケラバ袖部」の冠瓦も丁寧に復旧!

- 3 日本瓦・和瓦の耐久性を支える伝統工法「棟瓦の積み上げ」

- 4 屋根の「顔」を美しく強く!棟瓦の積み上げ作業

- 5 築40年以上の屋根は要注意!瓦や谷板金に異常がなくても雨漏りする「棟」の危険性

- 6 見えない部分も徹底防水!大棟の隙間対策と最終確認

- 7 雨漏り修理完了!もう一方の谷板金交換へ、そして屋根全体の最終清掃

- 8 FAQ(よくある質問)

- 9 各地域で屋根や谷部板金の点検やメンテナンスを行ったブログ記事

- 10 豊明市と同じ地域の現場施工事例

- 11 現場ブログ・現場の施工事例・お客様の声 一覧ページ。

屋根の端「ケラバ袖部」の冠瓦も丁寧に復旧!

☞

ケラバとは、屋根の妻側(建物の側面で屋根が三角形になっている部分)の端のことで、袖部(そでぶ)はそこに付いている部分を指します。

劣化した谷板金を取り除く際、このケラバ袖部付近に設置されていた冠瓦(かんむりがわら)が作業の邪魔になっていたため、一時的に取り外さざるを得ませんでした。

冠瓦は、屋根の端や棟(むね)部分に取り付けられる、かまぼこ型などの瓦で、見た目の美しさだけでなく、雨仕舞い(雨水を適切に流すこと)にも重要な役割を果たします。

新しい谷板金の設置と、その周辺の瓦の付け直しが終わった後、いよいよこの冠瓦を元の位置に戻す作業に入ります。

ここでは、南蛮漆喰(なんばんしっくい)というセメントと漆喰を混ぜ合わせた材料を使って、瓦の高さや位置を細かく調整しながら取り付けていきます。

南蛮漆喰は、瓦をしっかりと接着させ、強風や地震などから屋根を守るために不可欠な材料です。

ケラバ袖部の冠瓦も固定完了!雨漏り対策は万全

屋根のケラバ袖部(けらばそでぶ)付近に取り外していた冠瓦(かんむりがわら)の取り付けも無事に完了しました!

ケラバ袖部とは、屋根の端、特に壁が突き出ている部分のことで、冠瓦はそこに設置される大切な瓦です。

この冠瓦も、専用の南蛮漆喰(なんばんしっくい)(セメントと漆喰を混ぜた材料)を使って、高さや位置を細かく調整しながらしっかりと固定しました。

これで、雨漏りの原因となっていた谷板金とその周辺の瓦、そしてケラバ袖部の冠瓦に至るまで、この一連の作業箇所はすべて完了となります。

私たちは、お客様の大切な住まいを雨漏りから守るため、見えない部分の防水対策から、瓦一枚一枚の丁寧な固定まで、一切妥協することなく作業を進めています。

日本瓦・和瓦の耐久性を支える伝統工法「棟瓦の積み上げ」

少し歴史のある街並みを歩くと、独特の曲線が美しい瓦屋根を目にすることがあるのではないでしょうか。

これらは一般的に「日本瓦」や「和瓦」と呼ばれる種類の屋根瓦です。

粘土を焼いて作られており、その重厚感と趣のある見た目は、日本の伝統的な家屋に欠かせない要素となっています。

この日本瓦・和瓦の屋根には、その美しさと機能性を支える特徴的な工法があります。

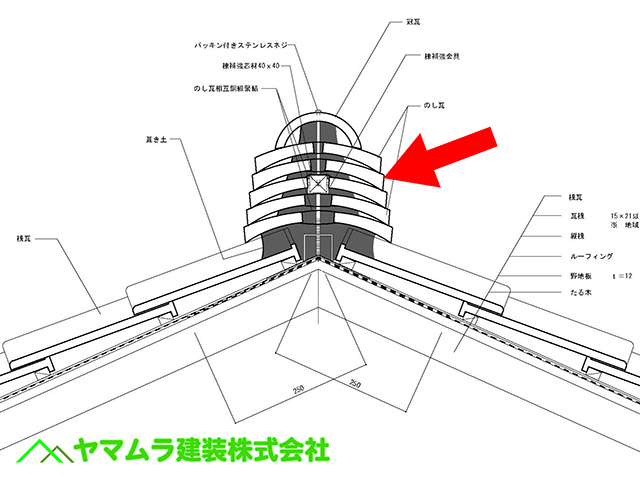

それが、屋根のてっぺん、つまり棟(むね)に「棟瓦(むねがわら)」を何段も積み上げて施工する方法です。

棟瓦とは、屋根の面と面が交わる一番高い部分(大棟:おおむね)や、斜めに下がる部分(隅棟:すみむね)に取り付けられる特別な瓦のこと。

単に飾りではなく、屋根の弱点になりやすい棟部分から雨水が浸入するのを防ぐ、非常に重要な役割を担っています。

棟瓦を積み上げる際には、ただ重ねるだけでなく、その下に漆喰(しっくい)や南蛮漆喰(なんばんしっくい)といった材料を使い、瓦一枚一枚をしっかりと固定していきます。

これにより、強風や地震にも強く、何十年もの間、大切な家を雨風から守り続けてくれる丈夫な屋根が完成するのです。

屋根の「顔」を美しく強く!棟瓦の積み上げ作業

屋根修理の最終段階とも言える大切な工程、「棟瓦(むねがわら)」の積み上げ作業についてご紹介します。

棟瓦は、屋根のてっぺん、つまり大棟部(おおむねぶ)と呼ばれる部分に積まれる瓦のことです。

屋根の顔とも言える部分であり、美観を左右するだけでなく、雨水の浸入を防ぐ重要な役割を担っています。

この棟瓦の積み上げ作業では、以前、谷板金交換のために一時的に取り外しておいた棟瓦を、一枚一枚丁寧に元の位置に戻していきます。

瓦の高さ調整や接着には、引き続き南蛮漆喰(なんばんしっくい)を使用します。

南蛮漆喰は、セメントと漆喰を混ぜ合わせた高性能な材料で、瓦をしっかりと固定し、強風や地震から屋根を守るために不可欠です。

熟練の職人が、瓦の並びや勾配(傾斜)を細かく確認しながら、寸分の狂いなく棟瓦を積み上げていきます。

これにより、屋根全体の防水性がさらに高まり、見た目にも美しい仕上がりになります。

お客様に安心して長く快適にお過ごしいただけるよう、見えない部分から見える部分まで、一切妥協せずに丁寧な作業を進めてまいります。

地震や強風から屋根を守る!棟瓦の最終固定術

積み上げた棟瓦が強風や地震などでずれたり倒れたりしないよう、最終的な固定を行うための重要な工程についてお話しします。

棟瓦を積み上げていく際に、私たちは事前に転倒防止用の針金線を屋根の内部に通し、準備しておきます。

この針金線を使って、最後に大棟全体をしっかりと縛り上げて固定するのです。

これにより、棟瓦が一体となり、強い外力に対してもびくともしない頑丈な屋根が完成します。

この針金線の固定方法には、実はいくつかの種類があります。

屋根の構造や瓦の種類、地域の気候条件などに応じて、最適な方法が選ばれるため、「これが唯一の正解」というものはありません。

長年の経験と知識に基づき、その建物に最も適した固定方法を判断し、施工することが私たちプロの腕の見せ所です。

屋根の弱点をカバー!棟瓦最上部の「冠瓦」が果たす防水の役割

棟瓦を一段ずつ丁寧に積み上げていくと、ちょうど大棟部の真ん中部分にわずかな隙間ができます。

この隙間は、雨水が浸入する可能性のある弱点となってしまいます。

そこで登場するのが、屋根の最終的な防水を守るための大切な瓦、「冠瓦(かんむりがわら)」です。

冠瓦は、積み上げた棟瓦の最上段に取り付けられる瓦で、その名の通り屋根の「冠」のような役割をします。

この冠瓦をしっかりと施工することで、先ほど述べた棟の真ん中の隙間を完全に埋め、雨水の浸入をしっかりと防ぐことができます。

まさに、屋根全体の防水性能を最終的に高める「蓋」のような存在ですね。

築40年以上の屋根は要注意!瓦や谷板金に異常がなくても雨漏りする「棟」の危険性

私たちは日ごろから多くの屋根の点検や修理を行っていますが、その中で「雨漏りの原因が特定しにくい」と感じるケースも少なくありません。

瓦や谷板金(たにばんきん)(屋根の谷部分にある金属板)に明らかな破損が見られないのに雨漏りが発生する場合、意外な場所に原因が潜んでいることがあります。

特に、築40年以上経過し、一度も屋根のリフォーム工事をしていないお住まいの場合、屋根のてっぺんにある「棟(むね)」からの雨漏りを疑う必要があります。

(ちなみに、新築やリフォーム後間もない屋根の場合は、基本的にご心配いりません。ただし、残念ながら技術力の不足した業者による施工では、築年数が新しくても雨漏りの可能性は高まりますのでご注意ください。)

では、なぜ古い棟から雨漏りするのでしょうか?主な原因は以下の通りです。

- 棟瓦の経年劣化: 築40年を超える棟瓦自体が、長年の風雨に晒されて劣化しています。

- 瓦の吸水率増加: 陶器製の屋根瓦も、年月と共に水を吸収しやすくなり(吸水率が増加)、内部に水分が溜まりやすくなります。

- 屋根土の溶け出し: 棟瓦の下に積んである熨斗瓦(のしがわら)を固定している屋根土(やねつち)が、雨水に濡れて少しずつ溶け出します。

熨斗瓦とは、棟を形作るために平たい瓦を何枚も積み重ねたものです。 - 屋根土の痩せ細り: 屋根土が溶け出すと、内部がスカスカになり、熨斗瓦の高さが下がってしまいます。

- 熨斗瓦の角度変化: 高さの落ちた熨斗瓦は、本来の雨水を防ぐ角度を保てなくなり、そこから雨水が次々と屋根内部へ侵入してしまいます。

- 屋根裏への到達: 侵入した雨水は、棟の内部を伝って最終的に屋根裏まで到達し、雨漏りとして現れるのです。

もし、瓦や谷板金に目立った破損がないのに雨漏りでお困りでしたら、これらの理由から棟の劣化が原因である可能性を考えるべきです。

築年数が経過しすぎた屋根は、棟以外にも様々な場所から雨漏りする可能性を秘めています。

見えない部分も徹底防水!大棟の隙間対策と最終確認

☞

今回のお宅では、屋根の形状に合わせて大棟部の長さを少し短くし、見た目も美しく真っ直ぐになるように加工しました。

しかし、このように加工すると、大棟部の「尻側(おしりがわ)」、つまり端の部分に瓦の段差による隙間ができてしまいます。

この隙間をそのままにしておくと、そこから雨水が浸入してしまう恐れがあるため、特別な対策が必要です。

そこで私たちは、この隙間から雨水が入らないように、特別に加工した金属製の板金(ばんきん)をその隙間にピッタリと取り付けました。

この板金は、雨水が流れ込むのを物理的にブロックする役割を果たします。

さらに、その板金の横側からコーキングボンドという防水性の高い充填材を丁寧に塗布し、わずかな隙間も残さず完全に埋めていきます。

このような二重の防水対策を施すことで、雨水が簡単に侵入することはなくなります。

細部にまでこだわり、見えない部分にもしっかりと手を加えることが、長く安心して住める家を守る秘訣です。

雨漏り修理完了!もう一方の谷板金交換へ、そして屋根全体の最終清掃

さて、棟瓦の積み上げが終わり、この場所での作業が完了すると、次に私たちは屋根の上に上げていた作業道具や電動工具を、もう一か所ある谷板金(たにばんきん)の作業箇所へと移動させます。

この谷板金も雨漏りの原因となっており、交換が必要です。

今回の現場ブログでご紹介してきた、八谷部(はちたにぶ)と呼ばれる複雑な形状の谷部分での一連の作業は、これで完了となります。

劣化した谷板金やルーフィング(防水シート)の撤去から始まり、新しいルーフィングと谷板金の設置、そして周辺の瓦の復旧、さらには大棟部の棟瓦の積み上げまで、全ての工程を丁寧に行ってきました。

最終段階として、この八谷部で作業を行った範囲をブロワー(強力な送風機)を使って徹底的に清掃しました。

屋根に残った小さなゴミや土埃を吹き飛ばし、綺麗にすることで、工事の完了を意味します。

これで、お客様を悩ませていたこちらの谷板金の交換作業は無事に終了です。

私たちヤマムラ建装株式会社は、お客様に安心して長く快適にお住まいいただけるよう、目に見える部分はもちろん、見えない部分の防水対策や清掃まで、全ての工程に責任を持って取り組んでいます。

名古屋市や名古屋市近郊で屋根のことで気になることがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談くださいね。

FAQ(よくある質問)

Q1. 「棟瓦(むねがわら)」とはどこの部分ですか?

A. 屋根の面と面が交わる一番高い部分(大棟)や、斜めに下りている部分(隅棟)に積まれている瓦のことです。

屋根の頂点を覆うことで雨水の侵入を防ぎ、建物の美観を整える重要な役割があります。

Q2. 築40年以上の屋根で雨漏りしやすいのはなぜですか?

A. 瓦自体は丈夫でも、その下の土が痩せたり、漆喰が劣化して剥がれたりすることで、棟瓦の角度が変わり、内部に雨水が入りやすくなるからです。

見た目に異常がなくても、内部で雨漏りが進行しているケースが多くあります。

Q2. なぜ「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」を使うのですか?

A. 従来の屋根土や漆喰に比べ、防水性と接着力が非常に高いためです。

瓦を強力に固定できるので、地震や強風によるズレや崩れを防ぎ、メンテナンスの頻度を減らすことができます。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓