豊明市【谷樋交換修理】雨漏り修理なら必見!谷板金とルーフィング設置で屋根を二重に防水!瓦の固定や雨水の流れを管理

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

豊明市での雨漏り修理|谷板金とルーフィングで二重防水!瓦の復旧まで徹底解説

名古屋市、そして名古屋市近郊にお住まいの皆さん、こんにちは!

豊明市で進めていた「大雨のたびに雨漏りするお宅」の修理作業がいよいよ大詰めです。

前回、穴の開いたルーフィングと錆びた谷板金を撤去しましたが、今回はそこへ新しい防水層を作っていく工程をご紹介します。

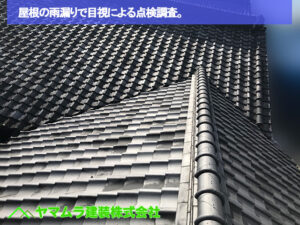

屋根の谷部分は雨水が集中する場所。だからこそ、ルーフィングの「重ね貼り」や、谷板金の精密な設置、そして戻した瓦をどう固定するかという「見えない工夫」が非常に重要になります。

私たちが現場でどのように雨水と向き合い、安心できる屋根に仕上げていくのか、その詳細をご覧ください。

名古屋市近郊で雨漏り修理!谷板金交換工事で屋根を二重に防水する全工程

名古屋市、そして名古屋市近郊にお住まいの皆さん、こんにちは!

私たちは豊明市で、大雨のたびに雨漏りにお悩みだったお客様宅の屋根修理を進めています。

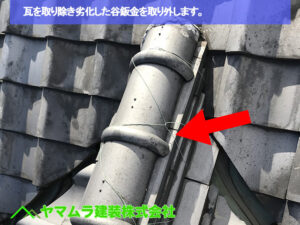

これまでのブログでは、劣化した谷板金(たにばんきん)を交換するため、その上に重なる瓦や屋根土を丁寧に取り除き、ついに傷んだ谷板金本体を撤去する様子をお伝えしてきました。

劣化した谷板金の下から、さらに摩耗して穴が開いたルーフィング(防水シート)が見つかったことには、私たちも改めて屋根の点検の重要性を痛感しましたね。

さて、今回の現場ブログでは、これまでの撤去作業で綺麗になった屋根の谷部分に、いよいよ新しい防水層と谷板金を設置していく様子をご紹介します。

まず、屋根の野地板(のじいた)と呼ばれる下地材の上に、新しいルーフィングをしっかりと敷き詰めていきます。

ルーフィングは、万が一屋根材の下に雨水が浸入しても、建物内部への水の浸入を防ぐ大切な防水シートです。

隙間なく丁寧に貼り付け、水の流れを考慮して重ね合わせる「重ね貼り」をすることで、より高い防水性能を発揮させます。

ルーフィングの設置が終わったら、その上から新しい谷板金を取り付けていきます。

谷板金は、屋根の谷部分に流れ込む雨水を効率的に集めて、軒樋(のきどい)へと導く役割を担っています。

適切な勾配(傾斜)をつけ、継ぎ目にも工夫を凝らすことで、スムーズな排水と雨水の浸入防止を図ります。

お客様に安心して快適にお過ごしいただくため、見えない部分の防水対策から、雨水を適切に流すための谷板金設置まで、一つひとつの工程を確実に行っています。

名古屋市や名古屋市近郊で屋根のことでご心配なことがあれば、どんな小さなことでも構いませんので、私たちにご相談くださいね。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

目次

雨漏りの最終防衛線!ルーフィングの重ね貼りで防水性能を強化

☞

これまでの現場ブログでは、豊明市のお客様宅で雨漏りの原因となっていた谷板金(たにばんきん)の交換作業の様子をお伝えしてきました。

劣化した谷板金を取り除いた際、その下から出てきたのは、長年の雨風で穴だらけになり、すっかり経年劣化したルーフィング(防水シート)でしたね。

屋根材の下で雨水の浸入を食い止める最後の砦であるルーフィングが傷んでいると、雨漏りのリスクは格段に高まります。

そこで今回は、その劣化したルーフィングの上に、さらに新しいルーフィングを重ねて貼っていく作業をご紹介します。

既存のルーフィングをすべて剥がしてしまうことも可能ですが、今回は残っている既存のルーフィングも利用し、より強固な防水層を形成するために重ね貼りを選択しました。

新しいルーフィングは、この後に設置する新しい谷板金よりも、ひと回り大きなサイズで敷き詰めていきます。

これは、谷板金の端から万が一雨水が侵入してしまっても、その下のルーフィングが確実に水を受け止め、屋根内部への浸入を防ぐための大切な工夫です。

ルーフィングを隙間なく丁寧に、そして適切な重ね合わせ(オーバーラッピング)をしながら施工することで、二重の防水効果を発揮させ、お客様に長く安心して暮らしていただける屋根へと生まれ変わらせます。

屋根の頂点から軒先へ!ルーフィングの正しい敷き方と水の流れ

☞

八谷部(はちたにぶ)のもう一方の谷部にも、同様に劣化したルーフィングの上から新しいルーフィングを重ねて貼っていきます。

お客様に長く安心して暮らしていただくためには、徹底した防水対策が不可欠です。

ルーフィングの施工は、屋根の最も高い場所である頂点部分(大棟:おおむね)から、雨水が流れる方向である屋根の先端、つまり軒先部(のきさきぶ)に向かって、水が自然に流れるように垂らして敷いていきます。

これは、もし屋根材の下に雨水が浸入しても、ルーフィングの上を滑るように軒先へと流れ、外部に排出される仕組みを作るためです。

特に、屋根の頂点部分にあたる大棟部では、後で加工しやすいように少し長めにルーフィングを敷いておきます。

こうすることで、より確実に水の浸入を防ぐとともに、次の工程での作業性を高めることができます。

新しい谷板金と水密材・先端材の設置で完璧な排水ルートを確保

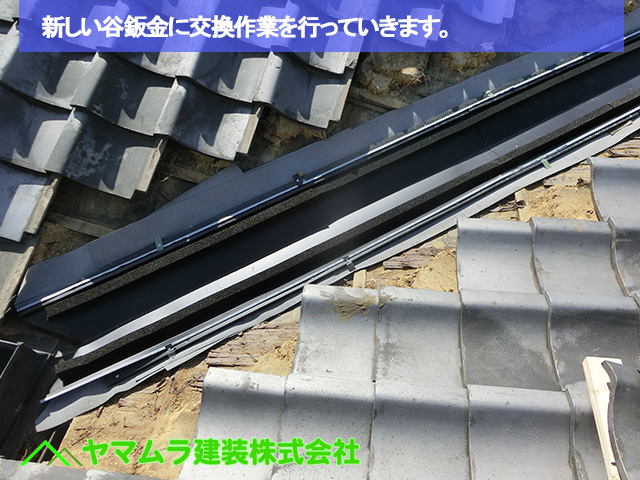

その新しく敷き詰めたルーフィングの上に、いよいよ新しい谷板金(たにばんきん)を取り付けていきます。

谷板金は、屋根に降った雨水を効率よく集め、軒樋(のきどい)へと流すための大切な部材です。

これを丁寧に設置することで、雨水がスムーズに流れ、屋根の内部への浸入を防ぎます。

谷板金を取り付けた後は、さらなる防水対策として*水密材(すいみつざい)を貼っていきます。

水密材とは、雨水が谷板金の側面から溢れてしまうのを防ぐための、防水性の高いシートや部材のことです。

このひと手間を加えることで、たとえ大量の雨が降っても、雨水が谷板金から横にはみ出さず、確実に谷の中を流れるように対策を講じます。

さらに、八谷部のもう一方の谷部にも、同様に新しい谷板金を取り付けていきます。

こちらの谷板金の先端部分には、専用の先端材(せんたんざい)を取り付けます。

この先端材は、谷板金から流れてきた雨水が、屋根の軒先から適切に排出されるように水の流れを誘導する役割があります。

これを取り付けることで、雨水が屋根の裏側に入り込むことなく、スムーズに軒樋へと流れ落ちてくれるのです。

職人技が光る!複雑な八谷部頂点の谷板金加工

注意が必要な作業、屋根の八谷部(はちたにぶ)の頂点部分における谷板金の加工について詳しくお伝えします。

八谷部とは、屋根の面が複雑に交わり、複数の谷が集まる箇所のこと。

ここには右側と左側からそれぞれ登ってきた谷板金が、屋根の最も高い部分である大棟部(おおむねぶ)で合流しています。

この合流点では、谷板金同士を正確に切断し、雨水が絶対に浸入しないよう細心の注意を払って加工する必要があります。

なぜなら、この屋根の頂点部分は、雨水が集中しやすく、非常に雨漏りの原因になりやすい「弱点」とも言える箇所だからです。

私たちは、熟練の職人技で谷板金を精密に加工し、隙間なく完璧に収まるように調整します。

見た目の美しさだけでなく、機能性、特に防水性を最大限に高めるための重要な工程です。

この部分の施工が甘いと、せっかく他の部分を直しても、ここから雨水が侵入し、再び雨漏りを引き起こしてしまう可能性があります。

屋根の顔「冠瓦」の固定準備!耐久性を高める見えない工夫

新しい谷板金の設置が完了したら、次に、以前取り外しておいた瓦を元の位置に戻していく作業に入ります。

その中でも、特に重要なのが冠瓦(かんむりがわら)を取り付ける場所の下準備です。

冠瓦とは、屋根の頂点や棟(むね)と呼ばれる部分に取り付けられる、かまぼこ型や丸い形をした瓦のことを指します。

雨風から屋根を守るだけでなく、屋根全体の見た目にも大きく影響する大切な瓦です。

この冠瓦をしっかりと固定するために、瓦を付け直す前に、まずは固定用の針金線などを出して準備しておきます。

瓦はただ置くだけでは強風や地震でずれたり、飛んだりする危険があります。

そのため、この針金線を使って、下の木材や他の瓦としっかりと結びつけ、強力に固定するのです。

この地味に見える作業こそが、瓦屋根の耐久性を高め、お客様の安心を守るために不可欠な工程となります。

瓦の固定は南蛮漆喰と隠し板金線で!強風・地震に強い屋根へ

いよいよ取り外していた瓦を元の場所に戻していく作業、特にその固定方法について詳しくお話しします。

作業の初めに谷板金に干渉していたために取り外した瓦を、新しい南蛮漆喰(なんばんしっくい)を使って付け直していきます。

南蛮漆喰は、セメントと漆喰を混ぜ合わせた材料で、瓦の高さの微調整をするだけでなく、瓦同士をしっかりと接着させる役割も果たします。

これを使うことで、瓦がずれるのを防ぎ、屋根全体の一体感を高めます。

さらに、瓦をより強固に固定するため、場所によっては隠しで板金線(ばんきんせん)で縛るという工夫も凝らします。

これは、瓦の目立たない部分に専用の針金を通し、屋根の下地材などに結びつけて固定する方法です。

こうすることで、外からは見えずに瓦がしっかりと固定され、強風で瓦が飛んだり、地震でずれたりするのを防ぎます。

また、場所によってはビス(ねじ)を打ち込んで固定することもあります。

雨漏り再発防止へ!瓦の復旧から大棟の積み上げまで徹底した安心施工

一枚ずつ丁寧に、瓦を元の場所へと戻していきます。

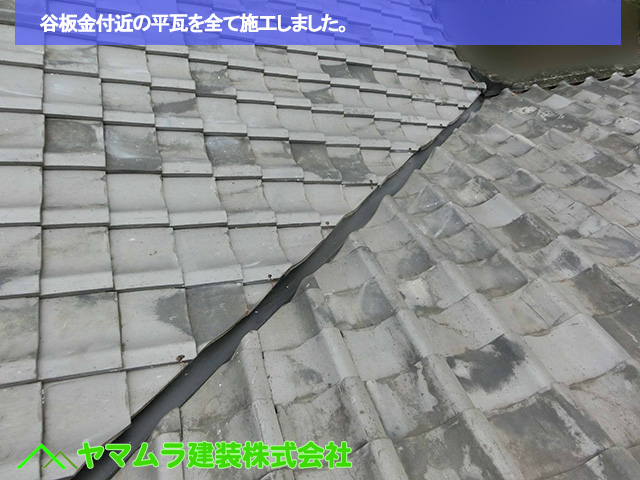

作業の始めに棟瓦(屋根のてっぺんにある瓦)や谷板金周辺の瓦を取り外しましたが、今度はその時とは逆の順序で、まずは谷板金周辺の瓦から付け直していきます。

これは、水の流れを考慮し、屋根の構造を再構築する上で非常に重要な工程です。

谷部分の瓦がしっかりと固定され、隙間なく収まることで、雨水が再び浸入するのを防ぎます。

谷板金周辺の瓦の設置が終わったら、その後はいよいよ屋根の頂点部分である大棟部(おおむねぶ)の棟瓦などを積み上げていくことになります。

棟瓦は屋根の「顔」とも言える部分で、見た目の美しさだけでなく、屋根全体の防水性・耐久性を高める上でも重要な役割を担っています。

このように、私たちヤマムラ建装株式会社は、屋根の内部の見えない部分から、外部の見える部分まで、一つひとつの工程にこだわりを持って丁寧な作業を心がけています。

名古屋市や名古屋市近郊で屋根のことでお困りでしたら、どんな小さなことでも、ぜひお気軽にご相談くださいね。

FAQ(よくある質問)

Q3. 八谷部(はちたにぶ)の加工が難しい理由は?

A. 八谷部は複数の屋根面と谷板金が集まる頂点部分であり、形状が非常に複雑だからです。

ここで板金の合わせ目に隙間ができると雨漏り直結するため、現場でミリ単位の調整を行いながら、雨が入らない形に加工する熟練の技術が必要です。

Q4. 瓦を固定する「隠し板金線」とは?

A. 瓦同士や下地とを結びつけるためのステンレス製の針金などのことです。

外からは見えないように施工することで美観を損なわず、地震や強風でも瓦がズレたり飛んだりしないよう、強力に固定します。

Q5. 南蛮漆喰(なんばんしっくい)の特徴は?

A. 従来の漆喰にシリコンや防水剤などが配合された、強度と防水性に優れた材料です。

瓦の土台として使うことで、雨に強く、崩れにくい屋根を作ることができます。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓