名古屋市中区【外壁塗装】 外壁塗装をご検討なら必見!破風板・軒天・鼻隠し塗装で家を長持ちさせる秘訣

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

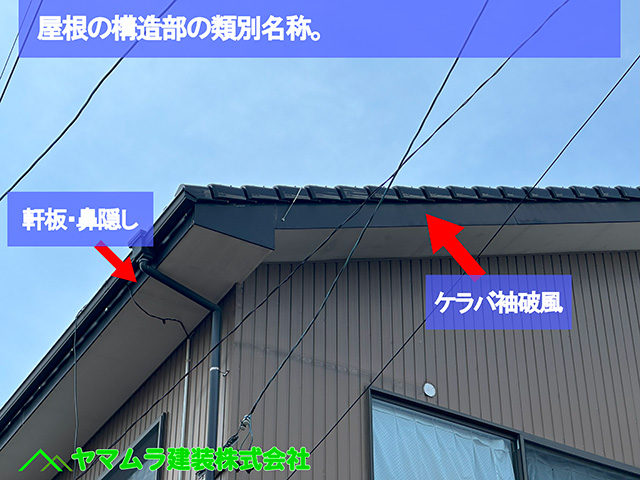

塗装の塗り替え工事にて屋根周りの重要パーツを徹底解説

名古屋市中区で外壁塗装をご依頼いただいたお客様の現場ブログ、今回も続きをお届けします。

前回は、雨水を受け止める大切な役割を持つ雨樋の塗装についてご紹介しましたね。

今回は、建物の耐久性と美観を支える、屋根の端の部分にある「破風板(はふいた)」と、軒先の「軒天(のきてん)」「鼻隠し(はなかくし)」という部分の塗装について詳しく見ていきましょう。

まずは「破風板」から。

これは、屋根の妻側(建物の側面で、屋根の傾斜が切れている部分)の先端にある板のことです。

「風を破る」と書くように、屋根の内部に強風が吹き込むのを防ぎ、雨水の侵入を防ぐ大切な役割があります。

次に「軒天」と「鼻隠し」です。

軒天は、屋根の軒先(建物の外壁から突き出ている部分)の裏側にある天井のような板を指します。

そして、鼻隠しは軒天の先端、ちょうど雨樋が取り付けられている部分の板のことです。

軒天は、屋根裏への延焼を防ぐ防火の役割や、外壁を雨水から守る役割、そして建物の外観を美しく見せる役割を担っています。

これらの部分は、屋根や外壁と同様に常に紫外線や雨風にさらされているため、時間とともに劣化が進みます。

色褪せたり、塗膜(塗料の膜)が剥がれて下地がむき出しになったりすると、建物の保護機能が低下し、見た目も損なわれてしまいます。

そのため、外壁塗装の際には、これらの部分も合わせて塗装することが非常に重要です。

丁寧に塗り替えることで、建物の耐久性を高め、全体的に引き締まった美しい外観を長持ちさせることができます。

名古屋市中区で外壁塗装をお考えなら、このような細かい部分の塗装までもしっかりと手掛ける私たちにお任せください。

見落としがちな場所のメンテナンスが、実は家の寿命を大きく左右することもあるのです。

ご不明な点があれば、いつでもお気軽にご相談くださいね。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『名古屋市中区【外壁塗装】屋根・外壁塗装と同時に雨樋も塗装するべき理由とは?長持ちの秘訣と火災保険の注意点』

こちらの塗装工事の一番初めの現場ブログはこちらから↓↓↓

『名古屋市中区【外壁塗装】悪質訪問業者にお困りの方へ!屋根・外壁塗装はまとめてお得?失敗しないリフォーム術を公開』

目次

「破風板」って何?屋根の端を守る大切な役割と塗装の必要性

今回、私たちが外壁塗装を行っている建物は、日本の住宅でよく見られる「切妻屋根(きりづまやね)」という形状をしています。

これは、本を伏せたようなV字型で、屋根のてっぺんから二方向に傾斜しているシンプルな形の屋根です。

この切妻屋根の端、特に壁が突き出ている部分を「ケラバ袖部(けらばそでぶ)」と呼びます。

そして、そのケラバ袖部の先端に取り付けられている板が「破風板(はふいた)」です。

破風板は、屋根の内部に強風が吹き込むのを防いだり、雨水が建物内部に侵入するのを防いだりする、非常に重要な役割を担っています。

「風を破る板」と書くことからも、その役割の大きさがうかがえますね。

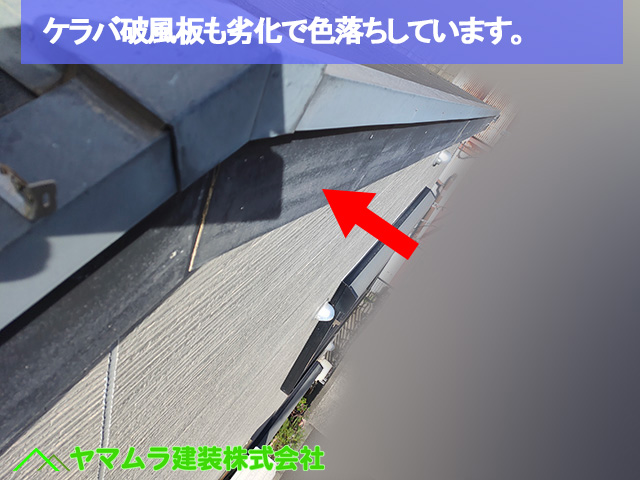

しかし、この破風板もまた、屋根や外壁と同様に、常に直射日光や風雨にさらされている部分です。

そのため、時間とともに塗膜が劣化し、色剥げが起こりやすい箇所の一つでもあります。

塗装が剥がれて下地が露出してしまうと、そこから雨水が染み込み、腐食や劣化を早めてしまう可能性があります。

だからこそ、外壁塗装を行う際には、このケラバ袖部の破風板も合わせてしっかりと塗装で塗り替えることが不可欠です。

見た目の美しさを保つだけでなく、建物を長期間にわたって雨風から守るためには、このような細部のメンテナンスも決して怠ることはできません。

破風板・軒天・鼻隠しの施工方法と最適なメンテナンス時期

屋根の重要な端部分、「軒先部(のきさきぶ)」にある軒天と鼻隠し、そして「ケラバ袖部(けらばそでぶ)」の破風板(はふいた)の塗装について掘り下げていきます。

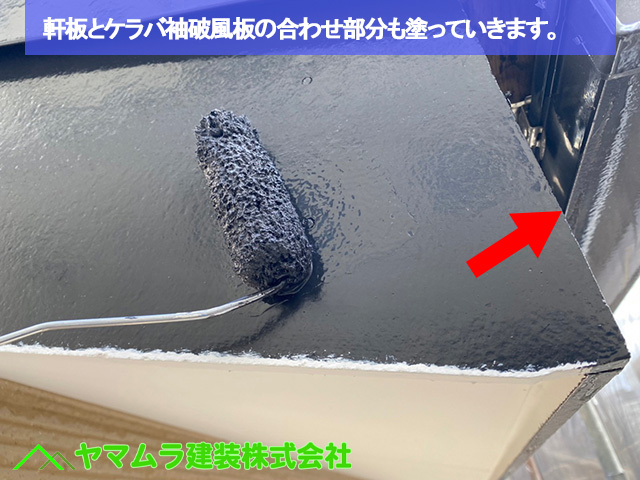

私たちは、軒先の軒天(のきてん)や鼻隠し(はなかくし)と、ケラバ袖部の破風板の境目部分も、均一な仕上がりになるよう丁寧に塗装を進めます。

特に、破風板は常に雨風にさらされる場所なので、色剥げなどの経年劣化が比較的早く現れやすい箇所です。

そのため、軒天との接続部分も同色の塗料でムラなく仕上げることで、建物の統一感を保ち、美観を長持ちさせます。

さて、この破風板の施工方法には、新築時の状況によって様々な種類があります。

これが劣化の進み具合に影響することもあります。

主な施工方法としては、大きく分けて以下の4つが挙げられます。

- 板金(ばんきん)巻き工法:破風板全体を板金で覆う方法です。

- ケイカル板(けいかるばん)施工:破風板の上にケイカル板(不燃性のボード)を張る方法です。

- 直接塗装工法:破風板に直接塗料を塗る方法です。

- モルタル塗り工法:モルタル(セメントと砂を混ぜた材料)で破風板を塗る方法です。

その他にも特注の施工はありますが、平屋から3階建て程度の低層住宅では、これら4つの工法が一般的です。

それぞれの工法にはメリットとデメリットがありますが、どんなに頑丈な材料を使っても、残念ながら永遠に持つものはありません。

そのため、私たちとしては、10年から20年ごとを目安に、塗装による塗り替えや、状態によっては破風板自体の交換作業などを行うことをお勧めしています。

軒天・鼻隠し塗装の役割と、プロが細部にこだわる理由

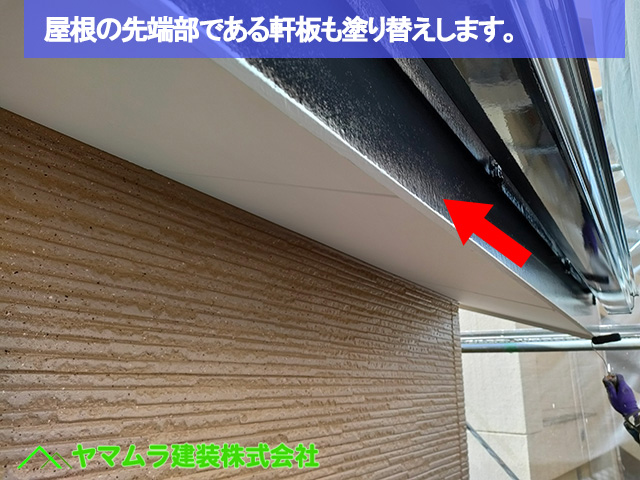

軒先部には、「軒天(のきてん)」と「鼻隠し(はなかくし)」という大切な部分があります。

軒天は屋根が外壁から突き出している部分の裏側にある板で、建物の顔とも言える場所です。

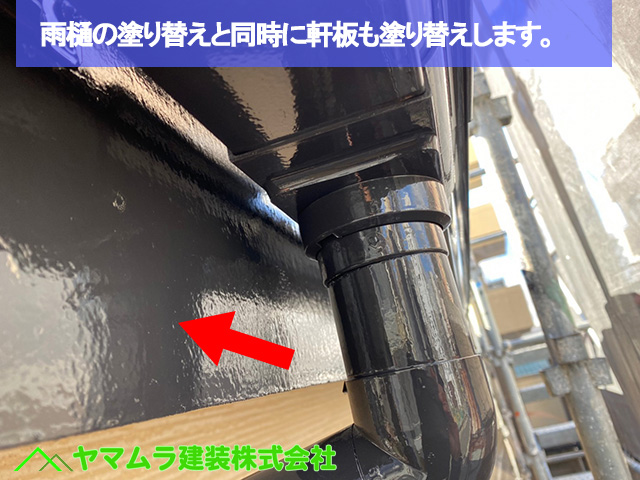

そして、鼻隠しは、その軒天の先端、ちょうど雨樋が取り付けられている板のことです。

これらの部分は、建物の外観を美しく見せるだけでなく、屋根裏への延焼を防ぐ防火の役割や、外壁を雨水から守る重要な役割も担っています。

この軒天や鼻隠しも、紫外線や雨風に常にさらされているため、経年とともに色褪せたり、塗膜が劣化したりします。

そのため、外壁塗装の際には、これらの部分も丁寧に塗り替えることが、建物の美観と耐久性を維持するために非常に重要ですし、プロとしては欠かせない工程です。

特に、この軒天・鼻隠し部分は、雨樋の集水器(屋根から流れてきた雨水を集める部分)や竪樋(たてどい)(集水器から地上へ雨水を流す縦のパイプ)、そして雨樋を支える「樋吊り(といづり)」と呼ばれる金具が多数取り付けられています。

これらの部材が複雑に絡み合っているため、塗装する際には、塗料が余計な部分に付着しないよう、細心の注意を払いながら作業を進める必要があります。

破風板と軒天・鼻隠し、呼び方の違いと工事の見積もりを理解するポイント

「破風板(はふいた)」と「軒天(のきてん)・鼻隠し(はなかくし)」という言葉。

これらは、どちらも建物の屋根の端にある大切な部分の名称です。

簡単に言うと、屋根の側面、つまり壁が突き出ている「ケラバ袖部(けらばそでぶ)」に、斜めに上がっている板を破風板と呼びます。

一方、屋根が外壁から突き出している先端部分、「軒先部(のきさきぶ)」に取り付けられている板材が、軒天(屋根の裏側)と、その軒天の先端にある鼻隠しです。

しかし、最近では、使われる材料が共通していることもあり、「軒天・鼻隠し」の部分をまとめて「破風板」と呼ぶ工事業者さんも増えています。

どちらの呼び方が「正しい」というよりも、実際に工事を行う業者さんによって、お見積もり項目で「破風板」と統一している場合もあれば、「軒天・鼻隠し」と分けて記載している場合もあるのが実情です。

お客様がお見積もりをご覧になる際に、「これは何だろう?」「この項目はどこの部分のことだろう?」と疑問に感じたら、遠慮なく担当者に尋ねてください。

私たち業者も、お客様になるべく分かりやすい言葉や表現を使おうと日々努力しています。

しかし、長年この業界に携わっていると、つい「業界用語」や専門的な名称を使ってしまうこともあるんです。

大切なのは、お客様が工事内容をしっかり理解し、納得して進めていただくことです。

もしお見積もりや説明の中で分からない言葉が出てきたら、どんな小さなことでも構いませんので、どうぞお気軽にご質問ください。

お客様の疑問を解消し、安心して工事をお任せいただけるよう、誠心誠意ご説明させていただきます。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『名古屋市中区【外壁塗装】住宅を長持ちさせる!軒天塗装の重要性とプロが教える塗装のコツ!破風板 鼻隠し シーラー』

ヤマムラ建装 株式会社では