名古屋市中川区【塀瓦修復修理】塀の冠瓦修理着工!落下を防ぐ大切な下準備・針金線の交換!セメント 鉄筋 釘穴

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

名古屋市中川区で塀の冠瓦修理着工!見えない部分にこだわる理由

名古屋市および名古屋市近郊にお住まいの皆さん、こんにちは!

以前からブログでお伝えしてきた、名古屋市中川区のお客様宅の冠瓦落下事故。

庭のお掃除中に誤って塀の上の瓦を破損してしまい、その後の現地調査で落下原因を探ってきました。

先日、お客様の元へ修理のお見積もりをお渡しに行ったところ、内容がご想定内の価格だったようで、その場でご依頼をいただきました!

お客様にご納得いただけて、私たちも大変嬉しく思います。

さて、今回のブログでは、いよいよ新しい冠瓦を取り付けていく作業の様子をご紹介します。

その第一段階として、塀の上に腐食して露出していた古い針金線(はりがねせん)を、新しいものへと交換する準備作業から取り掛かりました。

この針金線は、瓦を塀にしっかり固定するための重要な部材です。

前回の調査で判明した通り、長年の風雨に晒されたことで、この針金線が錆びて腐食し、強度が失われていました。

劣化した針金線をそのままにして新しい瓦を取り付けても、またすぐに同じようなトラブルが起こってしまう可能性があります。

そのため、瓦を安全に固定するためには、まずこの古い針金線を全て取り除き、耐久性の高い新しい針金線へと交換することが不可欠なんです。

この準備作業こそが、後の瓦の安定性を左右する大切な工程。

名古屋市やその近郊で、ご自宅の塀や屋根の瓦、その他気になる箇所がございましたら、ぜひ私たち専門家にご相談ください。

目に見える部分だけでなく、その下にある大切な下地の状態までしっかり確認し、長く安心してお住まいいただけるよう丁寧な施工をお約束します。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『名古屋市中川区【塀瓦修復修理】塀の冠瓦が落ちた本当の原因を徹底解明!現地調査で見えた意外な真実とは?』

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『名古屋市中川区【塀瓦修復修理】塀の冠瓦が破損!経年劣化による瓦の落下から大切な住まいを守る修理の重要性』

目次

瓦を安全に固定するために!古い針金線の交換作業

前回は新しい針金線への交換作業を始めることをお伝えしましたが、今回はその具体的な作業内容についてご紹介しますね。

冠瓦を固定していた既存の針金線は、長年の雨風に晒され、経年劣化で腐食し、今にも切れそうな状態でした。

特に塀のL字コーナー部分を中心に、数枚の冠瓦の下でこの劣化した針金線が見つかりました。

このままでは新しい瓦を取り付けても、すぐに問題が発生する可能性があります。

そこで、これらの腐食した針金線を、丈夫で長持ちする新しい「被膜(ひまく)付き針金線」に交換するため、まずは対象となる冠瓦を一枚ずつ慎重に取り外していきます。

被膜付き針金線とは、針金がビニールなどの保護材で覆われているもので、雨水やセメントの成分から針金本体を守り、腐食を防ぐ効果があります。

取り外した冠瓦は、作業中に落下して破損したり、周囲の物に当たったりしないよう、作業場所から少し離れた安全な場所に丁寧に確保します。

これは、お客様の大切な瓦を傷つけないための重要な工程です。

このように、瓦の修理は単に新しいものを取り付けるだけでなく、その下にある見えない部分の劣化をしっかり取り除き、適切な下準備を行うことが非常に大切です。

劣化したセメントを徹底除去!基礎からしっかり整える

劣化したセメントの除去作業について詳しくお話しします。

新しい針金線に取り替えるために、まずはこれまで冠瓦の高さ調整と接着を担っていた古いセメントコンクリートを取り除き、きれいに掃除していく作業が必要です。

前回の調査で分かった通り、このセメントコンクリートは品質が悪く、ボソボソとした状態でした。

劣化したセメントをそのままにして新しい瓦を取り付けても、しっかりと固定されず、また同じような問題が起きてしまう可能性があるんです。

セメントを取り除く作業は、非常に繊細な手作業です。

ハンマーなどを使って古いセメントコンクリートを叩き割っていくのですが、その際に周囲の健全な部分や塀本体を傷つけないよう、細心の注意を払って慎重に進めます。

必要な部分だけを正確に取り剥がしていくには、職人の経験と技術が求められます。

取り除いたセメントの破片は、その都度、土嚢袋(どのうぶくろ)に詰めていきます。

これは、現場をきれいに保ち、作業効率を上げるだけでなく、近隣へのご迷惑を最小限に抑えるための大切な工程です。

このように、瓦の修理は、ただ新しい瓦を置くだけではありません。

古い建材の状態を正確に判断し、必要な部分を丁寧に除去し、新しいものが最大限の性能を発揮できるよう、基礎からしっかりと整えることが非常に重要なんです。

塀の内部構造と瓦を固定する「鉄筋」の役割

塀の上に瓦などを施工する際、私たちは必ず塀の内部に鉄筋(てっきん)と呼ばれる鉄の棒を設置します。

この鉄筋は、建物の基礎や柱に使われるものと同じように、塀全体の強度を高める役割を担っています。

これにより、塀が地震や強風など外部からの力に対して、より丈夫になるのです。

そして、この内部に設置した鉄筋に、瓦を固定するための針金線(はりがねせん)をしっかりと縛り付けます。

この針金線は、冠瓦の底面にある穴から外に出るように設置され、最終的に瓦と塀を緊結(きんけつ)、つまりしっかりと結びつけて固定する役割を果たします。

これによって、瓦が風で飛ばされたり、ズレたり、今回のように落下したりするのを防ぐことができるのです。

以前のブログでご紹介したお客様の事例では、この針金線が経年劣化で腐食し、切れてしまっていました。

しかし、現代の施工では、より耐久性の高い被膜付きの針金線を使用し、さらにその取り付け方にも工夫を凝らすことで、長期間にわたる安全性を確保しています。

新しい針金線の設置:プロの技「遊び」を持たせる理由

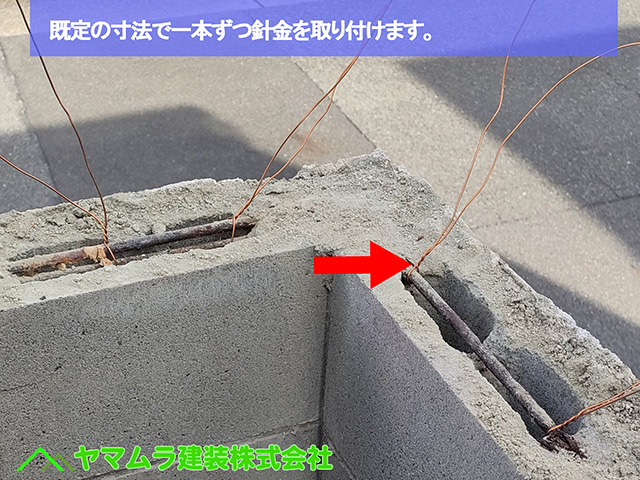

古い腐食した針金線を取り除いた後、いよいよ新しい針金線を塀に設置されている鉄筋(てっきん:塀の強度を高めるための鉄の棒)に縛り付けていきます。

今回使用するのは、雨水やセメントの成分から保護するための被膜(ひまく)が付いた、腐食しにくい丈夫な針金線です。

これを均等な間隔で、しっかりと伸ばしながら取り付けていきます。

ここで重要なのが、針金線を鉄筋に縛り付ける際の「力加減」です。

ついつい思いっきりきつく縛り付けてしまいがちですが、実はこれ、あまり良くありません。

なぜなら、その後に取り付ける冠瓦が、この針金線によってガチガチに固定されてしまい、わずかな動きもできなくなってしまうからです。

瓦は、気温の変化や地震などによって、ほんの少し伸縮したり、動いたりすることがあります。

もし針金線で雁字搦め(がんじがらめ)に縛ってしまうと、このわずかな動きを吸収できず、瓦自体に無理な力がかかって破損してしまう原因にもなりかねません。

そのため、新しい針金線は、鉄筋に縛り付ける際に、少し「遊び」を持たせて固定します。

つまり、瓦がほんの少しだけ動けるくらいの、ほどよい力加減で縛り付けるのがプロの技なんです。

このように、瓦一つを取り付けるにも、様々な工夫と配慮が凝らされています。

準備万端!いよいよ新しい冠瓦を設置する段階へ

古いセメントの除去と新しい針金線の設置が終わり、いよいよ瓦本体を取り付ける段階に入りました。

今回は、新しい冠瓦を塀に取り付けるための重要な工程をご紹介します。

冠瓦の頂点部分には、瓦を固定するための釘穴(くぎあな)が開いています。

この穴を使って、前回塀の内部の鉄筋に設置しておいた新しい針金線(はりがねせん)を、外へと引っ張り出しながら瓦を配置していきます。

瓦の釘穴から針金線を通し、それを引っ張りながら適切な位置に瓦を置いていく作業は、非常に繊細です。

瓦がずれないように、そして塀のラインに沿ってまっすぐに並ぶように、ミリ単位の調整が求められます。

この段階でしっかりと位置を決め、針金線が瓦を正確に支えるようにすることが、後の瓦の安定性や耐久性に大きく影響します。

次回からは、この前準備で通した新しい針金線を使って、冠瓦を本格的に固定していく様子を詳しくお伝えしていきます。

瓦を一つ一つ丁寧に固定し、塀全体が美しく、そして安全に仕上がっていく過程をぜひご覧ください。

名古屋市やその近郊で、ご自宅の塀や屋根の瓦についてお悩みでしたら、どうぞお気軽に私たち専門家にご相談ください。

長年の経験と培った技術で、皆さんの大切なお住まいをしっかりと守り、安心できる暮らしを提供できるよう努めてまいります。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『名古屋市中川区【塀瓦修復修理】塀の冠瓦修理が完了!プロの技で瓦を強力固定する最終工程と安心の仕上がり』

ヤマムラ建装 株式会社では