名古屋市中川区【塀瓦修復修理】塀の冠瓦が破損!経年劣化による瓦の落下から大切な住まいを守る修理の重要性

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

名古屋市中川区で塀の冠瓦破損!安心して暮らすための修理とは

名古屋市および名古屋市近郊にお住まいの皆様、こんにちは!

大切なご自宅の塀に、もし異常があったらどうしますか?

先日、名古屋市中川区のお客様から「塀に取り付けてある瓦が割れてしまった」というご相談をいただきました。

今回は、実際に起きた塀の瓦の破損事例をご紹介し、その原因と適切な対応について詳しくお伝えします。

先日、名古屋市中川区にお住まいのお客様から、ご自宅の敷地内にある塀の瓦が破損してしまったというご相談をいただきました。

お話を伺うと、塀の頂部に取り付けられていた「冠瓦(かんむりがわら)」という瓦が壊れてしまったとのことでした。

目次

塀の冠瓦とは?その役割と破損の原因

冠瓦とは、塀や門のてっぺんに設置される飾り瓦のことです。

見た目を美しくするだけでなく、塀の耐久性を高めるという大切な役割も果たしています。

今回破損してしまった原因は、瓦を固定していた針金が長年の使用で古くなり、腐食して切れてしまったことでした。

お庭のお掃除中に、お客様のお体に当たった拍子に瓦が落ちて割れてしまったそうです。

幸いお怪我はありませんでしたが、大切な瓦が破損し、お客様も大変驚かれたことと思います。

ご連絡いただいた後、お客様は破損した冠瓦を直接弊社までお持ちくださいました。

実際に拝見すると、長年の風雨にさらされたことで、瓦を固定していた針金が錆びつき、完全に切れてしまっている状態でした。

瓦本体にも、落下時の衝撃で複数のひび割れや欠けが見受けられました。

今回のブログでは、お客様がお持ちくださった破損した冠瓦がどのような状態だったのかをご報告させていただきます。

塀の瓦は、屋根の瓦と同じように、常に雨風にさらされているため、目に見えない部分で劣化が進んでいることがあります。

特に、瓦を固定している針金や接着剤が古くなると、瓦が落ちてしまう危険性が高まります。

通常、私たちは現地へお伺いして状況を確認させていただくのですが、お客様から「ちょうど時間ができたので、そちらに持っていきますよ」と温かいお申し出をいただき、ありがたくお受けしました。

弊社までお持ちいただいたのは、破損した冠瓦が2つ。

実は、それぞれ少し形が異なる瓦でした。

冠止め瓦の破損状況とその重要性

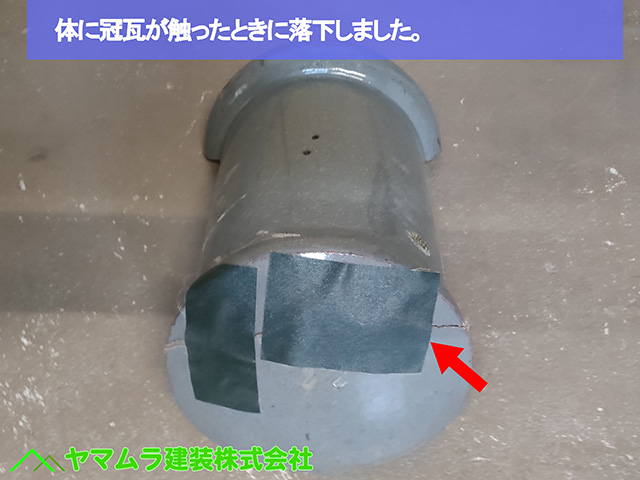

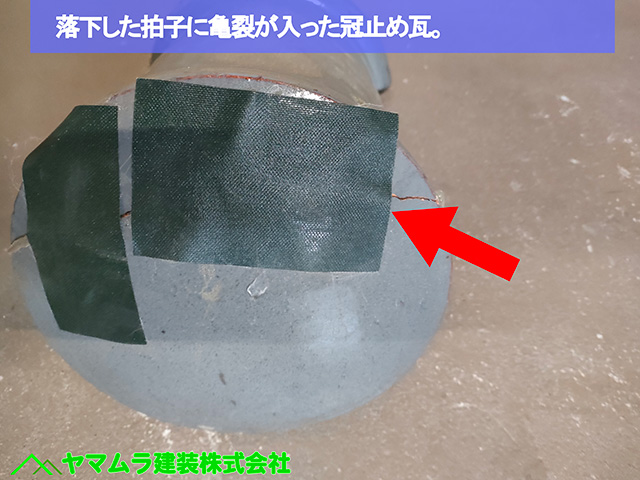

まず拝見したのは、「冠止め瓦(かんむりどめがわら)」と呼ばれる種類の瓦です。

これは、塀の上の冠瓦を設置する際に、端のスタート地点や終わりの地点に使う、いわば“飾り蓋”のような役割を果たす瓦です。

お客様のお話によると、落下した際の衝撃でひびが入ってしまったそうで、応急処置として粘着テープで補強されていました。

完全に割れてしまっているわけではありませんでしたが、このまま放置するとご自身の重みでさらに破損する恐れがあったため、ひとまずテープでこれ以上の被害を防いでいたとのことです。

お客様からお持ちいただいた冠止め瓦の頂点部分には、瓦を塀にしっかり固定するための釘穴が開いていました。

通常、この穴から針金を通して瓦と塀を「緊結(きんけつ)」、つまりしっかりと固定するのですが、お客様のお話によると、長年の使用によってその針金が腐食し、そこから切れてしまったとのことでした。

私たちもお客様から詳しく状況をお伺いしました。

瓦が落下するまでの経緯は、まさに経年劣化による固定部の弱さが招いた典型的なケースと言えます。

普段あまり目にしない場所にあるため、針金がどれほど傷んでいるか、なかなか気づきにくいものです。

しかし、雨風に常にさらされている屋外の環境では、金属製の針金は少しずつ錆びていき、やがて強度が失われてしまいます。

そして、ちょっとした衝撃や振動で、その脆くなった部分から切れてしまうのです。

今回の事例は、見た目には問題なさそうに見える部分でも、実は劣化が進んでいる可能性があることを示しています。

特に、屋根や塀の瓦のように高い場所に設置されているものは、落下してしまうと人身事故や物損事故につながる危険性も秘めています。

一般的な江戸冠瓦の破損とコーナー部の加工について

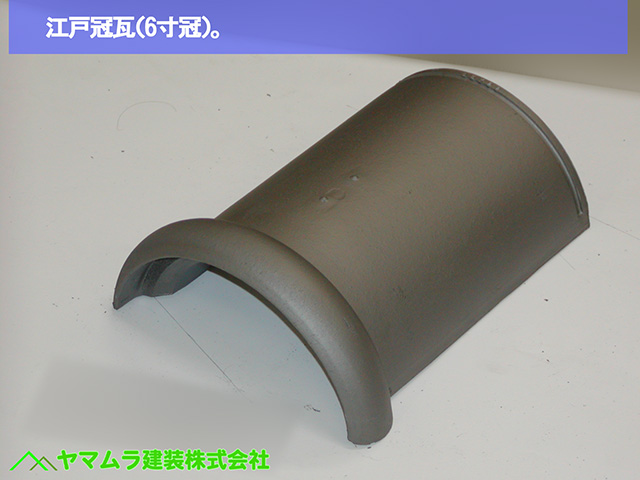

破損してしまったもう一つの冠瓦は、「江戸冠瓦(えどかんむりがわら)」と呼ばれる、瓦業界では非常に一般的な種類のものでした。

特に「6寸冠(ろくすんかんむり)」と呼ばれるサイズは、和風建築の屋根で「棟(むね)」、つまり屋根の頂上部分を積み上げる際に、一番上の段に使われることが多い瓦です。

その歴史あるデザインと実用性から、多くの住宅で採用されています。

お客様がお持ちくださった瓦は、写真のように斜めに切断されていました。

これは、塀がL字型に曲がるコーナー部分に取り付けるために、現場で加工された跡です。

瓦はもともと直線的なものですが、建物の形に合わせて一つ一つ手作業で切断し、ぴったりと隙間なく合わせながら設置していく、熟練の技が必要な作業なんです。

この加工された冠瓦も、残念ながら落下時の衝撃でひびが入り破損していました。

お客様が粘着テープで応急処置を施してくださっていましたが、やはりこのままでは安全とは言えません。

早急に新しい瓦に取り替える必要があります。

江戸冠瓦の構造と今後の修理について

落下した衝撃で、コーナー部分に使われていた斜めに加工された江戸冠瓦にもひびが入っていました。

お客様は、この瓦がこれ以上バラバラにならないようにと、ここにも粘着テープを貼って補強してくださっていました。

このような細やかなお心遣いは、本当に頭が下がります。

ここで、少し江戸冠瓦の構造についてご説明させてください。

通常、江戸冠瓦の頭部分には、前の瓦の差し込み部分を覆うための「帯部分」が付いています。

そして、瓦のお尻部分は、次の瓦に差し込まれるような形状になっています。

これにより、瓦同士がしっかりと連結され、雨水が内部に浸入するのを防ぎ、強風などによるズレや飛散を防ぐ構造になっているのです。

今回の破損した瓦も、まさにこの仕組みの中で使われていました。

お客様からは、この割れてしまった2本の瓦で塀の1列分を担っていたとのこと。

そこで、新しい瓦2本分の注文と、それにかかる修理費用のお見積もりを作成してほしいとご依頼いただきました。

もちろん、その場で快諾させていただきましたが、正確な費用を算出するためには、他にも必要な材料がないか、実際に塀の状況を拝見する必要があります。

後日改めてお客様のご自宅へお伺いし、詳細な調査を行ってから、正式なお見積もりをご提出させていただきます。

お客様との信頼関係を大切に:ご来社の経緯と当社の姿勢

実は最初のご連絡の際に、お客様が当社へ直接足を運んでくださった経緯がありました。

お客様は、インターネットで屋根修理会社を探されていたとのこと。

当社のホームページをご覧になり、「写真やブログ、施工事例がたくさんあって、しっかりしているように見えた」とおっしゃってくださいました。

大変嬉しいお言葉です。

しかし、お客様は「書くのは何とでもなると思って、実際に会社がちゃんとあるのかを確かめるために、破損した瓦を持って直接会社まで来てみた」と、正直な気持ちをお聞かせくださいました。

このお言葉は、私たちにとって非常に重く、同時に身が引き締まる思いでした。

インターネットが普及した現代では、手軽に情報収集ができる一方で、その情報の信頼性を見極める難しさも増しています。

お客様の「実際に確かめたい」というお気持ちは、まさに自然なことだと思います。

お客様がわざわざ足を運んでくださったおかげで、直接お話ができ、会社の雰囲気などを見ていただくことができました。

最終的には、「ここまで来てみて、心配することは何もないと納得できた」とのお言葉をいただき、安堵いたしました。

その後、修理のお見積もりをお待ちいただくことになり、お客様はご自宅へお帰りになりました。

今回の出来事は、私たちにとって、ホームページの情報だけでなく、お客様との直接の対話や信頼関係を築くことの重要性を改めて教えてくれました。

名古屋市やその近郊で、屋根や住宅リフォームに関するお悩みをお持ちの方で、もし不安な点があれば、どうぞお気軽にご来社ください。

もちろん、お電話やお問い合わせフォームからのお問い合わせも歓迎しております。

お客様の「安心」を第一に、誠実な対応を心がけてまいります。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『名古屋市中川区【塀瓦修復修理】塀の冠瓦が落ちた本当の原因を徹底解明!現地調査で見えた意外な真実とは?』

ヤマムラ建装 株式会社では