名古屋市港区【瓦葺き替え】美しさと耐久性を両立!伝統のいぶし瓦で屋根リフォームを成功させる秘訣!

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

名古屋の屋根リフォーム:伝統のいぶし瓦で住まいを彩る

名古屋市港区にて、日本の伝統美を象徴する「いぶし瓦」を使った屋根リフォームの初期工程をご紹介します。

屋根の先端部分「軒先」に設置する万十軒瓦や、屋根の端「ケラバ袖部」の袖瓦など、各部位に合わせた瓦の役割と、雨漏りを防ぐための職人のこだわりを解説。

軽量化された現代の施工方法で、美しさと耐震性を両立する屋根づくりの秘訣をお伝えします。

築年数を経た大切なお住まいに、新たな命を吹き込む屋根リフォーム。

前回の準備が整い、いよいよ新しい屋根瓦を取り付ける作業が始まりました!

今回使用するのは、日本の伝統的な美しさを誇るいぶし瓦(いぶしがわら)です。

この瓦は、落ち着いた銀色の輝きが特徴で、和風建築はもちろん、現代的な住宅にも調和し、住まいの品格を格段に高めてくれます。

もちろん、耐久性にも優れており、長く安心して暮らせる屋根に生まれ変わりますよ。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『名古屋市港区【瓦葺き替え】屋根の谷樋(たにどい)って何?屋根葺き替え工事で大切な防水対策を解説!板金 リフォーム』

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『名古屋市港区【瓦葺き替え】築年数が経過した建物の瓦などを雨漏り点検!天井のシミから判明した屋根・外壁の真実とは?』

目次

瓦屋根の「顔」となる部分の瓦とは?その種類と役割

軒先を守る「万十軒瓦」とケラバを彩る「袖瓦」

屋根リフォームで、まず最初に取り掛かるのが、屋根の「顔」とも言える重要な部分への瓦の取り付けです。

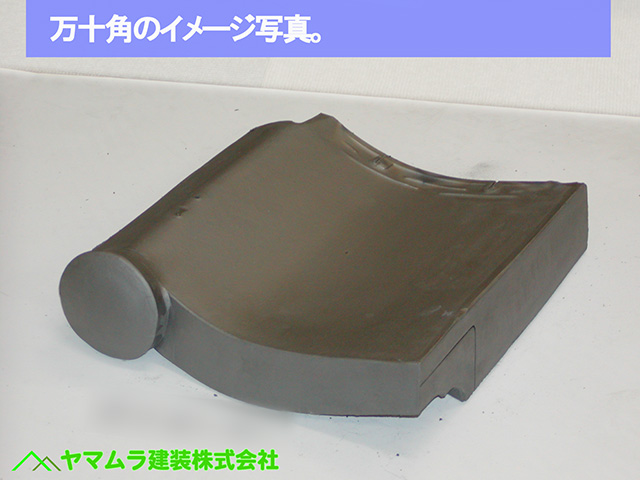

切妻屋根の先端部分、つまり「軒先(のきさき)」(屋根の軒の先端部分)には、「万十軒瓦(まんじゅうのきがわら)」を取り付けていきます。

この万十軒瓦は、軒先に集まる雨水をスムーズに誘導し、建物の基礎や外壁を水から守るという大切な役割を担っています。

同時に、屋根の端側である「ケラバ袖部(けらばそでぶ)」(屋根の妻側、山形になっている両端部分)には、「袖瓦(そでがわら)」をそれぞれ取り付けていきます。

ケラバとは、屋根の妻側(つまがわ)の端の部分を指し、袖瓦はそこから雨水が侵入するのを防ぎ、屋根全体を美しく見せる役割があります。

これらの瓦を丁寧に施工することで、機能性とデザイン性を兼ね備えた美しい屋根が完成するんです。

一見同じように見える屋根瓦も、実は場所ごとに少しずつ形が異なり、それぞれに大切な役割があるのをご存知でしょうか?

和風の屋根瓦は、単に雨風をしのぐだけでなく、建物の美しさを引き立てる重要な要素です。

そして、その美しさを保つために、瓦の種類を使い分ける必要があります。

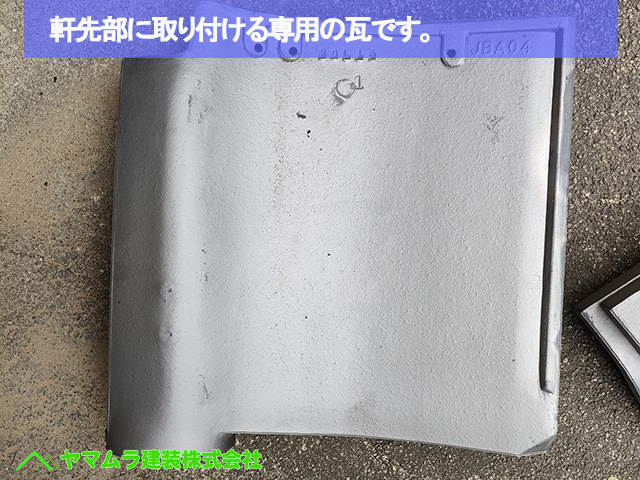

例えば、屋根の先端部分である「軒先(のきさき)」には、「万十軒瓦(まんじゅうのきがわら)」という、軒先専用の瓦を取り付けます。

この万十軒瓦は、軒先から流れる雨水をスムーズに誘導し、建物の基礎や外壁を水から守るという大切な役割を担っています。

一口に「軒先瓦(のきさきがわら)」と言っても、実は様々な形状があります。

住宅の造りやデザインに合わせて最適なものを選び、丁寧に施工することで、機能性と見た目の美しさを両立させることができるのです。

私たち職人は、それぞれの瓦が持つ役割を理解し、正しい場所に正しい瓦を配置することで、お客様の大切な家を長く守り、美しい外観を保つための屋根を創り上げています。

雨樋への誘導役!軒先瓦の「垂れ」の重要性

軒先瓦(のきさきがわら)は、屋根の一番低い部分、雨水が集まる軒先に取り付けられる瓦のことです。

この軒先瓦の正面部分をよく見ると、少し出っ張っている部分があるのにお気づきでしょうか?

これを私たちは「垂れ(たれ)」と呼んでいます。

この「垂れ」は、ただの飾りではありません。

軒先瓦の最も大切な役割の一つである、雨水をスムーズに「雨樋(あまどい)」に流すための重要な部分なんです。

この垂れがあることで、屋根から落ちてくる雨水がまっすぐ雨樋へと誘導され、建物に余計な水がかかるのを防いでくれます。

もしこの垂れがなかったり、破損していたりすると、雨水がうまく雨樋に流れず、軒下や外壁を濡らしてしまったり、最悪の場合は建物の基礎部分にまで影響を及ぼす可能性もあります。

ほとんどの軒先瓦には、この「垂れ」が付いているのが一般的です。

一見すると地味な部分かもしれませんが、屋根の機能性を保つ上で欠かせない大切な役割を担っています。

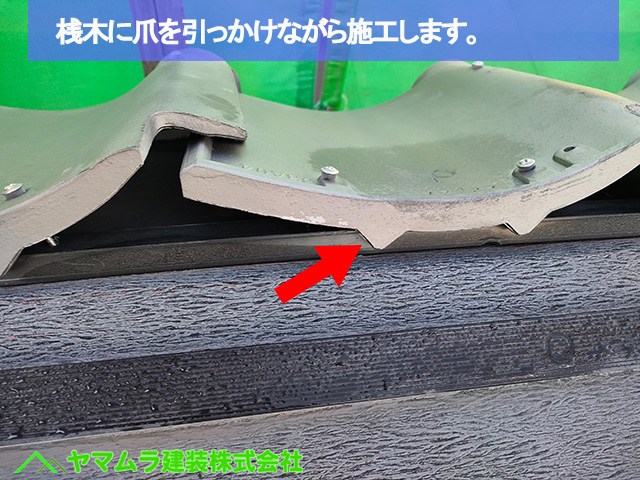

屋根瓦を一枚一枚見てみると、実はその上端に「爪(つめ)」と呼ばれる部分が付いているのをご存知でしょうか?

この小さな爪が、屋根工事において非常に重要な役割を担っています。

軒先瓦(のきさきがわら)をはじめ、ほとんどの屋根瓦にはこの爪が付いています。

これらの瓦を屋根に取り付ける際は、事前に設置しておいた「桟木(さんぎ)」にこの爪を引っ掛けるようにして、瓦を並べていきます。

桟木とは、瓦を固定するために屋根の下地に打ち付ける木材のことです。

昔ながらの瓦の施工方法では、瓦を固定するために「屋根土(やねつち)」と呼ばれる土を敷き詰めることがありました。

しかし、この屋根土はかなりの重量があり、建物全体に負担をかけてしまうというデメリットがありました。

現在主流となっている、この爪と桟木を使った施工方法なら、屋根土を使うことなく瓦をしっかりと固定できます。

これにより、屋根の重量を大幅に抑えることができ、屋根の軽量化を実現できるのです。

屋根が軽くなると、地震の際に建物にかかる負担も軽減され、より安全性の高い家になります。

軽量化された屋根は、耐震性を高めるだけでなく、建物の寿命を延ばすことにも繋がります。

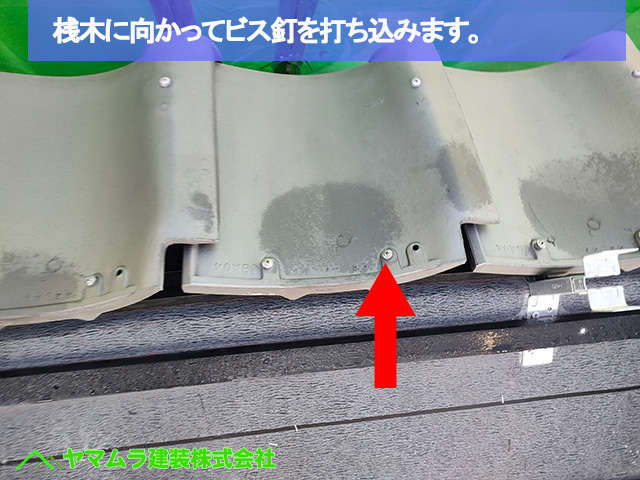

屋根の先端、つまり軒先には、雨水をスムーズに流すための軒先瓦(のきさきがわら)が取り付けられます。

この軒先瓦は、屋根の美観を保つだけでなく、雨水から家を守る大切な役割を担っています。

だからこそ、しっかりと固定することが非常に重要なんです。

私たちが軒先瓦を固定する際は、まず瓦の上端にある「釘穴(くぎあな)」から「ビス釘(ビスくぎ)」を打ち込み、瓦を仮止めしていきます。

しかし、これだけでは強風や地震などの際に瓦がずれたり、飛んだりするリスクが残ってしまいます。

そこで、当社ではさらなる対策として、軒先瓦の先端部分にも新たに釘穴をあけ、そこから長めの「パッキン付きビス釘(パッキンつきビスくぎ)」を打ち込んで、二重に固定するようにしています。

パッキン付きビス釘とは、防水のためのゴムなどが付いたビス釘のことで、釘穴からの雨水の侵入を防ぎながら、より強力に瓦を固定できます。

この二重の固定方法によって、軒先瓦は強固に屋根に結びつき、風雨にさらされても安心です。

軒先瓦の二重固定!台風にも負けない安心の施工

和風の切妻屋根(きりづまやね)には、屋根の形を整え、雨仕舞いを良くするために様々な形状の瓦が使われています。

その中でも、特に注目していただきたいのが角瓦です。

角瓦は、屋根の軒先と呼ばれる先端部分に横一列に並べられた万十軒瓦と、屋根の端側であるケラバ袖部に取り付けられる瓦がちょうど交じり合う、まさに屋根の頂点部分に使われる特別な瓦です。

ちょうど真四角な切妻屋根の場合、建物の正面に2か所、そして裏側にも同様に2か所、合計でたった4か所しか使われない、

まさに「選ばれし瓦」と言えるでしょう。

この角瓦があることで、軒先とケラバのラインが美しく繋がり、屋根全体に一体感と重厚感を与えます。

角瓦は、単に見た目を良くするだけでなく、雨水が複雑な屋根の角から侵入するのを防ぎ、雨漏りを防ぐ重要な役割も果たしています。

職人の熟練の技でこの角瓦がぴったりと納まることで、屋根の耐久性が一層高まります。

左右で形が違う?!ケラバ袖瓦の秘密

ケラバ袖部(ケラバそでぶ)とは、屋根の妻側(つまがわ)、つまり山形になっている両端の部分のことです。

この部分は雨風の影響を受けやすく、雨水の侵入を防ぐために専用の瓦が使われます。

実は、このケラバ袖部に取り付けられる瓦は、左右で形状が異なるんです。

屋根の右側には「大袖瓦(おおそでがわら)」を、そして左側には「小袖瓦(こぞでがわら)」と呼ばれる瓦をそれぞれ使い分けて施工していきます。

この左右の違いが、屋根の形状にぴったりとフィットし、機能性と美観を両立させる秘訣なのです。

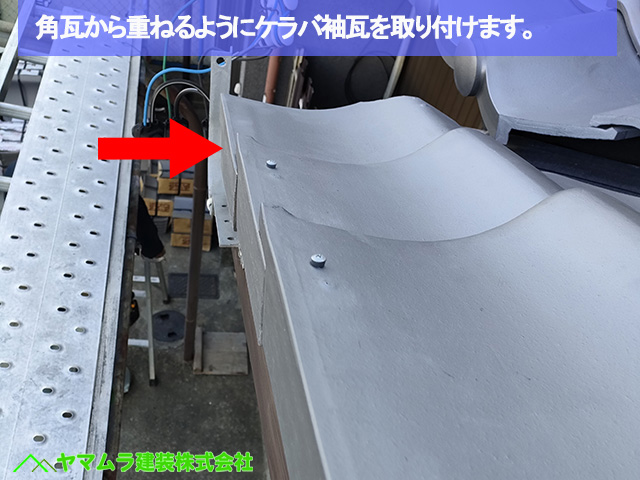

ケラバ袖瓦の取り付けは、先日ご紹介した角瓦(すみかわら)からスタートします。

角瓦から屋根の最も高い部分である「大棟部(おおむねぶ)」(屋根のてっぺん、一番高い部分)に向かって、一枚ずつ丁寧に瓦を重ねていきます。

この際、下の瓦に少しずつ重ねるように取り付けることで、雨水が瓦の下に回り込むのを防ぎ、雨漏りの心配をなくします。

このケラバ袖瓦の施工は、屋根全体の防水性を高めるとともに、屋根のラインを美しく見せるための重要な工程です。

屋根の先端にある角瓦からスタートしたケラバ袖瓦の取り付けは、屋根の最も高い位置にある大棟際まで、一枚一枚丁寧に重ねていきます。

この作業は、屋根全体の防水性を確保する上で非常に重要です。

特に、最後の頂点部分では、両側のケラバ袖瓦が大棟の中心にできるだけ隙間なく、ぴったりと寄り添うように施工するのが職人の腕の見せ所です。

今回の写真では大袖瓦が写っていますが、もちろん反対側の小袖瓦も同じように取り付けられ、中央で美しく合わさるように仕上げていきます。

この隙間を最小限に抑えることで、雨水が侵入するリスクを限りなくゼロに近づけ、屋根全体の耐久性を高めることができます。

まさに、熟練の職人技が光る瞬間と言えるでしょう。

このようにして、切妻屋根の先端部分である「軒先部(のきさきぶ)」から屋根の端側にあたる「ケラバ袖部」まで、新しい屋根瓦がしっかりと取り付けられました。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『名古屋市港区【瓦葺き替え】築年数経った家も安心!瓦屋根の主役「平瓦」施工で叶える美しさと耐久性の秘密』

ヤマムラ建装 株式会社では