名古屋市港区【瓦葺き替え】屋根の谷樋(たにどい)って何?屋根葺き替え工事で大切な防水対策を解説!板金 リフォーム

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

名古屋市で安心の屋根リフォーム!谷樋工事の全貌

「うちの屋根、雨漏りしないかな…」そんな心配、ありませんか?

名古屋市港区で行っている屋根葺き替え工事の現場から、今回は雨漏りを防ぐために本当に大切な部分についてご紹介します。

特に知ってほしいのが、屋根の「谷(たに)」という部分。文字通り、屋根と屋根がぶつかり合ってできるV字の溝のことです。

この谷、雨が降るとたくさんの雨水が集まってくる、まさに“水の通り道”。

もし、ここからの排水がうまくいかないと、あっという間に雨漏りにつながってしまうんです。

そこで私たちが丁寧に設置するのが、雨水をスムーズに流すための「谷樋鉄板(たにどいてっぱん)」です。

この板金が、大切な住まいを雨漏りから守る番人なんですよ。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『名古屋市港区【瓦葺き替え】瓦リフォームの「前準備」から耐震棟設置まで徹底解説!乾式工法 桟木 強力棟 軒先瓦』

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『名古屋市港区【瓦葺き替え】築年数が経過した建物の瓦などを雨漏り点検!天井のシミから判明した屋根・外壁の真実とは?』

目次

プロのこだわり!谷樋鉄板(たにどいてっぱん)の設置で雨水を逃さない秘訣

軒先(のきさき)への雨水誘導がポイント!

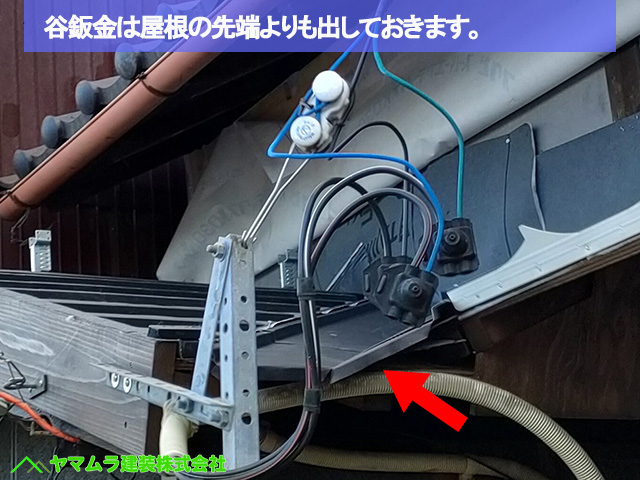

谷樋鉄板を取り付ける際、私たちが特に工夫するのが、屋根の先端部分である「軒先(のきさき)」です。

軒先には雨樋(あまどい)が取り付けられていますが、谷樋鉄板から流れてきた雨水が、確実にこの雨樋に流れ込むように、少し長めに外側へ出すのがプロのこだわりなんです。

軒先の先端を雨樋に絡むように出すことで、たとえ強い雨が降っても雨水が途中でこぼれることなく、しっかりと排水される仕組みになっています。

お客様の目には見えない部分ですが、こうした細やかな配慮と確かな技術こそが、私たち名古屋の屋根・住宅リフォーム会社が、お客様の大切な住まいを雨漏りから守るための譲れないポリシーです。

谷樋板金(たにどいばんきん)の土台「桟木(さんぎ)」が肝心!

屋根のリフォームや修理で雨漏りを防ぐために、特に重要なのが屋根の「谷」部分の処理です。

今回は、この谷部に取り付ける「谷樋板金(たにどいばんきん)」の設置について、私たちのこだわりと技術をご紹介します。

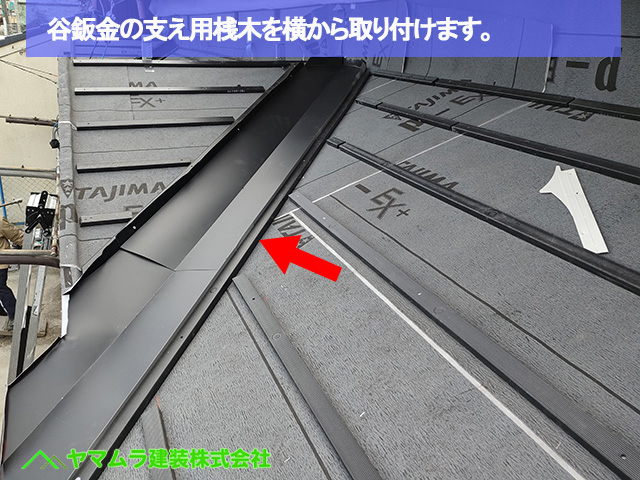

まず、谷樋板金を取り付ける前に、その支えとなる「桟木(さんぎ)」を屋根に打ち付けていきます。

なぜ先に桟木を打つのかというと、谷部の中心に谷樋板金の中心がぴったりと合うように、あらかじめ必要な寸法を正確に測り出すためです。

この事前の計測と桟木の設置が、谷樋板金がずれることなく、雨水をスムーズに排水するための重要な土台となります。

桟木を打った後、その桟木との間に谷樋板金をはめ込むように取り付けていけば、自然と谷部の中心線と谷樋板金の中心線が一致し、完璧な水路ができあがるんです。

今回の工事では、屋根の形状を入母屋(いりもや)屋根から切妻(きりづま)屋根へ改修しました。

入母屋屋根とは、上部が切妻、下部が寄棟(よせむね)になっている複雑な形状の屋根、切妻屋根は本を伏せたようなシンプルな形状の屋根のことです。

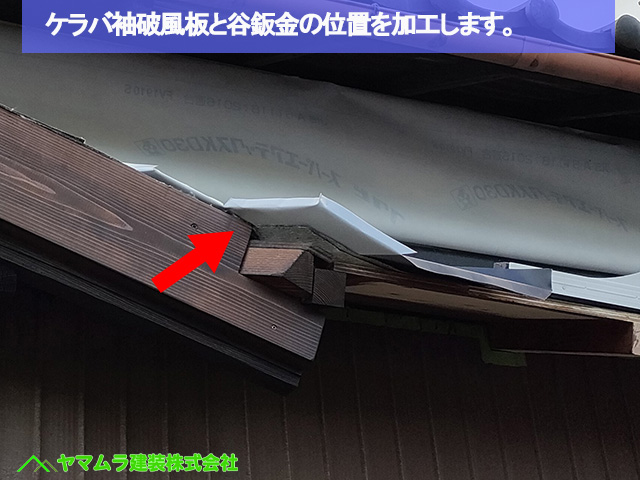

このような複雑な屋根の形状変更では、「ケラバ袖部(けらばそでぶ)」と谷樋板金が交差する箇所が出てきます。

ケラバとは、屋根の端で軒が出ていない傾斜部分のこと。

こうした部分は、ただ取り付けるだけではうまくいきません。

ケラバ袖瓦(けらばそでがわら)がスムーズに施工できるよう、私たちは谷樋板金の方を慎重に切断・加工してから屋根に取り付けていきます。

屋根のリフォームや修理を行う際、雨漏りを未然に防ぐためには、目に見えない細部の処理が非常に重要になります。

今回は、雨水を効率的に排水する谷樋板金の、特に「終点」の処理について、当社のこだわりをご紹介しますね。

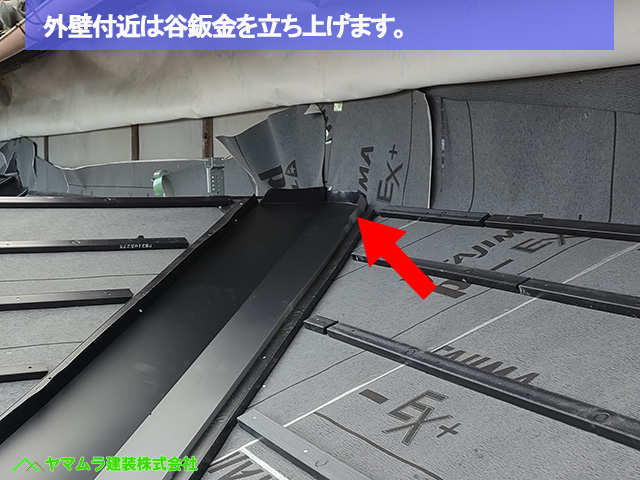

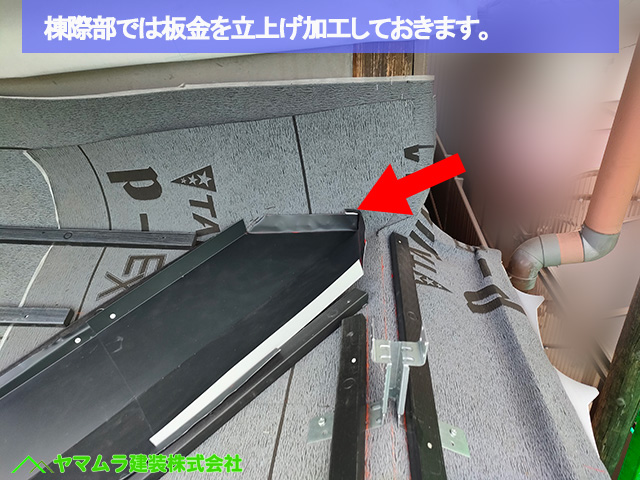

谷樋板金は、屋根の谷部分に設置される水の通り道ですが、その先にある大棟部、つまり屋根の一番高い部分と、外壁部が交わる屋根の頂点では、雨水の流れが複雑になります。

このような場所で雨水が逆流したり、浸入したりするのを防ぐために、私たちは谷樋板金の最後の部分を特殊な加工で「折り返し」て持ち上げます。

一般的な施工では、谷樋板金の頂点部分を切断してから折り返すことが多いのですが、この「折り返し」の作業がとても大切なんです。

わずかな隙間や不備があると、そこから雨水が侵入し、やがて大きな雨漏りにつながる可能性があります。

私たちは、熟練の職人が長年の経験と技術を活かし、雨水の流れを計算しながら、この折り返しを正確に加工・設置します。

谷樋板金(たにどいばんきん)の長さと継ぎ目もプロの技!

もう一か所の谷部にも、新しい谷樋板金を取り付けていきます。

こちらも前回ご紹介した谷部と同様に、屋根の一番高い部分である大棟部と外壁が交わる屋根の頂点部分では、谷樋板金の最上段を「折り返し」て立上げを作っておきます。

この折り返し加工は、雨水が逆流して屋根の内部に侵入するのを防ぐための、非常に大切な工程です。

さらに、谷樋板金の施工で特に注意が必要なのが、その長さです。

一枚の谷樋板金は約1.8mほどなので、長い谷部には複数枚の板金を重ねながら取り付けていきます。

この時に重要になるのが、板金同士の接合部分です。

私たちは、それぞれが剥がれたり、隙間から雨水が浸入したりしないよう、コーキングボンドをしっかりと塗布して接着しながら施工します。

コーキングボンドとは、建材の隙間を埋めたり、接着したりするために使われる防水性の高いペースト状の材料のこと。

このひと手間が、何十年と続く屋根の防水性を確実なものにする、プロの技術なんです。

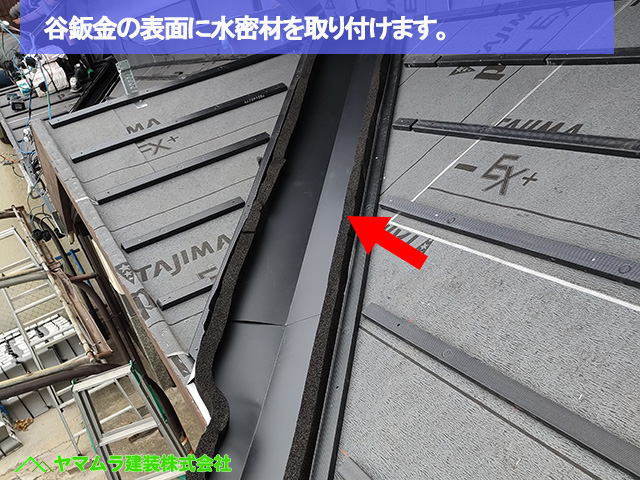

台風やゲリラ豪雨も安心!「水密材(すいみつざい)」で徹底防水

近年増加している台風やゲリラ豪雨への対策は非常に重要です。

屋根の谷部分に設置された谷樋板金は、大量の雨水が集中して流れる場所ですが、その勢いによっては、雨水が谷樋の横からあふれ出てしまうことがあります。

これが雨漏りの原因になることも少なくありません。

そこで私たちは、このような雨水の「横あふれ」を確実に防止するために、特別な建材である「水密材(すいみつざい)」を谷樋板金の両端に取り付けていきます。

水密材とは、水を通さないように隙間を埋めるための部材のこと。

この水密材の裏面には強力な粘着テープが付いていて、谷樋板金の表面にしっかりと接着することで、隙間からの水漏れを徹底的に防ぎます。

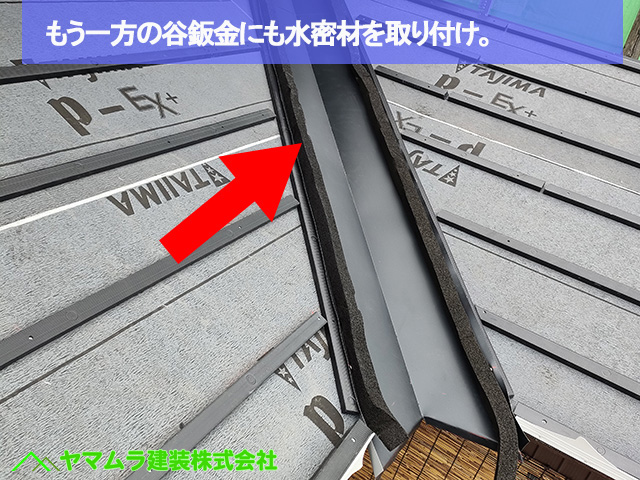

もちろん、もう一本の谷部に取り付けられている谷樋板金にも、同様に両端に水密材を接着しながら取り付けていきます。

この水密材の設置が完了すれば、いよいよ新しい屋根瓦を谷樋板金の上に重ねるように施工していきます。

屋根瓦が水密材の上に軽く押さえつける形で乗るため、激しい雨が降っても雨水が横からあふれる心配がほとんどなくなります。

私たち名古屋の屋根・住宅リフォーム会社は、お客様がどんな悪天候の日でも安心して過ごせるよう、見えない部分の防水対策にこそ、プロとしての技術とこだわりを惜しみません。

名古屋市やその近郊で屋根の雨漏りやリフォームでお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談ください。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『名古屋市港区【瓦葺き替え】美しさと耐久性を両立!伝統のいぶし瓦で屋根リフォームを成功させる秘訣!』

ヤマムラ建装 株式会社では