名古屋市熱田区【瓦葺き替え】和瓦からカラーベストへの屋根葺き替え!野地板かさ上げと垂木固定で新しい屋根へ

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

名古屋市で屋根リフォームを検討中の方へ!和瓦からカラーベストへの葺き替え工事を徹底解説

先日、名古屋市熱田区にお住まいのお客様から、古くなった和瓦屋根の葺き替えについてご相談をいただきました。

築年数の経った二階建ての一階部分の屋根で、やはり経年劣化による傷みが気になっているとのことでした。

お客様は、私たちが普段からお付き合いのある建築会社様を通じて、新しいカラーベストの屋根へのリフォームをご検討されていると伺いました。

カラーベストとは、セメントと繊維を混ぜて作られた薄い板状の屋根材のこと。

軽くて色やデザインが豊富なので、最近では多くのお住まいで選ばれています。

早速、お客様ご家族と建築会社様を交えて、カラーベスト屋根のメリットとデメリットについて詳しくご説明させていただきました。

カラーベストは、和瓦に比べて初期費用を抑えられますし、屋根が軽くなることで地震の際の揺れを抑える耐震性の向上が期待できます。

一方で、定期的な塗装が必要になるなどの注意点も正直にお伝えしました。

私たちは、葺き替えに必要な作業内容を分かりやすくお見積もりとして提示し、ご家族でじっくりとご検討いただきました。

そして後日、「ぜひお願いします」と工事のご依頼をいただき、大変嬉しく思っております。

屋根のリフォームは、お住まいの見た目だけでなく、耐久性や安全性にも関わる大切な工事です。

私たちは、お客様のご要望に寄り添い、安心で快適な住まいづくりを全力でサポートいたします。

どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談くださいね。

目次

屋根の葺き替えってどんな作業?和瓦撤去から屋根土の除去までを解説

「屋根の葺き替えって、具体的にどんな作業をするんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか?

今回は、古くなった和瓦の屋根を新しい屋根に葺き替える際の、具体的な作業工程の一部をご紹介しますね。

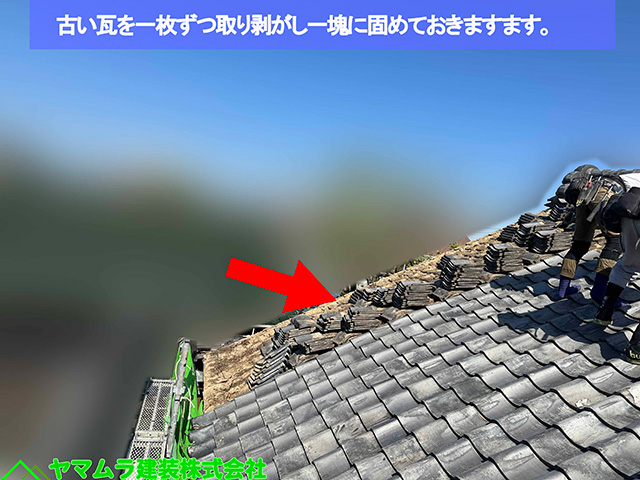

まず最初に行うのは、古くなった日本瓦(にほんがわら)の撤去作業です。

職人が一枚一枚丁寧に瓦を剥がしていきます。

瓦は見た目以上に重く、また滑りやすいので、剥がした瓦がずり落ちてしまわないよう、その場でしっかり梱包してまとめて置きます。

全ての瓦を剥がし終えたら、運搬用のトラックに積み込み、適切に処分されます。

瓦の下には、長年の風雨にさらされてボロボロになった屋根土(やねつち)が現れます。

この屋根土は、昔ながらの和瓦屋根で瓦を固定するために使われていた土のことです。

しかし、時間が経つと風化してしまい、その役割を果たせなくなってしまいます。

そのため、この風化した屋根土も、残らずきれいに取り除いていきます。

この屋根土は、手作業で丁寧に剥がしていきます。

一つずつ土嚢袋(どのうぶくろ)に詰めていき、ある程度の量がまとまったら、運搬用のトラックへ積み込みます。

この土嚢袋、見た目よりもずっしりと重いんですよ!

安全に、そして効率よく作業を進めるため、職人たちが協力して運び出します。

見えない部分も妥協しない!屋根の下地を整える「かさ上げ」作業とは?

屋根土をすべて取り除くと、その下から「杉皮板(すぎかわいた)」などが出てくることがあります。

これは、昔の屋根下地として使われていた自然素材です。

これらの古い下地材もすべて撤去し、屋根全体をきれいに掃除します。

最終的には、屋根の骨組みである野地板(のじいた)という木の板がむき出しの状態になります。

この野地板が、新しい屋根材をしっかりと支える土台となるため、ここでしっかりと状態を確認し、必要であれば補修も行います。

「野地板」とは、屋根の一番下にある板状の土台のこと。

この上に新しい屋根材を葺いていくのですが、和瓦とカラーベストでは、屋根材を固定する高さが違うんです。

特に、屋根の端っこにある軒先(のきさき)(屋根の先端部分)やケラバ(けらば)(屋根の妻側の端の部分)の破風板(はふいた)(屋根の端に取り付けられている板)と呼ばれる部材と野地板との高さの関係が重要になります。

和瓦や、西洋風の瓦(平板瓦やスパニッシュ瓦など)は、ある程度の厚みがあるため、野地板が破風板の下にある状態でも問題なく施工できます。

しかし、カラーベストのような薄い屋根材は、野地板が破風板と同じか、少し高い位置にある方がきれいに、そして安全に施工できるんです。

そこで、既存の野地板の上に、さらに垂木(たるき)という木材を打ち付けて、野地板全体の高さを持ち上げます。

これが「かさ上げ」の正体です。

こうすることで、カラーベストが破風板の上にきちんと乗る形になり、屋根全体が美しく、そして雨漏りの心配なく仕上がります。

一見すると地味な作業ですが、この「かさ上げ」は、新しい屋根を長持ちさせるために欠かせない大切な工程なんです。

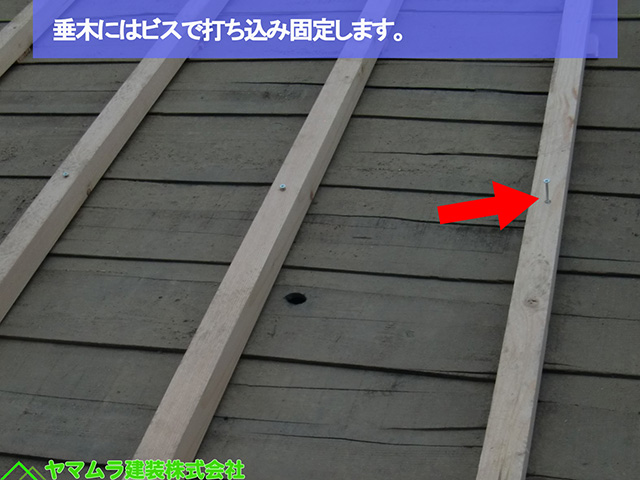

かさ上げ用の垂木は、ただ野地板の上に置くだけでは不安定で、強風などで動いてしまう危険があります。

そこで私たちは、専用のビス釘(びすくぎ)を使って、この垂木をしっかりと固定していきます。

その固定方法ですが、実は屋根の構造を最大限に活かしています。

既存の野地板の下には、建物を支えるもっと太い「垂木」が等間隔で並んでいます。

これらは、建物の骨組みの一部とも言える大切な部分です。

私たちは、新しいかさ上げ用の垂木を、この既存の垂木の位置に合わせてビス釘で打ち込んでいきます。

イメージとしては、新しい垂木と既存の野地板、そしてその下の既存の垂木を、ビス釘でサンドイッチのように挟み込む形です。

こうすることで、新しく取り付けた垂木が屋根の構造体と一体化し、非常に強固に固定されます。

この方法は、単にビス釘を打つだけでなく、屋根の構造を理解し、どこに打つのが最も効果的かを判断する熟練の技術が必要です。

かさ上げ用の垂木を取り付ける際、特に重要なのが、屋根の先端部分にある「軒先(のきさき)」の処理です。

ここは、雨水がスムーズに流れるように、また屋根全体の見た目を美しくするために、非常に正確な高さが求められます。

私たちは、この軒先にある瓦座(かわらざ)(瓦を固定する土台部分)の高さに合わせて、垂木の先端を取り付けていきます。

屋根全体を水平にするために欠かせないのが、「水糸(みずいと)」という道具です。

これは、文字通り水平に張られた細い糸のことで、この糸を目印にしながら、かさ上げ用の垂木の高さをミリ単位で調整していきます。

まるで測量士のように、慎重に高さを測り、全体のバランスを見ながら作業を進めます。

もし、垂木と既存の野地板(屋根の土台となる板)の間にわずかな隙間ができ、高さが足りない場合はどうするでしょうか?

そんな時は、厚さの違う小さな調整材(ちょうせいざい)という木片を、その隙間に挟み込んで高さを微調整していきます。

この地道な作業こそが、新しい屋根材をきれいに、そして確実に固定するための土台となるんです。

屋根の命を守る!防水対策の最終防衛ライン「防水紙」

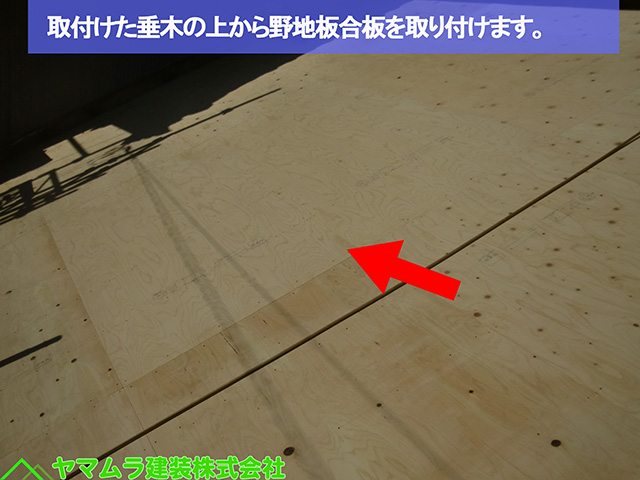

次に、このかさ上げした垂木の上に、新しい野地板合板を隙間なく敷き詰めていきます。

この合板が、皆さんの家を支える屋根の頑丈な基礎となるんです。

一枚一枚丁寧に、そしてしっかりと固定していきます。

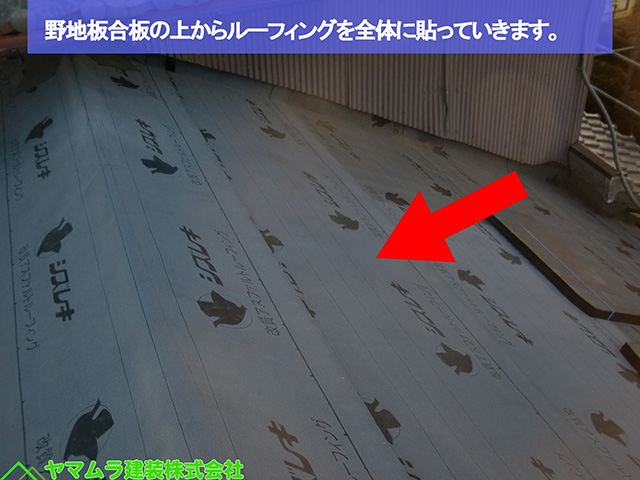

そして、この新しい野地板合板の上に、いよいよ雨漏りを防ぐための「防水紙(ぼうすいし)」を貼っていきます。

これは「ルーフィング」とも呼ばれる、アスファルトなどでできた特殊なシートで、屋根材の下で建物を雨から守る最終防衛ラインです。

屋根の低い方から高い方へ、少しずつ重ねながら貼っていくことで、万が一屋根材の下に雨水が浸入しても、建物の中に入り込むのを防ぐことができます。

ここまでの作業が完了すれば、もうご安心ください!

多少の雨が降っても、大切なご自宅の内部に雨水が入り込む心配はほとんどなくなります。

私たちは、お客様が安心して暮らせるよう、見えない部分の防水対策にも徹底的にこだわって施工しています。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『名古屋市熱田区【瓦葺き替え】和瓦からカラーベストへの葺き替え作業!大棟板金 水切り板金 コーキング 貫材 固定』

ヤマムラ建装 株式会社では