writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

築100年のお寺を雨漏りから守る!古い屋根瓦の撤去と野地板設置、万全の防水処理を施す下地作りの全貌

歴史あるお寺の屋根を守るため、いよいよ「めくり」と呼ばれる瓦の撤去作業が始まりました。

長年の風雨で傷んだ瓦や、かつての工法で使われていた屋根土、防水材の役割をしていた杉皮などを丁寧に取り除いていきます。

屋根の修繕において、最も大切なのは新しい瓦を載せる前の「下地作り」です。

劣化した部分を修繕し、頑丈な野地板を設置した上で、最新の防水ルーフィングを隙間なく敷き詰める。

この見えない部分の丁寧な仕事こそが、建物の寿命を大きく左右します。

名古屋市緑区の現場から、建物を雨漏りから守るための確実な防水対策と、経験豊富な職人による誠実な作業の様子を詳しくお届けします。

瓦や屋根土などのめくり(撤去)作業を行います!

長年の風雨にさらされた屋根は、瓦の劣化が激しく、雨漏りによる被害が深刻な状況でした。

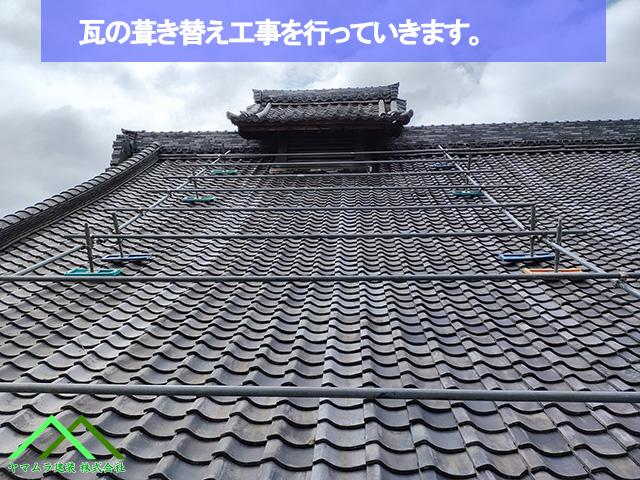

歴史ある建物を未来に残すため、早急に屋根瓦の葺き替え工事を行うことになりました。

まずは、古くなった瓦を一枚一枚丁寧に撤去し、下地をむき出しにしました。

その後、腐食した部分を修繕し、新しく頑丈な野地板を設置。この野地板が、屋根を支える土台となります。

そして、最も重要な工程が、徹底した防水対策です。

最新のルーフィング防水紙をを野地板の上に隙間なく丁寧に敷き詰めることで、雨水が建物内部に侵入するのを完全に防ぎます。

この防水処理が、新しい屋根の耐久性を高め、雨漏りから建物を守る鍵となります。

歴史と伝統を重んじながらも、最新の技術を取り入れることで、お客様の大切な建物を長く、安全に保つお手伝いをいたします。

名古屋市および近郊で、お寺や古い建物の修繕でお困りの際は、ぜひ私たちにご相談ください。

前回の現場ブログ記事は?

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

- 1. 築100年のお寺を雨漏りから守る!古い屋根瓦の撤去と野地板設置、万全の防水処理を施す下地作りの全貌

- 1.1. 瓦や屋根土などのめくり(撤去)作業を行います!

- 1.1.1. 前回の現場ブログ記事は?

- 1.1.2. こちら現場での初回点検の様子は?

- 2. 古い瓦を撤去した新しい屋根材に葺き替え工事

- 3. 古い瓦をめくって屋根から降ろします

- 4. 昔の屋根土や防水紙代わりの杉皮材を取り除きます

- 5. 新しい野地板合板を屋根をめくった範囲で取り付けます

- 6. 合板に重ねるように新しいルーフィングを貼っていきます

- 7. 【雨漏りを防ぐ要】見えない場所こそ丁寧に。防水紙(ルーフィング)の「遊び」が住まいを守る

- 7.1.1. 次回の現場ブログ記事の内容は?

- 8. FAQ(工事に関するよくある質問)

- 9. 同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

- 10. 同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

古い瓦を撤去した新しい屋根材に葺き替え工事

名古屋市緑区のお寺の屋根葺き替え工事の続きをご報告します。

今回は、古い屋根材を撤去し、新しい野地板を設置する工程です。

まず、撤去した屋根材を安全に地上へ降ろすため、連結梯子を設置しました。

これは、作業効率を高めるとともに、落下による事故を防ぐための重要な措置です。

次に、既存の瓦や土、古い野地板などを丁寧に撤去していきます。

長年の風雨に晒された屋根材は、劣化が進んでいるため、慎重に作業を進めます。

屋根材の撤去後、下地の状態を確認し、必要に応じて補修を行います。

その後、新しい野地板を張り、屋根の土台を新たに作り直します。

この野地板は、新しい屋根材を支える重要な役割を担うため、耐久性の高い素材を選び、丁寧に施工します。

屋根工事専用の連結梯子を設置しました。

この梯子は、約3メートルごとに連結できるため、屋根の上まで安全に資材を上げ下ろしできます。

特に今回のような、屋根までの距離が長い現場では、この連結梯子が大変役立ちます。

必要に応じて何段でも連結できるため、効率的に作業を進めることができます。

屋根材の撤去作業では、どうしても廃材が多く発生します。

これらの廃材を安全かつ迅速に地上へ降ろすために、この連結梯子は欠かせません。

古い瓦をめくって屋根から降ろします

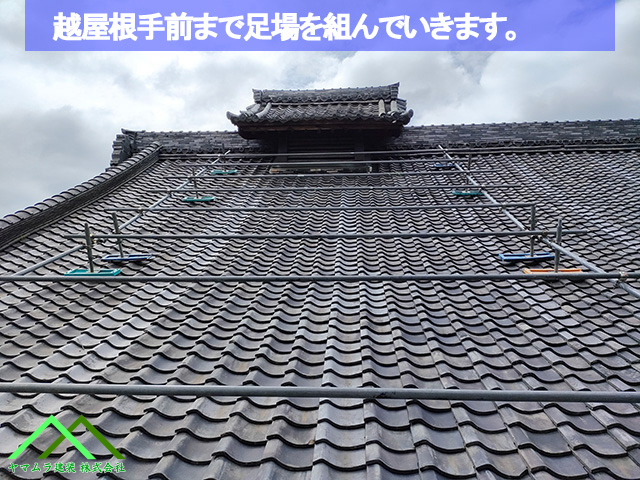

足場を設置した範囲の瓦屋根を、軒先から越屋根にかけて全て撤去していきます。

この作業は、新しい屋根材を設置するための重要な工程です。

古い瓦や土は、長年の風雨により劣化が進んでいるため、慎重に撤去する必要があります。

撤去作業では、瓦を一枚ずつ丁寧に外し、土や古い野地板を取り除いていきます。

撤去した瓦や土は、連結梯子を使って安全に地上へ降ろします。

撤去作業と並行して、屋根の下地である野地板の状態を確認し、傷んでいる箇所は新しいものに交換します。

この工程は、新しい屋根材の耐久性を確保するために欠かせません。

熟練の職人が、長年の経験と知識を活かし、丁寧かつ迅速に作業を進めていきます。

屋根工事の現場では、古い瓦を取り外す作業を「めくり」と呼ぶことがあります。

これは少し古い建築用語かもしれませんが、「取り剥がす」や「取り除く」と同じ意味合いで使われます。

普段のブログではあまり「めくり」という言葉を使っていませんが、工事の様子をより具体的にイメージしていただけるよう、今回使用してみました。

古い瓦の撤去作業は、新しい屋根材を設置する上で欠かせない重要な工程です。

熟練の職人が、一枚一枚丁寧に瓦を取り外し、安全に地上へと降ろしていきます。

撤去した瓦は、専用の梯子台車に落下しないよう丁寧に積み込み、リモコン操作でゆっくりと地上へ降ろします。

この作業は、瓦の破損を防ぎ、安全に地上へと運ぶために重要な工程です。

梯子台車は、屋根工事専用に設計されており、安全かつ効率的に瓦を運搬できます。

リモコン操作により、地上から安全な距離を保ちながら、瓦の上げ下ろしが可能です。

撤去した瓦は、種類ごとに分別し、適切に処分します。

新しい屋根材を設置する前に、屋根の下地をしっかりと清掃し、次の工程へと進みます。

屋根瓦の撤去作業中、万が一瓦が滑り落ちてきた場合に備え、軒先付近に瓦を積み上げて落下防止策を講じています。

高所での作業では、細心の注意を払っていても、予期せぬ事故が起こりうる可能性があります。

特に、古い瓦は脆くなっている場合があり、少しの衝撃で割れたり、滑り落ちたりする危険性があります。

落下した瓦は、地上にいる作業員や周囲の人々にとって、非常に危険な凶器となります。

そのため、軒先に瓦を積み上げ、万が一の落下に備えています。

これは、作業員の安全を確保するための重要な措置であり、安全第一で作業を進めるための私たちの取り組みの一つです。

昔の屋根土や防水紙代わりの杉皮材を取り除きます

今回の工事では、古い瓦を撤去した後、屋根土や杉皮材を取り除きながら清掃を行います。

ここでよく出てくる「杉皮材」について簡単にご説明します。

昔の和瓦屋根の施工方法である「湿式工法」では、屋根土を接着剤代わりに使っていました。

その際、防水紙の代わりに野地板の上に敷かれていたのが杉皮材です。

大工さんが杉皮材を敷き、屋根屋さんがその上から屋根土と瓦を施工するという役割分担でした。

しかし、近年では杉皮材を使用する機会は減っています。

これは、建築基準法や防火上の観点から、また杉皮材を扱える職人が減少しているためです。

とはいえ、築年数の古い建物では、杉皮材が使われている屋根はまだまだ多く見られます。

今回の工事でも、杉皮材を丁寧に取り除き、新しい屋根材を設置するための準備を進めていきます。

撤去した古い屋根材と土は、敷地の一角にブルーシートで丁寧に包み、仮置きさせていただきました。

これは、粉塵の飛散を防ぎ、敷地内を清潔に保つための措置です。

古い屋根材や土は、建設廃棄物として適切に処理する必要があります。

後日、専門の回収業者に依頼し、すべての残土を回収していただきました。

回収業者は、廃棄物の種類や量に応じて、適切な処理方法を選択し、法令に基づいて処分を行います。

これにより、環境への負荷を最小限に抑え、安全な工事を実現します。

新しい野地板合板を屋根をめくった範囲で取り付けます

屋根材を全て撤去し終えたら、次に新しい野地板の取り付け作業に移ります。

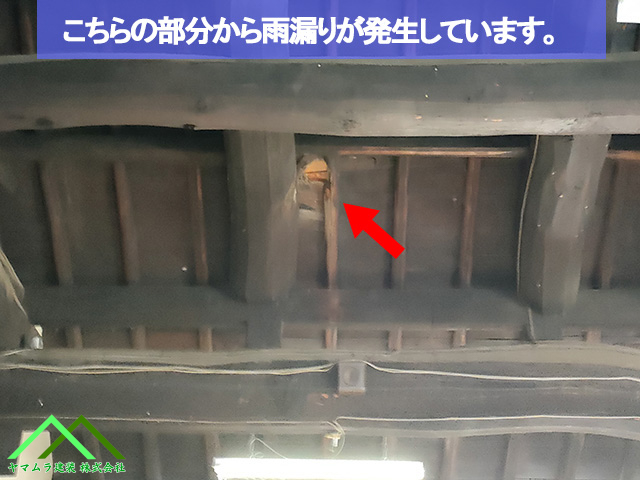

今回、古い野地板を点検したところ、一部に破損が見つかりました。

おそらく、この破損箇所から雨水が浸入し、雨漏りに繋がっていたと考えられます。

新しい野地板は、屋根の土台となる重要な部分です。

耐久性の高い合板を使用し、丁寧に張り合わせていきます。

特に、雨漏りの原因となった箇所は、入念に補強を行います。

新しい野地板の設置が完了すれば、防水シートの施工へと進みます。

これにより、雨水の侵入を完全に防ぎ、屋根の耐久性を高めます。

屋根の最先端である軒先から越屋根付近まで、新しい野地板合板を丁寧に貼り付けていきます。

この作業は、新しい屋根材をしっかりと支えるための重要な土台作りです。

野地板は、屋根の強度と耐久性を左右する重要な部材です。

そのため、高品質な合板を選び、隙間なくしっかりと固定していきます。

特に、雨漏りの原因となった箇所は、入念に補強を行います。

新しい野地板を貼り終えたら、次は防水シートの施工へと進みます。

これにより、雨水の浸入を完全に防ぎ、屋根を長期にわたって保護します。

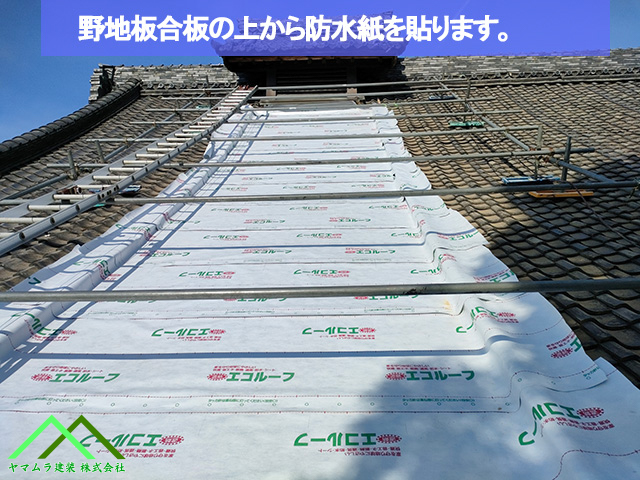

合板に重ねるように新しいルーフィングを貼っていきます

新しい野地板を全面に貼り終えたら、次はルーフィング防水紙の施工です。

これは、万が一雨が降ってきても建物内部への浸水を防ぐための重要な工程です。

ルーフィング防水紙は、屋根全体を覆うように隙間なく貼り付けていきます。

特に、瓦を剥がした箇所とそうでない箇所の境界線は、雨水が侵入しやすいため、防水紙を重ねてしっかりと防水処理を行います。

ルーフィング防水紙は、屋根の耐久性を高める上で非常に重要な役割を果たします。

熟練の職人が、丁寧かつ確実に作業を進めていきます。

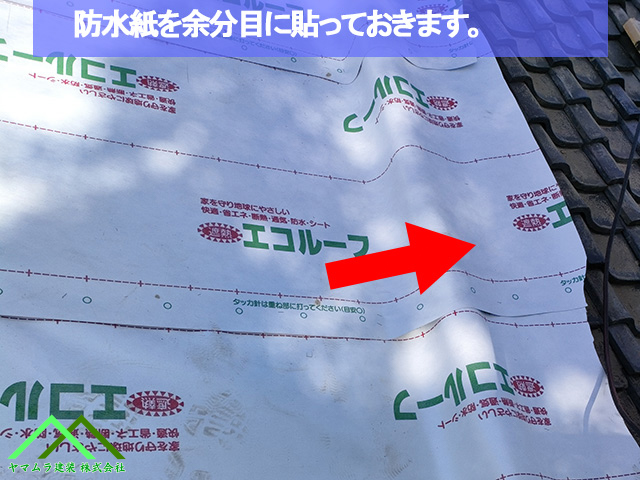

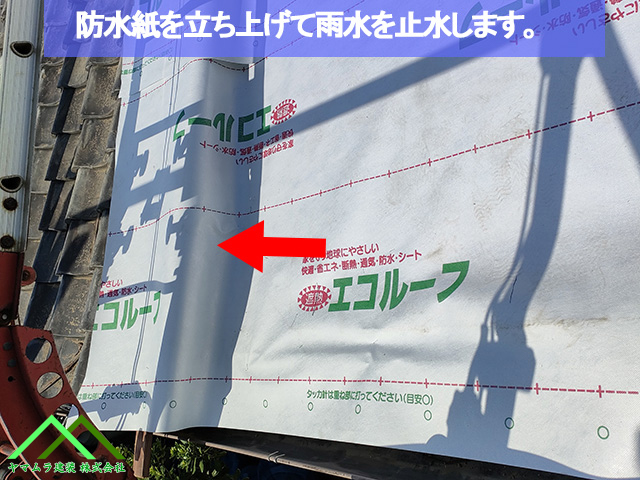

【雨漏りを防ぐ要】見えない場所こそ丁寧に。防水紙(ルーフィング)の「遊び」が住まいを守る

屋根の寿命を左右するのは、新しい瓦の下に隠れてしまう防水対策の丁寧さです。

境界部分の施工では、あえて防水紙(ルーフィング)を長めに残し、段差に合わせた立ち上がりを作って設置します。

あらかじめ寸法通りに裁断するのではなく、現場の細かな形状に合わせてその場で調整できるよう「遊び」を持たせることが、確実な止水への近道です。

現場ごとに異なる建物の癖を見極め、ミリ単位で最適な形に加工することで、隙間のない雨漏り防止を実現します。

新しい野地板の全面をこの高品質な防水シートで隙間なく包み込んだら、いよいよ屋根瓦の葺き替え作業が始まります。

完成すれば見えなくなる場所だからこそ、一切の妥協を排し、住まいの安心を末長く守り抜く。

}私たちは、一軒一軒の屋根が持つ課題と誠実に向き合い、確実な防水処理を積み重ねることで、お客様の大切な資産を雨から守ります。

次回の現場ブログ記事の内容は?

FAQ(工事に関するよくある質問)

瓦を撤去する際の「めくり」とはどういう意味ですか?

古くなった瓦や下地材を丁寧に取り除く作業のことです。単に壊すのではなく、建物の健康状態を確認しながら慎重に進める、新しい屋根への架け橋となる工程です。

昔の屋根に使われていた「杉皮」とは何ですか?

現在の防水シート(ルーフィング)の役割を果たしていた天然素材です。築年数の古いお寺などではよく見られますが、現在は耐久性や防火性の高い最新の防水材へ交換するのが一般的です。

新しい「野地板」に変えるメリットは何ですか?

屋根の土台が新しくなることで、瓦の固定力が増し、耐震性や耐久性が格段に向上します。また、傷んでいた箇所を刷新することで、雨漏りの原因を根本から断つことができます。

同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください