【名古屋市天白区】瓦下の野地板が腐食?雨漏り修繕で判明した軒先勾配の盲点と大切な建物を守るための適切修理【瓦修繕計画】

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

瓦の下に潜む雨漏りの真実|名古屋市天白区の現場調査で判明した野地板の腐食と軒先勾配の深い関係

「天井に雨染みができている……」それは住まいが発している、深刻なSOSかもしれません。

今回は、名古屋市天白区でご相談をいただいた雨漏りの修繕現場をご紹介します。

一見、重厚で美しく見える屋根ですが、調査を進めると、軒先の勾配が緩やかな場所に溜まった落ち葉が原因で、瓦の下にある野地板が腐食し、大きな穴が開いている衝撃の事実が判明しました。

雨漏りは放置すればするほど建物の骨組みを蝕み、修理費用も高くなってしまいます。

この記事では、現場での詳細な写真とともに、なぜトラブルが起きたのか、そしてどうすれば防げるのかを、日々屋根と向き合う現場の視点から分かりやすく解説します。

落ち葉が溜まり屋根瓦から野地板までを腐食させました!

「天井に雨染みが…」もしかして、あなたの家も雨漏りしていませんか?

雨漏りは、建物の寿命を縮めるだけでなく、カビの発生など、住む人の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

今回は、名古屋市天白区でご相談いただいた雨漏りの修繕事例を基に、雨漏りの原因から対策、そして予防まで詳しく解説します。

雨漏りの原因は、屋根材のひび割れやズレ、漆喰(しっくい)の剥がれなど、様々です。

漆喰とは、瓦の隙間を埋めて雨水の浸入を防ぐ、屋根の防水にとって非常に重要な役割を担う素材です。

長年の雨風や紫外線によって劣化すると、そこから雨水が建物内部に入り込んでしまいます。

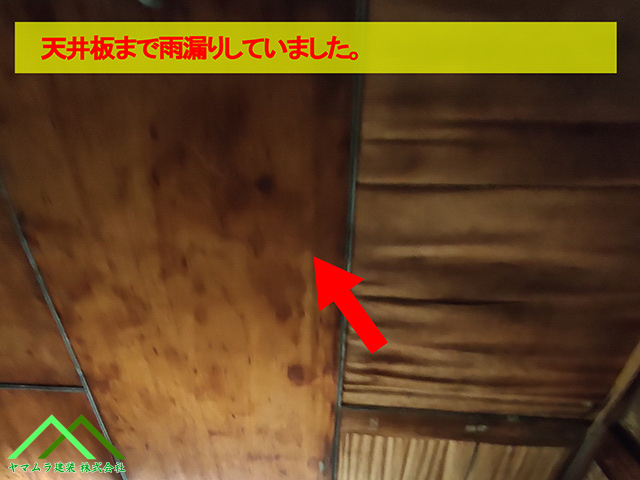

お客様のお宅でも、天井の雨染みから雨漏りを発見しました。

私たちは、まず原因を正確に特定するための調査を行います。

どこから雨水が侵入しているのかを見極めることが、再発を防ぐための第一歩だからです。

調査後、お客様には屋根の現状と最適な修繕プランをご提案しました。

雨漏りは、放置すればするほど被害が拡大し、修理費用も高くなります。

大切な家を守るためには、定期的な点検と早めの修繕が何より大切です。

名古屋市天白区で雨漏りにお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

目次

勾配と瓦の関係から学ぶ、雨漏り修繕と予防の知恵

軒先瓦付近の緩い屋根勾配が原因で落ち葉が堆積し、雨漏りが発生していました。

そこで、まずは目視による詳細な雨漏り点検調査を実施し、雨水の侵入経路と原因を特定。

その結果に基づき、最適な修繕計画とお見積もりをご提示しました。

今回の工事では、軒裏の雨漏り箇所から特定された原因部分を中心に、屋根瓦をめくり、内部の修繕を行います。

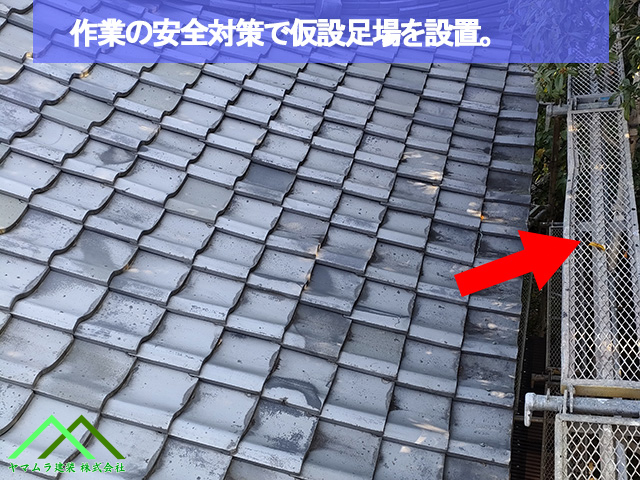

安全かつ効率的な作業を行うため、足場設置から着手しました。

幸い、足場を組むのに十分なスペースがあったため、作業員の安全確保と、材料や工具の落下防止対策を万全に施しています。

足場設置が完了し、いよいよ屋根瓦の撤去作業へと進みます。

慎重に瓦を外し、雨漏りの根本原因を突き止め、確実な修繕を目指します。

このブログでは、足場設置から屋根瓦撤去までの工程を詳しくご紹介します。

寺社仏閣に使われる屋根の勾配と形状

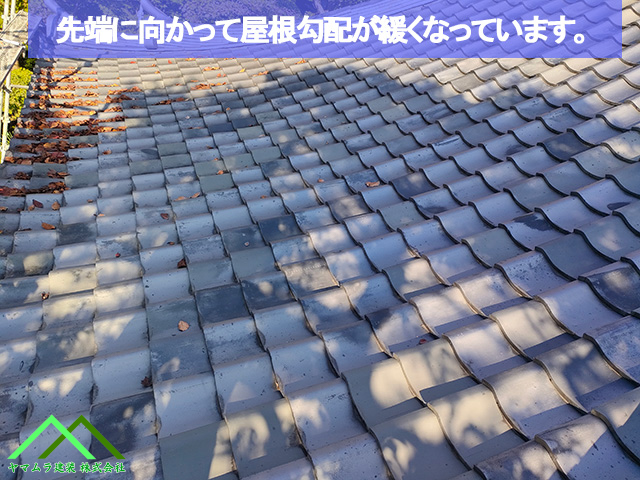

日本の伝統建築、特に寺社仏閣で見られる屋根の形状は、軒先に向かうにつれて勾配が緩やかになる特徴があります。

これは、単なるデザインではなく、気候や機能性を考慮した結果です。

急勾配の屋根は、雨水を素早く排水し、建物への浸水を防ぎます。

一方で、軒先に向かって勾配を緩やかにすることで、屋根の重さを分散させ、建物全体の安定性を高める効果があります。

また、軒先を大きく張り出すことで、雨や日差しから建物の壁を守り、耐久性を向上させる役割も果たしています。

この独特な屋根の形状は、日本の風土に適した伝統的な知恵であり、寺社仏閣の荘厳な美しさにも大きく貢献しています。

住宅のリフォームや修繕においても、これらの伝統的な技術や考え方は、現代の建築にも活かせる貴重な財産と言えるでしょう。

屋根の構造は、場所によって勾配が変化するのが一般的です。

特に、棟際(屋根の頂上部分)は、雨水や雪を効率的に排水するために、勾配が急になっていることが多いです。

今回修繕を行う屋根は、隅棟(屋根の角の部分)が重なり合う箇所に、宝珠(ほうじゅ)と呼ばれる装飾的な瓦が取り付けられていました。

この宝珠は、見た目の美しさだけでなく、魔除けや建物の象徴としての意味合いも持ち合わせています。

しかし、隅棟が複雑に重なり合い、宝珠が設置されている場所は、雨水が溜まりやすく、雨漏りの原因になりやすいという側面も持ち合わせています。

そのため、屋根の専門家による定期的な点検と適切なメンテナンスが不可欠です。

今回の修繕工事では、この隅棟部分の雨漏りリスクを考慮し、慎重に作業を進めていきます。

伝統的な意匠を尊重しつつ、現代の技術を用いて、建物を長持ちさせるための対策を講じます。

屋根の勾配が緩やかになる部分の瓦を撤去する作業は、雨漏り修理において非常に重要な工程です。

この部分の瓦を丁寧に一枚ずつ取り外し、下地の状態を確認することで、雨水の侵入経路や構造材の劣化状況を把握することができます。

屋根の勾配が緩い場所は、雨水や雪が溜まりやすく、瓦の隙間やひび割れから雨水が浸入しやすい傾向があります。

また、落ち葉やゴミなどが堆積しやすく、排水を妨げることで雨漏りのリスクを高めます。

瓦を撤去することで、長年蓄積された汚れや湿気による下地の劣化、ルーフィング(防水シート)の損傷などを直接確認できます。

これにより、目に見えない部分の損傷も発見でき、より確実な修理計画を立てることが可能になります。

今回の作業では、屋根の構造を熟知した専門家が、慎重に瓦を撤去し、下地の状態を詳細に調査します。

そして、調査結果に基づき、最適な防水対策と瓦の再設置を行い、お客様の住まいを雨漏りから守ります。

今回の屋根で見られたのは、軒先に施工された「一文字軒先瓦」です。

この瓦は、その名の通り直線的な美しさが特徴で、軒先をすっきりと見せる効果があります。

しかし、この瓦を美しく施工するには、軒先が完全に直線であることが前提となります。

今回問題となっているのは、軒先が隅棟に向かって上り勾配になっている点です。

本来、一文字軒先瓦は水平な軒先に施工されるべきもので、勾配のある屋根には適していません。

そのため、瓦同士に隙間ができやすく、雨漏りの原因になる可能性も考えられます。

新築時に、なぜこの屋根に一文字軒先瓦が選ばれたのか、専門家の立場から見ても疑問が残ります。

屋根の構造と瓦の特性を考慮すれば、別の選択肢があったはずです。

今回の修繕では、この不適切な瓦を撤去し、屋根の形状に合った適切な瓦を選び直す必要があります。

これにより、雨漏りのリスクを解消し、屋根全体の耐久性を高めることを目指します。

屋根の修復で瓦をめくって行きます

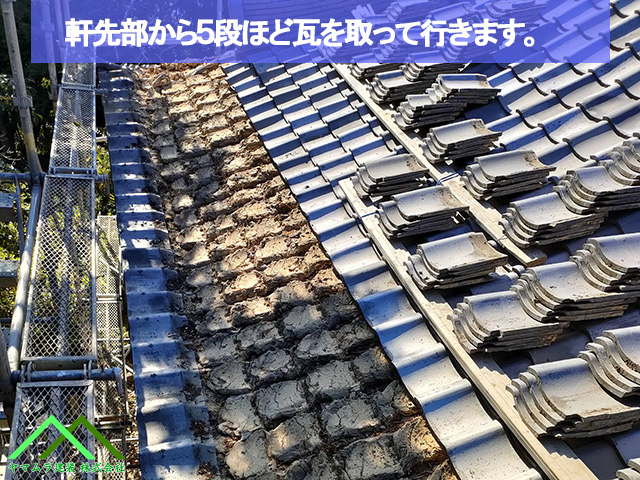

今回の屋根修繕では、軒先の特殊な瓦(一文字軒先瓦)を撤去し、その上の2段目から5段目までの平瓦を取り外します。

これは、雨漏りの原因となっている箇所を特定し、適切な修繕を行うための重要な工程です。

軒先瓦を外すことで、屋根の構造を直接確認し、雨水の浸入経路や下地の状態を詳細に把握します。

そして、平瓦を丁寧に撤去することで、より広範囲にわたって屋根の状態を調査し、必要な補修作業を的確に行います。

取り外した平瓦は、屋根の下地である野地板の修繕後に再利用するため、屋根上に仮置きします。

この際、作業効率と安全性を考慮し、足場板を設置して材料置き場を確保します。

屋根の上は傾斜があり、不安定なため、瓦が崩れ落ちないよう慎重に積み上げます。

足場板を敷くことで、瓦の安定性を高め、作業員の安全も確保します。

再利用する瓦は、清掃や選別を行い、状態の良いものだけを厳選します。

これにより、修繕後の屋根の美観と耐久性を保ちます。

屋根の内部では複数の穴が発生しています

軒裏の雨漏りが激しかった箇所を調査した結果、やはり屋根の野地板に大きな穴が見つかりました。

これは、長年にわたる雨水の侵入が原因と考えられます。

通常、屋根瓦は雨水を防ぐ役割を果たしますが、瓦の隙間やひび割れ、または施工不良などにより、雨水が内部に浸入することがあります。

特に、今回の屋根のように勾配が緩やかな場合、雨水が溜まりやすく、腐食が進行しやすい状況でした。

長期間にわたり雨水が蓄積されると、野地板は徐々に腐食し、最終的には穴が開いてしまいます。

この穴からさらに雨水が浸入し、建物内部へと被害が拡大する可能性もあります。

今回の修繕では、腐食した野地板を撤去し、新しい野地板に交換します。

また、雨水の浸入を防ぐために、防水対策を徹底し、再発防止に努めます。

隅棟の鬼瓦があった場所の屋根土を取り除いたところ、野地板に予想外の大きな穴が開いているのが確認されました。

通常、この場所にこれほどの大きな穴が開くことは考えにくい事態です。

考えられる原因としては、長年の雨水の侵入による腐食や、過去の施工時の問題などが挙げられますが、自然な経年劣化だけでこれほどの穴が開くとは考えにくいのが現状です。

この穴は、建物の構造に深刻な影響を与える可能性があるため、早急な修繕が必要です。

原因を特定し、適切な補修を行うことで、建物の安全性を確保し、今後の雨漏りリスクを最小限に抑えます。

室内に雨漏りが発生した時は・・・

室内で雨染みや雨漏りが見つかった場合、屋根裏や屋根の状態は想像以上に深刻かもしれません。

屋根、雨樋、外壁は、常に厳しい自然環境に晒されており、新築時の状態を維持するには定期的なメンテナンスが不可欠です。

雨漏りが発生してからでは、修理が大掛かりになりやすく、費用も高額になる傾向があります。

そのため、10~15年ごとの定期的な点検を専門業者に依頼し、早期に小さな修理を重ねることをお勧めします。

これにより、建物の寿命を延ばし、快適な住環境を維持できます。

FAQ(よくある質問)

Q1:以前、別の会社で直した場所からまた漏れているのですが……。

A1:今回の事例のように、屋根の形状に対して不適切な瓦が使われていたり、施工方法に問題があったりするケースも少なくありません。

私たちは根本的な原因を特定し、再発させないための計画をご提案します。

Q2:調査や点検にはどれくらいの時間がかかりますか?

A2:建物の規模にもよりますが、目視による点検であれば通常1〜2時間程度です。

屋根に登り、現状を写真に撮って詳しくご説明いたします。

Q3:古い瓦をそのまま使って修繕することは可能ですか?

A3:はい、状態が良い瓦であれば、清掃して再利用することが可能です。

ただし、割れているものや今回のように形状が合わないものは、新しい適切な瓦への交換をご提案させていただきます。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓