writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

外壁塗装を成功に導く!上塗りと細部のこだわり

名古屋市中区でご依頼いただいた外壁の塗り替え工事も、いよいよ大詰めです!

前回のブログでは、高性能なフッ素樹脂塗料のメリットとデメリットについて詳しく解説しましたね。

今回は、外壁塗装の最終工程である「上塗り(うわぬり)」作業と、建物の大切な一部である竪樋(たてどい)の塗り替えの様子をご紹介します。

外壁塗装は、下塗り、中塗りと工程を進めてきましたが、この上塗りが最終的な美しさを決める大切な作業です。

上塗りの塗料を丁寧に塗り重ねることで、選んでいただいたフッ素樹脂塗料本来の色が鮮やかに発色し、ムラのない均一な仕上がりになります。

これが、お住まいの印象を大きく左右する「顔」となる部分です。

私たちは、お客様が思い描いた通りの美しい外観を実現できるよう、細部にまでこだわり、熟練の技術で丁寧に作業を進めています。

そして、外壁の上塗りと並行して、雨樋の垂直部分である竪樋(たてどい)の塗り替え作業も行います。

竪樋は、屋根から流れ落ちてくる雨水を効率よく地上に排水するための、見落とされがちですが非常に重要な部分です。

常に雨水が流れるため、紫外線や雨風による劣化が進みやすい箇所でもあります。

竪樋も塗装で保護することで、ひび割れや破損を防ぎ、雨漏りのリスクを軽減することができます。

外壁と同じタイミングで塗装することで、建物全体に統一感が生まれ、より一層引き締まった美しい仕上がりになりますよ。

名古屋市中区で外壁塗装をご検討中なら、細部までこだわり抜いた私たちヤマムラ建装にお任せください。

ご自宅のことで気になる点がありましたら、いつでもお気軽にご相談くださいね。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『名古屋市中区【外壁塗装】フッ素樹脂塗料を選ぶ前に知るべき全知識!メリット・デメリットから賢い選び方まで』

こちらの塗装工事の一番初めの現場ブログはこちらから↓↓↓

『名古屋市中区【外壁塗装】悪質訪問業者にお困りの方へ!屋根・外壁塗装はまとめてお得?失敗しないリフォーム術を公開』

目次

外壁塗装の最終仕上げ!上塗りの手順とプロのこだわり

上塗り(うわぬり)は、下地処理や下塗り(プライマー塗布)が終わった後に行われる、塗装の最終仕上げ段階です。

建物の外観を美しく彩るだけでなく、塗装面をしっかりと保護し、耐久性を高める重要な役割を担っています。

上塗り作業の基本的な手順

- 材料と色の選定:お客様の理想とする色と、外壁の材質や使用環境、求める仕上がりに最適な塗料(水性塗料、油性塗料、シリコン塗料、フッ素塗料など)を慎重に選びます。

色見本を見ながら、最終的なイメージを具体的に共有することが大切です。 - 作業環境の準備:塗装作業は、天候に大きく左右されます。

風が強い日や湿度の高い日、気温が極端に低い・高い日は避け、塗料が最大限の性能を発揮できる適切な環境下で作業を行います。

また、塗料が飛び散らないよう、周囲の窓や床、植木などを丁寧に養生(ようじょう)し、保護します。 - 塗料の準備:塗料を使用する前には、缶の底からしっかりとかき混ぜて、成分を均一な状態にします。

必要に応じて塗料の粘度を調整し、最も塗りやすい状態に整えることで、ムラのない美しい仕上がりを目指します。 - 塗料の試し塗り:実際の外壁に塗る前に、目立たない場所で少量の塗料を試し塗りします。

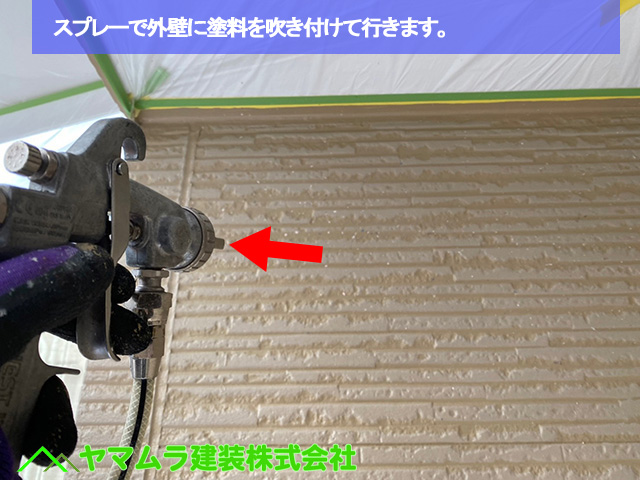

これにより、選んだ色の発色や塗料の伸び具合などを確認し、本番での失敗を防ぎます。 - 上塗りの実施:いよいよ本番の塗装です。刷毛(はけ)やローラー、またはスプレーガンといった最適な道具を使い分け、塗料を均一に塗布していきます。

美しい仕上がりと十分な耐久性を確保するため、通常は薄く均一に2回塗りを行うことを推奨しています。

最初の1回目の塗布が終わったら、塗料が完全に乾燥するまでじっくりと待ちます。

この乾燥時間は、塗料の種類やその日の気象条件によって異なるため、製品の指示を厳守します。

1回目の塗装がしっかりと乾燥したことを確認したら、2回目の上塗りを行います。

この2回目で、より深みのある色合いと滑らかな表面を実現し、塗装の美観と保護機能を完成させます。

仕上がりを左右する最終点検とアフターケアの重要性

「仕上げと点検」、そして「作業後のメンテナンス」について詳しくお話しします。

- 仕上げと点検で完璧な仕上がりへ 2回目の上塗り塗装も完全に乾燥したら、私たちは最終的な仕上がりを細部にわたって点検します。

塗料にムラがないか、剥がれている箇所はないか、色の均一性は保たれているかなど、プロの目で厳しくチェックします。

もし気になる点があれば、必要に応じてタッチアップ(部分的な補修塗装)を行い、完璧な状態に仕上げます。

この最終確認で仕上がりに納得できたら、これまで建物を保護してきた養生材(ようじょうざい)を丁寧に取り除きます。

そして、使用した道具を片付け、作業エリアをきれいに清掃して、全ての工程が完了です。 - 作業後のメンテナンスで長持ちさせる 塗装が完了した後も、大切なことがあります。

使用した塗装道具は、塗料の種類に合わせて適切に清掃し、次に備えて保管します。

そして最も重要なのは、塗装面への配慮です。

塗料は見た目には乾いていても、内部まで完全に硬化するには時間がかかると言われています。

そのため、しばらくの間は塗装面に直接触れないようにし、塗料がしっかりと定着するまで時間を置くことが大切です。

上塗り作業は、建物の外観の美しさと、塗装が長持ちするかどうかを決定づける非常に重要な工程です。

特に、均一な塗布(とふ)と、各層の十分な乾燥時間の確保が、美しい仕上がりと耐久性のある塗装面を実現するための鍵となります。

新築時の手抜き工事を発見!竪樋のズレを補修

お客様から外壁塗装のご依頼をいただいた際、お見積もりの段階で「雨樋の継ぎ目がズレていて、見た目が気になります。何とかなりませんか?」というご相談がありました。

実際に拝見してみると、竪樋(たてどい)と呼ばれる雨樋の垂直部分が、確かに大きくズレて取り付けられていました。

詳しく調べてみると、これは残念ながら新築時に雨樋を取り付けた業者の手抜き工事が原因であることが判明しました。

新築当初からズレていた部分を、一時的に作業用のテープで固定していたようで、それが経年劣化ではがれ、跡だけが残っている状態でした。

お客様は新築からまだ17年ほどですが(発見したのはもっと前とのこと)、この件で施工した建設会社に連絡したものの、何も対応してもらえず、責任も取らずに逃げられてしまったそうです。

お客様の困り果てたお気持ちを察すると、私たちも非常に心が痛みました。

このような状況を目の当たりにし、私たちは「何とかお客様のお力になりたい」と強く思いました。

幸い、部品自体はそれほど高額ではなかったため、この雨樋のズレ直し工事は、部品を取り付けてから外壁と同じ色で塗装するまでを、弊社のサービスで対応させていただきました。

お客様に安心して、気持ちよくお住まいいただきたいという一心で、今回の対応を決めました。

雨樋のズレは、見た目の問題だけでなく、雨水が適切に排水されずに外壁や基礎を傷める原因にもなりかねません。

雨樋の「継手」って何?見えない部分が雨漏りを防ぐ重要パーツ

手抜き工事が原因でズレていた竪樋(たてどい)の補修についてご紹介しました。

今回は、その竪樋を正しく接続するために欠かせない「継手(つぎて)」という部材について詳しく解説しますね。

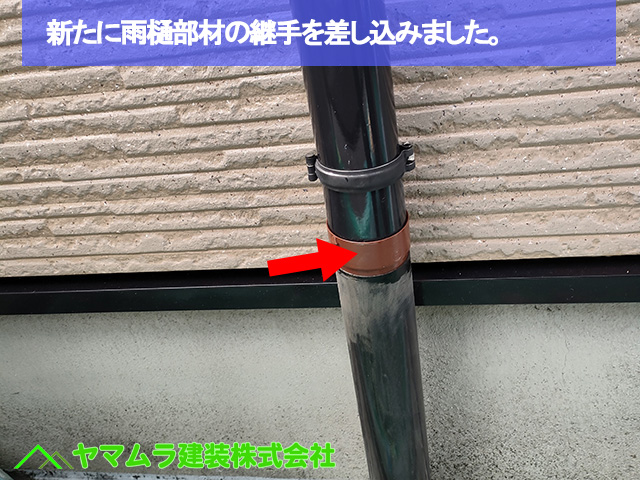

本来、竪樋同士をしっかりとつなぎ合わせるためには、写真の赤い矢印の先にあるような、茶色の継手と呼ばれる専用の部材を使う必要があります。

竪樋は、工場で製造される際に一定の長さに決まっています。

しかし、建物の高さは様々なので、そのままでは竪樋の長さが合わないことがほとんどです。

そこで、建物の高さに合わせて竪樋を適切な長さにカットしたり、逆に長さが足りない場合には、この継手を使って2本の竪樋を確実に繋ぎ合わせる必要があるのです。

継手を使わずに、ただ竪樋を差し込んだだけでは、時間の経過とともにズレが生じたり、強風や地震で外れたりするリスクが高まります。

そうなると、雨水が正しいルートで排水されなくなり、外壁を濡らしたり、地面に水たまりができたりと、様々なトラブルの原因になってしまいます。

最悪の場合、雨水が建物の内部に侵入し、雨漏りや構造材の腐食を引き起こす可能性も考えられます。

たかが継手、と思われるかもしれませんが、雨樋の機能性を維持し、建物を雨水から守るためには、この小さな部材が非常に重要な役割を担っているのです。

雨樋補修と塗装で新築のような美しさに!お客様の喜びの声

補修箇所である継手(つぎて)部分が、外壁塗装と同時に塗り替えられ、どのように美しくなったかをご紹介します。

私たち塗装職人に依頼して、建物全体の雨樋を塗っていく際に、この補修した継手箇所も外壁と同じ色で丁寧に塗装しました。

塗料でしっかりと覆われたことで、以前は見苦しくズレていた部分がどこだったのか、まったく分からなくなりました。

まるで最初からそのように美しく設置されていたかのように、自然に建物に溶け込んでいます。

お客様も、この仕上がりを大変喜んでくださいました。

長年気になっていた雨樋のズレが解消されただけでなく、塗装によって見た目も完璧になったことで、想像以上に満足いただけたようです。

私たちは、単に外壁を塗るだけでなく、お客様が抱える住まいのお悩みを解決し、細部にわたるまで美しく仕上げることを大切にしています。

雨樋の継ぎ目のような小さな部分でも、建物の印象を大きく左右することがあります。

室外機裏も徹底塗装!見えない部分までこだわるプロの仕事

外壁塗装を行う際、私たちは細部にまでこだわり、見えない部分も丁寧に仕上げることを心がけています。

特に、室外機が設置されている部分は、その裏側が壁に密着しているため、通常では塗装が難しい箇所です。

しかし、そこを塗らずに放置すると、将来的に劣化が早まったり、美観を損ねたりする原因になりかねません。

そのため、塗装作業を開始する前には、専門のスタッフが室外機を一時的に外壁から取り外し、安全に仮設足場の上へと移動させました。

これにより、室外機が設置されていた壁面はもちろん、その裏側や周囲の普段手の届かない部分も、高圧洗浄で汚れを落とし、下塗りから上塗りまで、しっかりと塗装することが可能になります。

すべての塗装作業が完了した後、移動させていた室外機は、丁寧に元の場所へと戻しました。

これで、室外機の裏側までしっかりと保護され、家全体の塗装が均一に美しく仕上がります。

外壁塗装の仕上がりは「養生」で決まる!プロの徹底したこだわり

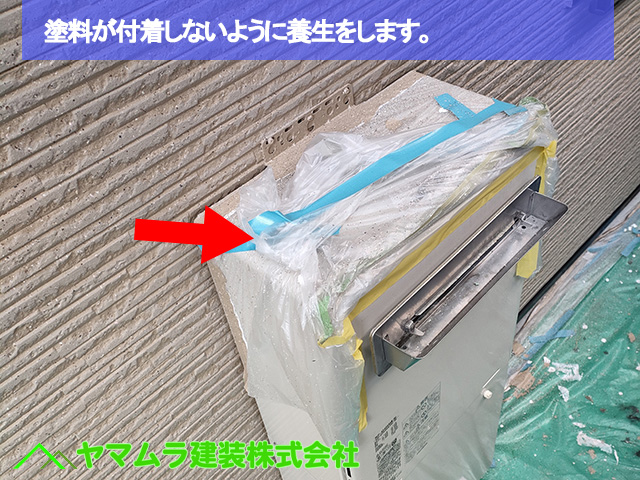

私たちは塗装が飛び散らないよう、細部にわたる養生(ようじょう)を徹底しています。

「養生」とは、塗装しない部分に塗料が付着しないよう、専用のシートやテープで保護する作業のことです。

ご自宅の外壁には、室外機だけでなく、給湯器、換気口、電気メーターボックス、ガス配管など、様々な住宅資材が取り付けられていますよね。

これらの資材は、外壁にぴったりと接していることがほとんどです。

そのため、塗装中に塗料が跳ねてしまったり、意図せず付着してしまったりするリスクがあります。

私たちは、お客様の大切な財産であるこれらの住宅資材に、ほんの少しでも塗料が付着しないよう、一つ一つ丁寧に養生材で覆い、しっかりと保護を行っています。

この地道な養生作業こそが、塗装後の仕上がりの美しさを左右するだけでなく、お客様に「任せてよかった」と心からご満足いただくための大切な工程だと考えています。

もし養生が不十分だと、せっかくの外壁塗装が台無しになるだけでなく、後から清掃する手間もかかってしまいます。

外壁塗装の期間はなぜ3週間程度?手抜き工事の見分け方と信頼できる業者選び

☞

名古屋市中区でご依頼いただいていた外壁の塗り替え塗装工事が、ついに完了しました!

今回の工事期間は、塗料の乾燥時間や他の現場との兼ね合いもあり、およそ3週間ほどとなりました。

外壁塗装は、ただ塗料を塗るだけではありません。

品質の高い塗装工事を行う業者なら、必ず「下塗り」「中塗り」「上塗り」という3つの工程をきちんと行います。

そして、それぞれの塗料が持つ性能を最大限に引き出すためには、塗料を塗るごとにしっかりと乾燥させる時間が不可欠です。

この乾燥時間をきちんと設けることで、塗膜が強固になり、長持ちする美しい外壁が実現します。

そのため、一般的な戸建て住宅の場合、塗装工事には通常3週間ほどの作業期間が必要となります。

もし、非常に大きな住宅や工場、マンションなどであれば、さらに長い期間がかかることもあります。

もし業者から「中塗りと上塗りはその日のうちに終わるので、塗装期間はそんなにかかりませんよ」と言われたら、それは手抜き工事の可能性が高いと疑った方が良いでしょう。

実際には中塗りをせずに上塗りだけで済ませていたり、乾燥時間を無視して次の工程に進めていたりするケースも考えられます。

お見積もりの段階で、具体的な塗装工事の作業期間をきちんと確認することは、信頼できる業者を見極める上で非常に大切なポイントです。

塗装工事は、安全のための仮設足場の設置、高品質な塗料、各工程での適切な乾燥時間、そして熟練した職人の技術と人数、これらすべてが揃って初めて、本当に価値のある仕上がりとなります。

「安すぎる」と感じる塗装価格には、注意が必要です。

必要な工程が省かれていたり、質の悪い塗料が使われていたりする可能性があるためです。

相場よりも極端に安い見積もりには、何か裏があると考えて慎重に検討することをお勧めします。

名古屋市中区で外壁塗装をご検討の際は、単に価格だけでなく、工事内容や期間、そして業者の信頼性を総合的に判断することが大切です。

ご自宅のことで何かご不安な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

今回の現場の施工事例はこちらから読めますよ↓↓↓

『【外壁塗装】名古屋市中区 失敗しない外壁塗装!訪問業者トラブルから学ぶ賢いリフォーム、全工程とプロのこだわり』

お客様にアンケートの記入にご協力していただきました↓↓↓

『【リフォーム】名古屋市中区 作業で仮設足場を設置!同時に屋根・外壁塗装・ベランダ防水作業後にお客様にアンケートのご協力』

ヤマムラ建装 株式会社では

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください