writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

名古屋市で屋根リフォームを成功させる秘訣!悪質業者対策から工事全工程まで

今回のカバー工法・外壁塗装・ベランダ防水工事の初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

名古屋市にお住まいの皆様、大切なご自宅の屋根、最近何か気になることはありませんか?

「訪問販売の業者に屋根が傷んでいると言われたけど、本当なのかな…?」

「リフォームって高額なイメージがあるし、どこに頼めば安心なんだろう…」

もし、そんな不安や疑問を抱えているなら、このブログ記事がきっとお役に立ちます。

残念ながら、住宅リフォーム業界には、お客様の不安を煽り、不当に高額な費用を請求する悪質な業者が存在します。

私たちは、実際に名古屋市で起きたお客様の体験談を交えながら、悪質な業者の見分け方と、安心して屋根リフォームを進めるための「信頼できる業者選びのポイント」を徹底的に解説します。

さらに、私たちが行う安心安全な屋根点検から、実際の工事がどのように進んでいくのか、その全貌を分かりやすくご紹介しますので、ぜひ最後までご一読ください。

お客様の大切な家を長く守るために、私たちがお力になります。

【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

今回の工事は、名古屋市中区にお住まいのお客様からのご相談がきっかけで始まりました。

お客様は、突然自宅を訪問してきた業者に大変お困りでした。

その業者は、お客様に無断で歩道から屋根の写真を撮影し、後日その写真と高額な見積書を持ってしつこく勧誘してきたとのことです。

お客様はあまりのしつこさに困り果て、ご子息のご友人でもある当社にご連絡くださいました。

私たちはお客様から見せていただいた業者の写真と見積書を拝見し、愕然としました。

提示された写真は、破損している屋根材ばかりが不自然にズームアップされており、お客様を不安にさせる意図が露骨に感じられるものでした。

さらに、見積書は工事項目が曖昧であるにもかかわらず、一つひとつの単価が市場価格よりも著しく高額に設定されていたのです。

これは、お客様の不安を煽り、適正ではない価格で契約をさせようとする、非常に悪質な手口です。

幸いにもお客様は、この業者に工事を依頼する気が全くなかったため、被害に遭うことはありませんでした。

そこで私たちは、お客様に心から安心していただくため、改めて無料で屋根の目視点検を行い、現在の屋根の状態を正確に確認させていただくことになりました。

この事例からも分かるように、不必要な工事を勧めたり、相場よりも高額な費用を請求したりする悪質な業者が残念ながら存在します。

大切なお住まいを守るためにも、複数の業者から見積もりを取り、工事内容や費用、そして何よりもその会社の信頼性をしっかりと比較検討することが、非常に重要だと痛感いたしました。

今回の工事は、お客様が安心して適正なリフォームを受けられるよう、私たちがお手伝いさせていただく大きなきっかけとなりました。

建物の状況

| 築年数 | 築17年ほど |

| 工事費用 | 仮設足場込みで、約150万円~ |

| 施工期間 | 5日間 |

| 建物種別 | 戸建て(木造) |

- 1. 名古屋市で屋根リフォームを成功させる秘訣!悪質業者対策から工事全工程まで

- 1.1.1. 今回のカバー工法・外壁塗装・ベランダ防水工事の初回点検の様子は?

- 1.1.2. 【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

- 1.1.3. 建物の状況

- 1.1.4. 作業のビフォーアフター

- 2. 突然の訪問販売にご注意!悪質な手口の実態

- 3. 安全第一!脚立と高所カメラによる正確な屋根診断

- 3.1. 築17年で深刻な劣化?要注意「パミール」屋根材の危険性

- 3.2. 見過ごされがちな初期不良!新築時の施工不良が招く雨漏りリスク

- 3.3. 屋根以外も要チェック!破風板と外壁シーリングの劣化サイン

- 3.4. 雨樋の劣化も見逃せない!家全体を守る縁の下の力持ち

- 3.4.1. 恐ろしい手抜き工事!防水テープでごまかされた雨樋の接続部

- 3.5. 致命的な施工不良!水が逆流するバルコニーの恐怖

- 4. 診断結果と総合的なリフォームプランのご提案

- 5. 工事前準備の徹底!カーポート一時撤去と仮設足場の重要性

- 5.1. 徹底管理!カーポート屋根材の固定ビスを一本たりともなくさない工夫

- 5.2. 安全確保と効率化!カーポート撤去から仮設足場設置へ

- 6. ご近所への配慮も万全!道路占有許可と交通誘導員(ガードマン)の配置

- 6.1. 事故ゼロを目指す!仮設足場の必要性とお客様の安全

- 6.2. 足場設置完了!いよいよ養生シートの準備へ

- 6.3. 近隣への配慮!養生シートと赤色灯で安全を確保

- 6.4. 24時間安全管理!センサー付き赤色灯の役割

- 7. いよいよ本格的な屋根工事開始!カバー工法の丁寧な施工

- 7.1. 雨水誘導の要!軒先部とケラバ袖部の水切り板金

- 7.2. 変形屋根にも対応!専門技術で徹底防水

- 8. 効率と安全を両立!狭い場所での材料搬入と作業準備

- 8.1. パミール屋根も安心!カバー工法で新しく生まれ変わる屋根

- 8.2. 隠されたビス釘の技!見た目も耐久性も完璧な屋根づくり

- 8.3. 屋根の頂点を守る!「棟板金材」で仕上げの防水対策

- 8.4. 壁際も完璧!「のし水切り板金」でベランダからの雨水侵入もブロック

- 9. 工事完了!お客様の笑顔が私たちの喜び

- 9.1. まとめ:名古屋市で住宅リフォームをご検討中の皆様へ

- 9.1.1. それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

- 10. FAQ(工事に関するよくある質問)

- 11. 同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

- 12. 同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

作業のビフォーアフター

突然の訪問販売にご注意!悪質な手口の実態

先日、名古屋市中区にお住まいのお客様から、私たちにご相談がありました。

なんと、歩道から無断で屋根の写真を撮り、後日その写真と見積書を持って突然訪問してきた業者がいたそうです。

お客様はあまりにしつこい勧誘に困り果て、弊社にご連絡くださいました。

お客様から見せていただいたその業者の写真とお見積書を確認してみると、驚くべき内容でした。

写真は、破損している屋根材ばかりをズームアップして撮影されており、お客様を不必要に不安にさせるような意図が感じられました。

さらに、お見積書は工事項目が不明瞭にもかかわらず、一つひとつの単価が非常に高額に設定されていたのです。

これは、お客様の不安を煽り、高額な契約を結ばせようとする悪質な手口に他なりません。

幸いにもお客様は、この業者に工事を依頼するお気持ちは全くなかったとのこと。

私たちは、お客様に心から安心していただくため、改めて無料で屋根の目視点検を行い、現在の状況を正確に確認させていただきました。

不必要な工事を勧めたり、相場よりも高額な費用を請求したりする悪質な業者は残念ながら存在します。

大切な住まいを守るためにも、複数の業者から見積もりを取り、工事内容や費用、会社の信頼性をしっかりと比較検討することが非常に重要です。

安全第一!脚立と高所カメラによる正確な屋根診断

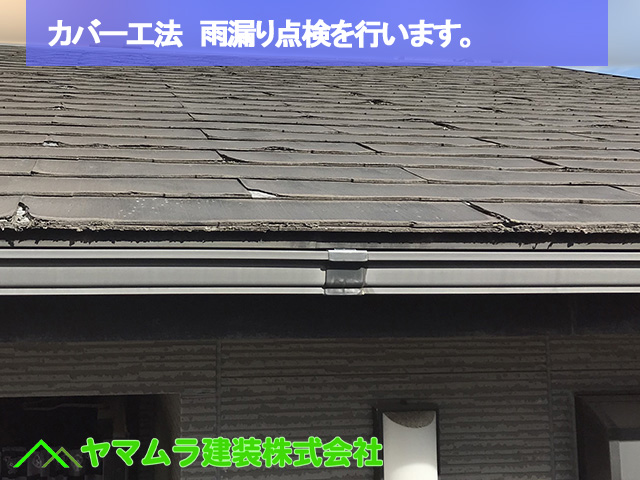

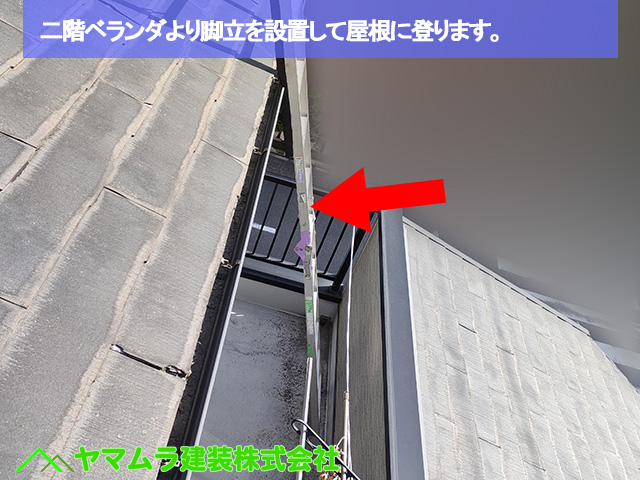

お客様宅では、まずベランダバルコニーを使わせていただき、そこに脚立を設置して2階の屋根に上がって目視による点検を行いました。

最近の屋根点検では、お客様と作業員の安全を最優先するため、脚立で上がれる範囲での屋根の目視点検を基本としています。

具体的には、2階建ての建物で、かつ1階の屋根部分に十分な広さがあり、脚立を安全に設置できる場合にこの方法をとっています。

なお、伸縮する長い2連はしごを使って直接2階屋根に上る点検方法は、安全上のリスクが高いため、現在はお断りさせていただいております。

お客様と作業員の安全を守るため、何卒ご理解をお願いいたします。

では、1階屋根に脚立を設置するスペースがない場合や、2階建ての屋根のみの建物、あるいはより高所の詳細な点検が必要な場合はどうするのでしょうか?

ご安心ください。そのような場合には、高所撮影用のカメラを用いた点検方法を採用しています。

ドローンや高所カメラを使い、屋根全体の動画や写真を撮影することで、地上からでは見えにくい細かなひび割れやズレ、コケの発生状況なども鮮明に把握できます。

この撮影データをもとに、お客様にも屋根の現状を分かりやすくご説明し、最適な補修プランをご提案させていただきます。

築17年で深刻な劣化?要注意「パミール」屋根材の危険性

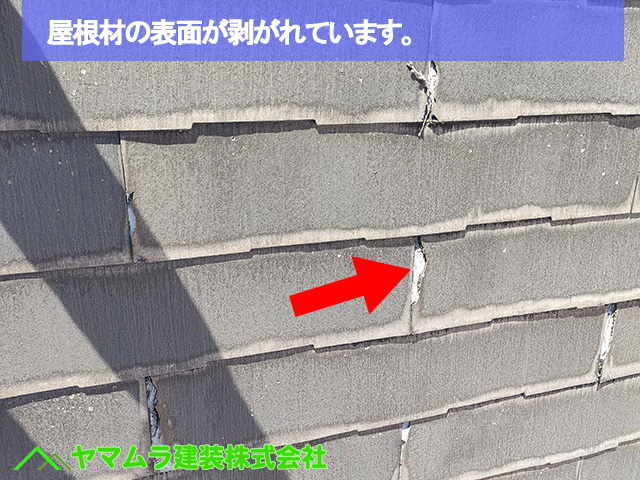

点検のため屋根に登ってみると、築約17年という年数にしては、想像以上に劣化が激しい状態でした。

その原因は、他でもない「パミール」という屋根材が使われていたためです。

このパミールは、かつて多くの住宅で採用されましたが、時間の経過とともに特有の劣化症状が現れることで知られています。

特に目立ったのは、パミール屋根材の一枚一枚が重なり合う境界部分です。

この部分がまるでミルフィーユのように層状に剥がれてしまう「層間剥離(そうかんはくり)」と呼ばれる現象が広範囲で発生しており、非常に深刻な状態でした。

このような剥がれが進行すると、屋根材としての防水性が失われ、雨漏りのリスクが格段に高まります。

パミール屋根材の劣化は、見た目の問題だけでなく、建物の構造にも影響を及ぼしかねません。

もしご自宅の屋根がパミールではないかご心配な方、または築10年以上で一度も屋根点検をしていないという方は、早めに専門業者による点検をお勧めします。

見過ごされがちな初期不良!新築時の施工不良が招く雨漏りリスク

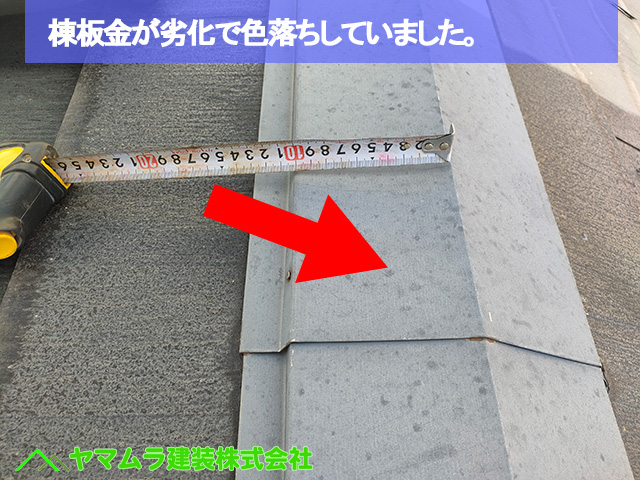

屋根の板金部分が日光の紫外線を受けて色褪せていました。

これは見た目の問題だけでなく、板金が劣化しているサインでもあります。

さらに詳しく見ていくと、新築時の施工に問題があったことが判明しました。

築17年のお宅でしたが、板金を固定するための釘の頭部分に防水処理が施されていなかったのです。

本来、このような箇所には、雨水が釘穴から染み込まないようにコーキングボンドという防水材を塗布して、しっかりと水密性(すいみつせい:水を漏らさない性質)を確保する必要があります。

しかし、今回のお宅ではその形跡が全くありませんでした。

これは、当時の施工業者の技術力や知識が不足していた可能性を示しています。

このような初期の防水処理の不備は、時間の経過とともに雨漏りの原因となるリスクを高めます。

釘穴から浸入した雨水は、屋根の下地材を腐食させたり、最悪の場合、室内に雨漏りを引き起こしたりする可能性があります。

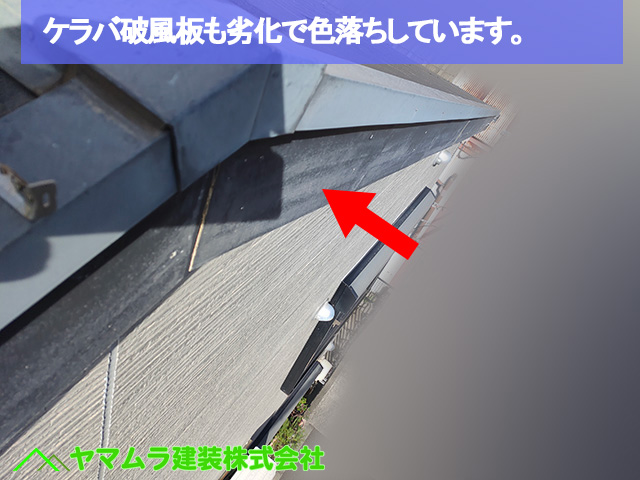

屋根以外も要チェック!破風板と外壁シーリングの劣化サイン

今回は、意外と見落とされがちな「破風板(はふいた)」と「外壁シーリング」の劣化についてお伝えします。

屋根の先端部分にある破風板が塗装の剥がれを起こしていました。

破風板とは、屋根の妻側(屋根の三角になっている部分の端)に取り付けられている板のことで、雨水の浸入を防ぎ、屋根の下地を守る重要な役割を担っています。

ここが劣化すると、雨水が直接下地に染み込み、腐食の原因となることもあります。

また、外壁材の接合部分のシーリング(コーキング)も劣化しかけているのが確認できました。

シーリングとは、外壁材と外壁材のつなぎ目や窓枠の隙間などを埋めるゴム状の素材のことです。

これが劣化すると、ひび割れたり剥がれたりして隙間ができ、そこから雨水が壁の内部に浸入し、雨漏りや建物の構造を傷める原因になります。

一般的に、シーリングの寿命は10年程度と言われており、塗り替えや打ち替えの時期が近づいているサインかもしれません。

このように、屋根だけでなく、破風板や外壁シーリングといった細部の劣化も、お家全体の耐久性や防水性に大きく影響します。

これらのサインを見逃さず、早めに適切なメンテナンスを行うことが、大切なお家を長持ちさせる秘訣です。

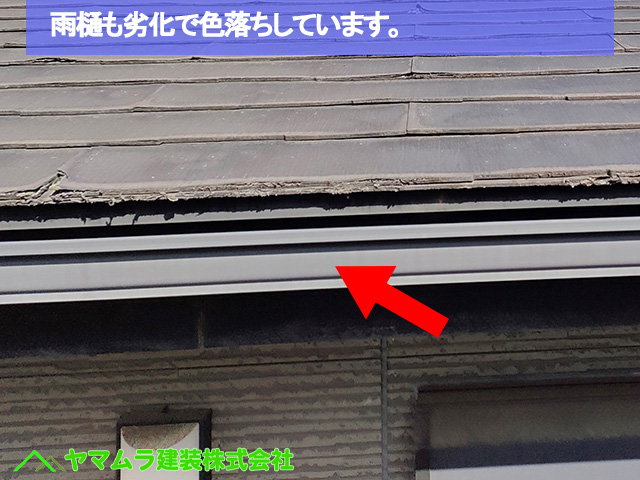

雨樋の劣化も見逃せない!家全体を守る縁の下の力持ち

屋根や外壁と同様に雨樋も目視で丁寧に確認しました。

雨樋は、屋根から流れてくる雨水を集め、地面の排水口へとスムーズに誘導する役割を担っています。

これにより、雨水が直接家の基礎や外壁に流れ落ちるのを防ぎ、建物へのダメージや浸水を防いでくれるのです。

しかし、この雨樋も時間の経過とともに劣化していきます。

特に、常に日光の紫外線や雨風にさらされているため、色褪せや変形、さらには割れてしまうことも珍しくありません。

割れたり、外れたりした雨樋をそのままにしておくと、雨水が適切に排水されず、外壁の汚れや劣化、基礎への浸水、最悪の場合は雨漏りの原因にもなりかねません。

そのため、雨樋も定期的な点検とメンテナンスが非常に重要です。

交換の時期が来たら新しいものに取り替えたり、外壁塗装の塗り替え工事と同時に、雨樋も一緒に塗装したりすることで、紫外線による劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。

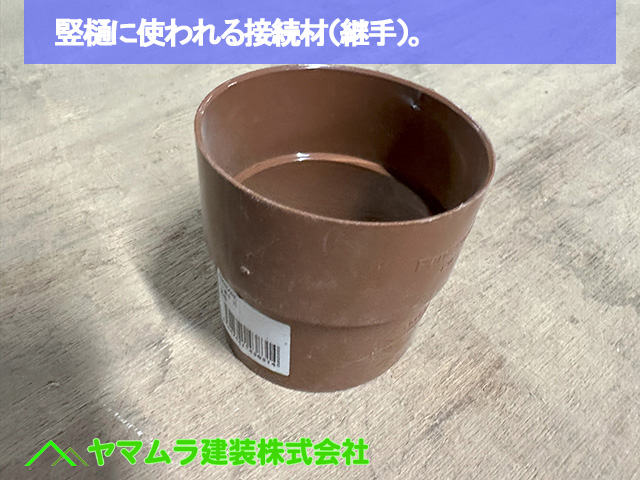

恐ろしい手抜き工事!防水テープでごまかされた雨樋の接続部

私たちは驚くべき光景を目にしました。

それは、雨樋の竪樋(たてどい)部分、つまり垂直に設置されている雨樋の接続部分です。

本来であれば、ここには専用の「継手(つぎて)」という部材を取り付けて、雨樋同士をしっかりと接続し、水漏れを防ぐ必要があります。

しかし、このお宅では、継手が使われずに普通の防水テープが貼られているだけだったのです。

防水テープは、室内など日光が当たらない場所であれば、ある程度の耐久性があるかもしれません。

しかし、雨風が直接当たり、さらに強力な紫外線が降り注ぐ屋外の雨樋に防水テープを使用するのは、プロの視点から見ても完全に手抜き工事と言わざるを得ません。

このような施工では、防水テープがすぐに劣化して剥がれ、接続部分から雨水が漏れ出すのは時間の問題です。

実際に雨水が漏れ続けると、基礎部分の劣化を早めたり、外壁に常に水が当たってしまい、カビやコケの発生、さらには外壁材自体の寿命を縮めることにもつながります。

残念ながら、中にはこのようなずさんな工事を行う業者も存在します。

大切なご自宅を長く守るためには、信頼できる業者選びが非常に重要です。

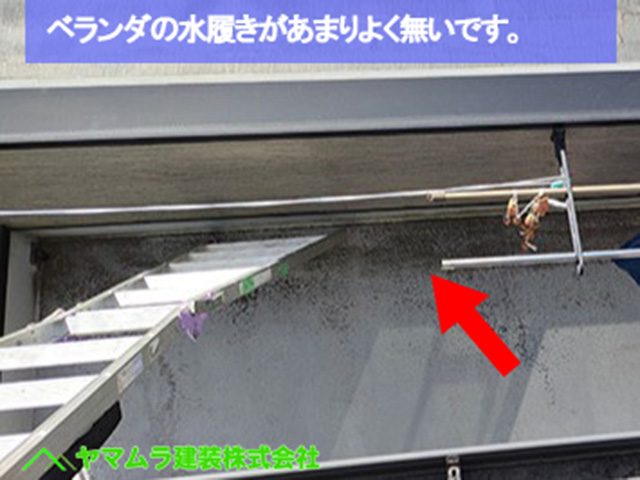

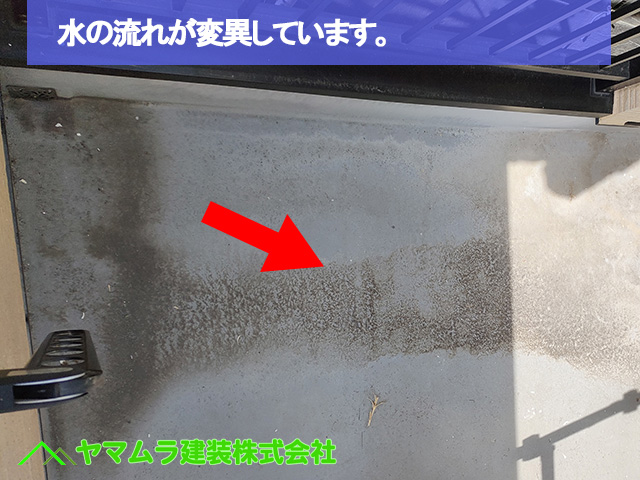

致命的な施工不良!水が逆流するバルコニーの恐怖

バルコニーを拝見した際、信じられないような状況に直面しました。

写真のアングルが少し分かりにくいかもしれませんが、通常、バルコニーの雨水は、写真左上にあるドレン(排水口)に向かってスムーズに流れるように勾配(こうばい:傾斜)がつけられているのが一般的です。

しかし、このお客様宅では、なんと水が全く逆の右方向へ溜まるように流れてしまっていたのです。

これは、新築時の施工不良としか考えられません。

本来、バルコニーの床面には、雨水が確実にドレンへ流れるように、適切な傾斜、つまり勾配をつけなければなりません。

この勾配が逆になっていると、雨水がバルコニーに常に溜まってしまい、防水層に大きな負担をかけます。

結果として、防水層の劣化を早めたり、ひび割れから雨水が建物内部に浸入し、階下への雨漏りや建物の構造材の腐食を引き起こしたりする致命的な欠陥につながります。

この問題は、施工時の監督や作業を行った業者が、基本的な防水の知識やチェックを怠っていたために発生したと考えられます。

お客様の大切な住まいを守る上で、このような見落としは決してあってはならないことです。

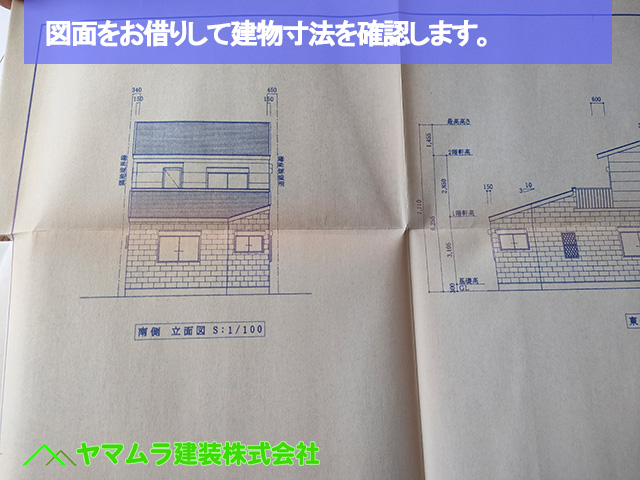

診断結果と総合的なリフォームプランのご提案

詳細な点検後、お客様にはその場で撮影した写真をお見せしながら、特に気になった点をいくつか具体的にご説明させていただきました。

お家の「健康診断」のようなイメージです。

例えば、前回のブログでも触れた「パミール」屋根材の層間剥離、防水処理が施されていなかった板金の釘頭、色褪せや剥がれが見られた破風板、機能不全を起こしている雨樋、そして最も懸念された勾配不良のバルコニー防水などです。

これらの診断結果に基づき、私たちは総合的なリフォームプランをご提案しました。

具体的には、既存の屋根材の上から新しい屋根材を重ねて施工する屋根のカバー工法、建物の美観と保護を兼ねる外壁と雨樋の塗り替え工事、そして雨漏りのリスクを根本から解消するためのベランダ防水の塗り替えです。

お客様も、実は以前からご自宅の劣化が気になっていらっしゃったそうで、私たちの提案に真剣に耳を傾けてくださいました。

そして、「ぜひ具体的な工事費用を知りたい」とのご要望をいただき、すぐにお見積もりを作成し、内容をご確認いただくことになりました。

大切なご自宅のメンテナンスは、一度にまとめて行うことで、個別に依頼するよりも費用や手間を抑えられる場合があります。

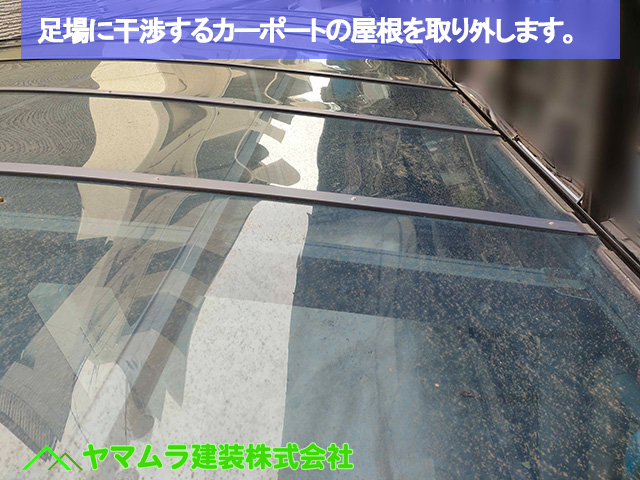

工事前準備の徹底!カーポート一時撤去と仮設足場の重要性

ここからは、実際の工事に入る前の準備作業についてご紹介します。

特に今回は、カーポートの一時撤去と、安全な作業に不可欠な仮設足場の設置について詳しく見ていきましょう。

屋根の工事を安全に進めるには、建物の周囲に足場を組む必要があります。

しかし、今回のお客様宅では、車庫に設置されたカーポートの屋根が、この足場の設置スペースと干渉してしまう状況でした。

このような場合、カーポートの屋根部分を一時的に撤去する作業が必要になります。

これは、足場を安全に、そして確実に組むための大切な工程なんです。

今回撤去したのは、塩ビ製(えんびせい)のカーポート屋根です。

一枚の大きな板状の素材でできており、複数枚が接続される部分には、固定ビスを隠すカバーが取り付けられていました。

このカバーを慎重に取り外し、一枚ずつ丁寧に屋根材を剥がしていきます。

破損させないよう細心の注意を払いながら作業を進めることで、工事完了後に元の状態に戻せるよう配慮しています。

一見するとシンプルな作業に見えますが、カーポートの構造を理解し、破損させずに取り外すには専門知識と経験が必要です。

私たちは、お客様の大切な財産であるカーポートにも配慮し、責任を持って作業を行います。

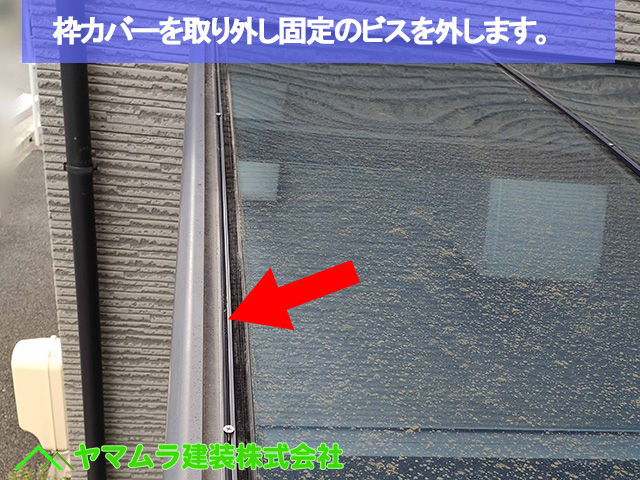

徹底管理!カーポート屋根材の固定ビスを一本たりともなくさない工夫

カーポートの屋根を安全に外すため、まず手前の部分からカバー材を慎重に取り外していきます。

このカバー材を外すと、その下から屋根材を固定している専用のビスが見えてきます。

一枚一枚の屋根材を傷つけないよう、細心の注意を払いながら、これらのビスも丁寧に外していきます。

当然のことながら、これらの固定ビスはホームセンターなどで手軽に購入できるものではありません。

カーポートのメーカーごとに形状やサイズが異なるため、もし紛失してしまうと、後で元に戻す際に大変な手間がかかるだけでなく、最悪の場合は再調達が困難になることもあります。

そこで私たちは、外したビス一本一本が確実に管理できるよう、専用に用意したビニール袋にすべて入れて保管しています。

これは、お客様の大切なカーポートを、工事完了後に元の状態へ完璧に戻すための重要な工程です。

安全確保と効率化!カーポート撤去から仮設足場設置へ

カーポートの屋根材を固定しているビスをすべて取り外すと、一枚の塩ビ製屋根材を安全に取り外せるようになります。

私たちは、カーポートの手前部分からこの作業をスタートし、一枚ずつ丁寧に屋根材を剥がしていきます。

同時に、作業のために使用している脚立も一列ずつずらしながら移動させ、次の屋根材の撤去に取り掛かるという、効率的かつ安全な流れで作業を進めていきます。

全ての屋根材を剥がし終えたら、お客様の大切なカーポートの材料を破損させないよう、隅の方にまとめて置いておきます。

さらに、ホコリや汚れから守るために、養生シートでしっかりと包んで保管します。

これにより、工事完了後に元の状態へスムーズに戻せるように準備を整えるわけです。

ここまでの作業が完了すれば、ようやく建物の周囲に仮設足場(かせつあしば)を設置する準備が整います。

カーポートがなくなったことで、足場を組むスペースが確保され、屋根や外壁、その他高所での作業を安全かつ確実に行えるようになります。

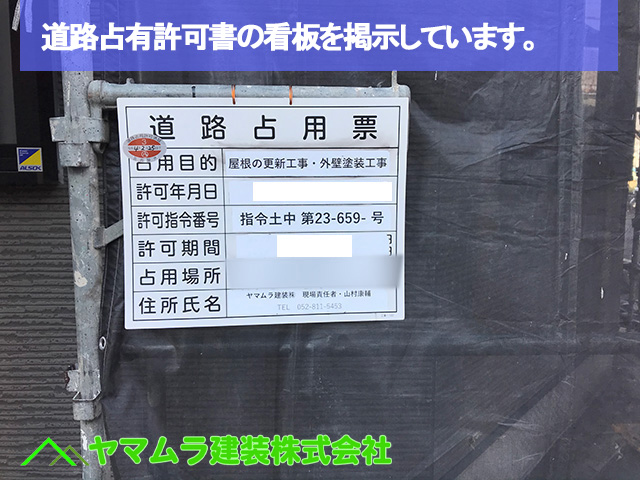

ご近所への配慮も万全!道路占有許可と交通誘導員(ガードマン)の配置

私たちは、工事中の近隣住民の皆様や通行される方の安全も最優先に考えています。

今回は、特に重要な「道路占有許可」と「交通誘導員(ガードマン)」の配置についてご説明します。

大規模な屋根工事を行う際には、作業に必要な仮設足場(かせつあしば)が、やむを得ず一部道路にはみ出してしまうことがあります。

このような場合、道路を通行する方々の安全を確保し、スムーズな交通を妨げないように、事前に管轄の地域の土木事務所へ「道路占有許可書(どうろせんゆうきょかしょ)」を申請する必要があります。

これは、公共の道路を一時的に工事のために使用することを許可してもらう、非常に大切な手続きです。

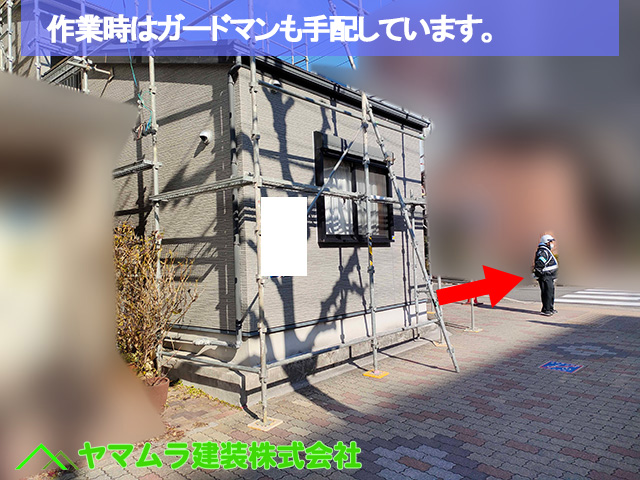

そして、この道路占有許可の申請条件の一つとして、必ず交通誘導員(通称:ガードマン)を配置して作業を進めることが義務付けられています。

交通誘導員は、工事現場の周辺で通行される車両や歩行者の安全を確保し、スムーズに誘導する役割を担います。

これにより、工事中の事故を未然に防ぎ、近隣の皆様にご迷惑をおかけしないよう細心の注意を払っています。

私たちは、このように目に見えない部分での準備や手続きも、お客様に安心して工事をお任せいただくために非常に重要だと考えています。

法令を遵守し、地域社会への配慮を怠らないことで、トラブルのない安全な工事を実現しています。

事故ゼロを目指す!仮設足場の必要性とお客様の安全

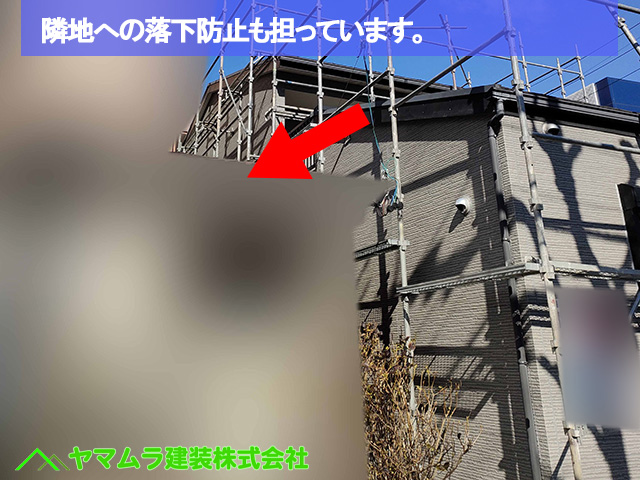

仮設足場は、工事中に作業員が安全に移動し、作業を行うための「足場」となるだけでなく、歩行者への安全対策や、隣の家への塗料や資材の落下防止にも非常に有効な手段です。

屋根の上での作業は高所であり、常に危険と隣り合わせです。

足場があることで、職人は安定した体勢で作業に集中でき、作業効率も向上します。

現代のリフォーム工事では、敷地が狭くて物理的に設置が難しい場合を除き、ほぼ確実に仮設足場を設置します。

これは、作業員の安全確保はもちろんのこと、万が一の事故を防ぎ、近隣の皆様にご迷惑をおかけしないためのプロとしての責任でもあります。

お客様にとっても、安全な作業環境は大きなメリットをもたらします。

もし足場がない状態で工事中に落下事故などが起きてしまうと、お客様ご自身も何らかの責任を負う可能性が考えられます。

例えば、第三者への損害賠償責任などが生じるリスクです。

ただし、お客様が知らぬ間に業者が足場の手配を怠っている場合は、その限りではありません。

信頼できる業者であれば、工事の安全対策について事前にしっかりと説明し、足場の必要性や費用についても明確にお伝えします。

足場設置完了!いよいよ養生シートの準備へ

事前の周到な準備、特にカーポートの屋根を一時的に取り外しておいたおかげで、今回の工事に必要な仮設足場をスムーズかつ理想的な形で設置することができました。

足場は、地上から一段ずつ、まるでブロックを積み上げるように慎重に組み立てていきます。

そして、作業員が安全に作業できるよう、最上段の屋根の高さまでしっかりと足場を取り付けます。

これで、職人たちが安定した状態で屋根の上や外壁の作業ができるようになります。

足場がしっかりと組まれることで、作業効率が向上するだけでなく、何よりも安全が確保されます。

足場の設置が完了したら、次に大切な工程が待っています。

それは、養生シート(ようじょうシート)を取り付ける準備です。

養生シートは、工事中に発生する塗料の飛び散りや、屋根材の破片などが近隣の住宅やお客様の敷地内に飛散するのを防ぐためのものです。

また、作業中のホコリやゴミの拡散も抑え、周囲への配慮を怠りません。

近隣への配慮!養生シートと赤色灯で安全を確保

☞

組み上がった仮設足場に、まず最上段から養生シートを垂らしていきます。

この養生シートは、工事中に発生するホコリやゴミ、塗料の飛散などを防ぎ、近隣の皆様やお客様の大切な敷地を汚さないための重要な役割を担っています。

上から下へ順にシートを下ろし、シートについている多くの結束用のひもを、仮設足場のパイプにしっかりと縛り付けて固定していきます。

この結束作業は、単に縛るだけでなく、シートが風でバタついたり、たるんだりしないよう、ひもを一本一本丁寧に引っ張りながらしっかりと固定することが大切です。

これにより、美観を保ちつつ、養生効果を最大限に引き出します。

全ての養生シートの結束が終わったら、最後に歩行者の方々へ工事中であることを知らせるための「赤色灯」を取り付けていきます。

特に夜間や薄暗い時間帯でも工事現場が明確に分かり、安全に通行していただけるよう配慮しています。

24時間安全管理!センサー付き赤色灯の役割

仮設足場を設置し、養生シートを取り付けた後、私たちは必ずセンサー付きの赤色灯を足場に設置します。

この赤色灯は、ただ光るだけでなく、周囲の明るさを感知するセンサーが内蔵されています。

そのため、日中の太陽光が当たっている間は無駄に光ることはありません。

しかし、日が沈んで暗くなるとセンサーが自動的に反応し、赤色のライトが点滅し始めます。

特に道路に面している足場には、この赤色灯をしっかりと縛り付けて固定します。

夜間、辺りが暗くなっても、この赤色灯が光ることで、車を運転する方々はもちろん、歩行者の方々にも工事現場があることを明確に知らせることができます。

これにより、工事中の足場への接触や、思わぬ事故を未然に防ぐことが可能になります。

私たちの工事現場では、このように最新の安全設備を活用することで、24時間体制でお客様や近隣の皆様の安全確保に努めています。

見た目には分からないかもしれませんが、こうした細かな配慮と対策が、安心して工事期間を過ごしていただくために不可欠だと考えています。

いよいよ本格的な屋根工事開始!カバー工法の丁寧な施工

屋根のカバー工法では、既存の屋根材の上から新しい屋根材を重ねて施工しますが、その前に大切なのが防水紙(ルーフィング)を敷き詰める作業です。

防水紙は、万が一新しい屋根材の下に雨水が浸入してしまっても、建物の内部に水が到達するのを防ぐ、いわば「二次防水」の役割を果たすシート状の材料です。

これがあるかないかで、雨漏りのリスクが大きく変わるため、非常に重要な工程となります。

通常、防水紙の固定には、ハンマータッカー(建築用の大きなホッチキスのような工具)を使って打ち付けていきます。

しかし、今回は下地にパミールという特徴的な屋根材があるため、ハンマータッカーではしっかりと固定することができません。

パミールは層状に剥がれる特性があるため、タッカーの針がうまく効かないのです。

そこで私たちは、この現場に最適な方法として、専用の釘と釘打ち機を使用して防水紙を固定していきます。

これにより、パミールの上からでも防水紙を確実に、そして強固に下地に固定することが可能になります。

どんな下地であっても、状況に応じた最適な方法で、防水性を最大限に高める工夫を凝らしています。

雨水誘導の要!軒先部とケラバ袖部の水切り板金

屋根の工事において、水の処理は最も大切な要素の一つです。

どんなに高品質な屋根材を使っても、雨水の流れを適切にコントロールできなければ、雨漏りや建物の劣化につながってしまいます。

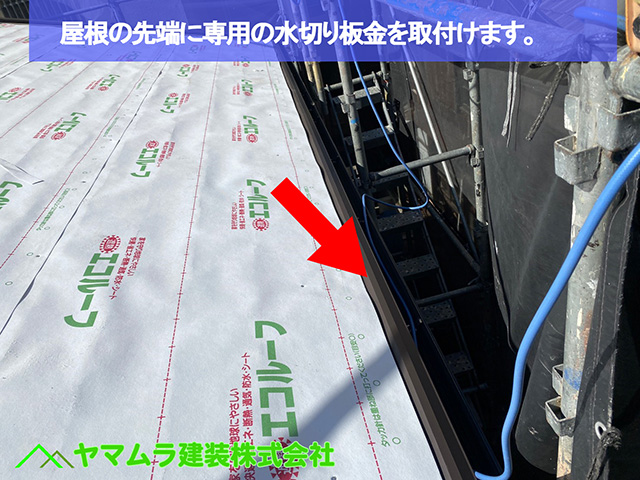

そこで登場するのが、屋根の先端部分に取り付ける「軒先部(のきさきぶ)の専用水切り板金」です。

これは、屋根に落ちた雨水が軒先からスムーズに流れ落ちるように誘導し、軒天(のきてん:軒の裏側)や外壁を濡らさないように保護する役割を果たします。

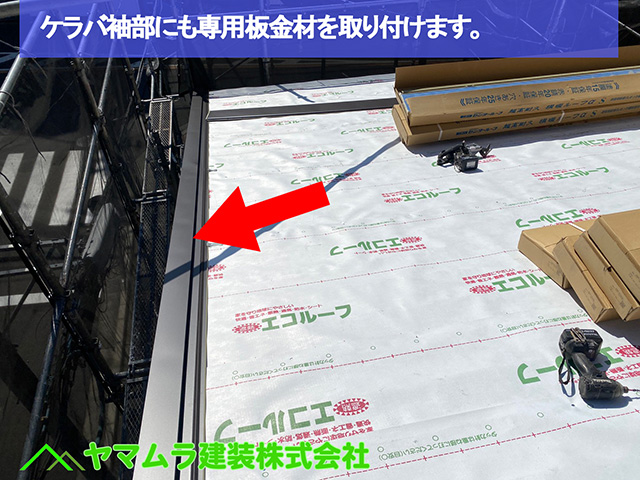

同時に、屋根の両端、つまり三角になっている部分の端にあたる「ケラバ袖部(けらばそでぶ)」にも、雨水が壁側に回り込むのを防ぐための「水流れの板金」を取り付けていきます。

ケラバ袖部の板金は、屋根の側面から雨水が吹き込んだり、壁に伝って浸入したりするのを防ぐ「防波堤」のような存在です。

これらの水切り板金は、一見すると目立たない部分ですが、お家を長期間にわたって雨水の浸入から守るために不可欠なものです。

適切な位置に正確に取り付けることで、雨水がスムーズに排水され、建物の構造体を湿気や腐食から守ります。

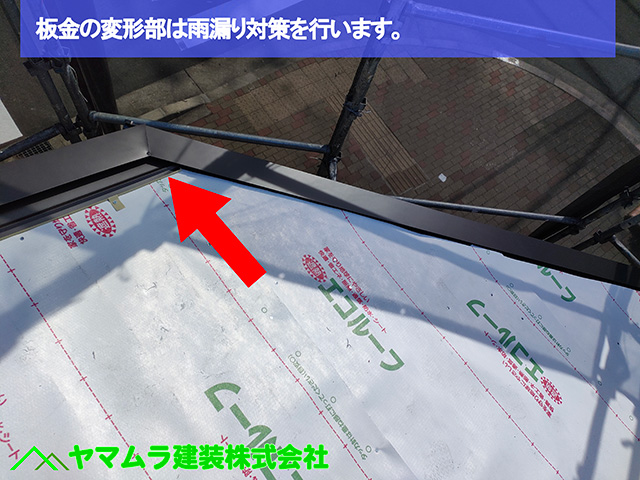

変形屋根にも対応!専門技術で徹底防水

点検でお伺いしたお宅の屋根は、敷地の形状に合わせて一部が斜めにカットされていました。

このような変形した屋根は珍しくありませんが、問題はその処理方法にありました。

既存の屋根材が「パミール」であったため、斜めに切断して加工したものをそのまま使用していたのです。

パミールという屋根材は、以前のブログでもお伝えしたように、層状に剥がれて劣化しやすい特性があります。

特に、切断面は保護されていないため、そこから直接雨水や紫外線が浸入しやすく、通常の面よりも早く劣化が進行する傾向があります。

このお宅でも、まさにその切り口から激しい劣化が始まっていました。

さらに、この斜めに加工された場所には、それに合わせて雨樋も斜めに取り付けられていました。

しかし、屋根材の切り口からの劣化が進むと、雨水が適切に排水されず、雨樋の機能にも影響を及ぼす可能性があります。

このような特殊な形状の屋根の場合、単に屋根材を切って合わせるだけでは不十分です。

切断面からの劣化を防ぐための適切な処理や、専用の役物(やくもの)と呼ばれる部材を用いるなど、より専門的な知識と技術が求められます。

このような特殊な形状の屋根でも、徹底した防水処理で雨水の浸入を防ぎます。

まず、斜めに切断された部分に、通常の屋根面よりも先に防水紙(ルーフィング)を丁寧に貼っていきます。

この防水紙は、屋根材の下に敷くことで、万が一屋根材の隙間から雨水が侵入しても、建物の内部への浸水を防ぐ「二次防水」の役割を担う重要なシートです。

防水紙を敷設した後には、その上から水流れ板金(みずながればんきん)を取り付けます。

この板金は、斜めに流れてくる雨水を確実に排水経路へと誘導し、切断面や建物の壁際への水の回り込みを防ぐためのものです。

複雑な形状だからこそ、雨水の流れを正確にコントロールする工夫が必要になります。

そして、この水流れ板金の取り付けが完了したら、いよいよ屋根全体に防水紙(ルーフィング)を敷き詰めていきます。

最後に、屋根の変形している上部の端、つまりケラバ袖部(けらばそでぶ)にも、同様に水流れ板金を取り付け、屋根全体を雨水から守る強固な防水層を完成させます。

効率と安全を両立!狭い場所での材料搬入と作業準備

今回の現場では、敷地の制約があり、さらにカーポートの骨組みが残っていたため、作業員が屋根へ昇り降りするための昇降用のはしごを設置するスペースが非常に限られていました。

しかし、私たちはどんな状況でも安全を最優先します。

狭い範囲でも最大限の安全を確保できるよう、熟練の職人が最適な位置にはしごを設置します。

はしごの設置と並行して、屋根上での作業効率を高めるための準備も進めます。

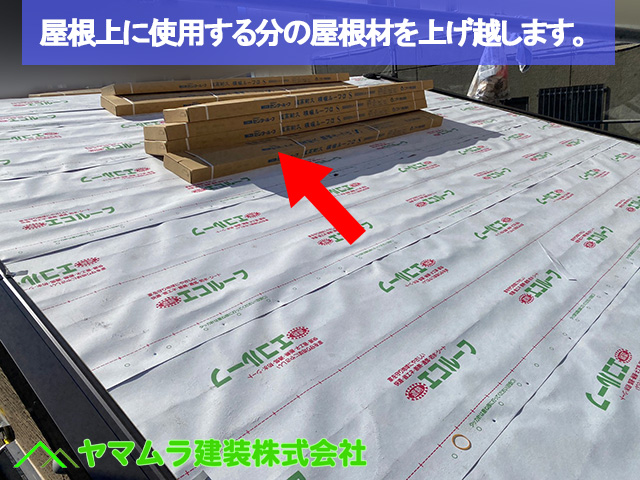

屋根の上には、これから使用する予定のカバー工法専用の板金屋根材を、必要な本数だけ梱包されたまま運び上げておきます。

これは、一度に大量の材料を運び上げるのではなく、作業の進行に合わせて必要な分だけを準備することで、屋根上のスペースを有効活用し、作業の安全性を高めるためです。

このように、作業前の準備段階から、私たちは細部にわたる工夫を凝らしています。

狭い場所での作業や、材料の搬入方法一つとっても、安全確保と効率化を両立させることで、お客様に質の高い施工をスムーズにお届けできると考えています。

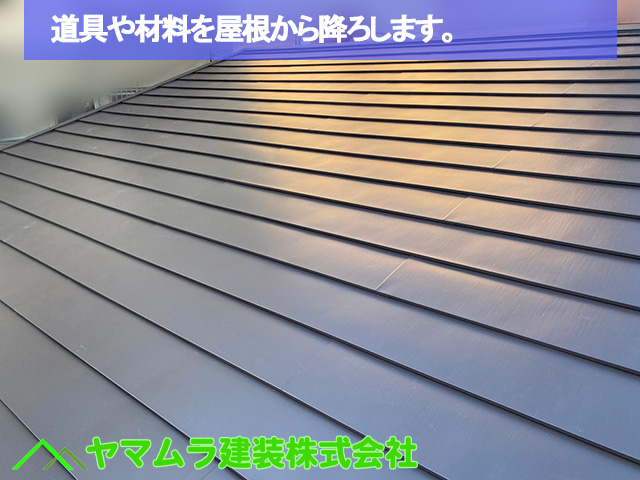

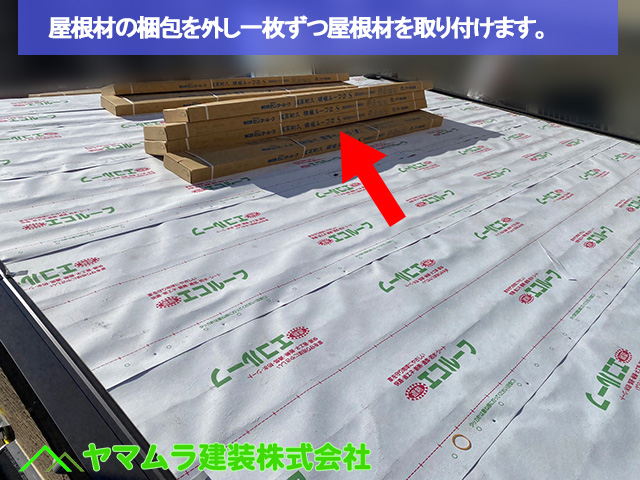

パミール屋根も安心!カバー工法で新しく生まれ変わる屋根

特に劣化が進行しやすい「パミール」という屋根材が使われていました。

このパミール屋根材を撤去せずに、その上から新しい屋根材を重ねて施工するのがカバー工法です。

この方法は、廃材の発生を抑え、工期も短縮できるため、環境にもお財布にも優しいリフォーム方法として注目されています。

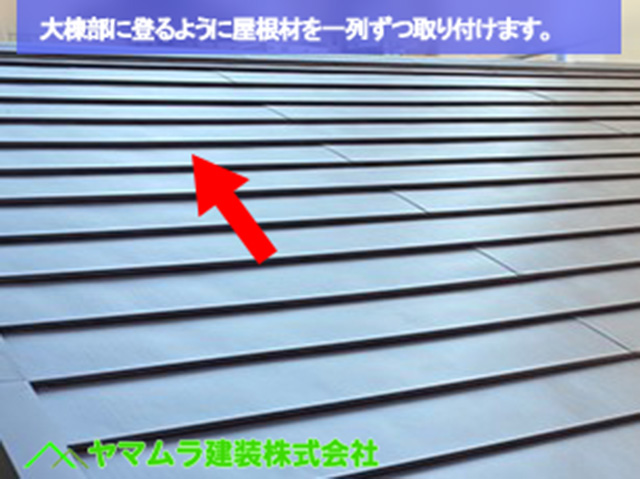

屋根上には、事前に運び上げておいたカバー工法専用の板金屋根材が準備されています。

職人たちは、梱包された板金屋根材を一枚ずつ丁寧に解き、いよいよ屋根へと取り付け始めていきます。

この板金屋根材は、軽量でありながら耐久性に優れ、様々な気候条件からお家をしっかりと守ってくれます。

一枚一枚、正確な位置に新しい屋根材を設置していく作業は、熟練の技術と経験が求められます。

わずかなズレが後々の雨漏りにつながる可能性もあるため、職人たちは細心の注意を払いながら、一枚ずつ確実に固定していきます。

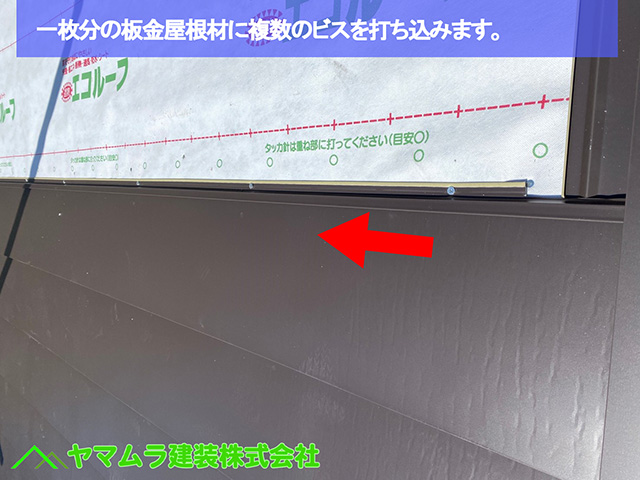

隠されたビス釘の技!見た目も耐久性も完璧な屋根づくり

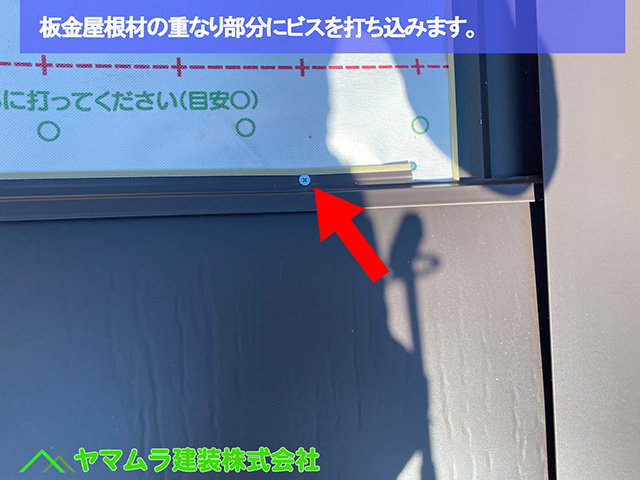

新しい板金屋根材は、ただ屋根に置くだけではその性能を十分に発揮できません。

特に日本の気候は、台風や強風、地震など、屋根に大きな負担をかける要素がたくさんあります。

そこで重要になるのが、確実な固定作業です。

私たちは、上下の板金屋根材が重なり合って、ちょうど隠れる場所に固定用のビス釘を取り付けていきます。

この「隠れる場所」にビス釘を打つことで、仕上がりの美しさを損なうことなく、屋根材をしっかりと固定することができます。

外部からビスが見えないため、見た目もすっきりしますし、ビス頭からの雨水の浸入リスクも低減できます。

さらに、一枚の板金屋根材に対して、5本から6本ものビス釘を複数打ち込んで固定していきます。

これは、屋根材全体に均等に力が分散されるようにするためです。

ビスの数が少ないと、一部に負荷が集中して屋根材が浮き上がったり、強風で剥がれたりするリスクが高まります。

複数本のビスでしっかりと固定することで、どんな厳しい気象条件にも耐えうる、頑丈な屋根を完成させます。

屋根の頂点を守る!「棟板金材」で仕上げの防水対策

一枚一枚丁寧に固定してきた板金屋根材は、屋根の端から順番に、そして段々と高さを上げながら、建物の屋根の頂点(てっぺん)付近まで取り付けを進めていきます。

これは、屋根の片面が終わったら、同様の手順で反対側の屋根面も頂点付近まで新しい板金屋根材を葺き上げていきます。

左右両面の屋根が、まるで新しい皮膚のようにしっかりと覆われていく様子は、まさに職人技の見せ所です。

両方の屋根面が頂点まで葺き上がったら、いよいよ仕上げの工程です。

屋根の最も高い位置、つまり左右の屋根面が合わさる部分には、雨水の浸入を防ぐために専用の棟板金材(むねばんきんざい)を取り付けていきます。

棟板金は、屋根のてっぺんを覆い隠す蓋のような役割を果たす大切な部材です。

これがないと、屋根材の隙間から雨水が建物内部に入り込み、雨漏りの原因となってしまいます。

この棟板金の取り付けも、雨漏りを防ぐために非常に重要な作業であり、熟練の技術が求められます。

正確に取り付けることで、強風や大雨からお家をしっかりと守り、美しい仕上がりを実現します。

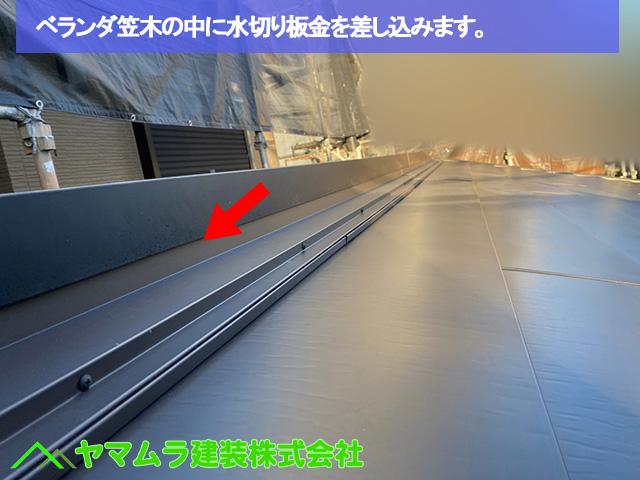

壁際も完璧!「のし水切り板金」でベランダからの雨水侵入もブロック

1階の屋根と建物の外壁が接する部分、ここは特に雨水が浸入しやすい箇所の一つです。

なぜなら、屋根材を軒先から順に上へと葺き上げていくと、外壁との間にどうしても隙間ができてしまうからです。

この隙間をそのままにしておくと、雨水が建物内部に入り込み、雨漏りの原因となってしまいます。

そこで登場するのが、この「のし水切り板金」です。

この部材は、その名の通り、屋根と外壁の隙間を隠すように上から被せて取り付けることで、雨水の浸入をしっかりと防ぐ役割を担います。

まさに、屋根と外壁の「つなぎ目」を雨から守る、重要なプロテクターと言えるでしょう。

今回の現場では、特にベランダバルコニーの笠木(かさぎ)が干渉する箇所がありました。

笠木とは、ベランダの手すり壁の頂部を覆う部材のことです。

このような複雑な部分でも、私たちはのし水切り板金の上部を笠木にしっかりと差し込むように施工します。

これにより、雨水が笠木の内側へ回り込むことを徹底的に防ぎ、完璧な防水性を実現します。

最後に、取り付けたのし水切り板金が風などで動かないよう、適切な位置に固定用のビス釘を打ち込んでしっかりと固定します。

目に見えにくい部分だからこそ、丁寧で正確な施工が求められます。

工事完了!お客様の笑顔が私たちの喜び

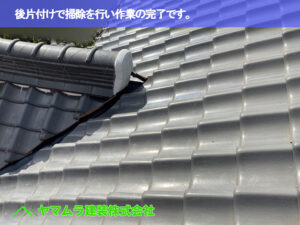

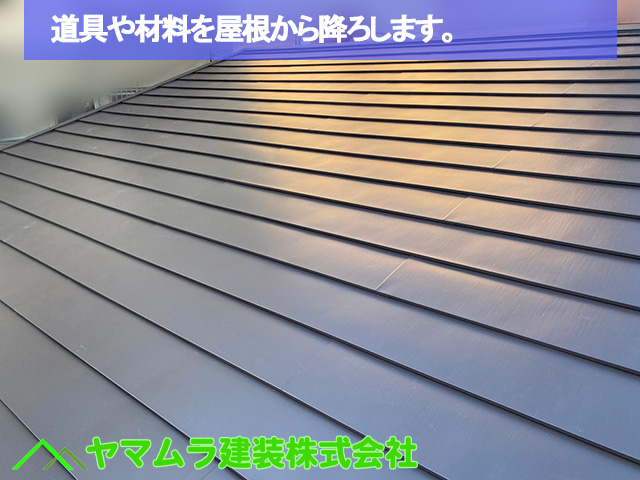

新しい屋根材の設置がすべて終わり、屋根の美観と機能が完全に整った後、私たちは最後の仕上げ作業に取り掛かります。

まず、屋根上に残っている作業工具や資材の切れ端、余った材料などを一つ残らず丁寧に地上へ降ろしていきます。

その後、強力なブロワー(送風機)を使って屋根全体を吹き掃除し、細かなホコリやゴミ一つなく、隅々まできれいに清掃します。

この清掃作業が完了した時が、屋根工事の全工程の終わりとなります。

すべての作業が終了した後、お客様へ屋根のカバー工法が完了したことをご報告させていただきました。

その際、工事中に撮影した工程写真を一枚一枚お見せしながら、劣化した屋根がどのように生まれ変わったのかを詳しくご説明しました。

お客様は、最初はかなり剥がれてひどい状態だった屋根が、見違えるようにきれいになった様子をご覧になり、「本当にきれいになって良かった!嬉しいです!」と、大変お喜びの声を上げてくださいました。

このお客様の心からの喜びと感謝の言葉こそが、私たち職人にとって何よりの励みとなり、この仕事の最高の醍醐味だと感じています。

まとめ:名古屋市で住宅リフォームをご検討中の皆様へ

名古屋市で屋根の劣化にお悩みの方、雨漏りが心配な方、または大切な家を長く快適に保ちたいとお考えの方は、ぜひ一度当社にご相談ください。

私たちは、お客様の不安を解消し、安心と感動をお届けできるよう、誠実な対応と確かな技術で皆様の住まいをサポートいたします。

どんな小さなことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

- 第一話・【名古屋市中区】屋根点検|築17年の「パミール」劣化と悪質訪問販売の手口

- 第二話・【名古屋市中区】建物診断|雨樋はテープ巻き、ベランダは逆勾配!?新築時の施工不良が発覚

- 第三話・【名古屋市中区】足場設置の準備|カーポートの屋根が邪魔?パネルを割らずに「脱着」作業

- 第四話・【名古屋市中区】足場設置完了|道路使用許可とガードマン配置!安全な工事の基準とは?

- 第五話・【名古屋市中区】パミール屋根カバー工法|層間剥離に挑む!防水紙と板金の下地施工

- 第六話・【名古屋市中区】屋根工事完了|パミールを金属屋根でカバー!棟板金と雪止めの施工

- お客様の声・【名古屋市中区】足場設置!同時に屋根・外壁塗装・ベランダ防水作業後にお客様の声

FAQ(工事に関するよくある質問)

訪問業者の指摘は本当だったの?

屋根が劣化していること自体は事実でしたが、不安を煽って高額契約を迫る手口は悪質です。即決せず、必ず信頼できる地元業者にセカンドオピニオンを求めてください。

工事期間はどれくらいですか?

屋根のカバー工法自体は約5日間で完了しました。今回は外壁塗装なども合わせて行いましたが、屋根だけであれば短期間で終わります。

費用はどれくらいかかりますか?

足場設置を含めて約150万円〜が目安です。屋根の面積や使用する屋根材によって変動しますので、見積もりをご利用ください。

同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください