名古屋市中川区【塀瓦修復修理】塀の冠瓦が落ちた本当の原因を徹底解明!現地調査で見えた意外な真実とは?

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

塀の冠瓦落下!名古屋市中川区での現地調査で判明した真の原因

名古屋市および名古屋市近郊にお住まいの皆さん、こんにちは!

先日、庭のお掃除中に体が当たって塀の上の冠瓦(かんむりがわら)が落ちて破損してしまった、名古屋市中川区のお客様からのご相談について、前回のブログでは、お客様がわざわざ当社までお持ちくださった破損した瓦の状況をお伝えしました。

今回は、その後の進展として、実際に瓦が落下し破損した原因をさらに詳しく究明するため、お客様のご自宅へ訪問させていただいた様子をお届けします。

お客様のお宅には、敷地の境界線に立派な塀があり、その頂部にデザインとして冠瓦が取り付けられていました。

この冠瓦が落下した、まさにその場所を詳細に確認することが、再発防止のために非常に重要です。

現地では、塀の構造や、瓦の取り付け方法、そして固定に使われていたであろう資材の劣化状況などを細かくチェックしていきます。

例えば、瓦が固定されていた穴の周りの状態や、塀の表面に何か異常がないか、過去に補修された形跡がないかなど、様々な角度から情報を収集します。

時には、塀の内部の状況を確認するために、一部を剥がして調査することもあります。

これは、目に見えない部分にこそ、問題の根源が潜んでいる場合があるからです。

今回の現地調査を通して、なぜ冠瓦が落下してしまったのか、その根本的な原因を突き止め、お客様に最適な修理方法をご提案できるよう努めてまいります。

名古屋市やその近郊で、ご自宅の塀や屋根のことでお困りの際は、私たち専門家にご相談ください。

現地調査から原因究明、そして適切な修理まで、一貫してサポートさせていただきます。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『名古屋市中川区【塀瓦修復修理】塀の冠瓦が破損!経年劣化による瓦の落下から大切な住まいを守る修理の重要性』

目次

現地調査で判明!瓦が落ちた本当の理由とは?

お客様は日中ご不在のことが多いとのことで、「裏口から入ってください」と事前にご連絡いただいていました。

こうした細やかなご配慮は、私たちにとっても大変ありがたいことです。

早速調査を開始し、まず最初に目を引いたのは、塀のL字コーナー部分に残っていた冠瓦でした。

お客様からお預かりした瓦が破損した場所と同じく、ここでも問題を発見しました。

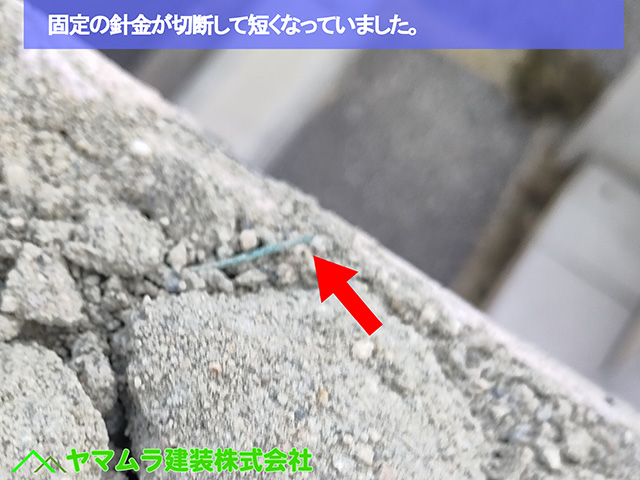

本来、瓦を塀にしっかりと固定するための針金線(はりがねせん)が、腐食によって完全に切断されていたのです。

この針金線は、瓦が風などでずれたり落下したりしないように、塀の内部と瓦を連結する重要な役割を担っています。

しかし、長年の風雨や湿気に晒されることで金属製の針金は少しずつ錆びていき、最終的にはその強度が失われ、切れてしまいます。

今回見つかった切断された針金は、まさにその経年劣化の証拠でした。

コーキングの劣化も原因の一つ?見過ごされがちな施工の問題点

今回は、瓦の固定方法だけでなく、もう一つの重要な問題点を発見しました。

L字コーナー部分に残っていた冠瓦を詳しく見ていくと、瓦同士を合わせた隙間に、以前塗られていたコーキングボンドの残骸が見つかりました。

コーキングボンドとは、建物の隙間を埋め、水が入るのを防いだり、隙間風を防いだりするために使われるペースト状の充填材のことです。

しかし、この残骸のコーキングボンドは、時間が経ちすぎているためか、接着効果を失い、完全に硬化していました。

さらに詳しく観察すると、このコーキングボンドは、瓦の表面の隙間にちょこんと塗られているだけで、奥までしっかりと充填されていないことがわかりました。

これでは、瓦同士の隙間を完全に埋めることができず、少しの衝撃や経年劣化で剥がれやすくなってしまいます。

隙間をしっかりと埋めるためには、コーキングボンドを奥までたっぷりと注入し、瓦と瓦がしっかりと一体となるように施工することが非常に重要です。

今回の発見は、ただ瓦が破損しただけでなく、以前の施工に問題があった可能性を示唆しています。

コーキングの劣化は、雨漏りの原因になったり、瓦のズレや落下の原因になったりする、見過ごせない問題です。

セメントの品質不良も瓦落下の遠因に

現地調査を進める中で、瓦の接着や高さ調整に使われていたセメントにも問題があることが判明しました。

瓦が落下した部分を詳しく調べてみると、内部から残念な状態のセメントが出てきました。

見た目にも明らかなほどボソボソとした、まるで練り方が不十分なようなセメントが使われていたのです。

これは、当時の施工者がセメントを作る際に、水の量や材料の配合を誤ってしまった、いわゆる「分量ミス」による失敗作だと考えられます。

セメントは適切な配合でなければ、本来の強度や接着力を発揮できません。

瓦の色落ち具合から判断すると、この塀の施工は今から40〜50年以上前に行われたものと推測されます。

当時を考えると、現在のようにホームセンターなどで手軽に購入できる、あらかじめ配合済みの「インスタントセメント」のような商品は一般的ではありませんでした。

職人が現場で砂や水、セメントを混ぜ合わせて作っていた時代です。

そう考えると、当時の作業環境や技術によっては、今回のようなセメントの品質不良が起こり得たのかもしれません。

このような劣化したセメントでは、瓦をしっかりと固定する力はほとんどありません。

長年の風雨や振動に耐えられず、瓦が不安定になり、最終的に落下する原因の一つになったと考えられます。

針金線の経年劣化と当時の施工方法の関係性

今回は、瓦を固定する針金線の劣化について、さらに掘り下げてお話しします。

瓦が落下してしまった原因の一つに、針金線の劣化が挙げられますが、この劣化には単なる時間の経過だけでなく、当時の施工方法も大きく関係していました。

今回使われていた針金線は、今のように周囲に被膜(ひまく)、つまり保護するビニールや樹脂のカバーが付いていませんでした。

被膜がない当時の針金線は、雨水や瓦に使われているセメントの成分が直接触れてしまうため、腐食しやすい環境にありました。

金属が水や特定の成分に触れることで酸化し、錆びていく現象です。

針金線に腐食が起こると、その先端や途中部分から徐々に強度が失われていきます。

まるで細い糸がぷつりと切れるように、耐久力がなくなった部分から切断されてしまうのです。

今回のケースも、長年の間に腐食が進み切断されてしまった針金線が、冠瓦の固定を緩めていた可能性が高いです。

そのため、お客様が庭掃除中に少し体が触れただけでも、瓦が支えを失って落下してしまったと考えられます。

現在では、より耐久性の高い被膜付きの針金線が主流となり、瓦の固定方法も進化しています。

しかし、古いお住まいでは、今回のような見えない部分の劣化が潜んでいる可能性があります。

調査結果に基づく修理計画とお見積もりについて

現地調査で判明した問題点を踏まえ、今後の修理計画を立て、お見積書を作成する段階に入りました。

今回、L字コーナー部分に残っていた冠瓦は、幸いなことに本体に大きな破損が見られなかったため、このまま再利用する予定です。

しかし、前回の調査でお伝えした通り、瓦を固定していた針金線が腐食によって切れてしまっている箇所がありました。

そのため、この瓦は一度取り外し、劣化した針金線を新しいものに交換してから、再度同じ場所へ確実に取り付け直します。

今回の詳細な目視調査では、破損した瓦や劣化した針金線だけでなく、その他に交換が必要な材料がないか、また作業をスムーズに進めるための方法なども確認できました。

例えば、瓦を固定する際の接着剤の種類や、塀の状況に応じた補強の必要性など、細かな点まで把握できたことは大きな収穫です。

これらの調査結果を基に、現在、お客様へ提出するお見積書を作成しているところです。

新しい瓦の費用、針金線の交換費用、そして熟練の職人による施工費用など、全てを明確に記載し、お客様に安心してご依頼いただけるよう努めてまいります。

ご自宅の屋根や塀の瓦について、何か気になることはありませんか?

小さなひび割れや、瓦のズレなど、どんな些細なことでも構いません。

早期発見・早期対応が、大切なご自宅を守ることにつながります。

名古屋市やその近郊で、屋根や住宅リフォームに関するお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『名古屋市中川区【塀瓦修復修理】塀の冠瓦修理着工!落下を防ぐ大切な下準備・針金線の交換!セメント 鉄筋 釘穴』

ヤマムラ建装 株式会社では