writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

「土」から「釘」へ。現代の瓦屋根は、軽くてズレない!

「瓦って、一枚ずつ釘で留めているんですね!」

名古屋市港区の現場にて、お客様が感心されていました。

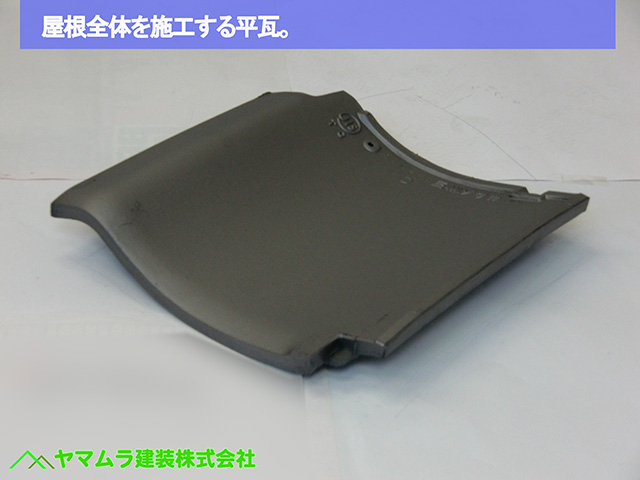

今回は、屋根の大部分を占める「平瓦(ひらがわら)」の施工です。

昔の瓦屋根は「土」の重さで安定させていましたが、現代は違います。

瓦の裏にある「爪」を桟木に引っ掛け、さらに釘やビスでロックする。

地震でも台風でもビクともしない、進化した瓦施工をご覧ください。

前回の現場ブログ記事は?

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

瓦を支える「爪」と「桟木」の役割

平瓦は焼成される際に、その上端の裏側に「爪(つめ)」と呼ばれる部分が取り付けられるように作られています。

この爪が、屋根の下地に一定の間隔で打ち付けられた「桟木(さんぎ)」という細長い木材に引っかかるようにして、瓦が固定されていきます。

この桟木は、瓦を安定させるための大切な下地材なんですよ。

しかし、ただ爪を引っ掛けていくだけでは、瓦の並びが真っすぐになりません。

そこで職人の技が光るのが、「水糸(みずいと)」や「墨(すみ)」を使った工夫です。

私たちは、屋根の先端である「軒先部(のきさきぶ)」(屋根の軒の先端部分)から、屋根の頂点である「大棟際(おおむねぎわ)」(屋根のてっぺんの棟瓦が始まる場所)まで、一本の水糸をピンと張ります。

この水糸が、瓦を正確に並べるための大切な目印になります。

一本の線があることで、瓦一枚一枚がずれずに、美しく、そして機能的に配置されるのです。

また、水糸の代わりに、桟木に「墨壺(すみつぼ)」という道具を使って墨で印をつけることもあります。

どちらの方法も、瓦がまっすぐに並び、雨水がスムーズに流れる理想的な屋根を作り上げるためには欠かせない工程です。

平瓦の裏側には爪が付いていて、これが屋根の桟木に引っかかることで瓦が安定することはお伝えしましたね。

しかし、これだけでは強風や地震などの際に瓦がずれたり、飛ばされたりする可能性があります。

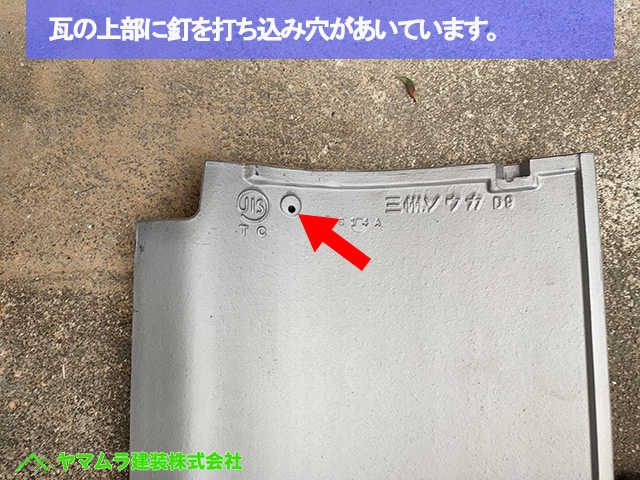

そこで重要になるのが、瓦を釘でしっかりと固定する作業です。

平瓦の表面には、あらかじめ「釘穴(くぎあな)」が開いています。

私たちはこの釘穴から、「ビス釘(ビスくぎ)」や「ステンレス釘(ステンレスくぎ)」などを、下にある桟木に向かって打ち込み、瓦を固定していきます。

釘を打つ間隔(スパン)は、地域によって異なります。

例えば、台風が多く、特に風が強い「強風指定場所(きょうふうしていばしょ)」に指定されている地域では、安全のため、瓦一枚一枚に釘を打ち込んでいきます。

これは、万が一の事態に備え、最大限の強度を確保するためです。

一方、基本的な打ち方としては、瓦を縦方向に見て「一枚おき」に釘を打ち、さらに隣の列の瓦とは互い違いになるように釘を打ち込んでいきます。

これは、まるで布の模様のような「千鳥格子(ちどりごうし)」のような配列になります。

この打ち方をすることで、少ない本数でも瓦全体がバランスよく固定され、屋根全体の耐久性を高めることができるんです。

私たちは、一枚一枚の平瓦を慎重に敷き詰めながら、釘やビス釘を使ってしっかりと固定していきます。

瓦の裏にある爪を桟木に引っ掛け、さらに表面の釘穴から丁寧に釘を打ち込むことで、瓦が強固に一体となり、どんな強風や地震にも耐えうる屋根へと生まれ変わります。

なぜこれほどまでに平瓦の施工にこだわるのかというと、屋根全体の約9割近くがこの平瓦で構成されているからです。

つまり、屋根の防水性、耐久性、そして美観のほとんどは、この平瓦の品質と施工の精度にかかっていると言っても過言ではありません。

平瓦がきちんと固定されていることで、雨水はスムーズに流れ落ち、建物内部への浸入を防ぎます。

また、屋根が軽量化された現代の施工方法と組み合わせることで、耐震性も向上し、より安心できる住まいを提供することができます。

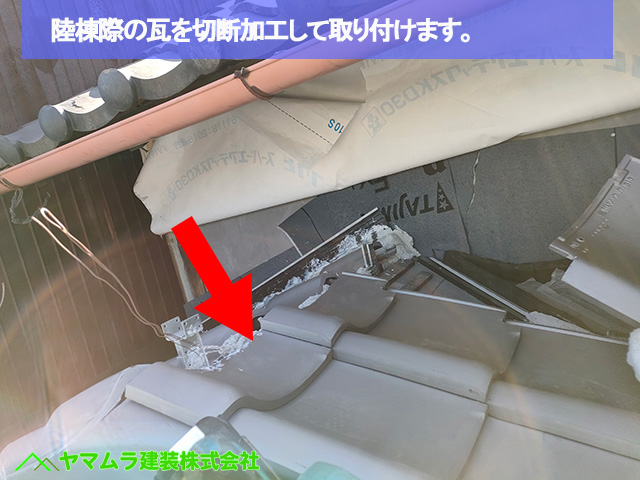

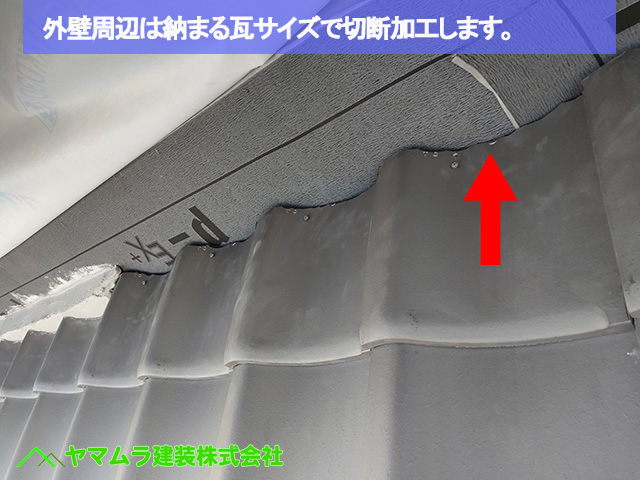

屋根の工事では、屋根の先端である軒先部から屋根の頂点に向かって平瓦を葺いていきますが、外壁に面する「壁際(かべぎわ)」(外壁と屋根が接する部分)の施工は、特に注意が必要です。

壁際では、標準サイズの平瓦ではそのまま収まらないことがほとんどです。

そのため、最後に取り付ける平瓦は、その場所にぴったりと収まるように、適切なサイズに切断し、加工してから取り付けていきます。

この加工を怠ると、隙間ができたり、見た目が悪くなったりするだけでなく、雨水の浸入経路になってしまう恐れもあります。

ちなみに、ごく稀なケースではありますが、屋根の軒先部からこの外壁がある壁際までの距離が、平瓦の段数でちょうど割り切れる寸法になっていることがあります。

このような場合は、瓦を切断したり加工したりすることなく、そのままのサイズの平瓦をきれいに取り付けることが可能です。

これは、職人にとっても非常に嬉しい瞬間です!

しかし、多くの場合、瓦の切断加工は避けられません。

私たち職人は、どんな状況であっても、ミリ単位の精度で瓦を加工し、隙間なく、そして美しく屋根を仕上げていきます。

この細やかな作業が、雨漏りを防ぎ、屋根の耐久性を高める上で非常に重要になります。

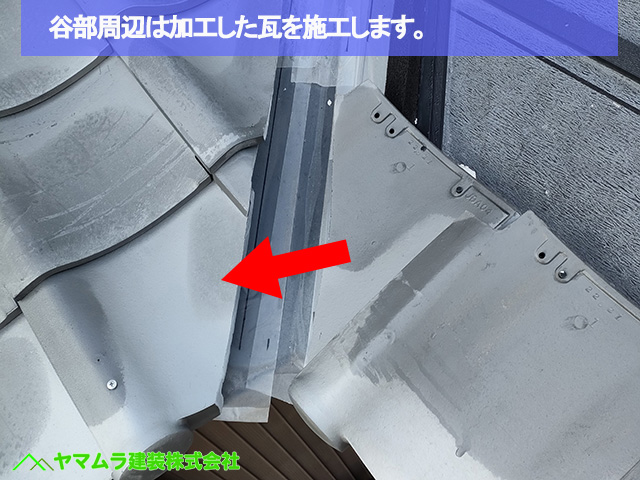

谷部分の平瓦加工:雨水対策の要

屋根の形状によっては、二つの屋根面がぶつかり合う「谷(たに)」の部分があります。

この谷には、雨水を効率よく流すための「谷樋鉄板(たにどいてっぱん)」というL字型の金属板が設置されています。

この谷樋鉄板の周りに平瓦を施工する際、瓦をそのまま取り付けることはできません。

谷樋鉄板の形に合わせて、平瓦を斜めに切断し、加工してから取り付けていく必要があります。

では、どのようにして瓦を正確に加工するのでしょうか?

私たち職人は、まず谷樋鉄板の真ん中から両側に約60mm(6cm)ずつ離れた位置に、墨などで印をつけます。

この印が、瓦を切断するための大切な目印になります。

そして、この目印に沿って、瓦専用の工具を使って平瓦を斜めにカットしていきます。

切断・加工された平瓦は、谷樋鉄板の上に少し重ねるようにして取り付けられます。

この「重ねる」というひと手間が、雨水が瓦の下に回り込むのを防ぎ、雨漏りを未然に防ぐための重要なポイントなんです。

この谷部分の施工は、非常に高い技術と経験が求められます。

わずかな隙間やズレが、将来的な雨漏りに繋がる可能性があるからです。

私たちは、お客様の大切な家を長く守るために、こうした細部にまでこだわり、熟練の技で丁寧に施工を行っています。

美しく強固な屋根の完成、そして次なる工程へ

これまで、谷部分の谷樋鉄板に合わせて、一枚一枚丁寧に加工した平瓦を、屋根の頂点である大棟際(一番近い部分)に向かって取り付けを進めてきました。

斜めにカットされた瓦がぴったりと収まることで、複雑な谷の形状でも雨水がスムーズに流れ、雨漏りの心配がない頑丈な屋根ができていきます。

谷樋鉄板周辺の加工された平瓦の取り付けが全て終わると、谷樋鉄板を汚れや傷から守るために貼っていた「養生テープ(ようじょうテープ)」を慎重に剥がします。

この瞬間は、まるで完成した絵画のカバーを外すような、私たち職人にとっても特別な瞬間です。

養生テープを剥がすと、美しく整えられた谷部分が現れ、屋根全体の防水機能がより一層高まったことを実感します。

これで、屋根の大部分を占める平瓦の施工、特に難易度の高い谷部分の作業が完了しました。

お客様の大切なお家を雨風から守るための基盤が、しっかりと築かれたことになります。

平瓦の作業が終われば、次はいよいよ屋根のてっぺんに位置する大棟に「棟瓦(むねがわら)」を積み上げていく作業へと移ります。

棟は屋根の印象を大きく左右するだけでなく、雨仕舞い(雨水の処理)の上でも非常に重要な部分です。

次回の現場ブログ記事の内容は?

FAQ(工事に関するよくある質問)

「平瓦(ひらがわら)」とは?

屋根の平らな部分(平場)に葺かれる、最も枚数の多い瓦のことです。波打った形状が特徴で、雨水をスムーズに流す役割があります。専門用語では「桟瓦(さんかわら)」とも呼びます。

どうやって真っ直ぐ並べているのですか?

「水糸(みずいと)」を張ったり、桟木に「墨出し」をしてガイドラインを作ります。これに合わせて一枚一枚微調整しながら並べることで、縦横のラインが美しく揃います。

台風で飛びませんか?

現代の「引掛け釘打ち工法」なら安心です。瓦の爪を桟木に引っ掛け、さらに釘やビスで固定するため、想定外の暴風でもない限り飛散することはありません。

同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください