writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

瓦を並べるその前に!見えない「骨組み」が屋根の寿命を決める!

「瓦って、ただ屋根に乗せているだけじゃないんですね」

現場をご覧になったお客様から、そんな驚きの声をいただきました。

名古屋市港区の葺き替え現場、いよいよ新しい瓦を迎える準備です。

今回は、昔ながらの「土」を使う工法ではなく、木材と金具で固定する「乾式(かんしき)工法」を採用。

屋根を軽く、そして地震に強くするための「見えないこだわり」が詰まった下地作りをご覧ください。

前回の現場ブログ記事は?

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

軽量で地震に強い!乾式工法と桟木打ち込みのプロの技

屋根のリフォームは建物の耐久性を大きく左右する重要な工事です。

最近の屋根瓦の施工では、より軽量で地震にも強い乾式工法が主流になってきています。

今回の現場でも、この乾式工法を採用して新しい屋根瓦の施工を進めていきます。

乾式工法とは、従来の瓦屋根のように屋根と瓦の間に土やモルタルをほとんど使わず、下地の木材などに直接瓦を固定していく方法です。

これにより、屋根全体の重量を大幅に軽減でき、建物への負担を減らすことが可能です。

この工法で屋根瓦を施工するためには、まず屋根全体に桟木を取り付ける必要があります。

桟木とは、瓦を引っ掛けて固定するための細長い木材のことです。

この桟木を正確な寸法で打ち付けていくことが、美しい仕上がりと確実な防水性を生み出すために非常に重要になります。

そのため、私たちはまず仮で屋根に桟木を打ち付けていきます。

そして、その仮の桟木の上に実際に屋根瓦を仮置きし、瓦同士の高さや並び具合を細かく調整しながら、最適な寸法を調べていきます。

私たちは仮の施工によって最適な寸法を導き出しました。

その正確な寸法に基づいて、いよいよ屋根全体に桟木を打ち付けていきます。

桟木とは、屋根材である瓦を引っ掛けて固定するための細長い木材で、屋根の強度と瓦の安定性を高める重要な役割を担います。

桟木を正確な位置に打ち込むためには、「目印」が不可欠です。

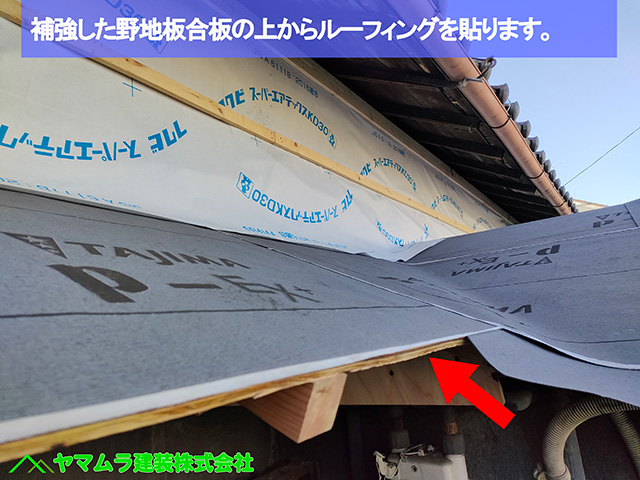

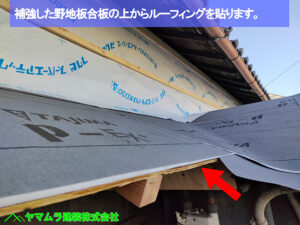

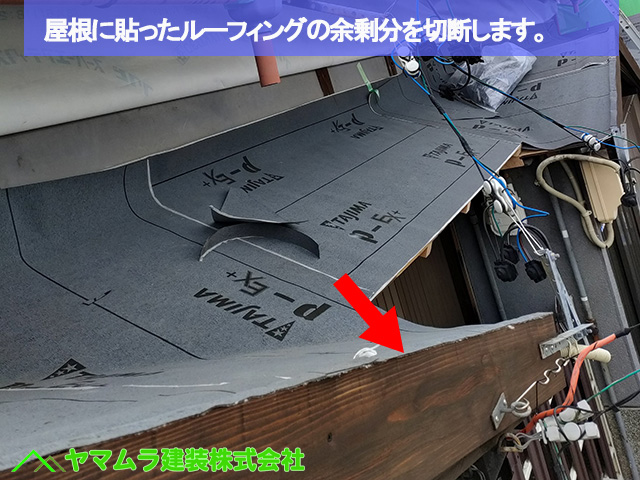

私たちは、それぞれの桟木を取り付ける位置を細かく計測し、ルーフィング(屋根材の下に敷く防水シート)の上に墨壺(すみつぼ)を使って墨を打っていきます。

墨壺は、大工さんが使う伝統的な道具で、糸に墨を含ませてはじくことで、長くまっすぐな線を引くことができる優れものです。

この墨の線が、桟木を正確に打つためのガイドラインとなります。

一つ一つの桟木が寸分の狂いなく設置されることで、その後の屋根瓦の施工がスムーズに進み、美しい仕上がりと確実な防水性が実現されます。

軒先瓦の高さ調整と雀口対策で「美しさ」と「機能性」を両立

屋根の先端部分にあたる軒先には、他の部分とは異なる軒先専用の屋根瓦を取り付けます。

なぜ専用の瓦が必要なのでしょうか?

それは、通常の屋根瓦が上下で重なり合うことで、上の瓦がわずかに浮いたような状態になるからです。

しかし、軒先の瓦にはその下に重なる瓦が存在しません。

このまま取り付けてしまうと、他の瓦と比べて軒先瓦だけが低くなり、屋根全体のラインが不格好になってしまうだけでなく、雨水の流れにも影響が出てしまう可能性があります。

そこで、私たちは軒先部分に高さ調整材を設置し、桟木を二段重ねにして釘でしっかりと固定しながら打ち付けていきます。

この高さ調整を行うことで、軒先瓦も他の瓦と同じ高さに揃い、屋根全体が美しく、そして機能的に仕上がります。

この一見地味な「高さ調整」こそが、屋根全体の防水性と美観を保つための、職人の大切なこだわりであり、長年の経験が活かされるポイントなのです。

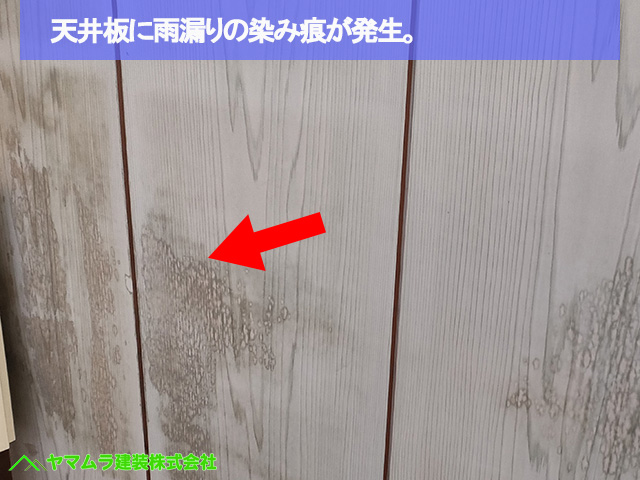

軒先に軒先瓦を取り付けると、瓦の下にどうしてもわずかな隙間ができてしまいます。

この小さな隙間、実は厄介な問題を引き起こすことがあるんです。

例えば、かわいらしい雀などの小鳥たちが、この隙間から屋根裏に侵入してしまうことがあります。

一度入り込まれると、糞害や巣作りによって屋根の構造を傷めてしまう可能性も出てきます。

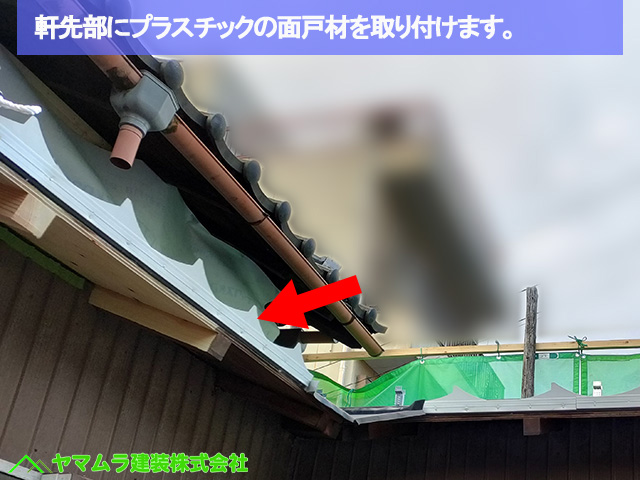

そこで、私たちの屋根工事では、この隙間を埋めるために面戸材(めんどざい)という部材を取り付けます。

面戸材はプラスチック製で、この隙間にぴったりと収まるように設計されており、小動物の侵入をしっかりと防いでくれます。

特に、伝統的な和風の屋根瓦の場合、この軒先の隙間は「雀口(すずめぐち)」とも呼ばれ、昔から小鳥の侵入を防ぐための対策が講じられてきました。

現代では、昔ながらの屋根漆喰(しっくい)を使ったり、今回のようにプラスチック製の面戸材を取り付けたりすることで、この雀口を確実に塞ぎ、皆さんの大切なお住まいを快適に保っています。

地震に強い屋根を!耐震棟と強力棟で安心をプラス

地震大国である日本で暮らす私たちにとって、住まいの「耐震性」は非常に重要ですよね。

屋根も例外ではありません。

今回は、特に地震に強い屋根にするための大切な工程、「耐震棟(たいしんむね)」の設置についてご紹介します。

屋根のてっぺん、一番高い部分を「大棟(おおむね)」と呼びます。

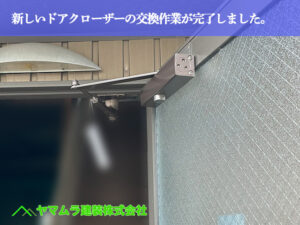

ここに耐震棟の屋根材を取り付ける際、その補強材をしっかりと支えるための「強力棟(きょうりょくむね)」という部材を、均等な寸法で正確に取り付けていきます。

この強力棟は、通常の棟(屋根の頂点部分)よりも強度が高く、地震の揺れによる負荷を分散させ、屋根全体の安定性を高める役割を果たします。

この強力棟を確実に固定するために、その足元部分に専用のビスを何本も打ち込んでいきます。

一本一本を丁寧に、そして確実に固定することで、地震の揺れがきても屋根材がずれにくく、剥がれにくい、非常に強固な屋根構造が完成します。

屋根の一番高い部分を「棟際(むねぎわ)」と呼びますが、ここに屋根瓦をしっかりと施工するために、最後に桟木を打ち込んでいきます。

この桟木を打ち込むことで、これまで設置してきた強力棟自体を屋根面と桟木で挟み込むように固定します。

これにより屋根全体の安定性がさらに高まります。

これで、新しい屋根瓦を施工するための下準備がすべて整いました。

屋根の骨組みから防水シート、そして瓦を固定するための桟木まで、一つ一つの工程を丁寧に進めることで、雨や風、地震にも強い屋根が完成します。

この後は、屋根の谷になっている部分に谷樋(たにどい)鉄板を取り付けていきます。

谷樋鉄板は、屋根の谷に集まる雨水をスムーズに排水するための金属製の部品で、雨漏りを防ぐ上で欠かせない重要な役割を担います。

私たち名古屋の屋根・住宅リフォーム会社は、こうした細部の見えない工事にこそプロの技術とこだわりを込めています。

安心で快適な住まいづくりをサポートするため、どんな小さなお悩みでもお気軽にご相談ください。

次回の現場ブログ記事の内容は?

FAQ(工事に関するよくある質問)

「乾式工法(かんしきこうほう)」とは何ですか?

従来の「湿式工法(土や漆喰で瓦を固定)」に対し、土を使わず「桟木(さんぎ)」という木材と釘・ビスで瓦を固定する新しい工法です。屋根が劇的に軽くなり、耐震性が向上します。

軒先の隙間はどうするのですか?

瓦の波型に合わせて隙間ができますが、ここから鳥(スズメなど)が入らないよう、プラスチック製の「面戸材(めんどざい)」を取り付けて塞ぎます。昔は漆喰で埋めていました(雀口)。

「耐震棟(強力棟)金具」とは?

屋根のてっぺん(棟)を支えるための金属製の土台です。これを屋根の構造体に直接ビス止めすることで、地震や台風でも棟が崩れない強固な屋根になります。

同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください