writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

「あと数年だけ持たせたい」。その願い、新品を使わない「知恵」で叶えます

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

「まさか、一階の屋根から雨漏りするなんて…」

先日、名古屋市中川区のお客様から、そんな驚きのお電話をいただきました。

早速お伺いすると、二階建てのお宅の一階部分、平屋屋根から雨漏りが発生していました。

調査を開始すると、そこには深刻な状況が広がっていたのです。

雨漏りの原因は、屋根と屋根が接する谷樋(たにどい)板金の不備でした。

このブログでは、一階屋根の雨漏り修理から、離れの瓦の緊急対応まで、その全貌を写真と共に詳しくご紹介します。

雨漏りでお困りの方はもちろん、屋根のメンテナンスに関心のある方も、ぜひご覧ください。

【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

先日、名古屋市中川区にお住まいのお客様から、一本のお電話をいただきました。

内容は「雨漏りがしているようなので、一度見に来てほしい」という切実なご相談でした。

お客様の声には不安が滲んでおり、私たちは一刻も早くそのお宅へお伺いすることにいたしました。

お客様のお宅は二階建てとのことでしたが、詳しくお話を伺うと、雨漏りが発生しているのは意外にも一階部分の屋根とのことでした。

多くの方が二階の屋根からの雨漏りをイメージされるかもしれませんが、建物の構造によっては、一階にも屋根が存在し、そこが雨漏りの原因となることも珍しくありません。

現地に到着し、お客様にご挨拶を済ませ、早速雨漏りの状況を確認させていただきました。

幸いなことに、一階の屋根部分ということで、脚立を安全に設置することができ、すぐに目視による屋根の点検調査を開始いたしました。

お客様は、雨漏りのせいで室内の壁や天井にシミができていることを心配されており、一日も早く原因を特定し、修理してほしいと強く望んでいらっしゃいました。

雨漏りの原因を特定するためには、屋根材の状態はもちろんのこと、雨水の流れや排水の状態、そして過去に修理を行った履歴なども詳しく確認する必要があります。

私たちは、お客様の不安を一刻も早く解消できるよう、迅速かつ丁寧な調査を心がけました。

屋根の上を細かくチェックし、雨水の侵入経路と思われる箇所や、屋根材のずれ、破損などを丁寧に見て回りました。

雨漏りは、放置してしまうと建物の構造を徐々に蝕んでいき、木材の腐食やシロアリの発生を招く可能性があります。

さらに、室内に湿気がこもることでカビが発生し、アレルギーや喘息といった健康被害に繋がることもあります。

お客様の健康と大切な住まいを守るためにも、早期の対応が不可欠です。

もし、ご自宅で雨漏りを発見された際は、決して自己判断で済ませようとせず、迷わず専門業者にご相談ください。

早期の対応が、被害を最小限に抑えるための最も重要な一歩となるのです。

今回の雨漏り調査を通じて、私たちはその重要性を改めて認識いたしました。

さらに、お客様との会話の中で、敷地内にある少し離れた建物についても気になることがあると伺いました。

そちらは数年後に解体する予定とのことでしたが、屋根の先端部分、軒先に取り付けられた瓦が一枚、外側へ押し出されるようにずれてしまっているとのことでした。

お客様からは、まずはこの軒先瓦を可能な範囲で押し上げて戻し、雨漏りしている母屋の屋根瓦と雨樋は、できるだけ現状のまま再利用してほしいというご要望がありました。

建て替え予定とはいえ、危険な状態を放置するわけにはいきません。

私たちは、母屋の雨漏り修理と並行して、離れの軒先瓦の応急処置についても検討することにいたしました。

建物の状況

| 築年数 | 築70~80年ほど |

| 工事費用 | 約25万円ほど |

| 施工期間 | 約3日間ほど |

| 建物種別 | 木造戸建て |

- 1. 「あと数年だけ持たせたい」。その願い、新品を使わない「知恵」で叶えます

- 1.1.1. こちら現場での初回点検の様子は?

- 1.1.2. 【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

- 1.1.3. 建物の状況

- 1.1.4. 作業のビフォーアフター

- 2. 一階雨漏り徹底修理と離れ瓦の緊急対応!安心の住まいへ

- 3. 既存の瓦や屋根土などを取り屋根構造部分の状態にします

- 4. 屋根構造部分から補強作業を行っていきます

- 5. 同一敷地内の建物の瓦修繕

- 5.1.1. それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

- 6. FAQ(工事に関するよくある質問)

- 7. 同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

- 8. 同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

作業のビフォーアフター

一階雨漏り徹底修理と離れ瓦の緊急対応!安心の住まいへ

先日、名古屋市中川区にお住まいのお客様より、雨漏りに関するご相談をいただき、早速ご自宅へお伺いいたしました。

お客様のお話では、建物は二階建てとのことでしたが、雨漏りが発生していたのは一階部分の屋根とのことでした。

通常、二階建ての屋根の雨漏りを想像される方が多いかもしれませんが、建物の構造によっては一階部分にも屋根が存在し、そこから雨漏りが発生することがあります。

幸い、一階屋根部分ということで、脚立を安全に設置することができ、すぐに目視による屋根の点検調査を開始いたしました。

雨漏りの原因を特定するため、屋根材の状態はもちろん、雨水の流れや排水の状態、そして過去の修理履歴なども詳しく確認していきます。

お客様の不安を一日も早く解消できるよう、迅速かつ丁寧な調査を心がけてまいります。

雨漏りは、放置すると建物の構造を傷めるだけでなく、カビの発生など健康被害にも繋がる可能性があります。

もし、ご自宅で雨漏りを発見された際は、迷わず専門業者にご相談ください。

早期の対応が、被害を最小限に抑えるための重要な一歩となります。

先日、名古屋市中川区の一階屋根で発生した雨漏りについて、詳しく調査を行った結果、その原因が特定できました。

雨漏りの箇所は、屋根と屋根が接合する部分に設置された谷樋(たにどい)板金でした。

この谷樋は、屋根に降った雨水を集めて排水する重要な役割を担っていますが、その先端部分の施工方法に不備が見受けられました。

具体的には、谷樋板金の先端の処理が適切でなかったために、雨水がスムーズに排水されず、谷樋付近の屋根瓦の隙間から浸入してしまっていたのです。

そして、浸入した雨水は屋根の裏側へと回り込み、室内に雨漏りを引き起こしていました。

谷樋は、屋根の構造上、雨水が集中しやすい部分です。

そのため、施工には高度な技術と丁寧な作業が求められます。

今回のケースは、初期の施工不良が原因で雨漏りに繋がってしまったと考えられます。

☞

先ほど特定した谷樋板金からの雨水侵入は、屋根裏へと広がり、深刻な被害を引き起こしていました。

まず確認されたのは、屋根の下地材である化粧板(野地板)の腐食です。

長期間にわたる雨水の浸入により、木材が水分を含み、脆く、朽ち始めている状態でした。

さらに憂慮すべきは、雨水の被害が化粧板だけにとどまらず、屋根の構造を支える重要な部材である垂木(たるき)にまで及んでいることです。

垂木もまた、雨水の影響を受け、表面が変色し、腐食が進行しかけていました。

屋根の構造材である垂木が腐食してしまうと、屋根全体の強度低下に繋がりかねません。

最悪の場合、屋根の歪みや崩落といった重大な事故を引き起こす可能性も否定できません。

☞

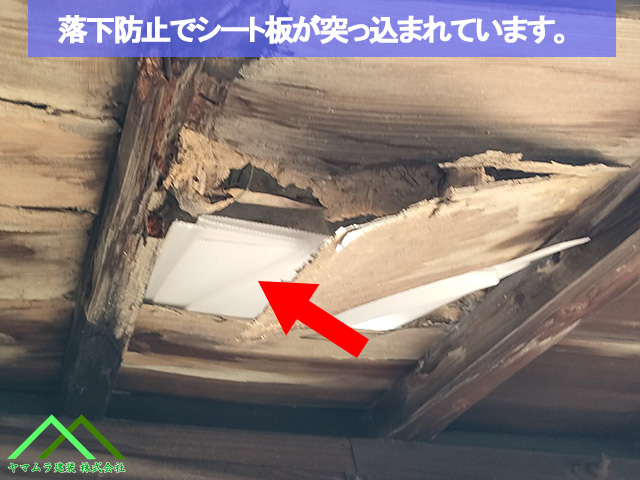

今回の雨漏り調査では、屋根瓦に何らかのずれが生じたことで穴が開き、そこから雨水が浸入した可能性が考えられました。

現場を確認したところ、その穴を塞ぐように新しい屋根瓦が一枚差し込まれていました。

この応急処置が行われるまで、雨水の浸入は防ぐことができず、屋根の下地材である化粧板(野地板)は長期間にわたり雨水に晒され、腐食して破損していました。

屋根瓦のわずかなずれやひび割れも、放置すれば雨水の侵入口となり、建物内部に深刻なダメージを与えることがあります。

特に、木材でできた野地板は、水分を含むと腐食が進みやすく、屋根全体の強度低下に繋がる恐れがあります。

今回のケースでは、一時的な応急処置は行われていたものの、内部の腐食は進行していました。

雨漏りの根本的な解決のためには、原因となった瓦のずれを特定し、周辺の瓦や下地の状態も詳しく調査した上で、適切な修理を行う必要があります。

屋根の下地である化粧板(野地板)が破損してしまうと、その上に乗っている屋根瓦や屋根土などを支えるものがなくなり、落下する危険性が高まります。

これは、家屋の安全性に関わる重大な問題です。

今回の現場でも、破損した野地板を応急的に支えるため、養生材が差し込まれていました。

これは、二次的な被害を防ぐための緊急措置と考えられます。

しかし、残念ながら、差し込まれていた養生材の強度は十分とは言えず、根本的な解決には至っていません。

一時的に落下を防ぐことはできても、強風や地震などの外的影響によって、再び崩れてしまう可能性は否定できません。

破損した野地板は、屋根全体の強度を低下させるだけでなく、雨漏りの原因にもなり得ます。

応急処置は、あくまで一時しのぎであり、早急に適切な修理を行う必要があります。

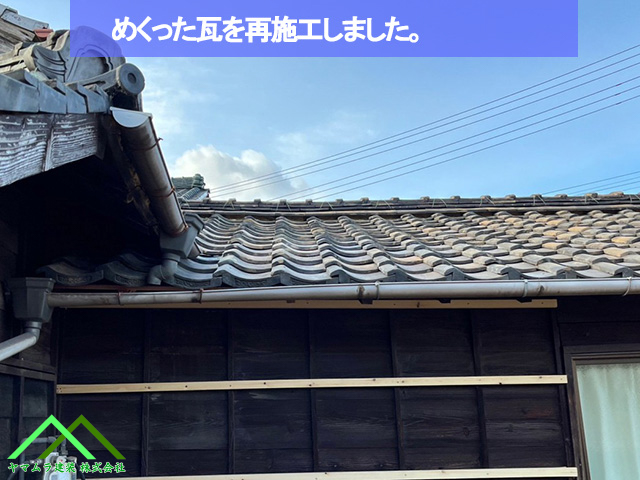

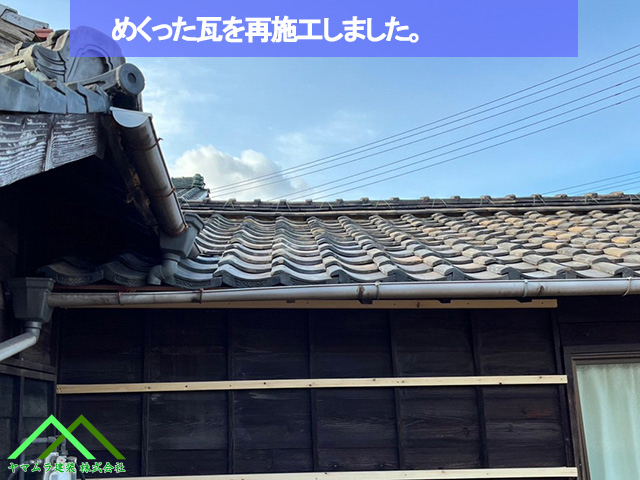

雨漏り修理のご相談をいただいたお客様の敷地内にある、少し離れた建物でも、軒先瓦が一枚、外へ押し出されるようにずれ落ちかかっていました。

お客様からは、この軒先瓦を可能な範囲で押し上げて戻し、雨漏りしている母屋の屋根瓦と雨樋は、できるだけ現状のまま再利用してほしいとのご要望がありました。

【工事のきっかけ】でも触れましたが、こちらの離れの建物は数年後に解体する予定とのこと。

そのため、それまでの数年間、雨漏りが止まれば良いというお考えでした。

しかしながら、建物の経年劣化が進んでいる状況から、部分的な修理や既存の材料の再利用では、将来的に再び雨漏りが発生する可能性が高いことを、お客様に丁寧にご説明いたしました。

建物の状態や今後の予定を踏まえ、お客様には十分にご納得いただけました。

既存の瓦や屋根土などを取り屋根構造部分の状態にします

雨漏りの根本原因を解消し、屋根の構造部分をしっかりと修復するため、まずは屋根瓦や屋根土などを丁寧に撤去する作業から始めます。

取り外した屋根瓦は、後の工程で再び使用するため、一枚一枚丁寧に屋根から降ろし、工事期間中に破損することがないよう、安全な場所にしっかりと保管いたします。

お客様の大切な屋根材を無駄にしないよう、細心の注意を払って取り扱います。

一方、長年屋根を支えてきた屋根土は、撤去しながら土嚢袋へと積み込んでいき、適切に処分いたします。

屋根土は、建物の荷重となるだけでなく、雨水の浸入を招く原因となることもあるため、しっかりと取り除くことが重要です。

屋根瓦や屋根土を取り除き、下地である化粧板(野地板)を撤去したところ、屋根の構造を支える重要な部材である垂木(たるき)の深刻な腐食状態が明らかになりました。

複数本の垂木が、長年にわたり雨水に晒され続けたことで、木材が脆く、朽ち果てている部分が見受けられました。

垂木は、屋根全体の荷重を支え、建物の耐久性を保つ上で非常に重要な役割を担っています。

そのため、ここまで腐食が進んでしまうと、屋根自体を安全に支えることができなくなり、最悪の場合、屋根の歪みや崩落といった重大な事故に繋がる危険性があります。

今回の事例は、雨漏りを放置することの危険性を改めて示唆しています。

早期に雨漏りの原因を特定し、適切な補修を行うことはもちろん、構造材の腐食が進行する前に対応することが、建物の寿命を延ばし、安全な住環境を守るために不可欠です。

屋根構造部分から補強作業を行っていきます

雨水によって腐食してしまった屋根の構造材である垂木(たるき)を補強する作業に入ります。

比較的腐食の程度が軽い箇所については、既存の垂木の側面に新しい垂木をぴったりと添わせ、しっかりと固定することで強度を高めます。

まるで、傷ついた骨に添え木をするようなイメージです。

一方、外部に面した箇所では、腐食が進み、垂木が根元から折れてしまっている部分がありました。

このような箇所には、新しい垂木を屋根の内部にしっかりと差し込むようにして取り付け、屋根全体を支える力を回復させます。

屋根の先端部分、軒先(のきさき)に、垂木(たるき)の高さ、つまり天端(てんば)を水平に揃えるための軒材(のきざい)を取り付けていく作業を行いました。

この軒材を取り付けることで、屋根のラインが美しく整うだけでなく、この後に施工する屋根瓦の高さも均一に保たれるため、雨水の流れをスムーズにし、雨漏りを防ぐ重要な役割を果たします。

この軒材は、単なる高さ調整材ではありません。

新しく葺き直す屋根瓦の土台となり、瓦がしっかりと安定するための基礎となる部材なのです。

そのため、屋根工事においては、必ずと言っていいほど取り付けられる重要な部材と言えます。

屋根瓦を撤去した範囲に、新しい野地板合板を取り付けていく作業を進めています。

先ほど高さ調整を行った垂木(たるき)の位置を確認しながら、野地板合板の上から固定釘を丁寧に打ち込んでいきます。

この際、釘がしっかりと垂木に届くように、そして野地板合板と垂木がずれ動かないように、確実に固定することが重要です。

これにより、屋根の下地が一体化し、より強固な構造となります。

傷んだ垂木の補強作業を経て、この新しい野地板合板を貼り終えることで、屋根の強度は格段に向上しました。

実際に人が屋根に乗って作業しても、以前のような不安感はなく、しっかりと安定していることを実感できます。

新しい野地板合板を屋根全体に貼り終えたら、次に行うのは雨水から建物を守るための重要な工程、ルーフィング(防水紙)の施工です。

ルーフィングは、万が一、屋根瓦の下に雨水が浸入した場合でも、建物内部への水の侵入を防ぐための最後の砦となります。

隙間なく丁寧に張り付けていくことが、長期的な防水性能を確保する上で不可欠です。

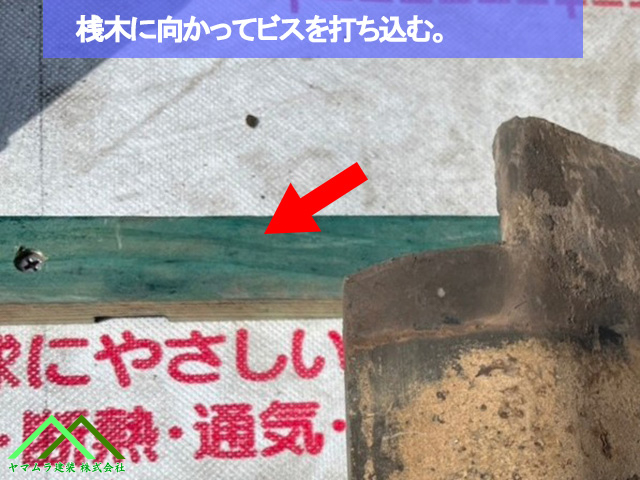

ルーフィングの施工が完了したら、いよいよ屋根瓦を取り付ける準備に入ります。

屋根瓦を美しく、そして機能的に並べるために、瓦の寸法に合わせて桟木(さんぎ)を屋根に打ち付けていきます。

この桟木が、瓦を固定するための下地となり、雨水の排水をスムーズにする役割も担います。

そして、工事の初期段階で丁寧に剥がし、安全な場所で保管しておいた大切な屋根瓦を、再び一枚一枚、屋根に取り付けていきます。

長年、お客様の住まいを守ってきた愛着のある瓦を再利用することで、建物の風合いを残しつつ、雨漏りの心配のない快適な住まいへと蘇らせます。

今回の雨漏りの主原因となっていた谷樋(たにどい)板金の先端部分には、新たに板金を差し込み、雨水の流れを適切に変えるための加工を施しました。

本来、谷樋の先端は雨水が集中しやすく、雨漏りのリスクが高い箇所です。

新築時の丁寧な施工が、長期的な雨漏り防止には不可欠であることを改めて痛感しました。

もし、新築当初にこの部分がしっかりと施工されていれば、今回の雨漏りは未然に防げたかもしれません。

それだけに、細部までこだわった施工の大切さを、改めてお伝えしたいと思います。

そして、丁寧に保管しておいた屋根瓦を、元の場所へと全て取り付け、今回の雨漏り修理は無事に完了いたしました。

長年の雨漏りによるお悩みも解消され、お客様には安心して快適な生活を送っていただけると信じております。

同一敷地内の建物の瓦修繕

さて、先日雨漏り修理を行っておりました建物のすぐ隣に建つ、同じ敷地内の離れの建物でも、気になる箇所を発見しました。

屋根の先端部分、軒先に取り付けられた軒先瓦が、一枚、外側へ押し出されるようにずれてしまっていたのです。

このまま放置しておくと、落下する危険性があるだけでなく、雨水が浸入する可能性も否定できません。

そこで、今回はお客様のご要望に基づき、このずれてしまった軒先瓦を慎重に元の位置へ突き上げ、コーキングボンドなどの接着剤を使用して固定する応急処置を行うことにいたしました。

この作業は、一時的に瓦のずれを解消し、落下を防ぐためのものです。

しかし、ずれが生じた根本的な原因、例えば下地の劣化や瓦の経年劣化などは解決していません。

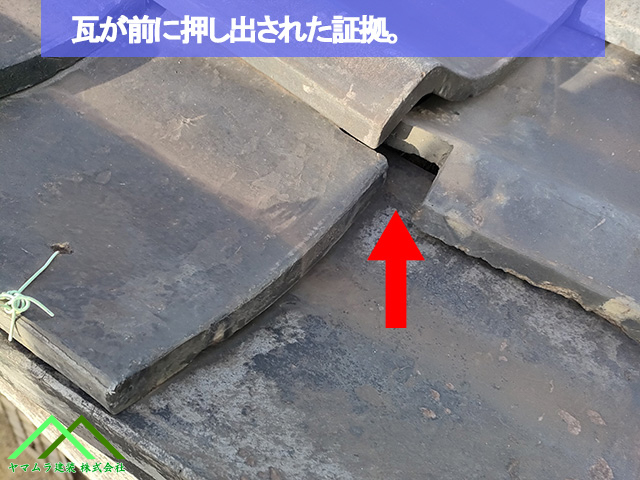

隣の離れの屋根で見られた軒先瓦のずれ。

その原因を探るべく詳細に観察したところ、軒先瓦とその後ろに続く平瓦との間に、写真で確認できるほどの大きな隙間が生じていることがわかりました。

この隙間の幅と、軒先瓦が外側に押し出されている寸法がほぼ一致していることから、この隙間がずれの直接的な原因であると考えられます。

では、なぜこのような隙間ができてしまったのでしょうか。

考えられる要因の一つとして、屋根の先端部分、軒先の下地である野地板の破損が挙げられます。

野地板が傷んでしまうと、その上に設置されている軒先瓦をしっかりと支えることができなくなり、重力やわずかな衝撃によって、前方にずり出してしまう可能性があるのです。

特に、長年雨風に晒されている屋根の先端部分は、劣化が進みやすい箇所です。

過去の修理の不備や、雨水の浸入などが原因で、野地板が徐々に腐食していたのかもしれません。

今回の軒先瓦のずれは、単なる瓦のずれとして片付けるのではなく、その背後にある野地板の損傷という、より深刻な問題を示唆している可能性も考慮する必要があります。

離れの屋根で外側に押し出されていた軒先瓦を、まずは慎重に元の位置へと突き上げていきます。

そして、しっかりと固定するために、接着力の高いコーキングボンドを瓦の接合面に丁寧に塗布します。

しかし、コーキングボンドが完全に乾くまでの間、軒先瓦が再びずれ落ちて接着面から離れてしまうことを防ぐ必要があります。

そこで、瓦の表面に、隣の瓦と一緒に粘着テープをしっかりと貼り付け、一時的に固定します。

この粘着テープは、コーキングボンドが硬化するまでの間、軒先瓦をしっかりと支え、位置がずれるのを防ぐための重要な役割を果たします。

接着剤の強度と粘着テープの保持力、この二つの力で、軒先瓦を安定した状態に保ちます。

これはあくまで応急的な処置ではありますが、落下の危険を回避し、二次的な被害を防ぐためには有効な手段です。

ただし、根本的な解決のためには、ずれの原因となった下地の状態や瓦の劣化などを詳しく調査し、適切な補修を行うことが不可欠です。

今回の応急処置後も、引き続き状況を注視し、必要であれば本格的な修理をご検討いただくことをお勧めします。

屋根の修理作業が完了し、最後に、吹き掃除用の電動工具であるブロワーを使って、屋根に残った小さなゴミや埃などを丁寧に吹き飛ばし、清掃を行いました。

これで、今回の雨漏り修理に関する全ての作業が完了となります。

早速、お客様にご連絡し、工事が完了した旨をお伝えいたしました。

そして、作業中に記録として撮影していた工程写真をお客様と一緒に確認しながら、今回の工事内容を詳しくご説明させていただきました。

特に、屋根の構造部分の補強工事をしっかりと行ったことをお伝えし、解体予定までの数年間であれば、雨漏りの心配なく安心して過ごせる見込みであることをお伝えしました。

お客様は、長年悩まされていた雨漏りから解放される見通しとなり、大変喜んでくださいました。

私たちも、お客様の笑顔を見ることができ、大きな達成感を感じています。

私たちは、お客様の「困った」を解決し、安心で快適な住まいづくりをサポートすることを使命としています。

雨漏りでお困りの際は、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

FAQ(工事に関するよくある質問)

「垂木(たるき)」の腐食とはどんな状態ですか?

屋根を支える骨組みの木材が、雨水で腐ってボロボロになった状態です。放置すると瓦の重みで屋根が抜け落ちる危険がありました。今回は新しい木材を添え木して補強しました。

離れの「瓦落下」はどう対応しましたか?

今にも落ちそうな軒先瓦を元の位置に押し戻し、コーキング(強力な接着剤)と廃材で固定する「応急処置」を行いました。見た目よりも安全確保を最優先した処置です。

築70年以上の古い家でも直せますか?

はい、お任せください。創業100年の技術を持つヤマムラ建装なら、古い土葺きの屋根や入母屋造りなど、伝統的な日本家屋の構造も熟知しています。

同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください