writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

新しい瓦は買わない!「再利用」で叶える低コスト修理

前回、腐ってボロボロだった屋根の骨組み(垂木)を補強し、倒壊の危機を脱しました。

今回はいよいよ仕上げの工程です。

通常、リフォームと言えば「全部新しくする」イメージがあるかもしれません。

しかし、今回のお客様のご要望は「解体までの数年間、低コストで持たせたい」。

そこで私たちは、新しい瓦は一切使いません。

丁寧に外して保管しておいた「今ある瓦」を、パズルのように元の位置へ戻していきます。

中身(下地)は新品で強く、見た目(瓦)は馴染みある姿のまま。

コストを抑えつつ、雨漏りを完璧にシャットアウトする「瓦再利用工法」の全貌をご覧ください。

前回の現場ブログ記事は?

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

雨漏り解消!思い出の瓦が輝く平屋屋根の修復作業の完成へ

前回のブログでは、名古屋市中川区の平屋のお宅で行っている雨漏りリフォームで、雨漏りの原因だった古い瓦や土を撤去し、傷んだ屋根の骨組み(垂木)を新しい木材でしっかり補強する様子をお伝えしました。

今回のブログでは、その丈夫になった垂木の上に、新しい野地板という合板を丁寧に張り付けていく工程をご紹介します。

この野地板は、これから取り付ける屋根材を支える大切な下地になり、雨水が中に入り込むのを防ぐ役割もあるんですよ。

しっかりと固定することで、屋根全体の強さと防水性がアップします!

そして、今回のリフォームの大きなポイントは、以前から使われていた屋根瓦をまた使うことなんです。

一枚一枚丁寧に剥がして保管しておいた、思い出の詰まった瓦を、再び屋根に葺き上げていきます。

長年この家を守ってきた大切な瓦を再利用することで、家の雰囲気はそのままに、雨漏りの心配のない快適な住まいに生まれ変わります。

新しく野地板合板を屋根の構造部分の取り付けます

屋根の骨組みを補強するときに、屋根の先端部分(軒先)に、垂木の高さ(一番上の面)を揃えるための木材を取り付けました。

この木材を基準にして、新しい野地板合板を一枚一枚、丁寧に張り付けていきます。

以前は隙間が気になっていた屋根も、新しい野地板でしっかりと覆われていき、とっても頑丈な下地になります。

野地板合板を固定するときは、釘の打ち方にも工夫があるんです。

補強した新しい垂木にしっかりと釘が打ち込まれるように、野地板合板を挟み込むように固定していきます。

こうすることで、野地板が確実に垂木に固定されて、屋根全体の強度がさらに高まります。

この下地となる野地板がしっかりしていると、この上に乗せる屋根瓦も安定して、雨水が浸入するのを防ぐための大切な土台になるんですね。

新しい野地板合板を屋根全体に取り付けたら、今度は雨水が絶対に入ってこないように、防水紙であるルーフィングを丁寧に張り付けていきます。

最近の屋根工事では、屋根瓦の下に土などを入れない【乾式工法】というのが主流なんです。

この方法だと、屋根瓦と野地板の間に空間ができるので、もし瓦の隙間から雨水が入ってきても、このルーフィングが建物の内部への水の侵入を食い止める最後の砦になるんです。

だから、ルーフィングの施工は本当に重要な作業なんですよ。

昔の屋根工事では、【湿式工法】といって、屋根土を使うのが一般的で、防水の役割として杉の皮などが使われていました。

でも最近では、湿式工法でも、防水性や耐久性の高いルーフィングを使うことが増えています。

ルーフィングの施工が終わったら、いよいよ屋根瓦を取り付ける準備です。

瓦をきちんと並べて固定するための桟木(さんぎ)という木材を、屋根に打ち付けていきます。

桟木には、普通の木材、腐食を防ぐ処理をした木材、そして長持ちする樹脂製のものなど、色々な種類があります。

どの材料もそれぞれの良いところがあって、丈夫さや安全性に大きな違いはないと言えるでしょう。

お家の状況やお客様のご希望に合わせて、一番良い材料を選びます。

桟木の設置が終われば、最初の工程で丁寧に剥がして保管しておいた、大切な屋根瓦を再び屋根に葺き上げていきます。

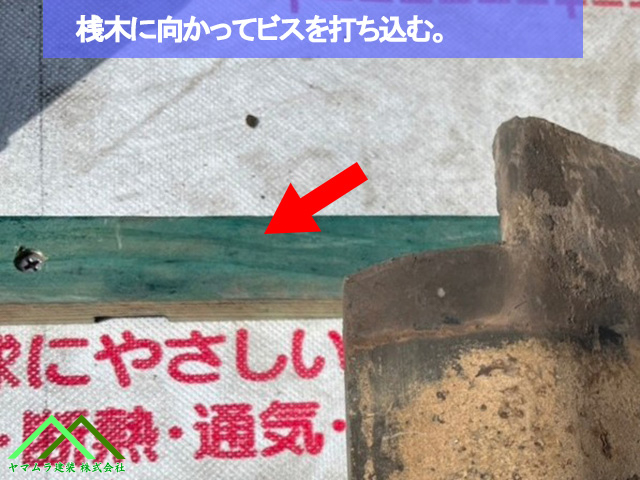

瓦を固定するときは、今回はビス釘を使使って確実に桟木に打ち込まれるように、桟木の位置を正確に調整しながら作業を進めます。

瓦一枚一枚がしっかりと桟木に固定されることで、強い風や地震にも強く、雨水が入ってくるのを防ぐ、安心・安全な屋根が完成します。

再利用する古い屋根瓦には、今の瓦と違って、最初から釘を通すための穴が開いていないことがあるんです。

これは、昔よく行われていた、屋根土を使った【湿式工法】で施工されていたためと考えられます。

屋根土が瓦を固定する役割をしていたので、釘穴は必要なかったんですね。

でも、今回のリフォームでは、桟木にビスで瓦を固定する【乾式工法】を採用します。

そのため、一枚一枚の屋根瓦に、傷つけないように慎重に電気ドリルでビスを通すための穴を開ける作業が必要になります。

この穴あけ作業は、瓦を割らないように、経験豊富な職人が丁寧に行います。

そして、開けた穴を使って、ビスを下の桟木に向けてしっかりと打ち込んでいきます。

こうすることで、古い屋根瓦も今の方法で確実に固定されて、風にも強く、長持ちする屋根になります。

雨漏りの原因となった谷鉄板の先端部には

今回の雨漏りの大きな原因の一つが、屋根の谷になっている部分に設置された谷樋(たにどい)という板金の先端からの雨水の流れでした。

ここから流れ落ちる雨水が、周りの屋根瓦のわずかな隙間からお家の中に入り込み、雨漏りを引き起こしていました。

この問題を解決するために、谷樋の先端部分に追加の板金を挟み込むという対策をしました。

こうすることで、雨水の流れをコントロールして、直接屋根瓦の隙間に流れ込まないように水の道筋を変えます。

谷樋は、屋根に降った雨水を集めて効率よく排水するための大切な部材ですが、その形や周りの状況によっては、雨漏りの原因になることもあるんです。

今回の対策は、雨水の流れを細かく調整することで、雨漏りの心配を根本的に減らすことを目指しています。

このように、雨漏りの原因をしっかりと突き止めて、その原因に合わせた適切な対策をすることが、再び雨漏りしないためには絶対に必要なんです。

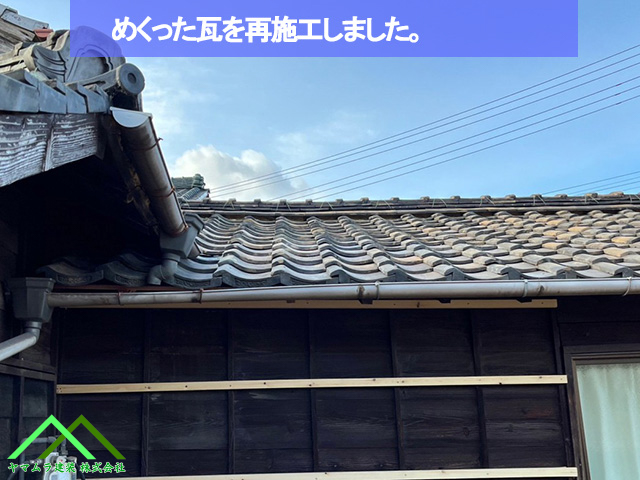

下地の補強、野地板の設置、そして防水ルーフィングの施工が終わって、いよいよ最後の工程です。

最初に丁寧に剥がして保管しておいた屋根瓦を、屋根全体に再び取り付けていきます。

もう一度取り付けるときは、以前のように大きな隙間ができないように、一枚一枚丁寧に、そして確実に固定していきます。

熟練の職人の手によって、瓦は見違えるほど美しく、そして雨水をしっかり防ぐ屋根に生まれ変わっていきます。

こうして、長年お客様の住まいを守ってきた大切な屋根瓦が、再びその役割を果たすことになりました。

これで雨漏りの心配もなくなり、安心して快適な毎日を送っていただけるはずです。

次回の現場ブログ記事の内容は?

FAQ(工事に関するよくある質問)

「野地板(のじいた)」とは何ですか?

屋根材(瓦)を支えるための土台となる板のことです。今回は耐久性の高い構造用合板を使用し、屋根全体の強度を高めました。

瓦を戻す時、地震対策はしていますか?

はい。昔の工法(土葺き)とは違い、戻す際にはビスや釘を使って瓦を桟木(さんぎ)に固定しますので、耐震性・耐風性は以前よりも格段に向上しています。

工事後の見た目はどうなりますか?

瓦は元のものを使うため、外観の雰囲気は変わりません。「屋根だけピカピカで浮いてしまう」ということがなく、建物全体の趣を残したまま修理が可能です。

同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください