名古屋市港区【谷板金工事】雨漏りストップ!玄関屋根「八谷部」の谷樋板金交換!プロの丁寧な作業工程を徹底解説

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

雨漏り防止の要!玄関屋根の谷樋交換工事

前回のブログでは屋根の漆喰塗り替え工事についてご紹介しましたが、今回は雨水対策の重要な要となる谷樋(たにどい)の交換工事に密着します。

今回は、名古屋市港区のお客様のご自宅で行った、玄関屋根の谷樋交換の様子を詳しくお伝えします。

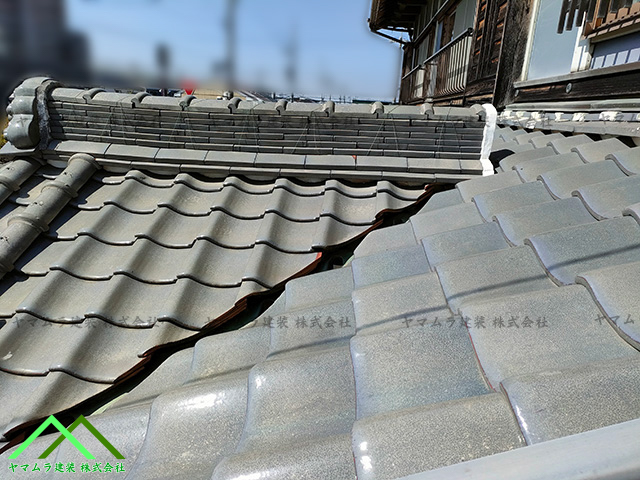

玄関の屋根は、特に複雑な形をしていることが多く、**八谷部(はちやぶ)**と呼ばれる部分に雨水が集まりやすくなっています。

この八谷部に設置された谷樋は、雨水を集めて流す大切な役割を果たしていますが、常に雨水にさらされるため、経年劣化で錆びたり穴が開いたりしやすい箇所です。

今回の工事では、まず傷んだ既存の谷樋を慎重に取り外しました。

谷樋の下地には雨水が浸入しないように、新しい防水シートを丁寧に敷き直します。

そして、耐久性に優れたガルバリウム鋼板製の新しい谷樋を、屋根の形状に合わせて正確に加工し、取り付けました。

雨水の流れを計算し、隙間なくしっかりと固定する。

この一連の作業は、職人の確かな技術と経験が光る瞬間です。

新しい谷樋に交換することで、今後何十年も安心して暮らせる屋根へと生まれ変わります。

私たちは、お客様の大切な住まいを長く守るため、見えない部分の施工にも一切の妥協をしません。

屋根のことでお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談ください。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

『名古屋市港区【漆喰塗り替え】雨漏り対策!屋根漆喰のプロによる丁寧な塗り替え工事!工程と重要ポイントを徹底解説』

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『名古屋市港区【屋根目視点検】「雨漏り」不安に要注意!プロが教える屋根漆喰の健康診断!点検の重要性から悪質業者対策まで』

目次

雨漏りから住まいを守る!屋根の谷樋交換工事の全記録

名古屋市港区で、皆さんの大切な住まいの美しさと耐久性をアップさせるためのリフォーム工事の様子をお届けするブログです。

前回は、古くなった屋根の漆喰(しっくい)をきれいに剥がして、新しい漆喰を塗る工程をご紹介しました。

今回のブログでは、玄関の上に取り付けられていた、傷んでしまった八谷部の谷樋という金属製の板を交換する作業について、詳しく解説していきます。

谷樋は、屋根に降った雨水をスムーズに排水するための、屋根全体の健康を守る上で、とっても重要な役割を果たしています。

この劣化した谷樋をそのままにしておくと、雨漏りの原因になってしまうため、適切なタイミングで交換することが大切なんです。

谷樋の交換作業を行う際には、まず谷の周りにある屋根の材料を慎重に剥がす必要があります。

屋根瓦の場合は、部分的に外すだけで済むことが多いのですが、スレート屋根や金属屋根の場合は、屋根全体の材料を剥がさなければならないため、少し大がかりな作業になります。

谷樋の金属板の交換は、雨水の流れをしっかりと考えた、とても繊細な作業で、専門的な知識と技術が求められます。

交換した後には、雨水によるサビを防ぐためにしっかりと塗装を行い、その後も定期的なメンテナンスを心がけることが大切です。

谷樋をきちんとメンテナンスしたり、適切な時期に交換したりすることは、屋根全体の寿命を延ばし、皆さんの住まいを長く守るために、絶対に欠かせない作業と言えるでしょう。

引き続き、工事の様子をお伝えしていきますので、ぜひご覧ください。

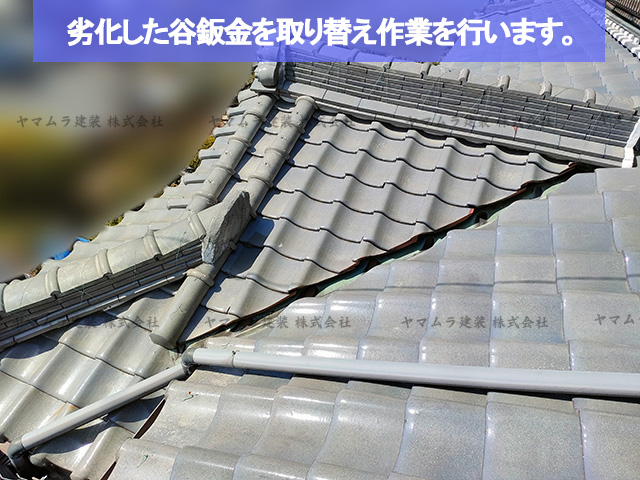

劣化した谷樋に干渉する瓦ごと取り外して行きます

傷んでしまった谷樋の金属板を取り外すために、まずはその周りの屋根瓦を一枚一枚、丁寧に剥がしていきます。

これらの瓦は、新しい谷樋を取り付けた後、また元の場所に戻しますので、割れたりしないように大切に保管しておきます。

まるで、パズルのピースを扱うように、順番を意識しながら、慎重に作業を進めていきます。

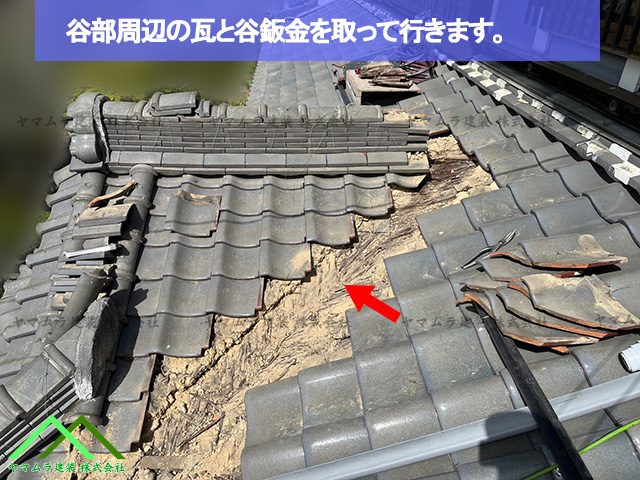

谷樋の金属板が完全に現れたら、今度はその下にある屋根土を取り除く作業に入ります。

この屋根土は、長い年月の間に雨水やホコリなどが溜まったもので、新しい谷樋をスムーズに設置する際の邪魔になります。

不要な屋根土は、土嚢袋に丁寧に積み込み、屋根の上から運び下ろします。

この地道な作業が、新しい谷樋をしっかりと固定し、雨水の流れをスムーズにするための、とても重要な準備となるんです。

古い谷樋を取り除き、新しい谷樋が本来の力を最大限に発揮できる状態を作り出します。

私たちは、普段は見えない部分の作業にも一切手を抜かず、丁寧な施工を心がけています。

なぜなら、これらの下準備が、最終的な雨漏り防止の効果や、屋根全体の耐久性に大きく影響するからなんです。

玄関屋根の形が複雑な「八谷部」になっているため、反対側にある、同じように傷んでしまった谷樋の金属板も、先ほどと同じように丁寧に撤去していきます。

周りの瓦を慎重に外し、古い谷樋の金属板を取り除いた後、その下にある不要な屋根土も残らず取り除きます。

屋根土の撤去が終わると、谷の中心部分を中心に、溜まっていた細かいゴミやホコリなどを丁寧に掃除します。

これは、新しい谷樋の金属板をしっかりと、そして正確に設置するための大切な準備です。

ほんのわずかなゴミや小さなデコボコも、雨水の流れを邪魔する原因になる可能性があるため、きれいな状態に整えます。

まるで、新しい道を作るかのように、古いものを取り除き、新しい谷樋がスムーズに、そして確実に設置できる状態を作り上げていきます。

この丁寧な下準備こそが、長い期間にわたる雨漏りの防止と、屋根全体の耐久性アップにつながるんです。

谷の中心部分を目印にして、防水紙であるルーフィングを、屋根の一番高い部分(大棟部)から低い部分(軒先部)に向かって、まるで布を垂らすように丁寧に貼り付けていきます。

このルーフィングシートは約1メートルの幅があり、この上に新しい谷樋の金属板が重ねて取り付けられることになります。

ここで、「ルーフィングって何?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

ルーフィングは、屋根を雨水から守る、まさに防水の要となる非常に重要な材料です。

高い防水性と耐久性を持ち合わせ、屋根全体をしっかりと保護する役割を担っています。

屋根の下地に隙間なく固定され、このルーフィングの上に、瓦などの屋根材や、それらに付随する様々な部材が取り付けられていきます。

ルーフィングは、雨や風といった厳しい自然環境や、様々な外部からの要因から屋根を守り、屋根の寿命を大きく左右する、縁の下の力持ちのような存在なのです。

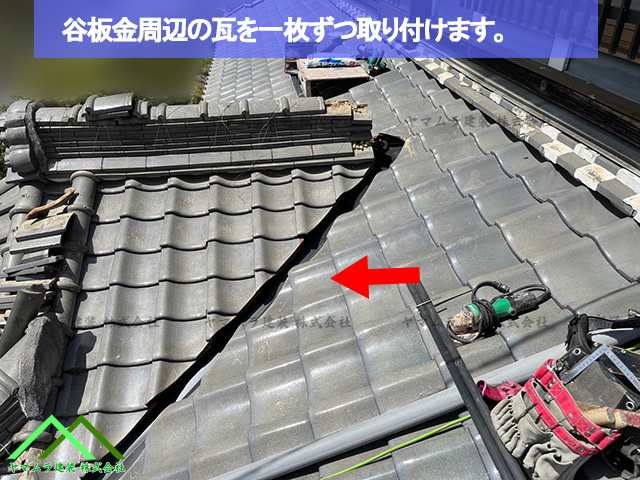

新しい材質の谷樋板金を取付けて行きます

屋根の雨漏りを防ぐための、とても重要な部分、それが「谷樋(たにどい)」です。

今回は、古くなった谷樋の上に、丈夫で長持ちするガルバリウム鋼板という新しい金属製の谷樋を取り付ける工事の様子をご紹介します。

新しい谷樋は、約1.8mの板を何枚か重ねながら、屋根の低い部分から高い部分に向かって丁寧に設置していきます。

特に、二つの斜面から雨水が集まる「八谷部」と呼ばれる場所は、雨水が浸入しやすいため、谷樋の板同士をピッタリと加工して繋ぎ合わせる作業が、とても重要になります。

この重ね合わせと、雨水の流れを考えた正確な加工によって、雨水が建物の中に入り込むのをしっかりと防ぐことができるんです。

普段はあまり気にしない部分かもしれませんが、住まいを長く守るためには、絶対に欠かせない大切な工事の一つと言えるでしょう。

新しい谷樋の金属板を取り付けた後、最初に剥がしておいた谷樋の周りの屋根瓦を元の場所に戻していきます。

これは、雨水がスムーズに谷樋へと流れ込むようにするため、一つひとつ丁寧に、元の位置へ戻す、とても細かい作業です。

同時に、傷んだ谷樋を取り外す際に、棟瓦(むねがわら)の一部を剥がしていました。

この剥がした棟瓦も、谷樋周りの瓦を戻し終えたら、剥がした時と逆の手順で再び積み上げていきます。

棟瓦は屋根の一番高い部分を覆い、雨水の浸入を防ぐ役割があります。

そして、棟瓦の最も低い部分(大棟尻)には、雨水が入り込まないように屋根漆喰を塗ってしっかりと塞ぎます。

この漆喰による防水処理は、棟瓦の内部への水の浸入を防ぎ、建物の耐久性を高めるために、とても重要です。

このように、谷樋の交換と合わせて、周りの瓦や棟瓦を丁寧に元に戻し、防水処理をすることで、屋根全体の雨漏り対策は万全となります。

新しい谷鈑金を取り替え交換しました

新しい谷樋の取り付けが無事に完了したら、屋根の上に置いていた工具や道具を安全に地上へ降ろします。

その後、作業の際に歩くために設置していた足場板なども、もう必要なくなったものから順番に撤去していきます。

この時、工事で余った材料などの副資材も一緒に降ろすことで、屋根の上をきれいに片付けます。

最後に、作業を行った範囲全体をブロワーという送風機で丁寧に吹き掃除します。

これは、工事中に屋根に落ちた小さなゴミやホコリなどを吹き飛ばし、美しく仕上げるための大切な作業です。

このように、谷樋の取り付けが終わった後も、安全に気を配りながら、屋根の上の整理整頓と清掃をしっかりと行うことで、工事は完了となります。

細やかな後片付けまで丁寧に行うことが、お客様に安心と満足をお届けするために、とても大切なことだと考えています。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『名古屋市港区【雪止め金具】積雪の備えは万全?プロが解説する瓦屋根がある建物への後からでも雪止め金具取り付け工事』

ヤマムラ建装 株式会社では