writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

雨漏り修理の始まり!原因特定と中樋取り外し準備

雨が降るたびに、屋根裏から聞こえてくる「ポタポタ……」という不気味な音。

「もしかして雨漏り?」と不安になりながら夜を過ごすのは、本当に心細いものですよね。

こんにちは!ヤマムラ建装の山村です。

今回、名古屋市中区にお住まいのお客様からご相談いただいたのも、まさにその「見えない雨漏り」へのお悩みでした。

調査の結果、犯人は屋根の谷間にある「中樋(なかどい)」。

長年の雨風に耐えてきた鉄板に小さな穴が開き、そこから雨水が侵入していたのです。

「修理って、屋根を全部やり直さないといけないの?」 いいえ、そんなことはありません!

今回は、原因部分をピンポイントで直すための第一歩、「鉄板と瓦の撤去作業」の様子を詳しくご紹介します。

私たちの「建物を傷つけない配慮」と「見えない下地へのこだわり」を、ぜひご覧ください。

雨漏り修理の始まり!原因特定と中樋取り外し準備

先日、名古屋市中区にお住まいのお客様から、「雨の日に屋根裏でポタポタ音がするんです…」と、切実なご相談をいただきました。

早速お伺いして、雨漏りの状況を詳しくお聞きしたところ、原因は屋根の雨水を排水する「中樋(なかどい)」という部分の鉄板が古くなっていたことでした。

このままでは建物に大きなダメージを与えてしまうため、根本的な解決として、中樋の鉄板を新しいものに交換する工事を行うことになりました。

工事後、お客様のホッとした笑顔を見ることができ、私たちも大変嬉しく思っています。

雨漏りは放っておくと大変なことになるので、「もしかして?」と感じたら、遠慮なくご相談くださいね。

「屋根裏で雨音が…」原因は中樋の劣化?交換工事で雨漏りの不安解消!

先日、「雨が降るたびに屋根裏で雨漏りの音がする」というお問い合わせをいただきました。

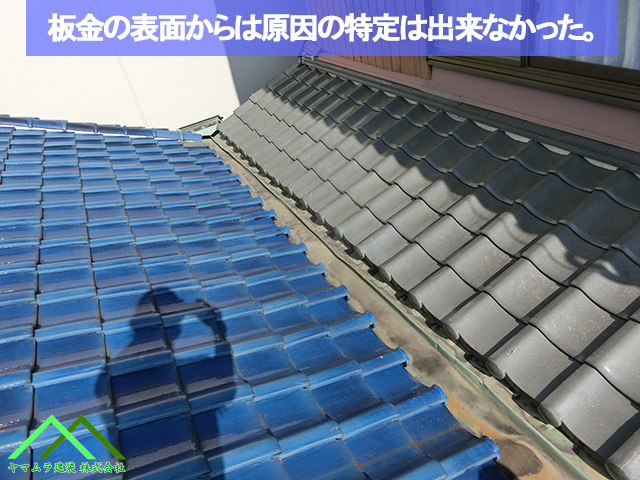

調査の結果、屋根が接する部分にある中樋という箇所の劣化が原因である可能性が高いと判断しました。

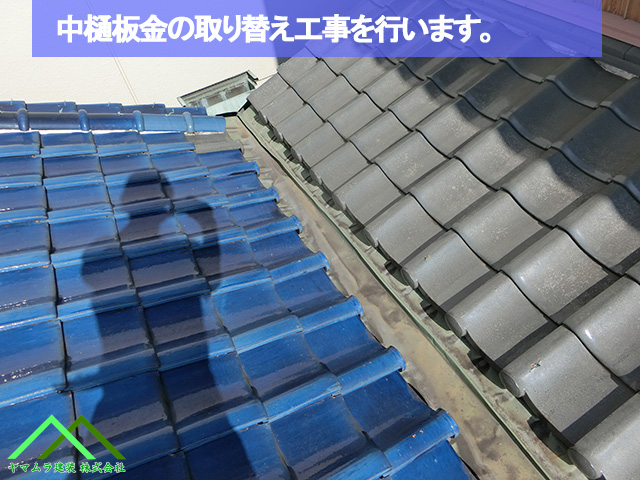

お客様には、原因を特定するためには既存の中樋の鉄板を取り外す必要があること、そして取り外した鉄板は再利用できないため交換が必要になることを丁寧にご説明しました。

まずは交換工事のお見積もりをご提示し、ご検討いただくことに。

後日、お客様から工事のご依頼をいただき、改めてお伺いしました。

お客様の雨漏りの不安を一日も早く解消できるよう、心を込めて中樋の交換工事を進めてまいります。

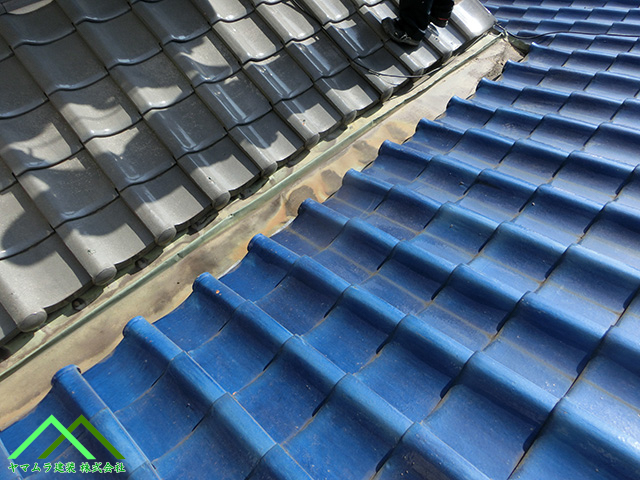

原因究明で中樋板金を取り外してみました

屋根裏への雨漏りの原因となっている可能性の高い中樋の鉄板を交換するため、まずは古い鉄板を取り外す準備を始めます。

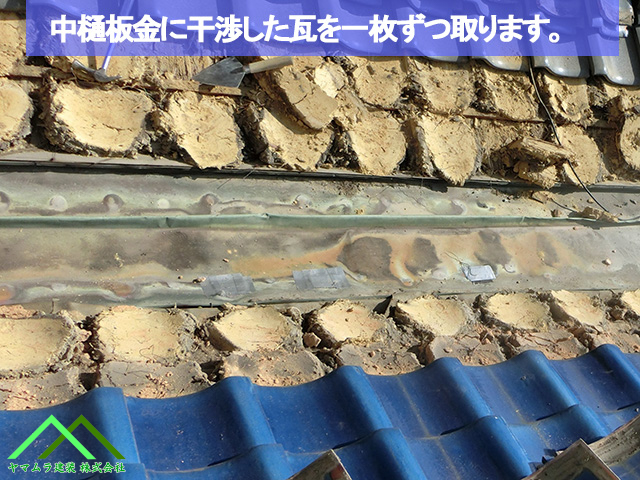

中樋の鉄板の上には、屋根瓦の先端部分である「軒先瓦(のきさきがわら)」が重なっているため、最初にこの瓦を取り除く必要があります。

作業の手順としては、軒先瓦から順番に、中樋の鉄板の周りにある屋根瓦を2段分、一枚ずつ丁寧に外していきます。

これは、古い中樋の鉄板をスムーズに、そして安全に取り外すために、とても大切な作業です。

屋根瓦は、雨や風から私たちの家を守ってくれる大切な役割を果たしています。

そのため、取り外す際には一枚一枚、丁寧に扱い、元の場所に戻せるように順番を意識しながら作業を進めていきます。

このように、雨漏りの修理は、まず原因をしっかりと特定することから始まり、一つ一つの工程を丁寧に進めることが大切なのです。

古い中樋の鉄板を取り外すために、その周りの屋根瓦を一時的に別の場所へ移動します。

これらの瓦は、新しい中樋の鉄板を取り付けた後にまた使うので、屋根の上で、作業の邪魔にならない安全な場所に丁寧に置いておきます。

なぜ近くに置くのかというと、新しい鉄板を取り付ける作業が終わったら、すぐに元の場所に戻せるようにするためです。

近くに置いておくことで、作業の効率が上がり、屋根の上での移動も最小限に抑えられます。

このように、屋根の修理では、一つ一つの材料を大切に扱い、後の作業がスムーズに進むように工夫することも大切です。

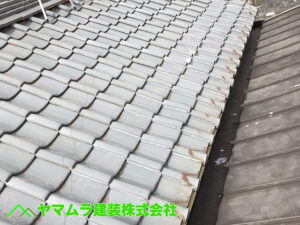

中樋の鉄板の周りの屋根瓦を全て取り除いたら、次は屋根土(やねつち)の撤去作業に入ります。

取り除いた屋根土は土嚢袋などに入れて、適切に処分します。

この作業の重要な目的は、中樋に流れ込む雨水が集まる「集水器(しゅうすいき)」という部分の詰まりを防ぐことです。

長い年月が経つと、屋根土や落ち葉などのゴミが集水器に入り込み、雨水の流れを悪くしてしまうことがあります。

そのため、屋根土を取り除く前に、あらかじめ集水器の中にゴミなどが入らないようにカバーなどで保護しておきます。

こうすることで、新しい中樋を取り付けた後も、雨水がスムーズに排水される状態を保つことができるのです。

中樋の鉄板を取り外して内部の原因調査

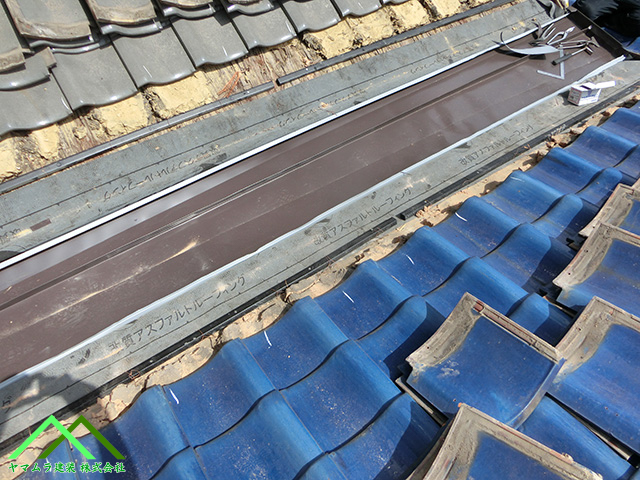

屋根土の撤去が終わったら、いよいよ既存の谷中樋(たになかどい)の板金を全て取り外します。

長年、雨水を受け止めてきた板金を取り除くと、屋根の下地となっている「野地板(のじいた)」という板の状態が見えてきます。

ここで特に重要なのが、防水の状態を確認することです。

今回確認したところ、防水シートである「ルーフィング」の残骸がわずかに残っていました。

これは、過去には防水対策がされていたものの、長い年月を経てその機能が低下していることを示しています。

雨漏りの原因を根本から解決するためには、この防水の状態をしっかりと確認し、必要に応じて適切な処置をすることが絶対に欠かせません。

既存の中樋の板金を取り外した結果、下地の防水シートであるルーフィングに、想像していたよりも大きな穴が開いているのを確認しました。

野地板がむき出しになっている状態です。

これほどの穴が開いていると、普通の雨なら大丈夫でも、激しい雨が降ったときには、雨水がこの穴を通って直接屋根裏へと流れ込んでしまいます。

お客様が訴えていた屋根裏の雨音の原因は、まさにこの大きな穴から雨水が入り込むことによって発生していた可能性が高いと考えられます。

長年の雨水によって防水シートが劣化し、最終的に大きな破損につながってしまったのでしょう。

これで雨漏りの原因がはっきりと分かりました。

この穴をしっかりと補修し、新しい中樋を取り付けることで、雨漏りの心配を根本からなくすことができます。

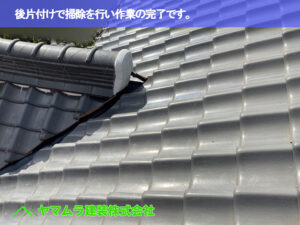

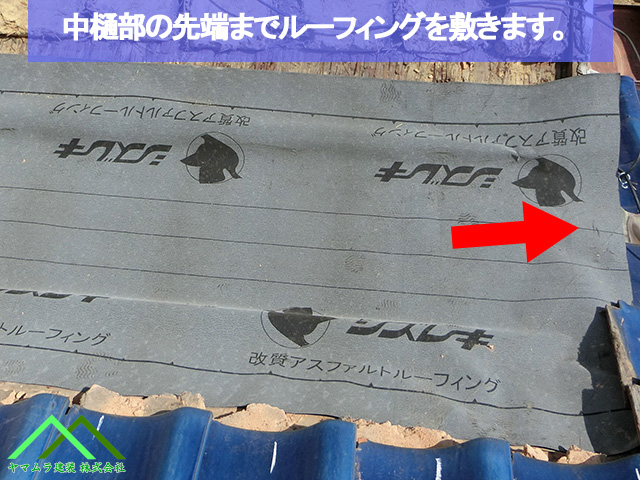

雨が入らないように防水紙を貼っていきます

雨漏りの原因となった箇所を塞ぐため、中樋の部分を中心に、左右の屋根面から大きく覆いかぶせるように新しい防水紙(ルーフィング)を丁寧に貼り付けていきます。

この防水シートを貼る作業で特に大切なのは、中樋の部分に途中で切れ目を作ったり、重ね継ぎをしないことです。

もし途中で切ってしまうと、その部分から雨水が入り込むリスクが高まります。

一枚のシートでしっかりと覆うことが重要です。

また、防水シートを固定するために使うタッカーの針にも注意が必要です。

中樋の中心に近い部分にタッカーを打ち込んでしまうと、せっかく新しい防水シートに交換しても、その穴から雨水が浸入する原因になってしまうことがあります。

中樋の端、雨水が流れ出す方向とは反対側にも、防水紙(ルーフィング)をしっかりと被せて貼り付けます。

この部分は、雨水の吹き込みなどを防ぐために、通常よりも大きめに防水紙を出すのがポイントです。

これは、雨水がほんのわずかな隙間からでも入り込むのを防ぐための、とても重要な処理です。

特に端の部分は雨水の流れが複雑になることがあるため、念には念を入れて防水対策を行います。

このように、古い中樋の板金を取り外して雨漏りの原因を特定した後、まずは応急処置として、新しい雨水が入らないようにルーフィングという防水紙を丁寧に貼り付けました。

これにより、本格的な板金交換工事までの間、雨漏りの心配を減らすことができます。

次回の現場ブログ記事の内容は?

FAQ(工事に関するよくある質問)

「中樋(なかどい)」とは屋根のどこの部分ですか?

屋根と屋根の谷間にある、雨水を流す「通り道」の板金部分です。雨水が集中するため劣化しやすく、雨漏りの原因No.1の箇所でもあります。

なぜ修理のために瓦を一度外す必要があるのですか?

中樋の板金は瓦の下に潜り込んでいるからです。無理に引き抜くと瓦が割れたり防水紙を傷つけるため、周辺の瓦を丁寧に一時撤去する必要があります。

取り外した瓦はまた使えますか?

はい、再利用します。元の位置に正確に戻せるよう、順番通りに整理して保管しますので、瓦のズレなどの心配はありません。

同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください