writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

築100年のお寺を雨漏りから守る!屋根瓦の葺き替えと徹底した防水対策

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

「天井から雨水が漏れて、骨組みまで傷んでいる……」

そんな切実なご相談をいただき、名古屋市緑区の歴史あるお寺へ伺いました。

築100年を超える建物は、長年の風雨により屋根瓦が劣化し、お寺特有の構造である「越屋根」周辺からも雨漏りが発生している深刻な状況でした。

大切なお寺をこの先も長く守り続けるためには、一時的な応急処置ではなく、根本的な修繕が欠かせません。

本記事では、初回の点検調査から、安全な足場作り、古い瓦の撤去、そして最新の防水技術を用いた和瓦の葺き替え完了まで、現場のありのままの様子を詳しくお届けします。

見えない部分まで一切妥協しない、私たちの誠実な仕事ぶりをぜひご覧ください。

【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

今回の工事のきっかけは、ご住職から寄せられた「室内への雨漏りが止まらない」という切実なお悩みでした。

実際に現地で調査を行うと、天井裏の野地板には生々しい雨染みが広がり、屋根を支える重要な骨組みである垂木(たるき)が腐食して強度が著しく低下していることが判明しました。

このまま放置すれば、屋根が崩落する危険もあるほど、建物へのダメージは深刻なものだったのです。

詳しく確認すると、お寺特有の「越屋根」部分の劣化や、瓦のひび割れ、固定力の低下によるズレが至る所で見受けられました。

また、過去に行われた部分的な修繕の跡もありましたが、年月の経過とともに防水紙の寿命も尽きている状態でした。

さらに、屋根の端で魔除けやズレ防止の役割を果たす鬼瓦が消失していたことも、大きな不安要素となっていました。

ご住職へ、撮影した写真をお見せしながら現状を丁寧にご説明したところ、「大切なお寺を未来へ残したい」という想いとともに、全面的な葺き替え工事をご決断いただきました。

現場の状況に合わせた最適な修繕計画を立て、安全を第一に考えた施工をスタートすることになったのです。

建物の状況

| 築年数 | 築120年以上 |

| 工事費用 | 約150万円ほど |

| 施工期間 | 実働で11日ほど |

| 建物種別 | 木造戸建て |

- 1. 築100年のお寺を雨漏りから守る!屋根瓦の葺き替えと徹底した防水対策

- 1.1.1. こちら現場での初回点検の様子は?

- 1.1.2. 【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

- 1.1.3. 建物の状況

- 1.1.4. 作業のビフォーアフター

- 2. 雨漏りから守る!お寺の屋根修繕工事、全工程レポート

- 3. 安全対策で足場を設置します

- 4. 瓦の葺き替え作業を行います

- 5. 新しい瓦を使って屋根に取り付けて行きます

- 6. 越屋根周辺の板金で囲っていきます

- 7. 先端の消失した鬼瓦の跡施工

- 8. 瓦の葺き替え工事の完了

- 8.1.1. それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

- 9. FAQ(工事に関するよくある質問)

- 10. 同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

- 11. 同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

作業のビフォーアフター

雨漏りから守る!お寺の屋根修繕工事、全工程レポート

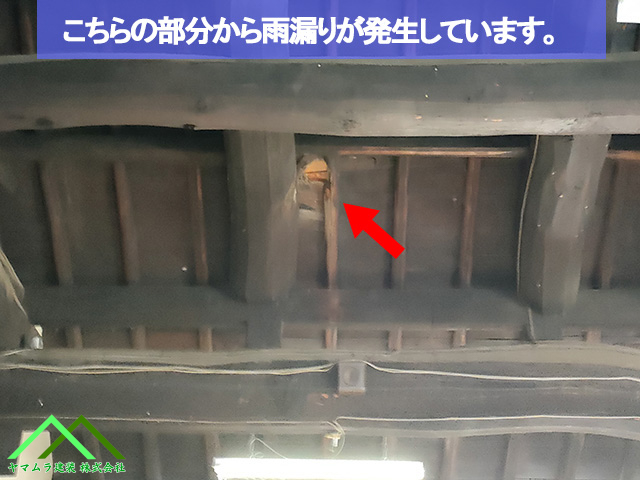

室内から、雨漏りが発生している屋根の野地板裏を撮影しました。

天井に染み出した雨水の跡が生々しく、被害の大きさを物語っています。

特にひどいのは、屋根の骨組みである垂木部分です。

長年の雨漏りにより、木材が腐食し、強度が著しく低下しているのが確認できます。

このまま放置すれば、屋根全体の崩落にも繋がりかねません。

雨漏りの原因は、屋根瓦の破損やズレ、防水紙の劣化などが考えられます。

早急な修理が必要です。屋根の専門家による詳細な調査と、適切な修繕計画をご提案させていただきます。

屋根から雨漏りしている箇所を確認したところ、屋根の上に小さな屋根が付いていました。

これは「越屋根(こしやね)」と呼ばれるもので、建物内部に空気や太陽光を取り込むためのものです。

現代の住宅で言うところの換気扇や天窓と似たような役割を果たします。

越屋根は、採光や換気に優れている反面、構造が複雑なため、雨漏りの原因になりやすいという側面も持ち合わせています。

特に、築年数が古い建物の場合、越屋根の劣化が進み、雨漏りに繋がることがあります。

今回の雨漏りも、越屋根の劣化が原因の一つと考えられます。

室内から越屋根の上部を撮影したところ、時間帯の関係もあるかもしれませんが、光がしっかりと差し込み、古い建物とは思えないほど室内全体が明るく感じられました。

越屋根は、採光と換気の役割を果たすだけでなく、室内の雰囲気を明るくする効果もあることが改めて確認できました。

しかし、越屋根は構造が複雑なため、雨漏りの原因となることもあります。

今回の現場でも、越屋根付近からの雨漏りが見受けられました。

越屋根の特性を理解した上で、適切なメンテナンスを行うことが重要です。

古い建物では、部分的な屋根の修繕が繰り返されていることがよくあります。

今回のお寺でも、一部の瓦が明らかに新しいものに交換されており、過去に何度か修繕工事が行われたことが伺えます。

しかし、いつ、どのような工事が行われたのかは不明です。

年代の異なる瓦が混在していることは、建物の歴史を感じさせると同時に、今後の修繕計画を立てる上で注意すべき点でもあります。

部分的な修繕を繰り返すことは、建物の寿命を延ばすために有効な手段ですが、全体的な構造や防水性を考慮する必要があります。

適切な時期に、専門家による総合的な診断と、計画的な修繕を行うことが重要です。

屋根瓦の固定が緩み、ズレ始めている状態を確認しました。

これは、築年数の古い屋根にありがちな現象です。

瓦は、釘や金具で固定されていますが、長年の風雨や地震の影響で、固定部分が劣化し、ズレてしまうことがあります。

特に、年数の経過した瓦は、固定力が低下し、強風などで簡単にズレてしまうことがあります。

瓦のズレを放置すると、以下のようなリスクがあります。

雨漏りの原因になる:瓦の隙間から雨水が浸入し、建物内部を腐食させ、雨漏りの原因になります。

瓦の落下:強風や地震などで、ズレた瓦が落下し、人や物に被害を与える可能性があります。

美観を損なう:瓦のズレは、建物の外観を損ね、美観を損なう原因になります。

そのため、瓦のズレを発見した場合は、早急に専門業者に相談し、適切な修理を行うことが重要です。

経年劣化により、屋根瓦に縦方向の亀裂が入り、破損している箇所が見受けられました。

このような亀裂は、雨水の侵入経路となりやすく、建物内部の腐食に繋がる可能性があります。

また、割れた瓦に対して、コーキングボンドによる応急処置が施されていました。

コーキングボンドは、一時的な防水効果は期待できますが、長期的な解決策としては不十分です。

瓦のひび割れや破損を放置すると、雨漏りによる建物へのダメージが深刻化する可能性があります。

早急に専門業者による点検と、適切な修理を行うことをお勧めします。

古民家特有の入母屋屋根の「降り棟」部分から鬼瓦がなくなっているのを発見しました。

降り棟とは、大棟から斜めに降りてくる棟のことで、その先端には装飾と魔除けの意味を込めて鬼瓦が設置されることが一般的です。

鬼瓦は、屋根の装飾としての役割だけでなく、棟瓦のズレを防ぐ重要な役割も担っています。

鬼瓦がなくなると、棟瓦がずれ落ち、雨漏りの原因となる可能性があります。

点検後、撮影した写真をご覧いただきながら、住職様へ屋根の状況をご説明しました。

特に劣化の進んでいた越屋根部分を中心に、軒先までの範囲で葺き替え工事をご提案しました。

後日、詳細なお見積書をお持ちし、工事内容について改めてご説明させていただく予定です。

安全対策で足場を設置します

お見積りの内容にご納得いただき、屋根の修繕工事のご依頼をいただきました。

後日、契約書を取り交わし、工事の準備へと移ります。

今回の現場は、円形の敷地内に草木が生い茂っており、足場の設置には注意が必要です。

お客様からは「草木は踏み倒しても構わない」との許可をいただきましたが、できる限り自然を尊重し、最小限の範囲で足場を組むよう努めます。

安全に作業を進めるためには、適切な足場が不可欠です。

熟練の職人が、敷地の状況や建物の形状を考慮し、安全かつ効率的な足場を組み立てていきます。

足場の組み立て作業は、安全を最優先に考え、必ず二人一組で行います。

特に、足場の土台となる部分は、わずかなズレが全体の歪みに繋がるため、慎重な作業が求められます。

もし、土台の組み立てが不適切だと、上部の足場を組む際に調整が必要となり、工期の遅延や安全性の低下を招く恐れがあります。

そのため、作業員同士が設計図や寸法をしっかりと確認し合い、正確に組み立てていくことが不可欠です。

お互いに声を掛け合い、協力することで、安全で安定した足場を組むことができます。

作業員の安全な昇降を確保するため、足場に専用の昇降階段を設置しました。

昇降階段があれば、道具や材料を持った状態でも、安心して屋根への昇り降りが可能です。

今回の現場は、足場を組むスペースに余裕があったため、昇降階段を設置できましたが、敷地の広さや周辺の状況によっては、設置が難しい場合もあります。

昇降階段は、作業員の安全性を高める上で非常に重要な設備ですが、設置には一定のスペースが必要です。

そのため、現場の状況に合わせて適切な足場計画を立てることが重要です。

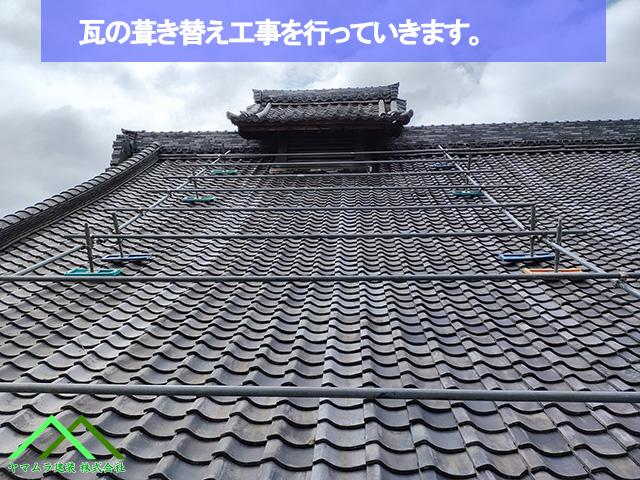

瓦の葺き替え作業を行います

足場を設置した範囲の屋根について、古い瓦や屋根土などを撤去し、新しい瓦などに交換する修繕作業を行います。

この作業は、雨漏りの原因となる古い屋根材を新しいものに交換することで、建物の耐久性を高めるための重要な工程です。

熟練の職人が、瓦一枚一枚を丁寧に撤去し、下地を補修した後、新しい瓦を正確に設置していきます。

屋根瓦を取り外す作業を、建築用語では「めくり」と呼ぶことがあります。

この言葉は少し古く感じるかもしれませんが、現場ではよく使われます。

普段のブログでは、「取り剥がす」や「取り除く」といった言葉をよく使いますが、「めくり」も同様の意味だとお考えください。

古い瓦を一枚一枚丁寧に撤去していくこの作業は、新しい屋根材を設置するための重要な工程です。

熟練の職人が、安全に配慮しながら、効率よく作業を進めていきます。

撤去した屋根材を安全に地上へ降ろすため、屋根工事専用の連結梯子を設置します。

この梯子は、荷物を載せる台車が付いており、重い屋根材も安全に運搬できます。

撤去した瓦や土などは、落下しないように慎重に台車へ積み込みます。

特に、横方向にズレやすい瓦は、落下防止のため、しっかりと固定します。

連結梯子を使用することで、屋根から地上への安全な動線を確保し、作業効率も大幅に向上します。

修繕範囲の古い瓦を撤去後、屋根土や杉皮材を取り除きながら清掃作業を行います。

ここで、古い和瓦屋根の工事でよく使われる「杉皮材」についてご説明します。

かつての「湿式工法」では、屋根土を瓦の接着剤代わりに使い、その下の防水材として杉皮材が用いられました。

大工さんが杉皮材を敷き、屋根屋さんが屋根土と瓦を施工するのが一般的でした。

しかし、工法の変化や職人の減少、建築基準法の改正などにより、杉皮材を使う機会は減っています。

それでも、古い建物では杉皮材が使われている場合が多く、撤去作業の際に出てくることがあります。

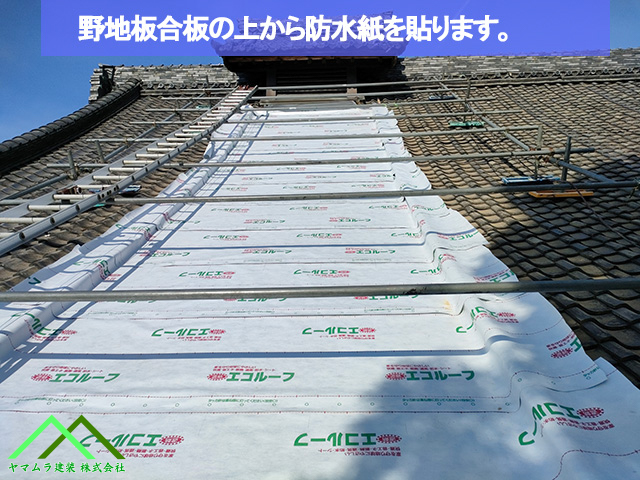

屋根材の撤去後、下地の状態を確認し、新しい野地板合板を取り付けていきます。

点検の結果、一部の野地板に破損が見つかり、雨漏りの原因となっていた可能性が考えられます。

新しい野地板合板は、既存の野地板の上から重ねて設置します。

これにより、屋根全体の強度と耐久性を高め、雨漏りを根本的に解消します。

屋根全体に新しい野地板合板を設置することで、今後の雨漏りのリスクを最小限に抑え、お客様に安心して長く住んでいただける屋根を実現します。

屋根の先端である軒先部分から、越屋根付近まで、新しい野地板合板を丁寧に貼り付けていきます。

野地板の貼り付けが完了したら、その上からルーフィングと呼ばれる防水紙を重ねて敷き詰めます。

ルーフィングは、雨水の侵入を防ぐための重要な役割を果たします。

万が一、雨が降ってきても建物内部に雨水が浸入しないように、ルーフィングでしっかりと防水処理を施します。

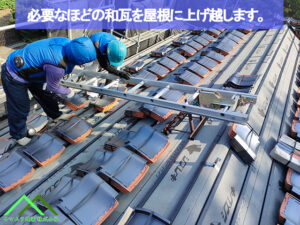

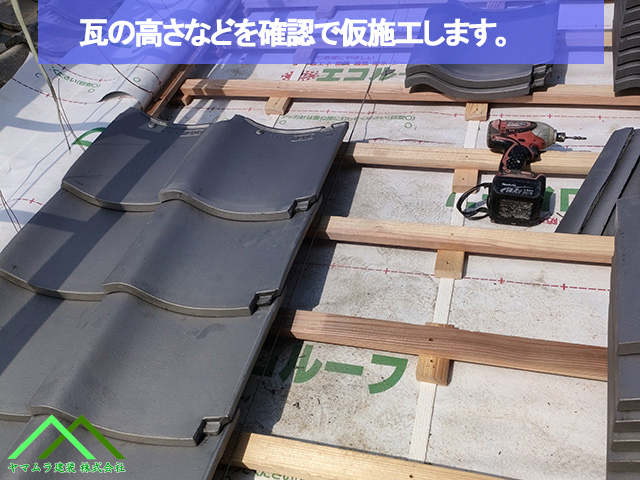

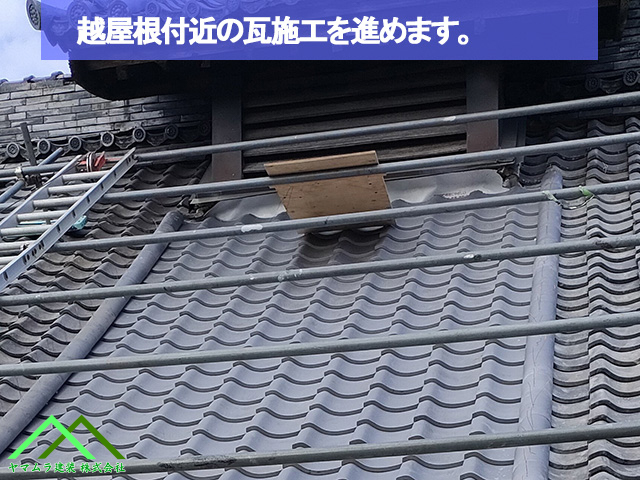

新しい瓦を使って屋根に取り付けて行きます

瓦の設置作業において、まずは平瓦を仮置きし、高さや位置が設計図通りになっているかを確認します。

これは、仕上がりの美しさと屋根全体の耐久性を確保するために非常に重要な工程です。

仮置きした瓦に問題がなければ、そのまま本施工に移ります。

熟練の職人が、一枚一枚丁寧に瓦を並べ、釘や金具を使ってしっかりと固定していきます。

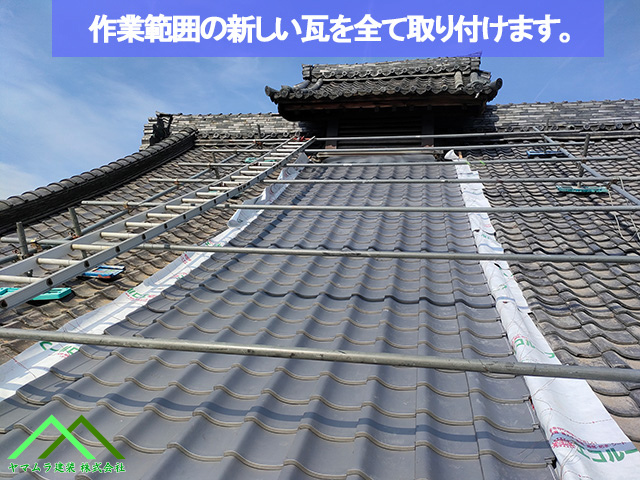

今回の修繕では、屋根瓦を撤去した範囲全体に、新しい和瓦を一枚ずつ丁寧に設置しました。

この作業により、雨漏りの心配がなくなり、美しい屋根に生まれ変わりました。

今回の修繕では、古い屋根瓦と新しい屋根瓦の間に生じる隙間を埋めるため、冠丸瓦を用いて防水処理を行います。

冠丸瓦の取り付けには、「南蛮モルタル」(屋根漆喰)と呼ばれる特殊なモルタルを使用します。

このモルタルは、冠丸瓦を固定するだけでなく、高さの調整にも役立ちます。

職人は、一本ずつ丁寧に冠丸瓦を設置し、モルタルでしっかりと固定していきます。

これにより、雨水の侵入を確実に防ぎ、屋根全体の耐久性を高めます。

軒先から越屋根の上段付近まで、一本ずつ丁寧に冠丸瓦を取り付けていきます。

冠丸瓦は、屋根の美観を向上させるだけでなく、雨水の浸入を防ぐ重要な役割を担っています。

冠丸瓦を固定する際には、釘を使用しますが、釘穴から雨水が浸入するのを防ぐため、コーキングボンドで丁寧に穴埋め処理を施しました。

一本一本、釘穴にコーキングボンドを丁寧に塗り込み、防水性を高めていきます。

この細部にまでこだわった作業により、雨水の侵入を防ぎ、屋根の耐久性を高めます。

越屋根付近の壁際と新しい屋根瓦の接合部分に、屋根漆喰(南蛮モルタル)を塗布します。

これは、壁際から雨水が浸入するのを防ぐための重要な防水処理です。

屋根漆喰は、高い防水性と耐久性を持ち、瓦と壁の隙間を埋めることで雨水の浸入を遮断します。

特に越屋根付近は、複雑な構造のため雨水が溜まりやすく、入念な防水処理が必要です。

職人は、丁寧に漆喰を塗り込み、隙間なくしっかりと固定していきます。

これにより、長期間にわたって雨漏りを防ぎ、建物の耐久性を高めます。

越屋根周辺の板金で囲っていきます

☞

越屋根付近の壁際部分に、雨水を屋外へとスムーズに排出する「水切り屋根板金材」を取り付けます。

今回の工事では、以前よりも深く被せることで、雨水が越屋根の奥へ流れ込むのを防ぐよう工夫しました。

これにより、建物内部への雨水の侵入を最小限に抑え、雨漏りのリスクを軽減することができます。

☞

越屋根周りに取り付けた「水切り屋根板金材」の接合部に、コーキングボンドを丁寧に塗り込み、防水効果を高める作業を行いました。

水切り屋根板金材は、雨水を効率的に排出するための重要な部材ですが、接合部分から雨水が浸入する可能性があります。

そのため、耐久性・防水性に優れたコーキングボンドで隙間を埋めることで、雨水の浸入を確実に防ぎます。

この細やかな作業は、屋根全体の防水性を高め、建物を雨水から守るために欠かせません。

先端の消失した鬼瓦の跡施工

降り棟部分の鬼瓦が、いつの間にか落下してなくなっていました。

鬼瓦は、降り棟の熨斗瓦が重力で自然落下するのを防ぐ重要な役割を果たしています。

鬼瓦がなくなると、熨斗瓦が徐々にずれ始め、最終的には落下する危険性があります。

今回の現場でも、鬼瓦の消失により、熨斗瓦が少しずつずれ始めているのが確認されました。

鬼瓦は、建物の装飾としての役割だけでなく、屋根の構造を安定させる重要な役割も担っています。

早期の修理が必要です。

熨斗瓦(のし瓦)のズレ防止のため、屋根漆喰を丁寧に塗り固めていきました。

この作業により、熨斗瓦が安定し、当面の間はズレ落ちる心配はないかと思います。

屋根漆喰は、瓦の固定だけでなく、防水性を高める効果もあります。

今回の工事では、熨斗瓦のズレを防止すると同時に、雨水の侵入を防ぐために、しっかりと漆喰を塗り込みました。

しかし、漆喰も経年劣化するため、定期的な点検とメンテナンスが必要です。

今回の工事で熨斗瓦のズレは解消されましたが、今後のことも考慮し、定期的なメンテナンスをおすすめします。

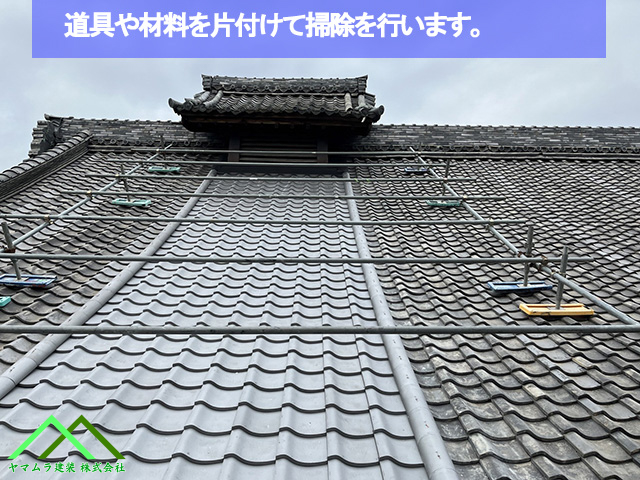

瓦の葺き替え工事の完了

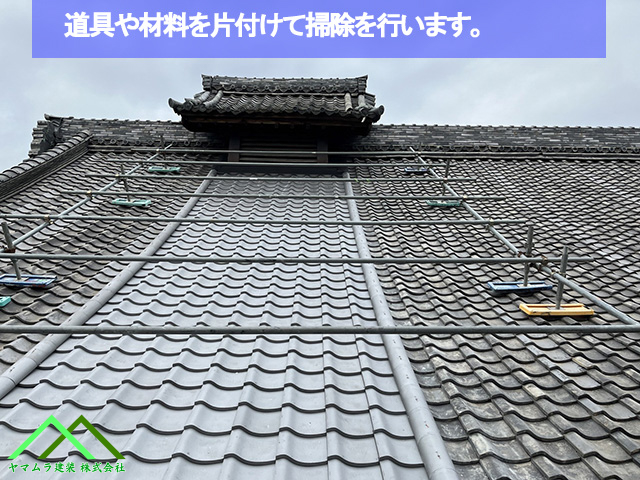

屋根の葺き替え工事が完了し、足場から屋根道具や材料を安全に地上へ降ろしました。

その後、屋根全体を清掃し、工事で出た瓦の破片や土などを丁寧に片付けました。

工事完了後、お客様に作業中の様子をスマートフォンで撮影した写真をご覧いただきながら、作業内容をご説明しました。

お客様は、一部の屋根とはいえ、以前と比べて格段に美しくなった屋根を見て、大変喜んでくださいました。

私たちも、お客様の笑顔を見ることができ、大変嬉しく思っております。

それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

FAQ(工事に関するよくある質問)

越屋根(こしやね)からの雨漏りが多いのはなぜですか?

屋根の上にさらに屋根がある複雑な構造のため、壁との接合部や段差が多く、雨水の逃げ道が複雑になるからです。古い建物の場合は、接合部の防水紙や漆喰の劣化が原因となることが多くあります。

瓦のズレを放置すると、どんな危険がありますか?

隙間から雨水が入り込み、屋根の骨組み(垂木)を腐食させるため、建物の寿命を縮めます。また、大きな地震や台風の際に瓦が落下し、人や物に被害を与える恐れがあり、大変危険です。

修理が終わった後のメンテナンスはどうすればいいですか?

瓦自体は長持ちしますが、漆喰やコーキング、防水板金などは10〜15年を目安に点検をおすすめします。定期的な健康診断が、建物を守る一番の近道です。

同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください