writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

築100年のお寺を雨漏りから守る!屋根瓦の点検で見えた劣化の真実と、建物に寄り添った最適な修繕計画

「天井から雨が漏れてきた」という切実なご相談をいただき、名古屋市緑区にある築100年のお寺へ伺いました。

長年の風雨に耐えてきた歴史ある建物ですが、屋根を確認すると瓦のズレや劣化が進行し、建物の骨組みまでダメージが及んでいました。

大切なお寺を次世代へ引き継ぐためには、現在の状態を正しく把握し、適切な処置を施すことが不可欠です。

本記事では、特殊な「越屋根(こしやね)」の構造や、見落としがちな鬼瓦のトラブル、そして費用を抑えつつ効果を最大化する「部分補修」の考え方について、現場の状況を詳しくご紹介します。

建物の寿命を左右するメンテナンスのポイントを、ご住職の想いに寄り添いながらまとめました。

築100年のお寺の屋根を修理!雨漏り解決への道

「天井から雨水が漏れてきて、どうしたらいいものか…」

先日、築100年を超える歴史あるお寺のご住職様から、屋根の雨漏りについてご相談をいただきました。

長年の風雨にさらされた屋根は、瓦が劣化してズレが生じ、そこから雨水が浸入している状態でした。

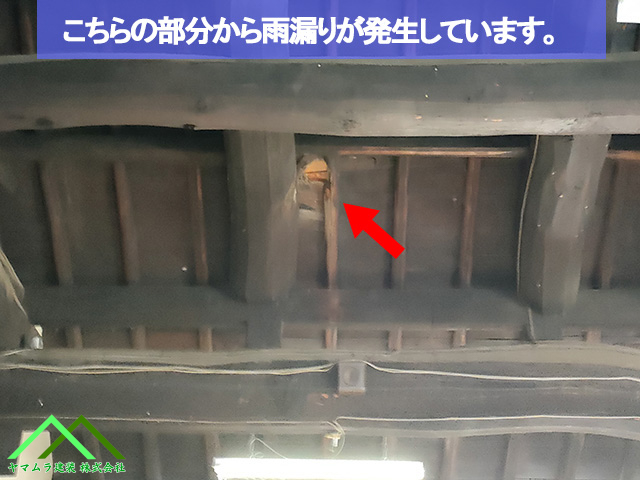

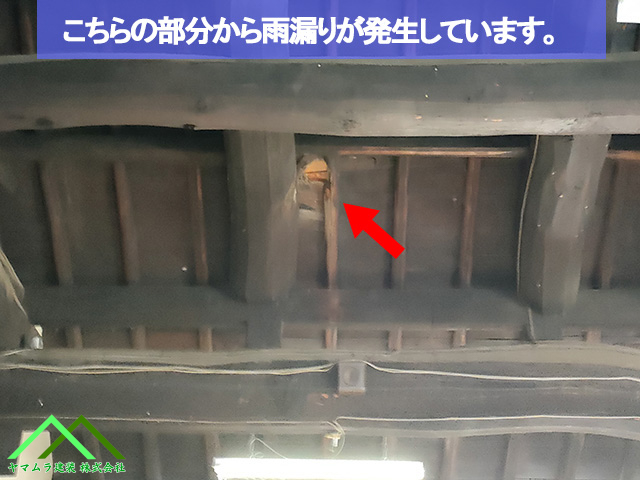

現地調査のため天井裏に上がらせていただくと、雨水が建物の骨組みである垂木にまで浸透し、深刻な腐食が始まっていました。

建物の耐久性に関わる重要な部分が傷んでいるのを見て、早急な対応が必要だと判断しました。

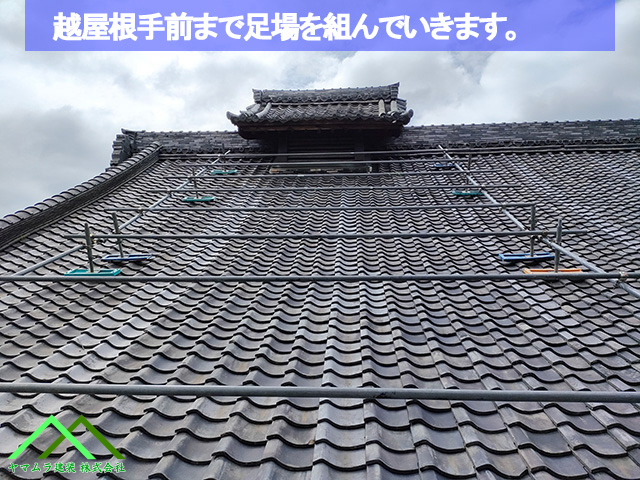

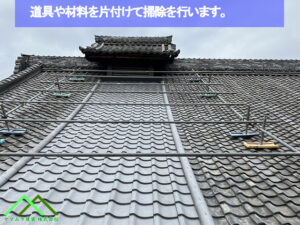

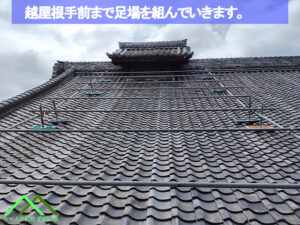

そこで今回は、雨漏りが特にひどかった越屋根部分を中心に、屋根瓦の葺き替え工事を行うことになりました。

歴史ある建物を未来に残すため、瓦を一枚一枚丁寧に剥がし、最新の技術で雨水の侵入を完全に防ぎます。

そして、新しい瓦を葺くことで、建物の美観と耐久性の両方を回復させます。

私たちは、一般住宅だけでなく、このような歴史的建造物の修理にも豊富な実績があります。

大切な建物のことでお困りの際は、ぜひ私たちにご相談ください。

長年の経験と確かな技術で、お客様の建物を守るお手伝いをいたします。

- 1. 築100年のお寺を雨漏りから守る!屋根瓦の点検で見えた劣化の真実と、建物に寄り添った最適な修繕計画

- 1.1. 築100年のお寺の屋根を修理!雨漏り解決への道

- 2. 築100年以上のお寺の雨漏り屋根点検の様子!

- 3. 瓦屋根の方を高所カメラで撮影しました

- 4. 越屋根とは

- 5. 瓦屋根の雨漏り点検調査の様子

- 6. 降り棟部の先端に設置してあるはずの鬼瓦が消滅!?

- 7. 【お寺の屋根修理】住職のご要望に寄り添う「部分補修」と「漆喰工事」の最適解とは?

- 7.1.1. 次回の現場ブログ記事の内容は?

- 8. FAQ(工事に関するよくある質問)

- 9. 同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

- 10. 同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

築100年以上のお寺の雨漏り屋根点検の様子!

名古屋市緑区のお寺から、屋根の雨漏りに関するご相談をいただきました。

築年数を重ねた建物は、屋根瓦の劣化が顕著で、雨漏りを引き起こしていました。

屋根裏を調査したところ、雨水が天井板にまで浸透し、屋根の骨組みである垂木を腐食させていることが判明しました。

長年の雨漏りが建物の構造に深刻なダメージを与えている状況です。

早急な対応が必要と判断し、詳細な調査と修繕計画のご提案をさせていただくことになりました。

築年数が古いお寺では、一般的な住宅のような天井板が設けられていない場合が多く見られます。

そのため、屋根の構造部材である垂木や野地板の裏側が直接見える状態でした。

これは、建物の構造上、雨漏りが起きた際に内部への浸水が比較的早く進行しやすいことを意味します。

今回のケースでも、長年の雨漏りが垂木を腐食させ、建物全体の耐久性低下に繋がっていることが確認できました。

古い建物特有の構造を理解し、適切な修繕を行うことが重要です。

瓦屋根の方を高所カメラで撮影しました

住職から許可をいただき、瓦屋根上の雨漏りの状態を詳しく確認しました。

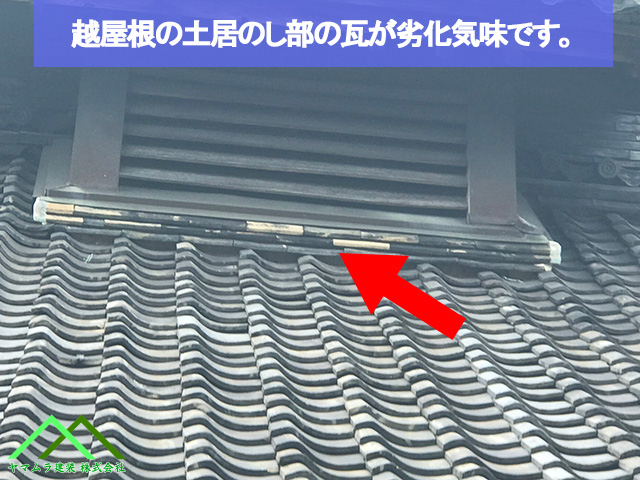

今回ご依頼いただいた建物は、本堂ではありませんでしたが、立派な越屋根を持つ大きな屋根が特徴的でした。

越屋根とは、屋根の上に設けられた小さな屋根のことで、採光や換気の役割を果たします。

しかし、複雑な構造であるため、雨漏りの原因となる箇所も多く、注意が必要です。

今回の点検では、越屋根を中心に、瓦のひび割れやズレ、漆喰の劣化などを入念にチェックしました。

越屋根の土台部分にあたる熨斗瓦に劣化が見受けられました。

熨斗瓦とは、屋根の棟部分に使われる瓦のことで、雨水の浸入を防ぐ重要な役割を担っています。

この部分が劣化すると、雨漏りに直結する可能性が高くなります。

特に越屋根は、複雑な構造をしているため、雨水が溜まりやすく、瓦の劣化も進行しやすい傾向があります。

今回の点検では、熨斗瓦のひび割れやズレ、漆喰の剥がれなどを確認しました。

これらの劣化は、放置すると雨漏りの原因となるため、早急な補修が必要です。

越屋根とは

越屋根とは、屋根の上に設けられた小さな屋根のことを指します。

その立ち上がり部分を利用して、採光や換気を行うのが特徴です。

現代の住宅で例えるならば、換気口や天窓に近い役割を持っています。

今回のお寺では、越屋根から差し込む光が室内を明るく照らしていました。

しかし、この越屋根は構造が複雑なため、雨漏りの原因になりやすいという側面も持ち合わせています。

特に、築年数が古い建物の場合、越屋根の土台部分である熨斗瓦の劣化が進み、雨水が浸入しやすくなっているケースが見られます。

越屋根は、建物のデザイン性を高め、快適な室内環境を実現する上で重要な役割を果たしますが、定期的なメンテナンスが欠かせません。

瓦屋根の雨漏り点検調査の様子

寺社仏閣の屋根は、長い年月をかけて維持されてきた歴史の証です。

そのため、部分的な修繕を繰り返しながら、全体の構造を維持していくのが一般的です。

今回のお寺の屋根でも、一部の瓦が新しいものに交換されており、過去に修繕が行われたことが確認できました。

しかし、長年の風雨や地震の影響で、瓦の固定が外れ、ズレ始めている箇所も見受けられました。

特に、年数の経過した瓦は、固定力が低下しやすく、このような状態になることが少なくありません。

瓦のズレを放置すると、雨漏りの原因となるだけでなく、瓦が落下して人や建物に被害を与える可能性もあります。

また、建物の美観を損ね、資産価値の低下にもつながりかねません。

寺社仏閣の屋根は、その構造上、定期的な点検と適切なメンテナンスが欠かせません。

瓦のズレやひび割れなど、小さな不具合でも放置せずに、早めに専門業者に相談することが大切です。

経年劣化により、屋根瓦に縦方向の亀裂が入り、破損している箇所が見受けられました。

このような亀裂は、雨水の侵入経路となりやすく、建物内部の腐食に繋がる可能性があります。

破損箇所には、応急処置としてコーキングボンドが塗布されていましたが、コーキング材自体も10年から15年ほどで劣化が始まるため、長期的な解決策としては不十分です。

ここで少し話が逸れますが、現代の住宅で使用されているサイディング外壁も同様に、継ぎ目部分にコーキング材が使用されています。

こちらも耐久年数は10年から15年程度であり、定期的なメンテナンスが必要です。

外壁塗装と同時に、コーキングの打ち替えも検討されることをお勧めします。

お近くのシーリング工事専門店や塗装業者にご相談ください。

降り棟部の先端に設置してあるはずの鬼瓦が消滅!?

鬼瓦が一つ脱落しているのを発見しました。

最近ではあまり見られなくなった入母屋屋根の「降り棟」の先端部分に取り付けられていた鬼瓦です。

降り棟とは、大棟から斜めに降りてくる棟のことで、その先端には装飾として鬼瓦が設置されることがあります。

鬼瓦は、建物の装飾としての役割だけでなく、魔除けや防火の意味も込められています。

しかし、経年劣化や地震、台風などの影響で、固定が緩み、落下してしまうことがあります。

特に、降り棟の先端に設置された鬼瓦は、風雨に晒されやすく、落下の危険性が高い場所です。

今回、鬼瓦が脱落していたのは、経年劣化による固定の緩みが原因と考えられます。

鬼瓦の脱落は、建物の美観を損ねるだけでなく、落下した鬼瓦が人に当たったり、建物を傷つけたりする危険性もあります。

早急に専門業者に依頼し、修理を行うことが重要です。

【お寺の屋根修理】住職のご要望に寄り添う「部分補修」と「漆喰工事」の最適解とは?

お寺の屋根は、歴史ある建物を守る要です。

今回、ある寺院の屋根点検にお伺いした際、住職も気づかれていなかった鬼瓦の脱落を発見しました。

本来、鬼瓦の再設置には周辺の解体を伴う大掛かりな工事が必要となりますが、住職からは「可能な限り小規模な修繕に留めたい」という切実なご要望をいただいておりました。

そこで、建物の現状を詳細に調査した結果、私たちは負担を抑えつつ建物を守る漆喰(しっくい)による補修を軸としたプランをご提案しました。

具体的には、劣化が目立つ一区画に絞った部分的な葺き替えを行い、耐久性とコストのバランスを追求した内容です。

点検時の写真をご覧いただきながら、現状と修繕の必要性を丁寧にご説明し、後日、詳細な見積書をお届けしました。

大切な建物を次世代へ繋ぐために、現場の状況に合わせた誠実な対応を何よりも大切にしています。

次回の現場ブログ記事の内容は?

FAQ(工事に関するよくある質問)

瓦のズレを放置するとどうなりますか?

隙間から雨水が浸入し、建物の骨組み(垂木など)を腐食させます。また、強風や地震の際に瓦が落下する危険性もあり、二次被害につながる恐れがあります。

「越屋根(こしやね)」とは何ですか?

屋根の上にさらに一段高く設けられた小さな屋根のことです。主に採光や換気のために作られますが、接合部が多いため、古い建物では雨漏りの原因になりやすい箇所でもあります。

予算に合わせて部分的な修理をすることは可能ですか?

はい、可能です。全体を葺き替えるのが理想ではありますが、ご予算や建物の状況に合わせて、劣化の激しい箇所に絞った部分補修や漆喰工事など、最適なプランをご提案いたします。

同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください