writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

【名古屋市昭和区】天井のシミを解決!谷芯の腐食穴を新しい谷鈑金へ交換し、瓦の再施工で雨漏りを防ぐ

「天井のシミがだんだん広がってきた……」

そんな雨漏りの不安なご相談を、名古屋市昭和区にお住まいのお客様からいただきました。

雨漏りは放置すると、目に見えない場所で柱や梁などの構造体を傷め、お家の寿命を縮めてしまうため早急な対応が必要です。

現地を詳しく調査したところ、原因は屋根の面と面が合流し、雨水が集中する「谷芯(たにしん)」部分の腐食でした。

今回は、古い下地材から最新の防水シートへのアップデート、そして珍しいL字型の棟(むね)に対応した細やかな加工など、一つひとつの工程に想いを込めた修理事例をご紹介します。

瓦を大切に再利用し、コストを抑えながらも「安心」を最大化する私たちのこだわりをぜひご覧ください。

雨漏り修理:谷芯の腐食穴を徹底解決!

「天井のシミがだんだん広がってきた…」そんな雨漏りのご相談を、名古屋市昭和区にお住まいのお客様からいただきました。

現地調査の結果、雨漏りの原因は屋根の谷芯と呼ばれる部分にできた腐食穴でした。

谷芯は、屋根の面と面がぶつかる場所にあり、雨水を集めて流す大切な役割を担っています。

しかし、長年の雨風にさらされることで、板金が劣化し、穴が開いてしまうことがあるのです。

この記事では、この腐食穴が原因で発生した雨漏り修理の全工程を、写真付きで詳しくご紹介します。

まずは、既存の瓦を丁寧に剥がし、腐食した谷板金を新しいものに交換。

次に、瓦を再利用して元の状態に戻すことで、コストを抑えながらも美観を保ちました。

さらに、雨漏りが再発しないよう、L字棟の防水処理も徹底的に行い、雨水の侵入経路を完全にシャットアウトしました。

雨漏りは、放置すると建物の構造に深刻なダメージを与え、大規模な修繕が必要になる場合があります。

名古屋市やその近郊で、雨漏りや屋根の劣化でお困りの際は、どんな小さなことでも私たちにご相談ください。

専門知識と確かな技術で、お客様の大切な家をしっかり守ります。

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

住宅の雨漏り修理!谷芯修復と瓦再利用

名古屋市昭和区の住宅で、谷芯からの雨漏りが発生しました。

原因を特定するため、瓦を慎重にめくり内部を確認したところ、腐食による穴を発見。

この穴が雨水の浸入経路となり、雨漏りを引き起こしていました。

修復作業では、まず傷んだ野地板を補修し、屋根全体にルーフィング防水紙を敷設。

これにより、新たな防水層を形成し、雨水の浸入を防ぎます。

次に、新しい谷鈑金を取り付け、雨水が谷部分から建物内部に浸入するのを防ぎます。

これらの工程を経て、屋根は再び安全で快適な状態に戻ります。

谷板金の取り付けと瓦の再施工

谷鈑金は、運搬しやすいように約1.8m~2mの長さで製造されています。

そのため、谷の長さが2mを超える場合は、複数枚の鈑金を連結して使用します。

連結部分には、コーキングボンドを丁寧に塗布し、鈑金同士をしっかりと接着させます。

これは、雨水が隙間から侵入するのを防ぐための重要な工程です。

コーキングボンドは、水の侵入を防ぐ堰止めの役割を果たし、谷部分の防水性を高めます。

谷鈑金の表面を雨水が横に溢れてしまうのを防ぐために、屋根材の「水密材」を両側に貼り付けます。

これにより、雨水が谷鈑金の中心から軒先の雨樋へとスムーズに流れるようにします。

水密材は、雨水の流れを適切に制御し、屋根の防水性を高める重要な役割を果たします。

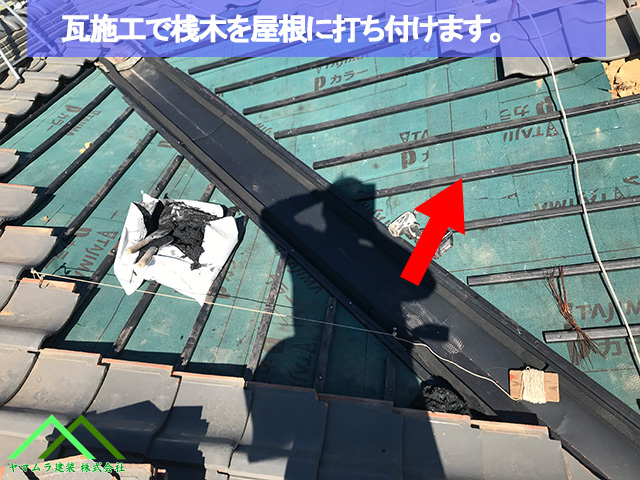

規定寸法で桟木を打って瓦を施工

瓦を正確に配置し、ズレ落ちを防ぐために、屋根全体に桟木(さんぎ)を取り付けます。

桟木は、瓦を固定するための下地材で、瓦の種類ごとに決められた寸法に合わせて設置します。

これにより、瓦が安定し、美しい屋根に仕上がります。

谷鈑金周辺に瓦を取り付ける際、谷鈑金の手前に南蛮漆喰を配置します。

南蛮漆喰は、瓦と谷鈑金をしっかりと接着させるための重要な材料です。

瓦を適切に固定することで、雨水の侵入を防ぎ、屋根の耐久性を高めます。

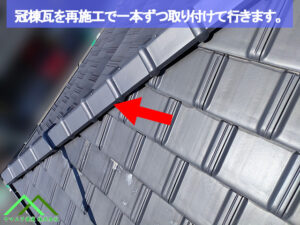

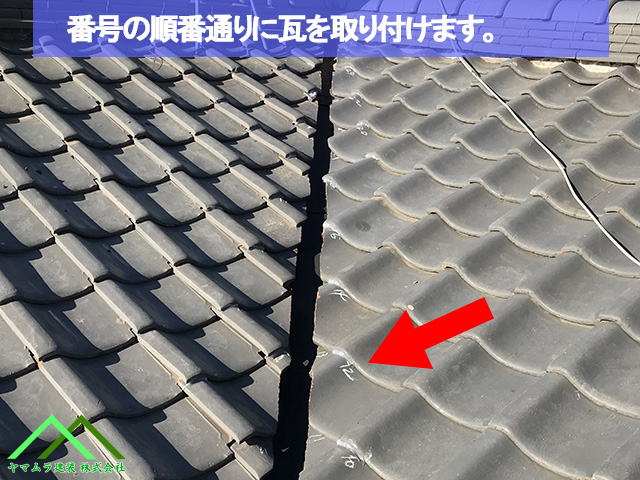

作業開始時に瓦に書き込んだ番号に従い、軒先から棟に向かって順番に瓦を取り付けていきます。

特に、谷部分で加工された瓦は、番号通りに配置しないと正しく収まらないことがあります。

番号は、パズルのピースのように、瓦が元の場所に戻るための道しるべです。

冠棟瓦の加工と防水目的の止水処理

こちらの建物の屋根は、少し珍しい「L字棟」と呼ばれる形状をしています。

この形状では、屋根の頂点にある棟冠瓦の向きが90度変わるため、瓦の加工が必要になります。

熟練の職人が、専用の道具を使って瓦を丁寧に加工し、隙間なく取り付けていきます。

しかし、以前の施工では、この加工部分の防水処理が不十分だったため、雨水が侵入していました。

棟冠瓦の隙間には、コーキングボンドを丁寧に塗布し、雨水の侵入を防ぎます。

この止水処理により、雨水が隙間から建物内部に侵入する心配はなくなりました。

今回の工事では、屋根の防水材として使われていた古いトントン葺きが雨漏りの原因となっていたため、傷んだ部分を修復し、ルーフィング防水紙と新しい谷鈑金に取り替えました。

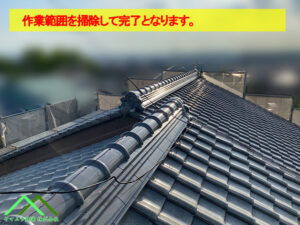

最後に、瓦を元通りに再施工し、作業は完了です。

これで、雨漏りの心配がなくなり、快適な住環境が守られます。

次回は施工事例になります!

初動調査から作業の完了までの一連の流れになります!

FAQ(工事に関するよくある質問)

天井にシミができたら、すぐに屋根を全部直さないといけないの?

必ずしも全面工事が必要なわけではありません。今回のように「谷芯」などの特定の部分が原因であれば、そこを重点的に直すことで、費用を抑えて確実に雨漏りを止めることができます。

瓦を再利用すると、見た目や耐久性に問題はありませんか?

瓦そのものは非常に寿命が長いため、割れなどがなければ再利用可能です。雨漏りの原因は瓦の下の下地材にあることが多いため、下地を新しくすれば耐久性は十分に復活します。

谷鈑金(たにばんきん)は、どのくらいの期間で錆びるものですか?

20年〜30年ほどで穴が開くケースが見られます。特に落ち葉が溜まりやすい場所などは腐食が進みやすいため、定期的な清掃と点検をお勧めしています。

同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください