writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

名古屋市瑞穂区|築30年のセメント瓦屋根で多発する棟のズレ!雨漏り原因の固定不良を点検

「ふと屋根を見上げたら、瓦が曲がっている気がする…」そんな不安を感じたことはありませんか?

特に築30年を超えたお住まいで、セメント瓦を使用している場合は注意が必要です。

先日、名古屋市瑞穂区のお客様から「瓦が落ちそうだ」と緊急のご連絡をいただきました。

駆けつけると、そこには経年劣化だけでは片付けられない、新築時の施工不良による深刻な「ズレ」と「雨漏り」のリスクが潜んでいたのです。

今回は、なぜ瓦がズレてしまったのか、その驚きの原因と、製造が終了してしまったセメント瓦をどう守っていくべきか、現場の視点から詳しくお伝えします。

築35年を超えたお住まいで、「最近、屋根の瓦がずれているのが気になる…もしかして雨漏り寸前?」と不安に感じていませんか?

今回は、特に築年数が経ったセメント瓦の屋根に起こりやすいトラブルと、その対策についてお話しします。

セメント瓦は、耐久性が高い一方で、表面の塗装が剥がれてくると、雨水を吸い込みやすくなり、劣化が進んでしまいます。

瓦がずれているのを見つけた場合、それは単なる経年劣化だけでなく、過去の手抜き工事が原因であることも少なくありません。

瓦を固定する力が弱かったり、下地が不十分だったりすると、長年の間に少しずつ瓦がずれてきてしまいます。

瓦のずれを放置すると、できた隙間から雨水が浸入し、屋根の下地や建物の骨組みを腐らせてしまう可能性があります。

雨漏りは、建物の寿命を縮めるだけでなく、シロアリなどの害虫被害にもつながることがあります。

「どこに相談すればいいか分からない」「どうせ高額な費用がかかるんでしょ?」と悩んでしまう方もいらっしゃるかもしれません。

私たちは、お客様の不安に寄り添い、丁寧な点検と分かりやすい説明で、最適な解決策をご提案します。

屋根は、お住まいを守る大切な部分です。

少しでも気になることがあれば、放置せずに専門家にご相談ください。

次回の現場ブログは?

こちら現場での初回点検の様子は?

- 1. 名古屋市瑞穂区|築30年のセメント瓦屋根で多発する棟のズレ!雨漏り原因の固定不良を点検

- 1.1. 築35年を超えたお住まいで、「最近、屋根の瓦がずれているのが気になる…もしかして雨漏り寸前?」と不安に感じていませんか?

- 1.1.1. 次回の現場ブログは?

- 1.1.2. こちら現場での初回点検の様子は?

- 2. 築30年超のセメント瓦屋根、雨漏り対策と修理のポイント

- 2.1. 【屋根のSOSを見逃さない】棟瓦の「色の違い」は、雨漏りへと繋がる深刻なズレのサイン

- 2.2. 棟の冠瓦がズレ落ちてしまった原因として

- 2.2.1. 【現場で見た衝撃の事実】棟瓦の固定不足と、分譲住宅に潜む施工品質の格差とは?

- 2.3. 冠瓦の施工方法が間違っています

- 2.3.1. セメント瓦とは?屋根材としての耐久度はあるの?

- 3. 【セメント瓦の寿命と向き合う】製造終了で修理が困難に?知っておきたい維持費の現実

- 4. 【屋根点検の現場から】不適切な固定とコーキングの劣化、今すぐ知るべき愛車の屋根の真実

- 4.1.1. 次回の現場ブログは?

- 5. FAQ(よくある質問)

- 6. 同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

- 7. 同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

築30年超のセメント瓦屋根、雨漏り対策と修理のポイント

【名古屋市瑞穂区にお住いのお客様から、「屋根の一部が落ちかけている」と緊急のご連絡をいただきました。

現場に駆けつけて確認したところ、屋根の端にあるケラバという部分の瓦が、まさに落下寸前の状態でした。

さらに詳しく調べてみると、棟瓦(屋根の頂上にある瓦)にもズレが見つかり、雨漏りの心配がありました。

実は、お客様のお宅は以前にも屋根の工事をされたそうです。

だが、その時の工事も少し気になる点があったため、今回の棟瓦のズレも、もしかしたら何か問題があるのではないかと思い、お客様にご相談の上、屋根全体の点検をさせていただくことになりました。

特に注意して点検したのは、瓦の一番上にある冠棟瓦(かんむりむねがわら)という部分です。

点検を始めてすぐに、私たちは驚きました。

この屋根を施工した業者は、本当に屋根の専門家だったのだろうかと疑問に思うほど、ずさんな工事がされていたのです。

隅棟と呼ばれる、屋根の角の部分の冠棟瓦が、本来あるべき位置から大きくずれて、屋根の先端の方に飛び出していました。

その結果、冠棟瓦同士の間に大きな隙間ができてしまっていたのです。

これほどの隙間があれば、雨水が簡単に屋根裏に入り込んでしまい、雨漏りを引き起こすことは間違いありません。

【屋根のSOSを見逃さない】棟瓦の「色の違い」は、雨漏りへと繋がる深刻なズレのサイン

屋根の頂上にある棟瓦(むねがわら)を詳しく調査していると、瓦同士の重なり部分に不思議な「色の境目」を見つけることがあります。

まるで日焼けの跡のように、一部分だけがくっきりと色褪せている状態です。

実はこれ、棟瓦のズレが起きている決定的な証拠です。

本来、瓦同士が重なって隠れているはずの部分が、地震や経年劣化によって外側へ押し出され、むき出しになったことで太陽光にさらされ変色してしまったのです。

この色の違いがはっきりと分かるほど、瓦が大きく動いてしまっていることを意味します。

わずかな隙間であれば見過ごしがちですが、重なりがここまでずれてしまうと、そこから雨水が直接屋根の内部へ侵入し、深刻な雨漏りや下地の腐食を招く恐れがあります。

私たちは、こうした現場の小さな違和感を決して見逃しません。

表面的な補修で済ませるのではなく、なぜズレが生じたのかという原因を突き止め、誠実な診断に基づいた最適な解決策をご提案します。

もし地上から見上げて「瓦の色が場所によって違うな」と感じたら、それは住まいが発しているSOSかもしれません。

手遅れになる前に、まずは私たちの屋根点検で現状を確認してみませんか。

棟の冠瓦がズレ落ちてしまった原因として

棟瓦がずれてしまった原因の一つとして、棟瓦の固定方法に問題がありました。

本来、棟瓦には固定用の穴が開けられているのですが、この屋根では、その穴を利用して、針金で縛って固定していたのです。

しかし、30年以上前に使われていた針金は、現在のようなビニールで覆われたものではなく、普通の針金でした。

そのため、長年の間に錆びて劣化し、針金自体が細く伸びてしまったのです。

細く伸びてしまった針金では、棟瓦をしっかりと固定できず、ずれてしまうのは当然です。

30年以上前の住宅では、まだ針金がビニールで覆われていなかったため、このような針金の劣化はよく見られました。

現在では、針金は必ずビニールで覆われたものが使われるようになっています。

【現場で見た衝撃の事実】棟瓦の固定不足と、分譲住宅に潜む施工品質の格差とは?

屋根の頂上を守る棟瓦(むねがわら)は、本来パッキン付きの釘やビスを用いて、強固に固定するのが正しい工法です。

しかし、先日お伺いした現場では、あろうことか瓦が細い針金だけで固定されていました。

正直に申し上げて、大切な住まいを守る上では考えにくいずさんな施工と言わざるを得ません。

なぜ、このような事態が起きてしまったのでしょうか。

背景には、当時の分譲住宅を取り巻く環境があったと推測されます。

販売価格を低く抑えるために建設コストが厳しく制限され、そのしわ寄せが現場の施工品質に及んでしまった可能性があります。

限られた予算と時間の中で、本来かけるべき手間を省かざるを得なかったのかもしれません。

もちろん、すべての分譲住宅がそうではありません。

しかし、一部の物件でこうした施工不備が実在し、年月を経て大きな不具合として現れているのは事実です。

私たちは、過去の経緯がどうあれ、今そこにある不安を解消し、安心できる暮らしを取り戻すために全力を尽くします。

表面を取り繕うのではなく、現場のリアリティに基づいた確かな修繕をお約束します。

冠瓦の施工方法が間違っています

棟瓦の土台となる木材が、棟瓦の隙間から見えていました。

本来、この土台木は雨水から守るために、防水シート(ルーフィング)や漆喰で覆われているはずなのですが、この屋根ではむき出しの状態でした。

これでは、雨水が直接土台木に染み込んでしまい、腐食してしまうのは時間の問題です。

本当に、どこを見ても突っ込みどころ満載の施工です。

さらに、屋根の平らな部分に使われている平瓦も、全体的に強度が低下しており、ひび割れや欠けが見られました。

そのため、今回の工事は、応急処置的な修理しかできない可能性が高いです。

セメント瓦とは?屋根材としての耐久度はあるの?

セメント瓦が広く使われるようになったのは、戦後の住宅不足を解消するため、復興用の屋根材として注目されたのが始まりでした。

その後、1970年代から1990年代前半にかけて、さらに強度を高めたセメント瓦が普及しました。

当時の住宅では、主流だった陶器瓦(J形)に比べて、セメント瓦は価格が安かったため、分譲住宅やローコスト住宅で多く採用されたのです。

セメント瓦の主なメリットは、以下の2点です。

1.陶器瓦に比べて、少し軽いため、建物への負担が少ない

2.陶器瓦に比べて、価格が安いため、初期費用を抑えられる

【セメント瓦の寿命と向き合う】製造終了で修理が困難に?知っておきたい維持費の現実

かつて多くの住まいで採用されたセメント瓦ですが、現在ではいくつかの課題が浮き彫りになっています。

まず挙げられるのが、約7〜10年ごとの定期的な塗り替えが必要という点です。

陶器瓦に比べて表面の耐久性が低く、色褪せや苔が発生しやすいため、放置すると瓦自体がもろくなってしまいます。

また、古い製品にはアスベスト(石綿)が含まれているケースもあり、健康や処分の面でも注意が必要です。

初期費用は抑えられたものの、長期的なメンテナンス費用を合算すると、実は陶器瓦よりも負担が大きくなることも珍しくありません。

最大の問題は、現在セメント瓦のほとんどが製造を終了していることです。

一枚割れただけでも「同じ瓦」を手に入れることは非常に困難で、部分的な補修ができないケースが増えています。

そのため、不具合が見つかった際は、再発を覚悟で応急処置を施すか、思い切って屋根の葺き替えを行うかの決断を迫られることが多くなっています。

私たちは、無理に高価なリフォームを勧めるのではなく、現場の状況とお客様の将来設計に寄り添い、最も納得感のある誠実なプランを一緒に考えていきます。

まずはご自宅の瓦の状態を正しく知ることから始めてみませんか。

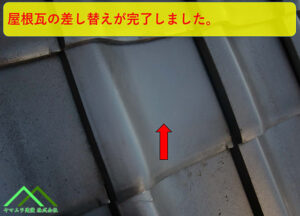

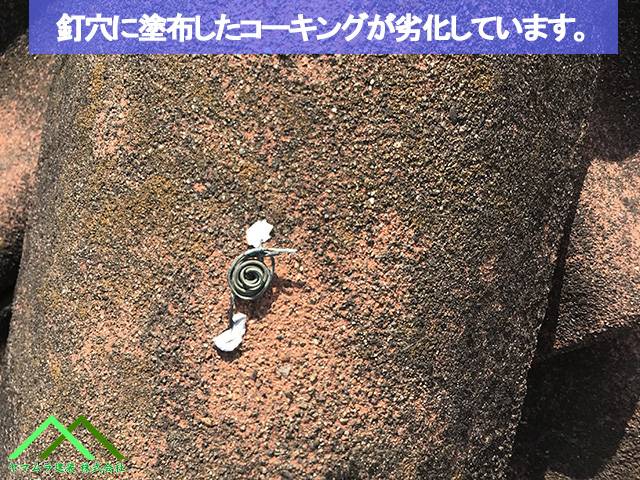

【屋根点検の現場から】不適切な固定とコーキングの劣化、今すぐ知るべき愛車の屋根の真実

屋根の調査を行うと、時として耳を疑うような施工実態に直面することがあります。

今回お伺いしたお宅では、本来釘でしっかりと固定されるべき棟瓦(むねがわら)が、細い針金一本だけで繋ぎ留められていました。

針金を通すための穴にはコーキング材が充填されていましたが、新築時から年月が経過し、すっかりひび割れて防水機能を失っていました。

これでは隙間から雨水が侵入し、屋根の土台を腐食させるのは時間の問題です。

点検後、私はスマートフォンで撮影した現場写真をお客様にお見せし、現状をありのままにご報告しました。

お客様が今後このお住まいとどう向き合いたいかを伺った上で、私たちは2つの選択肢をご提案しています。

一つは、瓦を正しい位置に固定し直し、浸水を防ぐための応急処置。

もう一つは、廃盤となり修理が難しくなっているセメント瓦から、最新の屋根材へ一新する葺き替えリフォームです。

私たちは、どちらが正解かを押し付けることはしません。

それぞれのメリット・デメリットと詳細な見積もりを提示し、お客様が納得して未来を選べるよう、誠実なサポートを尽くします。

屋根の状態は、地上からでは分かりません。

少しでも不安を感じたら、まずは私たちの点検で今の姿を確認してみませんか。

次回の現場ブログは?

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

FAQ(よくある質問)

Q1. 屋根のズレは自分でも確認できますか?

A. 屋根の側面、雨樋が付いていない側の端の部分を指します。風雨の影響を受けやすく、築年数が経つと瓦のズレや雨漏りが発生しやすい箇所です。

Q2. セメント瓦は塗装すれば直りますか?

A. 塗装はあくまで「防水性の維持」が目的です。すでに割れていたり、ズレが酷かったりする場合は、塗装では直せず、積み直しや葺き替えが必要になります。

Q3. 昔の針金固定はすべてダメなのですか?

A. 昔の工法では一般的でしたが、現在の耐震・耐風基準から見ると強度が不足しています。特に錆びた針金は切れる恐れがあるため、ビス等での補強をお勧めします。

同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください