writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

谷樋交換から瓦の復旧、大棟の加工まで!名古屋市緑区で雨漏りを再発させない「現場の知恵」と丁寧な仕上げ

「せっかく修理したのに、また漏れてきたらどうしよう……」

そんな不安を抱える名古屋市緑区の皆様に、私たちが現場で行っている「再発させないための工夫」をお届けします。

今回は、屋根の中でも特に雨水が集中する「谷樋(たにとい)」の交換事例です。

劣化した板金を新しくするだけでなく、その周りの瓦をどう戻すのか、そして屋根の頂点である大棟(おおむね)との接合部をどう守るのか。

実は、この「仕上げの作業」にこそ、住まいを長持ちさせるための重要な鍵が隠されています。

ただ瓦を並べるだけではない、接着剤の使い分けや仮固定の工夫など、現場の人間だからこそお伝えできる細部へのこだわりをぜひご覧ください。

新しい素材の谷鈑金で屋根谷部に新たに施工して行きます!

雨漏りにお困りの名古屋市緑区にお住まいの方へ。

今回は、雨漏りの原因となりやすい**谷樋(たにどい)**の交換工事の事例をご紹介します。

谷樋とは、屋根と屋根がぶつかる谷状の溝の部分のことで、屋根に降った雨水が集中して流れる、いわば「屋根の道路」のような場所です。

長年、大量の雨水を受け止めているため、他の箇所よりも劣化が早く、雨漏りの原因になりやすいのです。

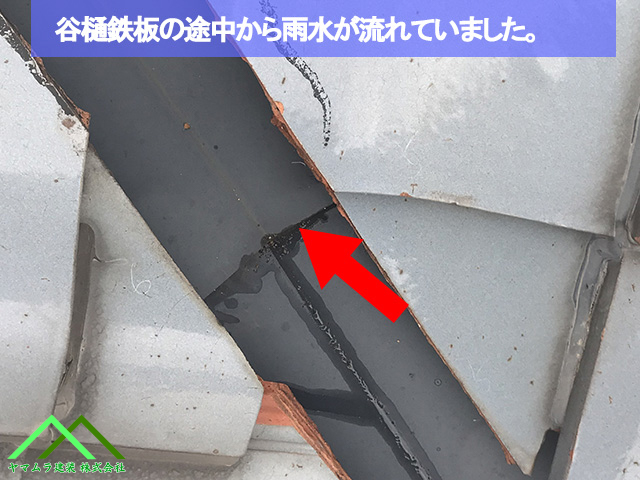

先日、緑区のお客様から「谷樋から雨漏りがしているようだ」というご相談をいただきました。

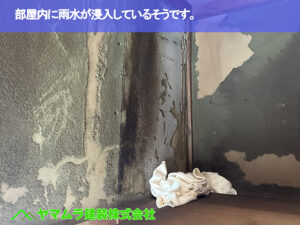

お客様のご自宅でも、谷樋の劣化が原因で雨漏りが発生していました。

そこで、まずは古い谷樋を撤去し、新しいものに交換する工事をご提案しました。

工事では、劣化した谷樋を慎重に取り外し、耐久性の高い新しい谷樋を設置します。

谷樋を交換した後は、その周辺の瓦を一枚一枚丁寧に葺き直し、雨水がスムーズに流れるように細心の注意を払って作業を進めました。

工事が完了し、お客様からは「これで安心して雨の日を迎えられます」と大変お喜びの声をいただきました。

雨漏りは、放置すると建物の寿命を縮めてしまう可能性があります。

もし、ご自宅で雨漏りの兆候を見つけたら、早めに専門家にご相談ください

前回の現場ブログ記事は?

こちら現場での初回点検の様子は?

- 1. 谷樋交換から瓦の復旧、大棟の加工まで!名古屋市緑区で雨漏りを再発させない「現場の知恵」と丁寧な仕上げ

- 1.1. 新しい素材の谷鈑金で屋根谷部に新たに施工して行きます!

- 1.1.1. 前回の現場ブログ記事は?

- 1.1.2. こちら現場での初回点検の様子は?

- 2. 瓦の復旧作業や大棟の加工など雨漏りを防ぐための工夫

- 3. 屋根を順序良く戻していきます

- 3.1. 瓦のズレが雨漏りを招く?修理の仕上げに欠かせない『二重の固定』と職人の工夫

- 4. 大棟部に棟瓦で積み上げるように再施工作業

- 5. 雨漏りを防ぐ最後の仕上げ。大棟の隙間を埋める『現場の知恵』と確実な防水対策

- 6. FAQ(よくある質問)

- 7. 同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

- 8. 同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

瓦の復旧作業や大棟の加工など雨漏りを防ぐための工夫

「新しい谷樋になったら、瓦も元通り!雨漏り修理の仕上げ作業」

名古屋市緑区のお客様のお宅で、雨漏りの原因だった古い谷樋を新しいものに交換する工事を行いました。

今回は、その仕上げとして、周りの瓦を元に戻していく作業の様子をご紹介します。

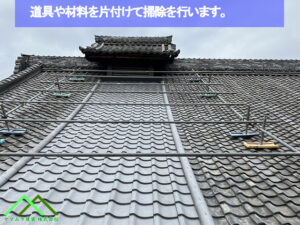

新しい谷樋を取り付けるために、一時的に取り外していた瓦たち。

まるで引っ越しでもしたかのように、バラバラになっていた瓦たちを、元の場所に戻していきます。

「ただ戻すだけじゃないの?」と思われたかもしれません。

もちろん、ただ戻すだけではありません。

雨漏りを防ぐために、いくつかの大切なポイントを押さえながら、丁寧に作業を進めていきます。

例えるなら、パズルを組み立てるようなもの。

一つ一つの瓦を、パズルのピースのように、ピッタリと元の場所にはめ込んでいきます。

屋根を順序良く戻していきます

新しい谷樋を取り付けたら、いよいよ周りの瓦を元に戻していきます。

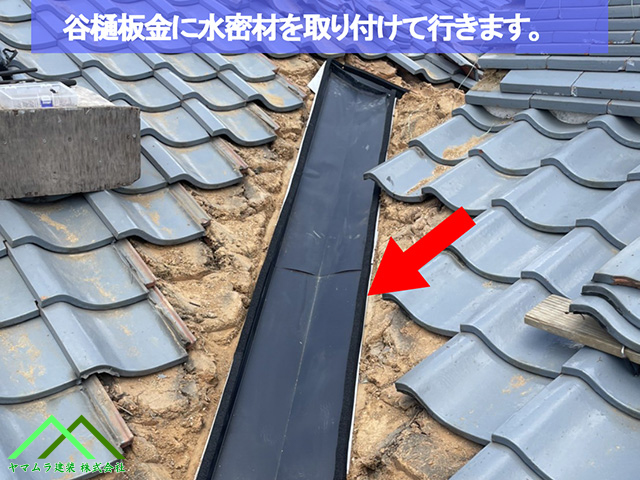

まずは、瓦同士をくっつける接着剤の役割と、雨水の侵入を防ぐ役割がある黒色の「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」を、瓦と瓦の隙間に詰めていきます。

そして、軒先専用の瓦を最初に取り付け、その後は、平らな瓦を順番に並べていきます。

「あれ?瓦の並び順って、どうやって決めるの?」と思われたかもしれません。

実は、古い谷樋を撤去する時に、どの瓦がどこにあったか分かるように、大体の場所ごとに分けて置いておいたんです。

今回は、その時に積み上げておいた順番に、瓦を一つ一つ取りながら、新しい谷樋の周りに取り付けていきます。

瓦同士を重ねていく時には、接着剤として「コーキングボンド」を使います。

これは、瓦からはみ出さないように、慎重に塗っていきます。

まるで、パズルのピースを一つ一つ埋めていくような作業です。

瓦の形や大きさを確認しながら、ピッタリと収まるように、丁寧に並べていきます。

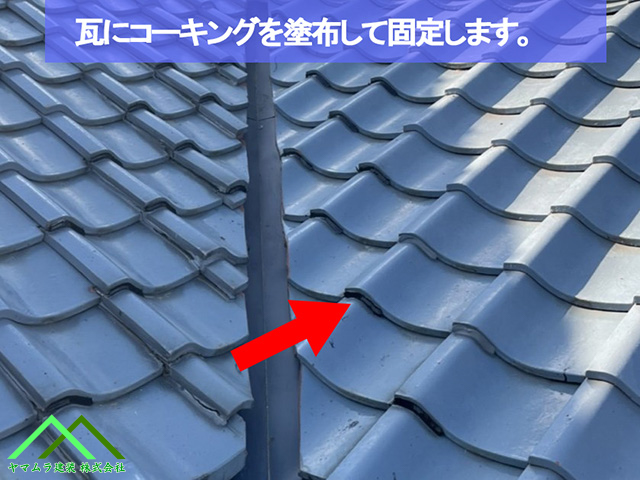

瓦のズレが雨漏りを招く?修理の仕上げに欠かせない『二重の固定』と職人の工夫

新しい谷樋の上に瓦を並べ終えた後、私たちは漆喰(しっくい)や接着剤が完全に乾くまで、細心の注意を払って「待ち」の時間を過ごします。

しかし、ただ乾くのを待つだけではありません。

瓦を理想的な位置で確実に固定するために、現場ならではの知恵を絞ります。

その一つが、谷樋と瓦の隙間に差し込む「捨て木材」です。

これは瓦の高さを精密に整えるだけでなく、接着剤が固まるまでの間に瓦が自重で動かないよう支える、いわば「仮の杖」の役割を果たします。

洗濯バサミで固定しながら接着を待つようなこの一工夫が、後の耐久性に大きな差を生むのです。

さらに、将来の安心をより確かなものにするため、瓦の表面にもコーキングボンドを施します。

これは、近年の大型台風による強風や地震の揺れでも瓦がズレたり脱落したりしないための、大切な「飛散防止対策」です。

目に見える部分はもちろん、乾けば隠れてしまう場所にこそ、現場の経験に基づいた二重、三重の策を講じます。

こうした地道な積み重ねこそが、雨漏り再発を防ぐ唯一の方法だと信じ、私たちは今日も一つひとつの瓦を丁寧に固定しています。

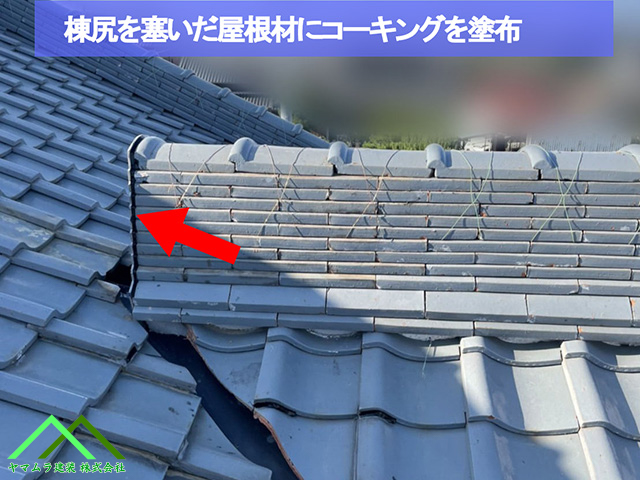

大棟部に棟瓦で積み上げるように再施工作業

瓦を並べ終えたら、次は屋根のてっぺん、大棟(おおむね)の復旧作業です。

大棟には、取り外しておいた熨斗瓦(のしがわら)と棟冠瓦(むねかぶりがわら)を元通りに取り付けます。

でも、ただ取り付けるだけではありません。

谷樋の交換で、大棟の一部をカットしたので、そこには新しい屋根材を取り付ける必要があります。

「屋根材って、何を使うの?」と思われたかもしれません。

今回は、元の屋根に使われていたカラーベストという材料を加工して使います。

また、屋根漆喰を使って埋めて行くこともできます。

ただし、屋根漆喰の場合は、雨水が当たる場所などで年数が経過すると剥がれて取れる可能性は高いです。

そのため、カラーベストなどの屋根材を使うことで、剥がれることは皆無になります。

元の屋根にピッタリ合うように、屋根材を加工して取り付けます。

そして、熨斗瓦と屋根材の接合部分には、コーキングボンドを塗っておきます。

これは、雨水の侵入を防ぐための最後の砦。

これで、大棟も元通りになり、雨漏りの心配はもうありません。

雨漏りを防ぐ最後の仕上げ。大棟の隙間を埋める『現場の知恵』と確実な防水対策

大棟(おおむね)の瓦を取り付けた後、工事の締めくくりとして行うのが「隙間を埋める作業」です。

瓦を加工して組み合わせる際、どうしてもわずかな隙間が生じてしまいます。

この隙間を放置すると、そこから雨水が吸い込まれ、新たな雨漏りの原因となってしまいます。

今回は、その隙間を確実に塞ぐために、丈夫な屋根材であるカラーベストを大棟のサイズに合わせて細かく加工し、取り付けました。

いわば、お住まいの壁にできた穴を専用のパテで埋めるような作業です。

屋根材を直接はめ込むことで、物理的に水の浸入経路を遮断し、より強固な防水層を作り上げます。

こうした仕上げには、屋根漆喰(しっくい)を塗り込む手法もあり、どちらも雨漏りを防ぐという目的において非常に有効です。

私たちは、その時々の現場の状況や屋根の形状に合わせ、最も再発防止に繋がる最適な方法を選択しています。

今回の工事は、長年住まいを支えてきた谷樋(たにとい)の交換を主としたリフォームでした。

見えない細部まで徹底して隙間をなくすこと。

この積み重ねが、お客様の大切なお住まいを長期間にわたって雨から守り抜く安心の品質へと繋がります。

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

FAQ(よくある質問)

Q1:谷樋の交換時、なぜ周りの瓦を一度外す必要があるのですか?

A1:新しい板金を下地からしっかりと固定し、防水紙(ルーフィング)を隙間なく敷き詰めるために、上に載っている瓦を一時的に取り除く必要があります。これが確実な止水への第一歩です。

Q2:台風や地震で、修理した箇所の瓦がズレることはありませんか?

A2:ご安心ください。今回の施工では、瓦の表面に飛散防止のコーキングボンドを施し、二重の固定を行っています。近年の厳しい自然災害を想定した対策を標準としています。

Q3:大棟を一部カットして、強度は落ちないのでしょうか?

A3:構造に合わせて適切に加工し、さらにカラーベストなどの丈夫な屋根材で隙間を完全に塞ぎます。これにより、元の大棟よりも水に強く、剥がれにくい状態を作り出します。

同じ地域で行った施工事例ブログ記事!

同作業での点検やメンテナンスを行ったブログ記事!

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください