writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

東浦町の棟瓦ズレ修理|解体して見えた内部の施工不良と熨斗瓦の重要な役割を現場スタッフが解説

「屋根のてっぺんが歪んでいる気がする…」

東浦町のお客様からいただいた、棟瓦のズレに関するご相談。

現地調査を経て、いよいよ修理工事が始まりました。

ズレを直すためには、一度今の棟をすべて解体する必要がありますが、その作業中に驚きの事実が判明しました。

見栄えだけでは分からない、屋根の内部に隠されていた「施工方法の疑問」です。

なぜ瓦がズレてしまったのか、その根本的な原因はどこにあったのか。

今回のブログでは、現場の最前線で瓦と向き合う私たちが、解体現場のリアリティをありのままにお伝えします。

お住まいの健康を守るために知っておきたい、屋根の『中身』の重要性について、ぜひご覧ください。

東浦町で棟瓦のズレ修理工事が開始。解体して見えた内部の問題とは?

以前、東浦町で「和風の棟瓦がズレている」とお悩みのお客様のお宅で、屋根の点検調査を行いました。

その際、屋根の現状をお客様にご説明し、最適な修理プランと御見積書をお渡ししていました。

そして後日、お客様から「見積書の内容でお願いします」と正式にご依頼をいただくことができました。

本当にありがとうございます。 さっそく準備を整え、棟の修理工事をスタートするためにお伺いしました。

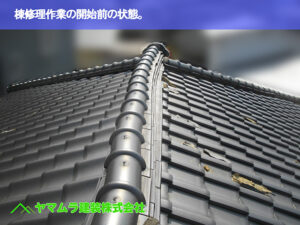

今回の工事は、まずズレてしまった棟をいったん全部取り壊す「解体作業」から始まります。

ところが、その解体を進めていくうちに、棟の内部構造に「ちょっとこれは…」と疑問に思うような施工が見つかりました。

もしかすると、これが棟のズレを引き起こした原因の一つかもしれません。

今回の現場ブログでは、棟の内部が一体どんな状態だったのか、解体作業の様子を交えて簡単にご報告します。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

目次

屋根の棟解体で判明。ズレの原因?「熨斗瓦」が割られていない施工

東浦町でご依頼いただいた、棟瓦のズレ修理工事の続きです。

強風などでズレてしまった今の棟瓦を、まずは慎重に壊していく「解体作業」から始めます。

今回の修理プランでは、解体した後に「棟冠瓦(むねかんむりがわら)」という専用の瓦を並べていく「一本葺き」という工法で、スッキリと頑丈な棟を造り直す予定です。

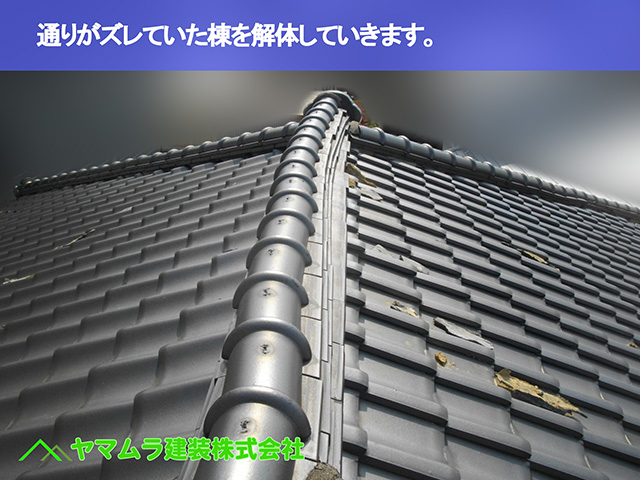

しかし、棟を壊し始めてすぐに、私たちは首をかしげる点を見つけました。

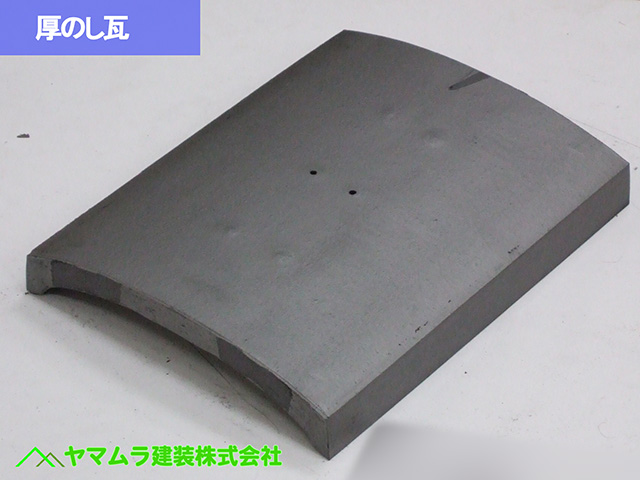

棟を積み上げる時、段を作るために使われる平たい板のような瓦を「熨斗(のし)瓦」と呼びます。

普通、棟を作るときは、この熨斗瓦を真ん中で半分に割り、左右に分けて積んでいくのが一般的なやり方です。

ところが、今回の現場では、その熨斗瓦が半分に割られておらず、なんと「一枚そのままの状態」で棟の内部に使われていたのです。

もちろん、工事の方法として部分的に一枚物を使う特殊なケースもありますが、棟全体をこの状態(一枚物)で作ることは通常では考えられません。

この施工が、棟の強さや今回のズレにどう影響したのか、慎重に調査を進めます。

熨斗瓦を割る理由とは?棟の「強度」と「防水性」に関わる重要な作業

解体中の棟の内部で、半分に割られていない「一枚物の熨斗瓦(のしがわら)」が使われていた、というお話をしました。

なぜ、この施工がマズいのでしょうか。

和瓦の棟を作る時、熨斗瓦をわざわざ半分に割って使うのには、大きく分けて二つの大切な理由があります。

一つは、瓦を左右にずらして積むことで、棟の横側に「散り(ちり)」と呼ばれる階段のような段差を作ることです。

この「散り」が、雨水が棟の中にしみ込むのを防ぐ「水切り」の役目を果たしてくれます。

もう一つは「強度」です。 熨斗瓦を半分にすることで、棟のど真ん中(棟芯)の部分で、接着剤の役目をする「屋根土(やねつち)」が下から上までつながります。

これにより、棟全体の強さが格段にアップするのです。

もし一枚物の瓦でこの「棟芯」をフタするように塞いでしまうと、屋根土が上下で分断されてしまい、棟を強くする「芯」ができません。

当然、防水性も落ち、雨漏りの危険も高まります。

これは、屋根の工事としては、あってはならない状態と言えます。

屋根の棟がズレた根本原因。解体で判明した「施工不良」

今回の「棟のズレ」を引き起こした本当の原因が、解体作業によってほぼ特定できました。

それは、やはり「一枚物の熨斗瓦(のしがわら)」が棟の芯(棟芯)を塞ぐように使われていたことです。

これにより棟の内部の屋根土が分断され、棟全体を支える力が著しく足りず、構造的にもろくなっていたと考えられます。

棟がこんなに弱い状態だと、台風や強い風で横から力がかかった時に、耐えきれずに棟全体がズレてしまうのです。

実際、解体作業をしていても、本来なら屋根土でガッチリ一体化している棟は、かなりの力を入れないと崩れません。

しかし、今回の棟は、ちょっと力を加えるだけですぐに全体が崩れてしまうほど脆(もろ)い状態でした。

専門家から見ても、「逆によく今までこの状態で持ちこたえていたな」と思うほど、危険な状態だったと言えます。

寄棟屋根の「隅棟」も解体。てっぺんと同じ構造的な弱点

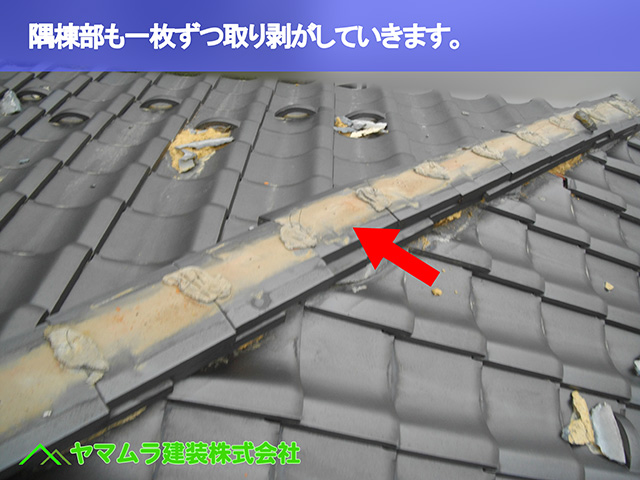

屋根のてっぺん部分(大棟)の解体に続いて、寄棟屋根の四隅の斜めになっている部分「隅棟(すみむね)」の解体も進めます。

こちらも大棟と同じようにズレていたため、一段ずつ丁寧に瓦を剥がしていきます。

解体して中を見てみると、隅棟の熨斗瓦(のしがわら)同士の間にも、くっつけるために屋根土(やねつち)が使われていました。

しかし、大棟で見つかった問題点が、ここでも見られました。

本来、棟の強さを保つために一番大事な「棟の中心(棟芯)」部分で、屋根土が下から上までつながっておらず、構造を支える「芯」が全く作られていない状態だったのです。

表面上は土で固められているように見えても、棟の真ん中が一体化していなければ、台風のような強い力に踏ん張ることができません。

やはり棟全体の強度がものすごく弱い状態だったことが、隅棟の解体作業でも改めて分かりました。

棟がズレた決定的な原因か?一番大事な「土台」が固定されていなかった

棟の解体作業を進める中で、これまでの「棟芯が作られていない」という問題に加えて、さらに深刻な「施工不良」が疑われる場所を見つけてしまいました。

それは、積み上げられた棟の一番下、まさに「土台」にあたる部分の熨斗瓦(のしがわら)です。

この土台部分は、この上に何段も瓦や屋根土を積んでいくため、屋根全体の中でも一番ガッチリと固定されていなければならない場所です。

家で言えば「基礎」にあたる、とても重要な部分です。

しかし、驚いたことに、その一番大事な土台の熨斗瓦が、屋根の下地(野地板など)にちゃんと固定されている形跡が見当たらなかったのです。

これでは、いくら上を丁寧に積んでも安定するはずがありません。

土台がしっかり固定されていなかったからこそ、台風や強風といった横からの力に耐えられず、棟全体がズレてしまったのだと強く推測されます。

屋根の「鬼瓦」と「棟」のバランスが悪い?解体で気づいた施工の疑問

棟の解体作業を進める中で、これまでの構造的な問題(土台が固定されていない、など)とは別に、屋根全体の「見た目(美観)」と「施工のバランス」についても疑問が浮かび上がりました。

それは、棟の端っこについている「鬼瓦」のサイズです。

詳しく見てみると、屋根のてっぺんを走る「大棟(おおむね)」の、実際に積まれている高さや横幅と、そこに取り付けられていた鬼瓦の大きさが、明らかにアンバランスでした。

専門家から見ると、このサイズの鬼瓦を使うのであれば、棟の段数をもう一段増やして高さを出すのが自然です。

本来、鬼瓦の大きさを決める時は、まず屋根全体の大きさや棟の長さを見て、一番バランスが良く美しく見える棟の高さを計算します。

そして、その高さに合わせて鬼瓦のサイズを選んでいくのが正しい手順です。

今回の工事がなぜこのバランスになったのかは分かりませんが、こうした見た目の不自然さは、もしかすると施工計画そのものが少し甘かったことを示しているのかもしれません。

FAQ(よくある質問)

1.Q:棟の瓦がズレていると言われましたが、見た目だけ直せば大丈夫ですか?

A:いいえ、今回の事例のように、ズレの原因は屋根の「内部」にあることがほとんどです。

中身が脆いまま表面だけ直しても、次の台風でまたズレたり、最悪の場合は瓦が落下したりする恐れがあるため、根本的な修理をお勧めします。

2.Q:自分の家の棟がしっかり施工されているか、外から分かりますか?

A:完全に見抜くのは難しいですが、瓦の並びに歪みがあったり、鬼瓦とのバランスが不自然だったりする場合は、内部に問題を抱えているサインかもしれません。

一度、専門の調査を受けるのが安心です。

3.Q:一本葺き工法(いっぽんぶき)とは何ですか?

A:伝統的な何段も積む工法とは違い、大きめの「棟冠瓦」を一段で仕上げる工法です。

見た目がスッキリするだけでなく、軽量で、かつ下地へ直接強力に固定するため、地震や台風に非常に強いのが特徴です。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

各地域で棟の積み直しや屋根修繕などの点検やメンテナンスを行ったブログ記事

東浦町と同じ地域の現場施工事例

現場ブログ・現場の施工事例・お客様の声 一覧ページ。

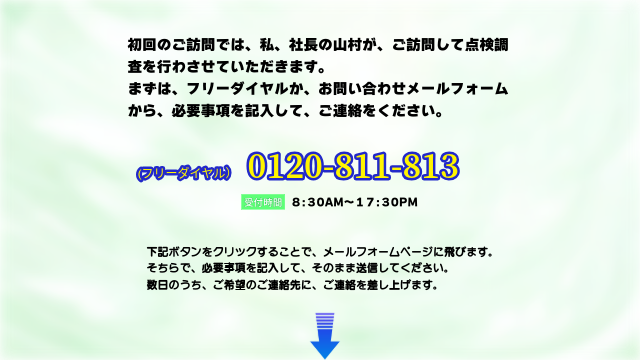

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください