writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

大府市の屋根リフォーム!雨漏りの急所「外壁と屋根の壁際」を板金と漆喰で守る専門的な防水施工の全貌

名古屋市近郊の大府市で進めている大規模屋根リフォームの様子を、現場の生の声と共にお届けします。

屋根工事において、最も雨漏りの原因になりやすい場所をご存知でしょうか?

それは、2階の外壁と1階の屋根が合わさる「壁際」です。

異なる部材が接するこの場所は、高度な技術と細やかな配慮がなければ、将来的な浸水を完全に防ぐことはできません。

今回は、私たちが最も大切にしている「雨仕舞い(あまじまい)」の工程、特に板金加工や瓦の隙間調整といった、完成すると見えなくなる部分の誠実な仕事ぶりを詳しくご紹介します。

大切なお住まいを長持ちさせるための、現場のリアリティ溢れる防水対策をぜひご覧ください。

【大府市 屋根リフォーム】雨漏りしやすい「外壁と屋根の境目」の専門的防水処理

こんにちは。

当社のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

大府市で進めております大規模屋根リフォーム工事の、連続現場ブログをお届けします。

前回は、新しい洋風瓦を屋根の先端(軒先)や側面(ケラバ)から葺き上げていく様子をご紹介いたしました。

さて今回は、屋根リフォームの中でも特に専門技術と丁寧な作業が求められる「2階の外壁と1階の屋根が接する部分(壁際)」の施工に焦点を当てます。

この「壁際」は、屋根と外壁という異なる部材が取り合うため、構造上、雨漏りのリスクが最も高い箇所の一つです。

そのため私たちは、まず雨水を安全に軒先まで導くための「水流れ板金(雨仕舞い板金)」を、瓦を葺く前にしっかりと設置します。

これが壁からの雨水の侵入を防ぐ重要な防衛ラインとなります。

さらに、その板金の上から屋根瓦を施工する際、外壁のラインに合わせて職人が瓦を一枚一枚切断加工し、隙間なくぴったりと納めていきます。

こうした見えなくなる部分の丁寧な防水処理こそが、お住まいを将来の雨漏りから守るために最も重要です。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

目次

雨漏りを防ぐ要!「外壁の出隅(ですみ)」における高度な板金防水処理

屋根リフォームでは、補強工事やルーフィング(防水紙)の施工はもちろんですが、それと同じくらい「雨仕舞い(あまじまい)」と呼ばれる防水処理が重要です。

特に、外壁と屋根が接する「壁際」は、雨漏りのリスクが高い箇所です。

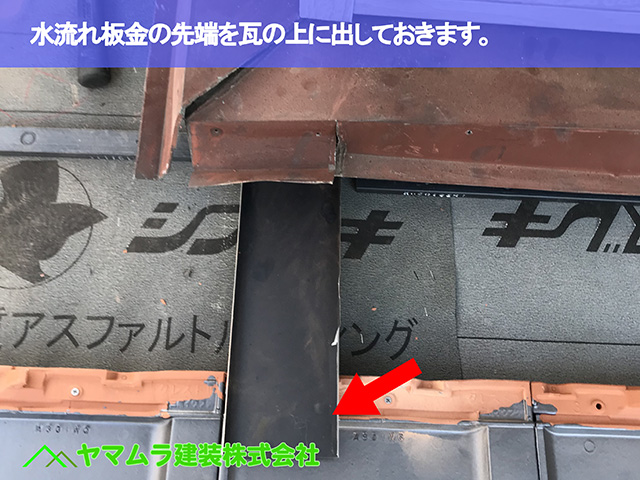

屋根の端(ケラバ)と同様に、壁際にも「水流れ板金」という専用の板金材を設置し、壁を伝う雨水が内部に入り込まないよう、適切に排水経路を作ります。

さて、今回の現場は、その壁際が「出隅(ですみ)」(外側の角)になっている、少し複雑な形状でした。

このような特殊な箇所では、板金の納め方に専門的な技術が求められます。

具体的には、まず外壁に沿って設置した水流れ板金の先端部分を、ただ切るのではなく、適切に加工します。

そして、その先端を屋根瓦側(室内とは反対側)にしっかりと出し、万が一壁際を流れた雨水も、すべて安全な屋根瓦の「表面」へと確実に誘導するように施工します。

雨漏りを防ぐ「壁際」の排水処理!板金と瓦の高度な技術

壁際(かべぎわ)に設置した「水流れ板金」は、壁を伝う雨水を安全に排水するためのものです。

この板金の先端(出口)の処理は、状況によって異なります。

屋根の先端(軒先)まで板金を伸ばせるのが理想ですが、屋根が長い場合や複雑な形状の場合は、屋根の途中で雨水を排水させる必要があります。

その際は、板金の先端を加工し、屋根瓦の「上」に出るように設置します。

そして、壁際に合わせて切断加工した屋根瓦を葺いていきますが、この時、先ほどの板金の先端に瓦を「上から重ねる」ように施工します。

ここで最も重要なのが、水の出口を塞がないことです。

板金の出口と屋根瓦が合わさる部分は、流れてきた雨水がせき止められることなく、スムーズに瓦の表面に流れ出るように、高度な加工と調整を行います。

この見えない部分の確実な排水処理が、お住まいを雨漏りから守ります。

専門技術が求められる「壁際の登り部分」の瓦施工と固定方法

屋根リフォーム工事の中でも、特に専門的な技術が求められる部分の施工についてご紹介します。

それは、1階の屋根が2階の外壁にぶつかり、斜めに上がっていく「壁際(登り部分)」です。

この場所は、まっすぐな屋根面と異なり、非常に複雑な納まりとなります。

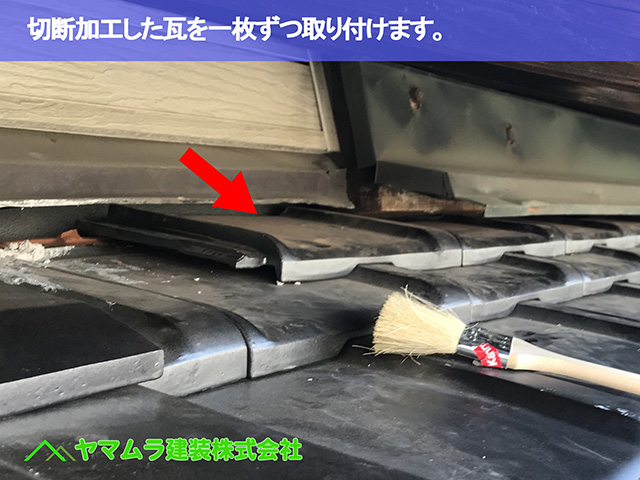

既製品の瓦をそのまま使うことはできないため、職人が現場で壁の角度や隙間に合わせ、瓦を一枚一枚「切断加工」します。

そして、隙間にぴったりと収まるサイズにした加工瓦を、挟み込むように丁寧に施工していきます。

その際、固定と防水も万全に行います。瓦同士の接合部には「コーキングボンド」を充填して接着し、雨水の浸入経路を確実に塞ぎます。

さらに、強風などで瓦がズレたり浮いたりしないよう、場所に応じて「針金」を用い、加工した瓦をしっかりと縛って固定(緊結)します。

こうした細部へのこだわりが、雨漏りを防ぐ強靭な屋根を作ります。

屋根リフォームの難所!工具が入らない「狭い壁際」の瓦固定方法

屋根リフォームには、職人の高い技術と工夫が求められる「難所」がいくつか存在します。

今回はその一つ、2階の外壁と1階の屋根が接する「壁際(かべぎわ)」の施工についてご紹介します。

特に、2階建ての軒裏(天井部分)と1階の屋根との隙間が非常に狭くなっている箇所は、施工に細心の注意が必要です。

まず、この壁際の隙間にぴったりと瓦を納めるため、職人が現場で寸法を正確に測り、瓦を一枚一枚切断加工します。

そして、この加工した瓦を隙間に押し込むように取り付けるのですが、問題は「固定方法」です。

このような極端に狭い場所では、釘やビスを打つための工具(インパクトドライバーなど)や、職人の手そのものが物理的に入りません。

そのような場合、私たちは「コーキングボンド」を使用して、加工した瓦を強力に接着固定します。

これは、工具が使えない場所で瓦を確実に固定するために用いられる、非常に重要な工法です。

こうした見えにくい場所、作業しにくい場所こそ、雨漏りを防ぐために工夫と丁寧な施工が求められます。

雨漏りの急所「壁際」の最終仕上げ!南蛮漆喰とコーキングによる徹底防水

今回は、1階の屋根と外壁が接する、雨漏りリスクが非常に高い「壁際(かべぎわ)」の、最終的な防水仕上げ作業についてご紹介します。

前回、壁際の隙間に合わせて切断加工した屋根瓦を設置しました。

次に、その上部にある「壁際板金」を正しい位置で押さえて固定します。

しかし、これだけでは防水は万全ではありません。

そこで、板金と瓦のわずかな隙間に「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」という、防水性と接着性に優れた専用の材料を隙間なく充填していきます。

これにより、雨水の浸入経路を物理的に塞ぐと同時に、漆喰が固まる力で、先ほど取り付けた加工瓦を上からしっかりと押さえ込み、固定をさらに強固にする役割も果たします。

さらに、私たちは防水に万全を期します。施工のために設置した水流れ板金や、固定のために打ち込んだ釘の頭など、わずかでも将来雨水が入る可能性がある箇所すべてに「コーキングボンド」を塗布し、水の入り口を二重三重に塞ぎます。

このように、建物の外壁と屋根が合わさる重要な部分は、板金、漆喰、コーキングといった複数の防水処理を丁寧に行うことで、長期的な安心をお届けしています。

FAQ(よくある質問)

1.質問:なぜ「外壁と屋根の境目」が雨漏りしやすいのですか?

回答:異なる建材が組み合わさる場所であり、地震による揺れで隙間ができやすいためです。

また、外壁を伝った雨水が集中するため、適切な排水処置がされていないとすぐに内部へ浸入してしまいます。

2.質問:「水流れ板金」とはどのような役割をするものですか?

回答:瓦の下に隠れて設置されるL字型の金属板です。

瓦の隙間から入り込んだ雨水や、外壁を伝ってきた水をキャッチして、屋根の先端まで安全に流し出す「雨樋」のような役割をしています。

3.質問:瓦を現場で切ると強度が落ちませんか?

回答:いいえ、ご安心ください。

切断加工した後は、コーキングによる接着や針金での緊結、さらには南蛮漆喰での押さえ込みを併用するため、通常の瓦よりも強固に固定されることがほとんどです。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

各地域で屋根葺き替えなどのメンテナンスを行ったブログ記事

大府市と同じ地域の現場施工事例

現場ブログ・現場の施工事例・お客様の声 一覧ページ。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください