writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

大府市の屋根リフォーム!洋風瓦の施工と軒先・ケラバの徹底防水。住まいを守る誠実な手仕事の全貌

名古屋市近郊の大府市で進めております、大規模な屋根リフォームの続報です。

前回の工程で古い瓦を降ろし、強固な防水下地(ルーフィング)を完成させました。

いよいよ今回は、新しい洋風瓦を葺き上げていく様子をご紹介します。

屋根材をただ並べるだけでなく、強風や地震に備えた二重の固定方法や、雨漏りの報告が特に多い「ケラバ袖部」の特殊な防水処理など、完成すると見えなくなる部分にこそ、私たちのこだわりが詰まっています。

一軒一軒の住まいに寄り添い、数十年先まで安心をお届けするための、現場のリアリティ溢れる作業風景。

これから屋根の修繕を検討されている方は、判断基準のひとつとしてぜひ参考にしてください。

【屋根葺き替え】新しい洋風瓦の施工開始!軒先・ケラバの作業風景

こんにちは。

いつも当社のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

前回に引き続き、大府市で進めている大規模屋根リフォーム(屋根葺き替え工事)の続報です。

前回は、古い屋根瓦と屋根土をすべて撤去し、屋根の強度を高めるために新しい野地板合板で補強を行いました。

さらに、お住まいを雨漏りから守るためのルーフィング(防水紙)を張り終えたところまでをご紹介しました。

さて、頑丈な防水下地が完成し、いよいよ新しい屋根材を葺いていく工程に入ります。

今回の現場ブログでは、まずルーフィングの上に、新しい洋風瓦を固定するための「桟木」を規定の寸法通りに設置していきます。

そして、その桟木を土台として、屋根の先端部分である「軒先部(のきさきぶ)」や、屋根の側面(端側)である「ケラバ袖部(そでぶ)」から、新しい洋風瓦を葺き上げていく様子を中心にご紹介いたします。

美観と防水性の両方において非常に重要な部分の作業となりますので、ぜひご覧ください。

前回の現場ブログはこちらから読み戻れます↓↓↓

目次

新しい洋風瓦の施工手順!軒先から始める「瓦の固定方法」

まず、施工に必要な枚数の新しい洋風瓦を、安全に屋根の上まで運びます(荷揚げ)。

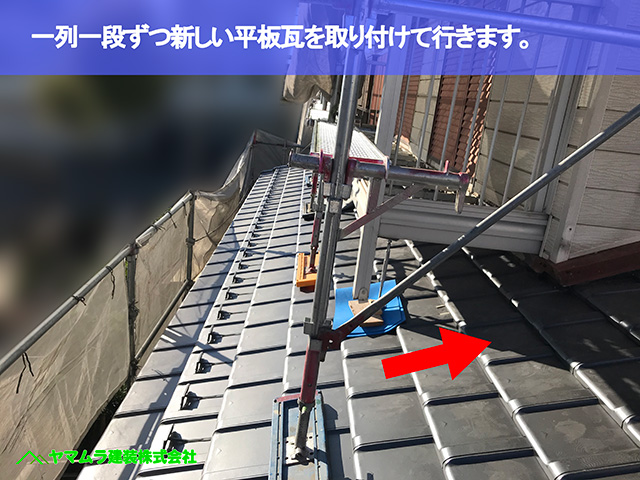

そして、屋根の最も低い先端部分である「軒先(のきさき)」から、瓦を横一列にまっすぐ並べる作業からスタートします。

軒先の一列目が完了したら、今度は屋根の頂上である「大棟(おおむね)」に向かって、下から上へと一段ずつ瓦を葺き上げていきます。

その際、瓦をどのように固定するかが非常に重要です。

まず、あらかじめルーフィングの上に取り付けておいた「桟木」に、新しい洋風瓦の裏側にある「爪」をしっかりと引っ掛けます。

さらに、引っ掛けるだけではありません。強風や地震で瓦がズレたり飛ばされたりしないよう、瓦に設けられている専用の「釘穴」に釘を通し、下地の野地板まで確実に打ち込んで固定していきます。

この「爪」と「釘」による二重の固定作業を、瓦一枚一枚に対して丁寧に行うことで、丈夫で安心な屋根が完成します。

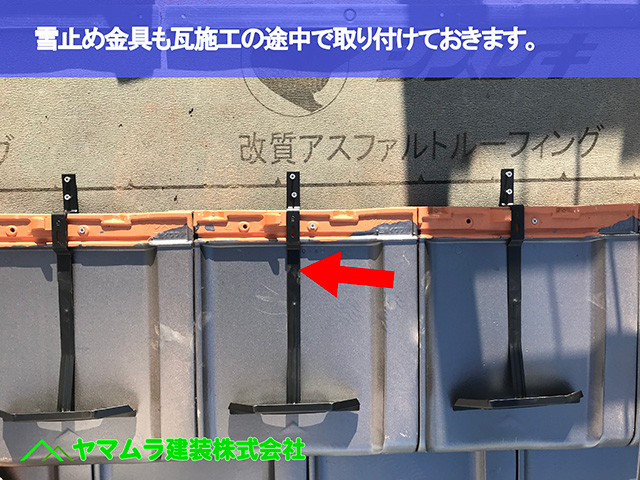

瓦施工と同時がベスト!「雪止め金具」の取り付けと、雨漏りを防ぐ洋風瓦の葺き方

屋根瓦の葺き替え工事では、地域によって「雪止め金具」の設置も同時に行うことがあります。

今回の現場では、あらかじめ雪止め金具の設置が決まっていたため、新しい洋風瓦を葺いていく途中で金具を取り付けていきます。

瓦の施工と同時に設置すると、瓦同士が重なる部分で固定用のビスを打ち込めるため、金具自体の強度をより高めることができます。

もちろん、後付け工法にも優れた金具があり、適切に施工すれば積雪の重みで簡単に落下するものではありませんのでご安心ください。

さて、屋根瓦の施工は、屋根の頂上(大棟)に向かって下から一段ずつ、丁寧に葺き上げていきます。

特に洋風瓦などの場合、上の段の瓦が下の段の瓦の半分ずれるように(千鳥に)施工していきます。

これはデザイン性だけでなく、雨水の流れを分散させ、瓦の隙間からの雨水の浸入を最小限に抑えるための、非常に合理的な施工方法です。

瓦自体がそのように作られており、私たちはその特性を最大限に活かして、雨漏りのない丈夫な屋根を仕上げていきます。

雨漏りを防ぐ要所!「ケラバ袖部(屋根の端)」の丁寧な防水・下地処理

皆様があまり意識しないかもしれませんが、実は「雨漏りの報告が非常に多い場所」があります。

それが、屋根の側面(端)にあたる「ケラバ袖部」です。

今回は、この重要なケラバ袖部の施工についてご紹介します。

雨漏りしやすい箇所だからこそ、私たちは瓦を葺く前の下準備を徹底して行います。

まず、ルーフィング(防水紙)を張った後、桟木を打つ前に、ケラバ袖部専用の瓦を正しく取り付けるための「下地」を先に施工します。

具体的には、瓦の高さを精密に調整するための部材や、固定用のビスを強固に効かせるための下地材を設置します。

さらに、雨漏りを防ぐための「保険」として、もう一つの重要な部材を取り付けます。

それが「水流れ板金材」です。万が一、瓦の隙間から雨水が侵入しても、この板金が受け止めて、安全に軒先の雨樋まで水を導いてくれます。

この板金材も、必ず瓦を葺く前に設置します。

見えなくなる部分の「丁寧な下準備」こそが、お住まいを雨漏りから守る最も大切な工程だと私たちは考えています。

屋根の端「ケラバ袖部」の瓦切断加工と防水仕上げ

屋根リフォームの中でも特に職人の技術と丁寧さが求められる、屋根の端「ケラバ袖部」の仕上げ作業についてご紹介します。

新しい洋風瓦は工業製品のため、横幅のサイズは決まっています。

そのまま屋根の端まで葺いていくと、多くの場合、最後に半端な隙間が残ってしまいます。

この隙間を完璧に納めるため、職人が現場で寸法を正確に測り、瓦を一枚一枚切断加工して、隙間にぴったり合うように調整します。

ただ切断するだけではありません。

その加工した瓦を取り付ける際には、隣の瓦との接合部分に「コーキングボンド」をしっかりと充填します。

これにより瓦同士を接着させ、隙間からの雨水の浸入を二重に防ぎます。

そして、この加工した瓦の上から「ケラバ袖専用瓦」を重ねて取り付けていきます。

この専用瓦は、屋根の先端(軒先)から頂上(大棟)に向かって、下から一本ずつ順番に施工します。

一本設置するごとに、雨水の浸入を防ぐ「パッキン付きビス」で下地に強固に固定し、その上に次の専用瓦を重ねていきます。

この丁寧な作業を繰り返すことで、美観と防水性を両立させた丈夫な屋根の端が完成します。

FAQ(よくある質問)

1.質問:洋風瓦は、従来の和瓦と比べて強度はどうですか?

回答:現在の洋風瓦(F型瓦など)は、高い防災性能を備えています。

今回の現場のように釘と爪で二重に固定するため、強風による飛散や、地震によるズレに対して非常に強い耐性を持っています。

2.質問:雪止め金具は後からでも付けられますか?

回答:はい、後付け専用の高品質な金具もございます。

ただ、今回のように葺き替え工事の際にあらかじめ設置するほうが、瓦の下地とより強固に一体化させることができるため、おすすめです。

3.質問:瓦をカットした隙間にコーキングをするのはなぜですか?

回答:カットした瓦は形状が複雑になりやすく、わずかな隙間ができやすいためです。

そこを防水材のコーキングで補強することで、台風などの激しい横殴りの雨から家を守ります。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

各地域で屋根葺き替えなどのメンテナンスを行ったブログ記事

大府市と同じ地域の現場施工事例

現場ブログ・現場の施工事例・お客様の声 一覧ページ。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください