writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

東浦町の雨漏り修理|天井のシミから発覚した屋根谷樋の穴と防水紙施工不良の復旧記録

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

「天井のシミが日に日に広がっている気がする…」そんな不安を抱えてはいませんか?

先日、愛知県東浦町のお客様より、室内の広範囲にわたる雨漏りのご相談をいただきました。

当初は経年劣化による屋根のトラブルかと思われましたが、谷樋(たにどい)を解体してみると、そこには目を疑うような「施工不良」が隠されていました。

今回は、サーモグラフィを使った調査から、見えない原因の特定、そして腐食した下地を蘇らせる工事まで、現場のリアルな様子をレポートします。

同じような症状でお悩みの方の参考になれば幸いです。

【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

「東浦町ですが、室内に雨漏りしていて困っています」

先日、お客様から大変ご不安な様子で、このようなご相談のお電話をいただきました。

私たちはすぐに無料の目視点検をご提案し、ご都合の良い日時にご自宅へ訪問させていただきました。

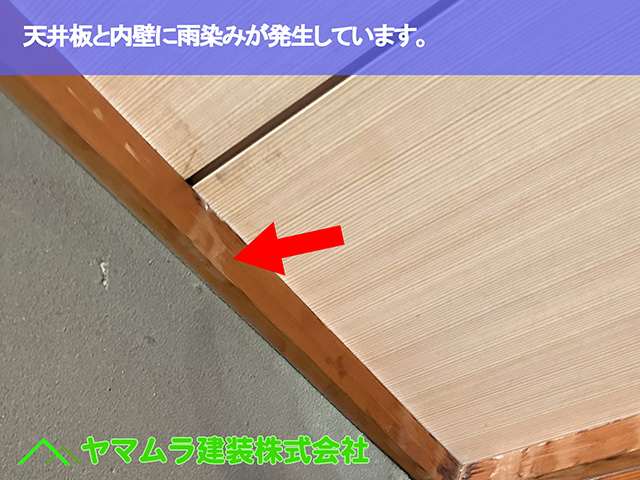

ご挨拶の後、詳しい状況をお伺いしながら問題のお部屋を拝見すると、天井板にはっきりと雨染みができており、水はそこから内壁を伝って流れ落ち、広範囲に被害が及んでいる状態でした。

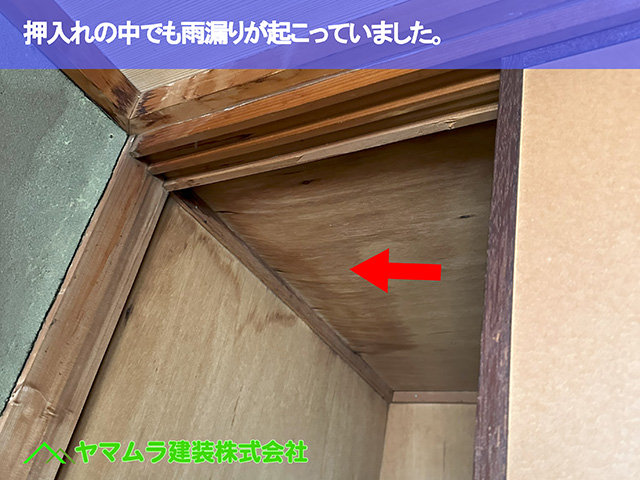

さらに押入れ内部も確認すると、天井板が湿気で膨らんでおり、長期間にわたって雨水が浸入していたことがうかがえます。

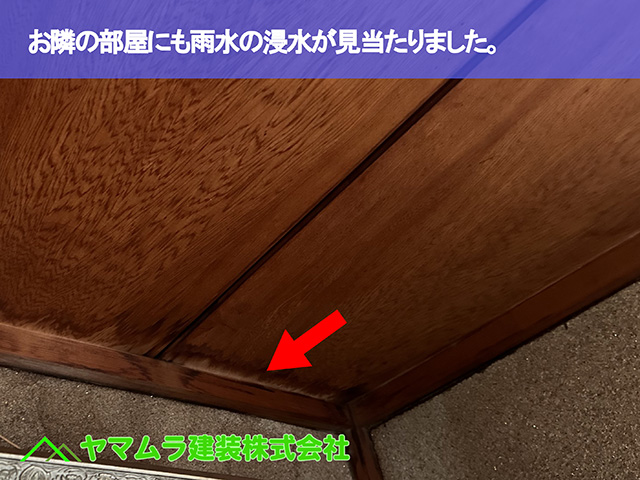

お客様からは「真裏の隣の部屋にもシミがあるかもしれない」という重要な情報もいただきました。

すぐに拝見すると、壁紙のわずかな浮きや天井の隅にうっすらとした雨染みを発見。

雨水が壁内部を横走りし、被害が拡大していることが判明しました。

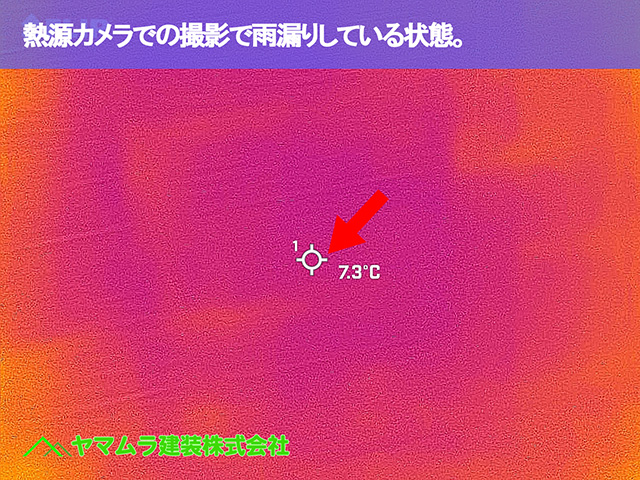

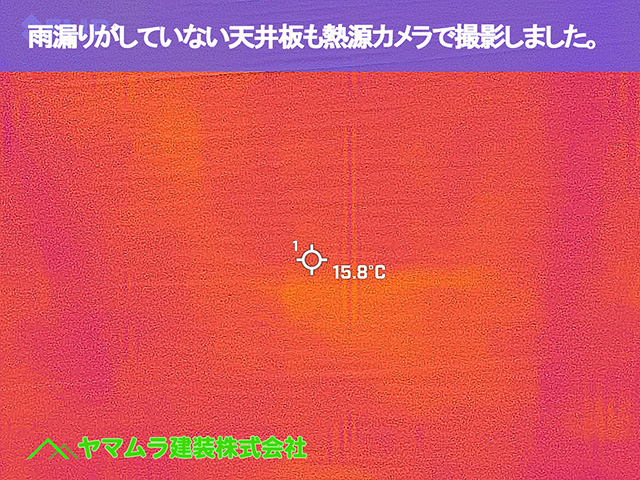

私たちは、目視では見えない水の通り道を特定するため、サーモグラフィカメラによる調査も実施。

雨水によって温度が低くなっている箇所(画像で青や紫色に映る部分)を特定し、雨水の広がりを正確に把握しました。

これらの室内調査の結果、雨染みが部屋の中央付近に集中していたことから、私たちは「雨漏りの根本的な原因は、外壁ではなく屋根にある可能性が非常に高い」と判断。

お客様にご説明の上、屋根に登っての直接点検調査へと進みました。

建物の状況

| 築年数 | 築35年ほど |

| 工事費用 | 約25万円ほど |

| 施工期間 | 約2日ほど |

| 建物種別 | 戸建て(木造) |

- 1. 東浦町の雨漏り修理|天井のシミから発覚した屋根谷樋の穴と防水紙施工不良の復旧記録

- 1.1.1. こちら現場での初回点検の様子は?

- 1.1.2. 【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

- 1.1.3. 建物の状況

- 1.1.4. 作業のビフォーアフター

- 2. 【東浦町 雨漏り点検】天井・内壁から押入れまで。広範囲な雨染みの調査事例

- 2.1. 雨染みは隣の部屋にも…壁内部で被害拡大の可能性

- 3. 雨漏りはどこから?サーモグラフィカメラで「水の通り道」を見つける調査

- 4. 原因は屋根か?室内調査から原因を絞り込むプロの視点

- 4.1. 屋根に登って調査!谷樋鉄板に開いた複数の大きな穴

- 4.2. 谷樋に残された瓦の破片!プロが見つけた「雑な仕事」の痕跡

- 5. 点検結果のご報告と「谷樋交換工事」のご契約

- 6. 谷樋交換工事スタート!瓦を一枚ずつ丁寧に撤去・保管

- 6.1. 谷樋の穴だけじゃない?防水紙の施工に感じた「強烈な違和感」

- 6.2. 谷樋の下、防水紙が無い?衝撃の施工不良を発見

- 6.3. 施工不良が招いた屋根下地の腐食。軒先の野地板が割れていた

- 7. 谷の防水処理。野地板剥き出し部分にルーフィングを二重敷き

- 7.1. 谷樋設置と、横溢れを防ぐ「水密材」による防水強化

- 7.2. 谷樋交換の仕上げ。屋根瓦の復旧と確実な固定作業

- 8. 【東浦町 屋根修理】棟瓦の復旧と最終清掃。瓦の積み直しからブロワー掃除まで

- 9. FAQ(工事に関するよくある質問)

- 9.1.1. それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

- 10. 同じ地域で行った施工事例記事!

- 11. 類似した作業で施工した現場ブログ記事!

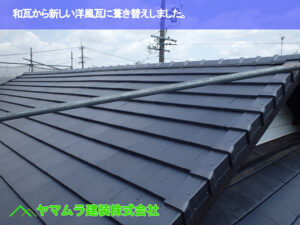

作業のビフォーアフター

【東浦町 雨漏り点検】天井・内壁から押入れまで。広範囲な雨染みの調査事例

「東浦町ですが、室内に雨漏りしていて、どうしたらいいでしょう?」

先日、このような大変お困りのご様子で、お客様からご相談のお電話をいただきました。

まずは詳しい状況を拝見するため、無料の目視点検をご提案し、お客様のご都合の良い日時をお伺いして、ご自宅へ訪問させていただきました。

ご挨拶の後、お客様から現在の状況(いつからか、どの部屋かなど)をヒアリングさせていただき、問題のお部屋へ案内していただきました。

お部屋を拝見すると、写真の通り、天井板にはっきりと雨染みの痕ができており、雨水はそこから内壁へと伝って流れ落ちている状態でした。

特に内壁の雨染みはかなりの広範囲に広がっており、被害の大きさがうかがえます。

さらに、同室にある押入れの中も確認させていただいたところ、こちらも天井板が湿気と腐食で膨らみ(ふくらみ)が出ていました。

これは、一時的なものではなく、相当な量の雨水が長期間にわたって浸入していた可能性が高いことを示しています。

雨染みは隣の部屋にも…壁内部で被害拡大の可能性

先ほどのお部屋(天井や押入れ)の調査に続き、お客様から「もしかしたら、真裏にあたる隣の部屋にも雨漏りの形跡があるかもしれない」という、非常に重要な情報をお伺いしました。

そこで、すぐにそのお隣のお部屋も拝見させていただきました。

一見すると問題ないように見える壁や天井も、プロの目で慎重に目視点検を行ったところ、やはり壁紙のわずかな浮きや、天井の隅にうっすらとした雨染みを発見。

お客様のご申告通り、こちらの部屋にも「雨水が回っている」と私たちは判断いたしました。

雨漏りの怖いところは、このように浸入した雨水が屋根裏や壁の内部を「横走り」し、浸入口から離れた予想外の場所(今回は隣の部屋)にまで被害を広げてしまう点です。

最初に発見された天井のシミだけでなく、押入れ、そして隣の部屋にまで被害が及んでいるこの状況は、見えない部分で建物の構造材(柱や梁)にも影響を及ぼしている可能性があり、より詳細な原因特定が急がれることを示しています。

雨漏りはどこから?サーモグラフィカメラで「水の通り道」を見つける調査

東浦町の現場で、広範囲の雨染み(天井・壁・押入れ・隣室)を目視で確認した後、私たちは「水の通り道」をより正確に特定するため、サーモグラフィカメラによる調査を行いました。

サーモグラフィカメラとは、物の表面温度を色で可視化できる特殊なカメラです。

この調査は、「暖かい空気は上へ昇る」という自然の性質を利用しています。

通常、室内の暖かい空気は天井付近に集まるため、雨漏りしていない「正常な天井裏」は、温度が高く、サーモグラフィ画像では赤やオレンジといった暖色系で写ります。

しかし、もし屋根や壁から雨水が浸入していると、その雨水によって天井裏の木材や断熱材が濡れ、温度が奪われます。

その結果、雨漏りしている箇所や、水が伝わっている通り道は、周囲よりも温度が著しく低くなります。

この「温度が低くなった箇所」をサーモグラフィカメラで撮影すると、画像上では青や「淡い紫色」といった寒色系ではっきりと映し出されます。

これにより、目視では分からない隠れた雨水の広がりを特定できるのです。

原因は屋根か?室内調査から原因を絞り込むプロの視点

東浦町の現場で、室内の目視点検(天井・壁・押入れの雨染み)と、サーモグラフィカメラによる雨水の流れの調査を行いました。

これらの調査結果から、私たちは「雨漏りの根本的な原因は、屋根にある可能性が非常に高い」と予測しました。

なぜそう判断したのか。それは「雨漏りしている範囲が、部屋の中央に近い方だった」ためです。

雨漏りの原因箇所は、雨染みの真上にあるとは限りませんが、おおよその目安になります。

もし雨染みが窓(サッシ)の周りや、外壁に近い場所で発生していれば、私たちは外壁のひび割れやシーリングの劣化、サッシ周りの防水処理の不具合などをまず疑います。

しかし今回は、部屋の中央付近に被害が集中していました。

この場合、外壁から雨水が浸入してそこまで達するとは考えにくく、屋根のどこかから浸入した水が、天井裏を伝って落下していると考えるのが自然です。

この仮説を立証するため、お客様にご説明の上、いよいよ屋根に登っての目視点検調査を開始いたします。

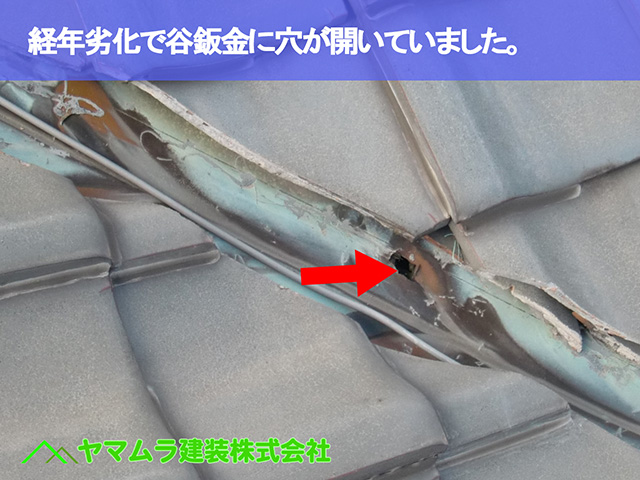

屋根に登って調査!谷樋鉄板に開いた複数の大きな穴

室内の調査結果から、雨漏りの原因は屋根にあると予測し、いよいよ屋根の点検調査に進みました。

通常、屋根の調査では、安全を第一に考え、釣り竿のように長く伸びるポールの先にカメラを取り付けた「高所用カメラ」を使い、地上から撮影することもあります。

しかし、今回のお客様のお住まいは、一階の屋根が張り出している形状でした。

この構造を利用すれば、より確実な点検が可能と判断し、安全を確保した上で屋根に登らせていただくことにしました。

具体的には、まず一階の屋根瓦の上に、瓦を傷めないよう専用の足場板を設置します。

その安定した足場に脚立を掛け、二階の屋根まで安全に登って、職人の目で直接点検を行いました。

その結果、私たちは雨漏りの決定的な原因を発見しました。

屋根と屋根が交差する「谷」部分に設置されている「谷樋鉄板」の表面に、経年劣化による腐食で、複数個所にわたり「穴」が開いていたのです。

その穴もかなり大きく、これでは降った雨がそのまま屋根裏へと浸入してしまいます。

室内の深刻な雨漏りの状況とも完全に一致する原因でした。

谷樋に残された瓦の破片!プロが見つけた「雑な仕事」の痕跡

雨漏りの原因となっていた谷樋の穴を調査している際、私たちはもう一つの「気になる点」を発見しました。

それは、谷樋鉄板の上に、小さな屋根瓦の破片が所々で置き去りにされていたことです。

これが何なのかを詳しく調べてみると、これは当時の屋根施工の際に使われた「支え材」の痕跡であると推測されました。

谷樋の周辺には、斜めにカットされた小さな瓦が使われます。

これらを屋根土(接着剤)で固定する際、土が固まるまでの間、瓦がずり落ちないように「高さ調整」や「くさび(支え)」として、一時的に別の瓦の破片を差し込むことがあるのです。

しかし、本来であれば、施工が完了し土が固まった後、最後の清掃の段階で、これらの一時的な支え材はすべて撤去されなければなりません。

それが何年も置き去りにされていたということは、当時の施工の仕上げが十分でなかった可能性を示しています。

このような不要な破片は、それ自体がゴミとなり、谷樋の水の流れを妨げ、ゴミ詰まりや新たな雨漏りリスクを生む原因にもなりかねません。

点検結果のご報告と「谷樋交換工事」のご契約

雨漏り調査にお伺いした東浦町のお客様へ、屋根の目視点検の結果を詳しくご報告いたしました。

調査中に撮影した「谷樋(たにどい)鉄板に開いた複数の穴」や、過去の施工の痕跡が分かる写真をお客様にも直接ご覧いただきながら、現在の状況をご説明しました。

この谷樋の穴が雨漏りの根本的な原因であり、このまま放置すると雨水が屋根下地(野地板)の腐食を進め、さらに被害が拡大してしまう危険性が高い状態でした。

そのため、私たちは「既存の谷樋鉄板を取り外し、新しく耐久性の高い谷樋に取り替える」という内容の「谷樋交換工事」を早急に行うことをご提案させていただきました。

後日、このご提案内容に基づいた詳細なお見積書を作成し、お客様にお届けいたしました。

その後、お客様より「内容を検討しました。ぜひお願いします」と、正式に修理工事のご依頼をいただくことができました。

改めてお客様のもとへお伺いし、工事内容や日程について最終確認の上で契約書を取り交わし、いよいよ雨漏りを止めるための修理工事の準備に取り掛かります。

谷樋交換工事スタート!瓦を一枚ずつ丁寧に撤去・保管

先日、東浦町のお客様より正式にご依頼いただきました「谷樋(たにどい)交換工事」に着手いたしました。

まず、職人が安全に作業を行うため、点検時と同様に、一階の屋根に瓦を傷めないよう足場板を設置します。

そこから二階の屋根へと脚立を掛け、修理に必要な新しい材料や道具を慎重に運び上げました。

準備が整い、いよいよ作業開始です。 最初の工程は、雨漏りの原因である古い谷樋鉄板を取り外す作業です。

谷樋は、その両脇にある屋根瓦と重なり合っているため、まずは谷樋に干渉している周辺の屋根瓦を一枚ずつ丁寧に取り外していく必要があります。

この瓦の撤去作業は、屋根の先端部分(軒先)から始まり、屋根の頂点(棟)に向かって順番に進めていきます。

ここで取り外した屋根瓦は、新しい谷樋を設置した後、すべて元の場所に戻すために「再利用」します。

そのため、作業中に破損させたり、屋根から落下させたりすることがないよう、一枚一枚を慎重に扱い、安全な場所へ確保しながら作業を進めました。

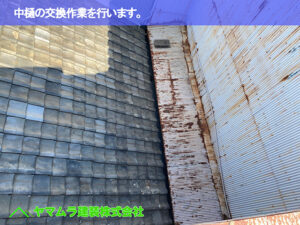

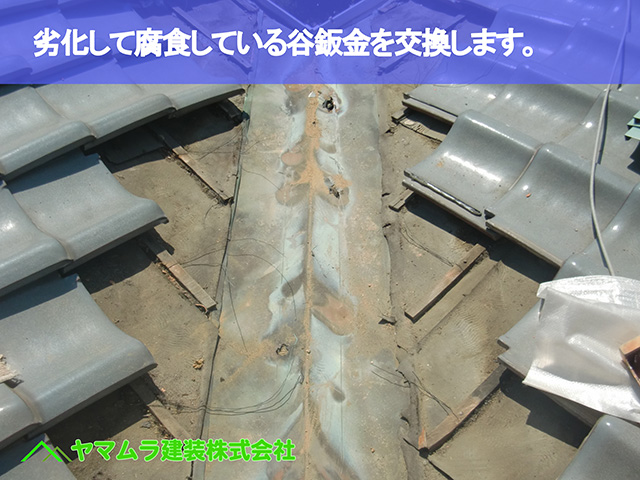

谷樋の穴だけじゃない?防水紙の施工に感じた「強烈な違和感」

東浦町の現場で、谷樋(たにどい)周辺の瓦を撤去し、いよいよ雨漏りの原因である古い谷樋鉄板そのものに取り掛かります。

谷樋は、目視点検で確認した通り、複数の大きな穴が開いていました。

原因はやはり、長年の経年劣化による腐食と、当時使われていた板金(鉄板)の材質的な問題だろうと、この時点では考えていました。

しかし、作業を進めるうち、私たちは谷樋周辺の防水紙(ルーフィング)の施工状態に、強烈な「違和感」を覚えました。

まず、その防水紙自体にも大きな穴が開いていましたが、問題はそれだけではありませんでした。

なんと、防水紙が、本来その「下」にあるべき谷樋鉄板の「上」に、ほんの少しだけ被さるような、施工上ありえない形で設置されていたのです。

通常、防水紙は谷樋の「下」に敷き込むか、仮に上から被せる特殊な工法だとしても、こんなに雑に、しかも「斜めに切断」して被せるなど、プロの仕事としてはあり得ません。

これが私たちの感じた違和感の正体でした。

谷樋の下、防水紙が無い?衝撃の施工不良を発見

穴だらけの古い谷樋(たにどい)鉄板をいよいよ取り剥がしました。

そこで、私たちが作業中に感じていた「強烈な違和感」の正体が、ついに明らかになりました。

信じられないことに、谷樋鉄板に防水紙(ルーフィング)を(ほんの少しだけ)被せるためなのか、防水紙が途中で斜めに切断加工されていたのです。

そして、その切断された部分から谷の中心部にかけては、なんと「何も防水処理が行われていない」状態で、屋根の下地である「野地板」がダイレクトに見えていました。

これは、雨漏り修理において、絶対にやってはいけない最悪の「不良施工」です。

まさか、雨漏りの一番の急所である谷部分に防水紙が存在しないとは、私たちも想像だにしませんでした。

これでは、谷樋鉄板に穴が開いた瞬間に、雨水は一切防がれることなく、すべて屋根裏へ流れ込んでしまいます。

施工不良が招いた屋根下地の腐食。軒先の野地板が割れていた

東浦町の現場で判明した「谷部分に防水紙(ルーフィング)が存在しない」という衝撃的な施工不良。

なぜ室内の雨漏り被害があそこまで異常な量だったのか、私たちも首をかしげていましたが、この最悪の施工状態を見てすべてが繋がりました。

谷樋(たにどい)鉄板に開いた腐食による穴から浸入した雨水は、防水紙という防波堤がないため、屋根の下地へとダイレクトに流れ込みます。

水は低い方へと流れるため、その雨水は長年にわたり屋根の先端部分である「軒先(のきさき)」に集中的に溜まり続けていました。

その結果、屋根の土台である「野地板」は、常に湿った状態に置かれ、深刻な腐食を引き起こしていました。

私たちが確認したところ、軒先部分の野地板の表面は腐ってボロボロになり、ついには「割れ」が生じているという、非常に酷い状態でした。

これでは、谷樋から浸入した雨水が、この腐食して割れた野地板の隙間を通って、一切遮られることなく屋根裏、そして室内へと大量に流れ込んでしまいます。

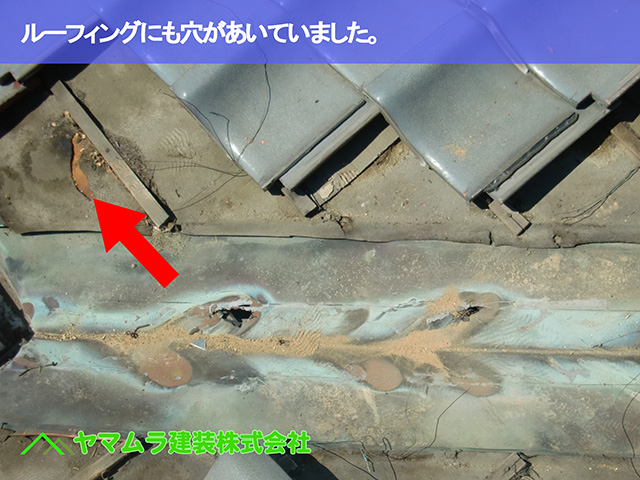

谷の防水処理。野地板剥き出し部分にルーフィングを二重敷き

東浦町の現場で発覚した、信じられない施工不良。

谷樋(たにどい)の下は防水紙(ルーフィング)が途中で切断され、屋根の土台である「野地板」が剥き出しになっていました。

ここからは、この最も重要な部分の防水機能をゼロから正しく再構築する作業です。

まず、腐食していた軒先の野地板を補修・補強した後、雨漏りの最大の原因となっていた谷の中心(谷芯)に沿って、新しい防水紙(ルーフィング)を貼っていきます。

この谷部分は、屋根に降った雨水が最も集中して流れる「川の合流地点」のような場所です。

そのため、防水処理には細心の注意と万全の対策が求められます。

私たちは、雨水の流れ方や量を考慮し、防水紙を「二重敷き(にじゅうじき)」で施工します。

万が一、一枚目の防水紙を突破するような事態があっても、二枚目の防水紙がしっかりと雨水を受け止め、建物内部への浸入を絶対に防ぐ。

この強固な二重の防水層を構築することで、長期間にわたって安心できる屋根の土台(二次防水)がようやく完成します。

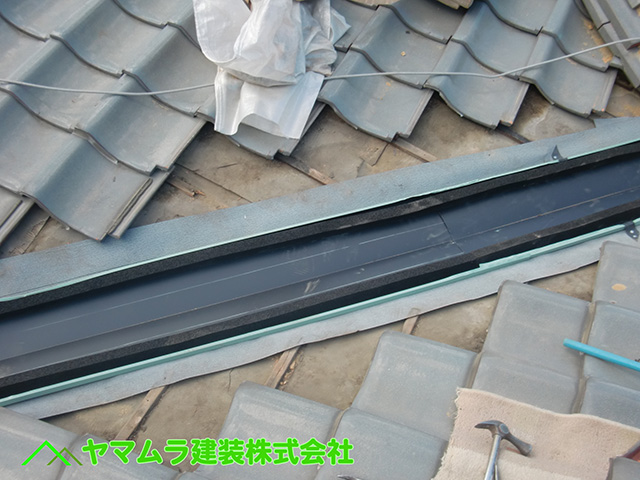

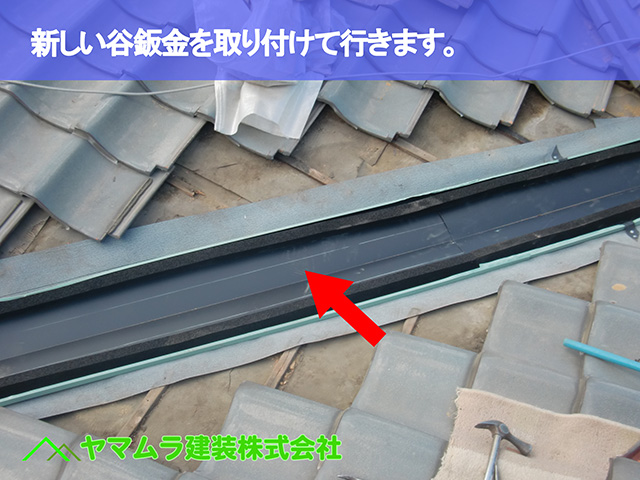

谷樋設置と、横溢れを防ぐ「水密材」による防水強化

二重敷きで完璧に仕上げた防水紙(ルーフィング)の上から、いよいよ新しい「谷樋(たにどい)鉄板」を重ねるように取り付けていきます。

谷樋鉄板は1本の長さが約1.8mほどあるため、屋根の谷の長さに合わせて複数本を使用します。

この時、水の流れに絶対に逆らわないよう、必ず屋根の先端(軒先)側から屋根の頂点(棟)側へと、下から上に向かって、十分な「重ねしろ」を取りながら設置していくのが鉄則です。

谷樋鉄板を棟まですべて取り付け終えたら、私たちはもう一手間、重要な防水対策を施します。

近年のゲリラ豪雨のように激しい雨が降ると、谷樋を流れる雨水の勢いが想定以上に速くなり、谷樋の横から雨水が溢れてしまう「横溢れ(よこあふれ)」が発生するリスクがあります。

それを防止するため、谷樋鉄板の両端に「水密材(すいみつざい)」と呼ばれる専用の建築部材を取り付けます。

この水密材が「堤防」の役割を果たし、雨水が瓦の下に回り込むのを防ぎます。

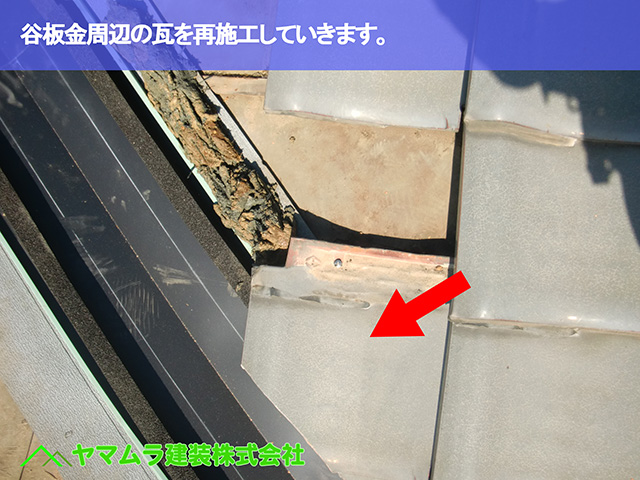

谷樋交換の仕上げ。屋根瓦の復旧と確実な固定作業

引き続き、東浦町での雨漏り修理工事、いよいよ最終工程です。

新しい谷樋(たにどい)の設置と水密材(すいみつざい)による防水強化が完了しました。

次に行うのは、作業の初めに古い谷樋に干渉していたため、一時的に取り外して保管しておいた屋根瓦を、元の位置に戻していく「復旧作業」です。

この瓦の復旧作業は、単に瓦を元に戻すだけではありません。

まず、瓦の高さがずれたり、ガタついたりしないよう、「屋根土(なんばん漆喰など)」を使って一枚一枚の「高さ調整」を行うと同時に、下地との「接着」の役割も持たせます。

さらに、屋根土の接着力だけに頼るのではなく、台風や強風でも瓦がズレたり飛んだりしないよう、強固に固定する必要があります。

そのため、瓦専用の釘を使用したり、針金線(銅線など)で瓦を一枚ずつしっかりと縛って固定する「緊結(きんけつ)」という作業を行います。

この一連の作業を、谷の両側(二面の屋根面)ともに、屋根の先端である「軒先」から順序良く一段ずつ、屋根の頂点である「棟」に向かって丁寧に進め、すべての瓦を元通りに葺き直していきます。

【東浦町 屋根修理】棟瓦の復旧と最終清掃。瓦の積み直しからブロワー掃除まで

谷樋周辺の屋根瓦をすべて元通りに取り付け終えました。

次に、谷樋の頂点部分と接合するために、作業の初めに一時的に取り外していた屋根の頂上部にあたる「棟瓦(むねがわら)」を、元の状態に積み直していく作業を行います。

棟瓦の積み上げと固定がすべて完了し、屋根の上での瓦作業がすべて終了しました。

ここからは、安全に配慮しながらの片付け作業です。

まず、屋根の上に持ち上げていた作業のための道具や工具類を、慎重に屋根から降ろしていきます。

その後、使用しなかった材料(余剰材)や、職人が安全に作業するために一階屋根に設置していた足場板なども、すべて撤去・片付けます。

そして最後は、お客様の屋根を施工前より美しく仕上げるための清掃作業です。

電動の送風機(ブロワー)を使い、作業を行った屋根の範囲全体をきれいに吹き掃除し、作業中に出た瓦の細かな破片や埃などを徹底的に取り除きます。

FAQ(工事に関するよくある質問)

サーモグラフィ調査で何がわかりますか?

表面温度の違いを色で見ることで、目に見えない壁の中や天井裏の「水分の広がり」を確認できます。これにより、雨漏りのルートをより正確に特定できます。

施工不良が見つかった場合、修理できますか?

今回の事例のように、過去の施工に問題があっても、下地から正しく作り直すことで、本来あるべき防水性能を取り戻すことができます。

工事期間はどれくらいかかりますか?

被害の状況や屋根の大きさによりますが、谷樋交換のみであれば数日で完了することが多いです。天候なども考慮し、事前にスケジュールをご説明いたします。

それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

同じ地域で行った施工事例記事!

類似した作業で施工した現場ブログ記事!

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください