writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

東浦町の雨漏り修理完結|防水紙の二重施工と谷樋交換で安心を取り戻した全工程

愛知県東浦町にて進めていた雨漏り修理工事。

前回は、古い谷樋(たにどい)の下にあるはずの防水紙が途切れているという、衝撃的な施工不良が見つかったところまでお伝えしました。

今回はその解決編です。見えない部分だからこそ、私たちは手抜きを一切許しません。

雨漏りの原因を根本から断つために行った「防水紙の二重張り」や、複雑な屋根形状に合わせた板金加工、そして取り外した瓦を元通りにする復旧作業まで。

これからの長雨や台風にも動じない、強く安心できる屋根へと再生させた全工程を、現場の写真とともに詳しくご紹介します。

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

- 1. 東浦町の雨漏り修理完結|防水紙の二重施工と谷樋交換で安心を取り戻した全工程

- 1.1.1. こちら現場での初回点検の様子は?

- 2. 【東浦町 雨漏り修理】不良施工からの修復。谷樋部分の正しい防水処理とは?

- 3. なぜ防水紙を二重に?雨漏りを止める確実な施工法

- 4. 変則的な寄棟屋根の「谷樋」設置と板金加工技術

- 4.1. 谷樋の横溢れを防ぐ!「水密材」で防水性能を強化

- 5. 谷樋交換後の「屋根瓦の復旧」。専門技術で元通りに

- 5.1. 瓦を元通りに!番号管理で確実な復旧作業と安全な片付け

- 6. 【東浦町 雨漏り修理完了】施工不良に驚き。写真報告でご確認いただき、お客様も安心

- 7. FAQ(工事に関するよくある質問)

- 7.1.1. 次回は施工事例になります!

- 8. 同じ地域で行った施工事例記事!

- 9. 類似した作業で施工した現場ブログ記事!

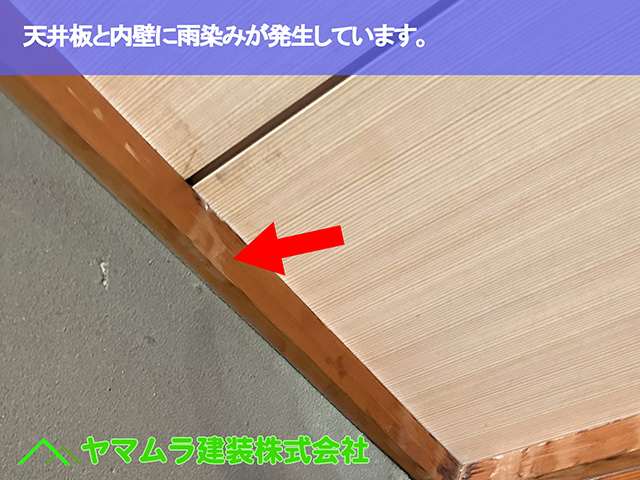

【東浦町 雨漏り修理】不良施工からの修復。谷樋部分の正しい防水処理とは?

引き続き、東浦町での雨漏り修理工事の様子です。

前回、穴だらけの古い谷樋(たにどい)を撤去したところ、その下から防水紙(ルーフィング)が途中で途切れているという、衝撃的な施工不良が発覚しました。

今回は、この雨漏りの最大の原因となっていた谷部分の防水機能を、ゼロから正しく作り直す作業に入ります。

雨漏りを確実に止めるための、最も重要な工程です。

まずは、過去の不良施工によって雨水の侵入経路となっていた屋根の谷の中心(谷芯)部分に、新しい防水紙(ルーフィング)をしっかりと敷設していきます。

この時、私たちは万全を期すため、防水紙を「二重に重ねて」敷設します。

谷部分は屋根の上で最も水が集まる箇所であり、雨漏りのリスクが非常に高い場所です。

だからこそ、このように防水紙を二重にすることで、万が一の際にも雨水が内部に入り込まないよう、強固な防水層を構築します。

なぜ防水紙を二重に?雨漏りを止める確実な施工法

屋根の谷部分に新しい防水紙(ルーフィング)を二重に貼る作業をご紹介しました。

今回は、なぜ「二重」にする必要があったのか、その理由を詳しくご説明します。

今回の現場は、新築時の防水紙が谷部分で途中で切断されているという最悪の施工不良が隠れていました。

もし、この状態の上から新しい防水紙をただ一枚貼るだけでは、既存の防水紙の「切れ目」や「段差」から、将来的に雨水が毛細管現象などで回り込んでしまう危険性が残ってしまいます。

そこで私たちは、雨水の流れを完全にコントロールするため、二段階の防水処理を行いました。

まず、一段目の新しい防水紙を、既存の防水紙の「下側」にしっかりと差し込むように敷設します。

こうすることで、万が一、既存の防水紙の上を水が流れてきても、その水は新しい防水紙の「上」に誘導され、安全に軒先まで排水されます。

次に、二段目の防水紙を、その一段目と既存の防水紙の切れ目をすべて覆い隠すように、「上から大きく被せて」貼っていきます。

この二重の処置によって、水の浸入経路を物理的に遮断し、雨漏りを確実に止めることができるのです。

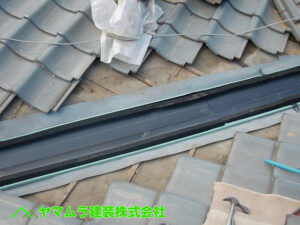

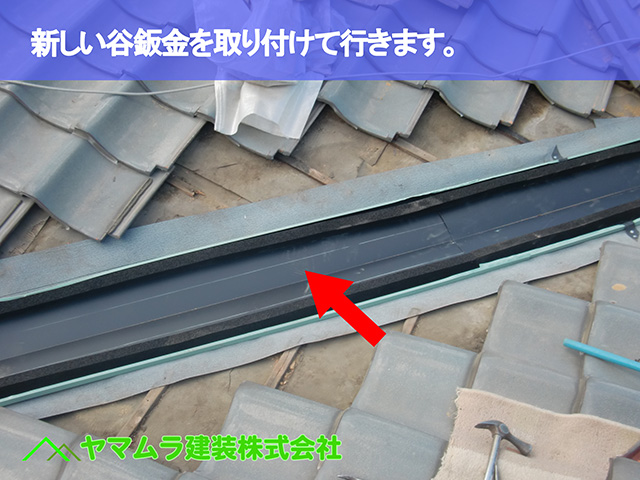

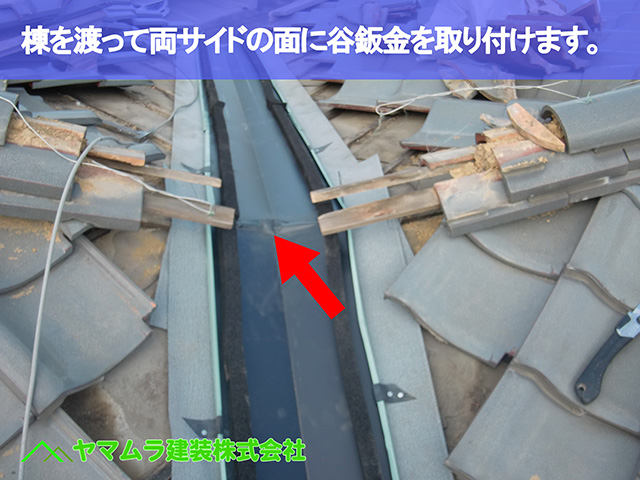

変則的な寄棟屋根の「谷樋」設置と板金加工技術

二重の防水処理を施した屋根の谷部分(谷芯)に、いよいよ新しい「谷樋(たにどい)鉄板」を取り付けていきます。

この谷樋が、屋根に降った雨を安全に排水する通り道となります。

新しい谷樋鉄板は、1枚の長さが約1.8mから2mほどあります。

これを、水が下から上へ逆流しないよう、軒先(下側)から順に、十分な重ね代を確保しながら複数枚重ねて設置していきます。

特に、こちらのお住まいは「変則的な寄棟屋根(よせむねやね)」という複雑な形状でした。

具体的には、2方向から登ってきた谷樋が屋根の頂点部分で合流し、さらにそこへ「隅棟(すみむね)」が交わるという、非常に雨漏りリスクの高い構造になっていました。

このような箇所は、谷樋鉄板をただ設置するだけでなく、屋根の形状に合わせて現場で「折れ曲げながら加工」する高度な板金技術が求められます。

少しの隙間や加工ミスが将来の雨漏りに直結するため、水の流れを正確に読み、細心の注意を払いながら取り付けを行いました。

谷樋の横溢れを防ぐ!「水密材」で防水性能を強化

新しい谷樋(たにどい)の設置が完了しましたが、私たちの雨漏り修理はここで終わりではありません。

屋根に降った雨は、屋根瓦を伝って谷樋に集められます。

特に近年のゲリラ豪雨のような激しい雨の場合、想定以上の勢いで雨水が谷樋に流れ込むことがあります。

その際、雨水の勢いが強すぎると、谷樋の中央を流れずに「横」から溢れ出てしまう「横溢れ(よこあふれ)」という現象が発生するリスクがあります。

水が溢れて瓦の下に回り込んでしまえば、せっかく谷樋を新しくしても、新たな雨漏りの原因になりかねません。

この横溢れを防止し、雨水を正しく谷樋の中央に導くため、私たちは「水密材(すいみつざい)」という専用の部材を谷樋の両脇に沿って取り付けます。

この水密材が「堤防」のような役割を果たし、雨水が谷樋鉄板の縁を乗り越えて瓦の下に浸入するのを物理的に防ぎます。

見えなくなる部分ですが、こうした一手間が将来の安心につながる重要な工程です。

谷樋交換後の「屋根瓦の復旧」。専門技術で元通りに

東浦町での雨漏り修理工事も、いよいよ最終段階です。

新しい谷樋(たにどい)の設置と水密材(すいみつざい)による防水強化が完了しました。

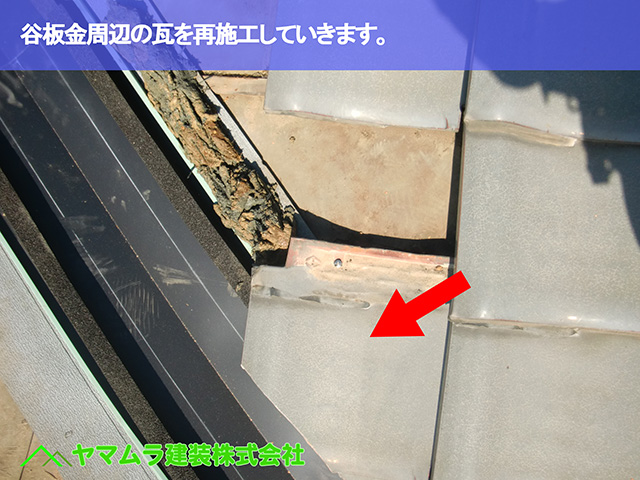

次に行うのは、工事の初めに一時的に取り外しておいた、谷樋周辺の屋根瓦を元通りに戻していく「復旧作業」です。

谷樋の周りの瓦は、谷の斜めのラインに合わせて特殊な形に加工(カット)されています。

作業のために丁寧に取り外して保管しておいたこれらの瓦を、新しい谷樋の上に一枚ずつ、正しい位置に葺き直していきます。

その際、単に瓦を置くだけではありません。和瓦の施工では「屋根土(なんばん漆喰など)」を使用します。

この屋根土を、瓦の下に適切な量だけ置いていくことで、瓦の高さを微調整し、ガタつきが出ないようにする「高さ調整」と、瓦を安定させる「接着」の役割を果たします。

さらに、接着だけでは不十分です。近年の強風や台風に耐えられるよう、屋根土での固定に加え、瓦が動かないよう専用の「固定釘」を使用したり、「針金」を使って一枚一枚しっかりと「緊結(きんけつ)」(縛って固定)したりすることで、万全の固定処理を施します。

瓦を元通りに!番号管理で確実な復旧作業と安全な片付け

新しい谷樋の両脇に、作業の初めに丁寧に取り外して保管しておいた屋根瓦を、一枚ずつ元の場所に戻していきます。

この復旧作業は、屋根の軒先(下側)から始まり、一段ずつ、屋根の頂点(最上段)に向かって順番に瓦を固定しながら葺き上げていきます。

お客様の中には「取り外した瓦を、どうやって正確に元の場所に戻すの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

実は、私たちは瓦を取り外す際に、どの場所にあった瓦かが分からなくならないよう、一枚一枚に目印となる「番号」を書き込んで管理しています。

これにより、パズルを組むように正確な位置に瓦を戻すことができるのです。

すべての屋根瓦を元の場所に取り付け終えたら、作業で使用した道具や工具類を屋根から慎重に降ろします。

その後、余剰材(使い残しの材料)もすべて片付け、最後に職人が安全に作業するために設置していた足場板も取り除いて、すべての工事が完了となります。

【東浦町 雨漏り修理完了】施工不良に驚き。写真報告でご確認いただき、お客様も安心

東浦町での谷樋(たにどい)交換工事、これですべての作業が完了いたしました。

屋根からすべての道具や資材を降ろした後、私たちは「ブロワー(送風機)」を使い、屋根全体をきれいに吹き掃除します。

瓦の破片や埃などを残さない、大切な仕上げ作業です。

清掃が完了し、お客様へ作業完了のご報告をいたしました。

私たちは、ただ「終わりました」とお伝えするだけではありません。

工事中に撮影した写真(穴だらけの谷樋や、隠れていた施工不良の状態など)を一枚一枚お見せしながら、どのような作業を行ったのかをご説明させていただきました。

お客様も、ご自宅の屋根の見えない部分がそのような状態だったことに大変驚かれていましたが、新しく綺麗に修理された谷樋を見て、最後は「これで安心です」と、とても安堵されたご様子でした。

雨漏りの不安を解消し、お客様に安心をお届けすることができて、私たちも嬉しく思います。

FAQ(工事に関するよくある質問)

Q1. 防水紙(ルーフィング)を二重にするのは普通のことですか?

通常は一枚敷きが一般的ですが、雨漏りのリスクが高い場所や、今回のように既存の下地に不安がある場合は、念を入れて二重にすることがあります。私たちは現場の状況に合わせて、過剰にならない範囲で最も安全な方法を選んでいます。

外した瓦を元に戻して、雨漏りしませんか?

ご安心ください。私たちは瓦を外す際に番号を付けて管理し、元の位置に正確に戻します。さらに、新しい屋根土や釘、針金を使って以前よりも強固に固定するため、雨漏りやズレの心配はありません。

「水密材」とは何ですか?

谷樋と瓦の隙間に入れるスポンジ状の部材です。激しい雨の際に、谷樋を流れる水が溢れて瓦の下に入り込むのを防ぐ「土手」のような役割を果たします。

次回は施工事例になります!

初動調査から作業の完了までの一連の流れになります!

同じ地域で行った施工事例記事!

類似した作業で施工した現場ブログ記事!

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください