writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

東浦町の雨漏り修理|谷樋交換で発覚した防水紙の施工不良と屋根下地腐食の実態

「天井のシミは、ただの経年劣化だろうか?」 そう思って点検をご依頼いただいた愛知県東浦町のお客様。

当初は屋根の谷部分にある板金(谷樋)に穴が開いただけの雨漏りだと思われました。

しかし、修理のために瓦を外し、古い板金を剥がした瞬間、私たちは目を疑う光景を目の当たりにします。

そこには、建物を雨から守るはずの防水紙が正しく施工されていない、隠れた欠陥があったのです。

今回は、見えない場所で進行していた屋根内部のトラブルと、それをどのように解決したのか、現場のリアルな写真を交えて詳しくご紹介します。

築年数が経過したお住まいの方は、ぜひご覧ください。

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

- 1. 東浦町の雨漏り修理|谷樋交換で発覚した防水紙の施工不良と屋根下地腐食の実態

- 1.1.1. こちら現場での初回点検の様子は?

- 2. 【東浦町 雨漏り修理】谷樋交換で見つかった隠れた原因。屋根内部の施工不良

- 3. 【雨漏り修理の違和感】谷樋の穴だけ?室内の被害が大きすぎる理由(東浦町)

- 3.1. 【衝撃】谷樋の上に防水紙?東浦町で見つかった雨漏りを悪化させた施工不良

- 3.2. 谷樋の下、防水紙が無い?雨漏りを招いた衝撃の施工不良

- 3.3. 防水紙の不良が招いた悲劇。軒先の野地板が腐食割れ

- 4. 【東浦町 屋根修理】防水紙の劣化と施工ミス。雨漏りを加速させた二重の問題

- 4.1.1. 次回の現場ブログ記事の内容は?

- 5. 同じ地域で行った施工事例記事!

- 6. 類似した作業で施工した現場ブログ記事!

【東浦町 雨漏り修理】谷樋交換で見つかった隠れた原因。屋根内部の施工不良

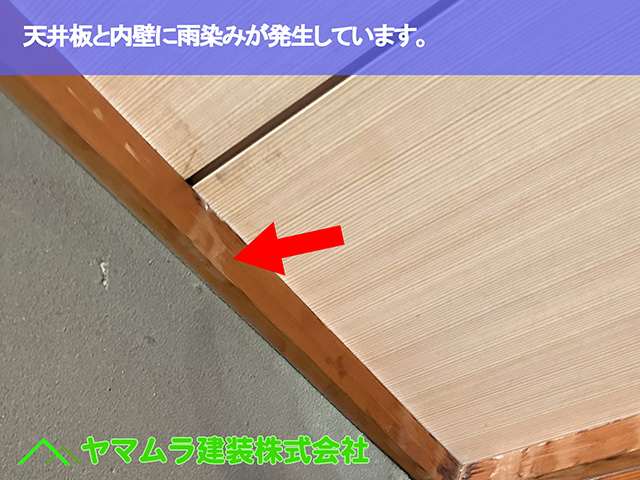

先日、天井や内壁への雨漏りでご相談いただいた東浦町のお客様(和風住宅)にて、本格的な修理工事に着手いたしました。

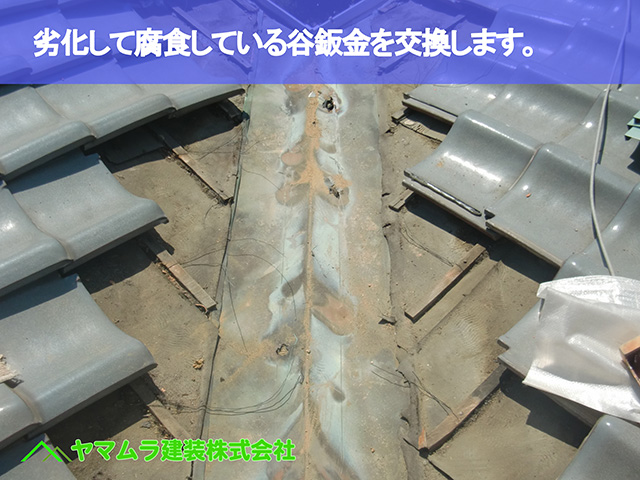

事前の点検調査では、屋根の「谷樋(たにどい)」の鉄板に経年劣化による穴が開いており、これが雨漏りの原因だと考察していました。

しかし、実際に谷樋を交換するために作業を進めてみたところ、事態は想像以上に深刻でした。

古い谷樋を剥がしてみると、その下地部分に、明らかに過去の施工が適切に行われていない「不良施工」の箇所が隠されていたのです。

谷樋の穴から入った雨水が、この不良施工部分によってさらに建物内部へ引き込まれ、雨漏りを悪化させていた状況でした。

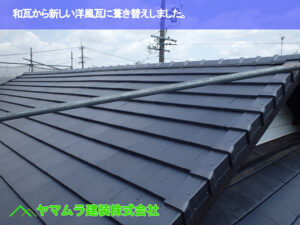

まずは、原因となっている古い谷樋鉄板を撤去する作業から進めます。

谷樋の周りには屋根瓦が重なり合って設置されています。

新しい谷樋を取り付けた後、これらの瓦は「再利用」するため、一枚一枚丁寧に、破損させないよう慎重に取り外していきます。

取り外した瓦は、作業中に落下したり傷ついたりしないよう、安全な場所に確保しながら作業を進めます。

【雨漏り修理の違和感】谷樋の穴だけ?室内の被害が大きすぎる理由(東浦町)

東浦町の現場で、雨漏りの原因となっていた古い「谷樋(たにどい)」の撤去を進めている最中、私たちはある「違和感」を覚えていました。

確かに、谷樋の鉄板には複数の穴が開いており、これが雨漏りの直接的な原因であることは間違いありません。

しかし、私たちが室内で確認した雨漏りの痕跡(天井や壁の広範囲な雨染み)の状況と照らし合わせると、どうも「谷樋の穴から浸入したにしては、室内に達している雨水の量が多すぎる」と感じたのです。

なぜなら、屋根の構造上、谷樋鉄板の下には「ルーフィング」と呼ばれる防水紙(二次防水)が正しく施工されているはずだからです。

もし、この防水紙が正常に機能していれば、谷樋に多少の穴が開いたとしても、そこから浸入した雨水の大半は防水紙の上を流れて排水され、室内(天井裏)まであそこまで大量に浸入することは考えにくいのです。

この「違和感」は、谷樋の下に隠された、さらなる重大な問題が潜んでいることを示唆していました。

【衝撃】谷樋の上に防水紙?東浦町で見つかった雨漏りを悪化させた施工不良

東浦町の現場で感じた、「室内の被害が大きすぎる」という違和感。

その原因は、穴だらけの谷樋(たにどい)を剥がす前に、谷樋の周りにある防水紙(ルーフィング)の施工状態を見て、すぐに明らかになりました。

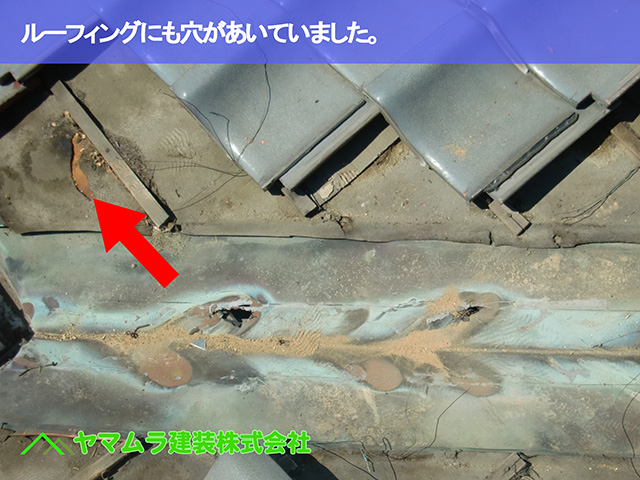

まず、防水紙に一か所穴が開いていましたが、それ以上に問題だったのはその施工方法です。

目を凝らしてよく見ると、防水紙が屋根の流れに対して斜めに、非常に雑な形でカットされている痕跡を発見しました。

そして、なんとその防水紙は、本来その「下」にあるべき谷樋鉄板の「上」に被さるように施工されていたのです。

屋根の谷部分は、本来、まず谷の中心に防水紙を二重以上にしっかり敷き込みます。

その「上」に谷樋鉄板を設置し、万が一谷樋から水が溢れたり浸入したりしても、下の防水紙が水を受け止めて排水する、という二重の防水構造になっています。

しかし、この現場は順序がまったく逆でした。

これでは、谷樋に開いた穴から浸入した雨水が、防水紙の「内側(=建物側)」に入り込み、防ぎようもなく室内へ流れ込んでしまいます。

これが広範囲な雨漏りを引き起こしていたのです。

嫌な予感を抱えながら、私たちは穴だらけの谷樋鉄板を剥がす作業に進みました。

谷樋の下、防水紙が無い?雨漏りを招いた衝撃の施工不良

穴の開いた谷樋(たにどい)鉄板をいよいよ取り剥がしたところ、私たちは言葉を失いました。

そこには、まさかの「防水紙(ルーフィング)が谷樋の幅に合わせて途中で切断されている」という、信じがたい光景が広がっていたのです。

これは、雨漏り修理において最悪とも言える施工不良です。

通常、防水紙は万が一、谷樋から水が浸入してもそれを受け止めて排水する「第二の防波堤」です。

しかし、この現場ではその防水紙が谷部分で完全に途切れていました。

これでは、谷樋鉄板に穴が開いた瞬間に、雨水は一切守られることなく、ダイレクトに屋根裏、そして室内へと浸入してしまいます。

室内の被害があれほど大きかった理由が、ここで完全に裏付けられました。

なぜこのようなあり得ない施工がされたのか、今となっては当事者でない私たちに真相は分かりません。

ただ、この建物の築年数から推測すると、日本が住宅バブルに沸いていた時代と重なります。

当時は深刻な人手不足や資材不足で、現場の管理が行き届かず、経験の浅い職人が難しい作業を任されることもあったと聞きます。

もちろん、これは憶測に過ぎませんが、見えない部分にこのような重大なリスクが隠されていたことは事実です。

防水紙の不良が招いた悲劇。軒先の野地板が腐食割れ

屋根の谷部分で防水紙(ルーフィング)が途切れていたという衝撃的な施工不良。

この状態では、谷樋(たにどい)の鉄板に開いた穴から浸入した雨水は、一切防がれることなく屋根の下地材へと流れ込んでしまいます。

雨水は常に低い方へ流れるため、谷樋から浸入した水は、屋根の先端部分である「軒先(のきさき)」へと集中的に溜まっていきました。

長年にわたり、その水が溜まり続けた結果、私たちは最も恐れていた状況を目の当たりにしました。

屋根の土台とも言える「野地板(のじいた)」が、軒先部分で深刻な「腐食割れ」を起こしていたのです。

野地板が常に湿った状態に置かれたことで腐朽が進み、木材としての強度を失い、ボロボロになっていました。

屋根の表面から見えない下地部分がここまで腐食していれば、雨水は野地板の割れ目を通って、そのまま屋根裏、そして室内の天井へと大量に流れ込んでしまいます。

この軒先の惨状を見て、私たちが当初感じていた「室内に侵入した雨水の量が多すぎる」という違和感の答えが、完全にここにありました。

【東浦町 屋根修理】防水紙の劣化と施工ミス。雨漏りを加速させた二重の問題

東浦町の現場で判明した軒先の腐食は、防水紙(ルーフィング)が谷部分で途切れていたことが大きな原因でした。

しかし、問題をさらに深刻化させていた要因がもう一つ見つかりました。 それは、屋根全体に貼られていた「新築当時の防水紙そのものの状態」です。

詳しく調査すると、まず使用されていた防水紙の材質が、現在の高耐久なものと比べて品質が高いとは言えないものでした。

もちろん、経年劣化も進んでおり、特に谷樋に合わせて裁断(カット)された切り口の部分から、パリパリと破損しやすい状態になっていました。

そして、私たちがさらに驚愕したのは、当時の施工方法です。

通常、防水紙は水が入らないよう、重ねる幅(重ね代)を十分に取って施工するのが鉄則です。

しかしこの現場では、その破損しやすい裁断部分を、谷樋鉄板の上に「ほんの少し被せる程度」で施工が完了していました。

これでは防水紙の重ね代がまったく足りていません。

材質の劣化と、ずさんな施工。

この二重の問題が重なり、谷樋から浸入した雨水が防水紙の内側に簡単に回り込んでしまう状態だったのです。

次回の現場ブログ記事の内容は?

同じ地域で行った施工事例記事!

類似した作業で施工した現場ブログ記事!

名古屋市南区を中心に、屋根工事・雨漏り修理・リフォームなら、創業100年以上の実績を持つ当社へ!名古屋市と近郊都市で活動する「ヤマムラ建装株式会社」5代目の山村です。

明治末期創業からの技術を受け継ぎ、地元で5,000件以上の施工実績を誇る「住まいの専門家」です。

【主な対応業務】

屋根工事: 葺き替え、漆喰補修、雨漏り修理(かわらぶき技能士)

外装工事: 外壁塗装、ベランダ・屋根防水、雨樋工事、電気工事

その他の業務も(大工工事、キッチン、トイレ、浴室リフォーム等)一度ご相談してください。

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください