writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

「罠」を取り除き正しい水の道を!15万円で取り戻した雨漏りのない暮らし

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

「コーキングで直したはずなのに…」

東海市のお客様を悩ませていたのは、皮肉にも過去の補修跡でした。

私たちは、雨水をせき止めていたコーキングとセメントを完全撤去。

新しい「谷板金」と「漆喰」仕上げで、正しい雨仕舞いを取り戻しました。

根本解決に至ったリフォームの全貌をご紹介します。

【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

東海市のお客様から、『家の中で雨漏りしている』とご不安な様子でご相談をいただきました。

すぐに専門スタッフがご訪問し状況をお伺いすると、雨漏りは一部屋にとどまらず、押入れの奥の内壁にまでシミが広がっている状態でした。

お客様は、隣室の天井のシミに気づき、心配になって確認したところ、この押入れの被害を発見されたそうです。

次に、最初に雨漏りを発見された隣室を拝見しました。

天井板には広範囲に雨染みがくっきりと残り、特に部屋の奥(外壁側)が最もひどい状態でした。

雨水は天井から壁へと伝い、壁紙がふやけて剥がれています。

この状況から、雨水は部屋の奥側の屋根から浸入し、天井裏を伝って隣室の押入れ奥にまで達したと予測できました。

雨漏りは天井や壁紙の張り替えだけでは直りません。

原因を特定するため屋根に登ると、雨水を集める「谷樋鉄板」が経年劣化でひどく腐食していました。

さらに、瓦の隙間や谷樋の先端に「絶対にやってはいけない」間違ったコーキングやセメント処理が施されており、これが雨水の流れを妨げ、雨漏りを悪化させていました。

調査を進めると、谷樋鉄板には腐食による「穴」がはっきりと開いており、これが雨漏りの決定的な原因であると特定しました。

点検後、お客様には撮影した写真をお見せしながら現状をご説明し、この谷樋鉄板を新しいものへ交換する根本的な修理工事をご提案いたしました。

建物の状況

| 築年数 | 築40年ほど |

| 工事費用 | 約25万円ほど |

| 施工期間 | 約2日ほど |

| 建物種別 | 戸建て(木造) |

- 1. 「罠」を取り除き正しい水の道を!15万円で取り戻した雨漏りのない暮らし

- 1.1.1. こちら現場での初回点検の様子は?

- 1.1.2. 【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

- 1.1.3. 建物の状況

- 1.1.4. 作業のビフォーアフター

- 2. 東海市で雨漏り発生!押入れの奥まで被害が…隣室から広がる雨漏りを緊急点検。

- 2.1. 天井のシミが広範囲に!雨漏りの中心は「部屋の奥」?被害状況から原因を予測

- 2.2. 雨漏りで壁紙が剥がれた!天井板の交換だけでは直らない「根本修理」の重要性

- 3. 屋根に登って判明!雨漏りの原因は「谷樋鉄板の劣化」と「絶対にやってはいけないコーキング処理」

- 3.1. 谷樋の先端に謎のセメント?雨漏りを悪化させる危険な修理と安全な屋根点検の方法

- 3.2. 雨漏りの原因は谷樋(たにどい)の「腐食穴」点検写真で状態をご報告し最適な交換工事をご提案。

- 4. 東海市の雨漏り修理工事が着工!安全な足場設置と谷樋交換の準備作業。

- 4.1. 谷樋交換工事スタート!屋根瓦の丁寧な撤去と、風化した「屋根土」の処分

- 4.2. 雨漏りの主原因を撤去!谷樋交換の最も重要な「二重防水」工事とは

- 5. 雨漏りさせない屋根修理の核心!谷樋(たにどい)を屋根の頂点「大棟の芯」まで差し込む専門技術。

- 5.1. 谷樋交換後の重要工程。屋根瓦を「南蛮漆喰」と「ビス」で確実に固定する復旧作業。

- 5.2. ビスが打てない小さな瓦はどうする?雨漏りを防ぐプロの「針金固定」技術

- 5.3. 雨漏りの原因「間違った屋根コーキング」を撤去!絶対に塞いではいけない“水の通り道”とは?

- 6. 屋根修理の総仕上げ!「大棟(おおむね)」を南蛮漆 喰(なんばんしっくい)で積み直す防水技術

- 7. 雨漏りを防ぐ最終工程「屋根漆喰仕上げ」と、安全・確実な現場の後片付け

- 8. 東海市の雨漏り修理完工!ブロワー徹底清掃と写真報告に「鉄板が綺麗になった」とお客様の喜びの声

- 9. FAQ(工事に関するよくある質問)

- 9.1.1. それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

- 10. 同じ地域で行った施工事例記事!

- 11. 類似した作業で施工した現場ブログ記事!

作業のビフォーアフター

東海市で雨漏り発生!押入れの奥まで被害が…隣室から広がる雨漏りを緊急点検。

東海市にお住まいのお客様から、「建物の中で雨漏りが起きている」と、ご不安な様子でご相談のご連絡をいただきました。

弊社では早速、雨漏りの原因を特定し、お客様の不安を解消するため、専門スタッフによる目視点検調査を行うため、ご訪問させていただきました。

ご挨拶と同時に、まずはお客様に現在の状況を詳しくお聞かせいただきました(ヒアリング)。

その後、実際に雨漏りが起きているお部屋へご案内いただきます。

まず一部屋目を拝見させていただくと、押入れの奥の内壁に、雨水が流れたような形跡(雨染み)をはっきりと確認することができました。

お客様にお話を伺うと、最初はお隣の部屋で天井に雨漏りのシミを発見されたそうです。

「もしかして」と心配になり、こちらの部屋も詳しく調べてみたところ、押入れの奥にまで雨漏りが広がっていることに気づかれたとのことでした。

雨漏りが一部屋だけでなく、複数の部屋に渡っている可能性があり、早急な原因究明が必要な状況です。

天井のシミが広範囲に!雨漏りの中心は「部屋の奥」?被害状況から原因を予測

押入れの状況を確認した後、次にお客様が「最初に雨漏りを発見した」というお隣の部屋を詳しく点検させていただきました。

天井板を見上げると、そこには広範囲にわたって雨水が染み込んだ跡(雨染み)がくっきりと残っており、雨漏りが一定期間続いていることが分かりました。

こうした雨漏り点検では、単に「漏れている」ことを確認するだけでなく、「どこから主に漏れているのか」を見極めることが非常に重要です。

天井全体のシミの状況を注意深く観察したところ、特に「部屋の奥側(外壁側)」にあたる部分の天井板が、最も雨染みの範囲が広く、濡れた跡が濃くなっていました。

このことから、雨水はまず部屋の奥側から天井裏に浸入し、そこから徐々に他の場所へ、さらには隣の部屋の押入れ奥(先ほどの部屋)へと流れていった可能性が高いと予測を立てました。

この「部屋の奥側」の真上にあたる屋根部分が、雨漏りの根本的な原因となっている可能性が濃厚です。

雨漏りで壁紙が剥がれた!天井板の交換だけでは直らない「根本修理」の重要性

雨漏りの被害は天井だけにとどまりませんでした。一番ひどく雨染みができていた天井の隅から、雨水が壁を伝って流れ落ちていました。

その結果、壁のクロス(壁紙)が水分を含み続け、つなぎ目の部分からふやけて剥がれ始めてしまっている状態です。

この状況から、最初に確認したお隣の部屋の押入れ奥の壁にも、同様に壁の内部を通って雨水が染み込んでしまったのだと、被害の経路が明確につながりました。

お客様の中には、「雨漏りした天井板や壁紙を新しく張り替えれば治る」と思われがちです。

しかし、それは大きな間違いです。

雨水が浸入している「根本的な原因」となっている場所(主に屋根や外壁)を突き止め、そこを修理しない限り、大雨が降るたびに何度でも雨漏りは再発してしまいます。

雨漏りの根本修理は、建物の外回りで行うことが多く、場合によっては作業用の足場も必要となるため、室内の補修に比べて高額になるケースも少なくありません。

インターネット検索で見かける「安価な修理」では、こうした根本的な解決ができない可能性もあるため、注意が必要です。

屋根に登って判明!雨漏りの原因は「谷樋鉄板の劣化」と「絶対にやってはいけないコーキング処理」

室内の被害状況を確認した後、いよいよ雨漏りの根本的な原因を特定するため、屋根の点検調査に移ります。

今回のお宅は二階建ての和風建物で、幸い一階部分にも屋根があり、そこから安全に二階の屋根へ登れるスペースがありました。

一階屋根まで脚立をかけ、そこからさらに二階屋根へ登るための脚立を安全に設置し、雨漏り箇所の上部へ移動します。

そして、一階屋根から二階屋根全体を見渡しながら、プロの目による目視点検を開始しました。

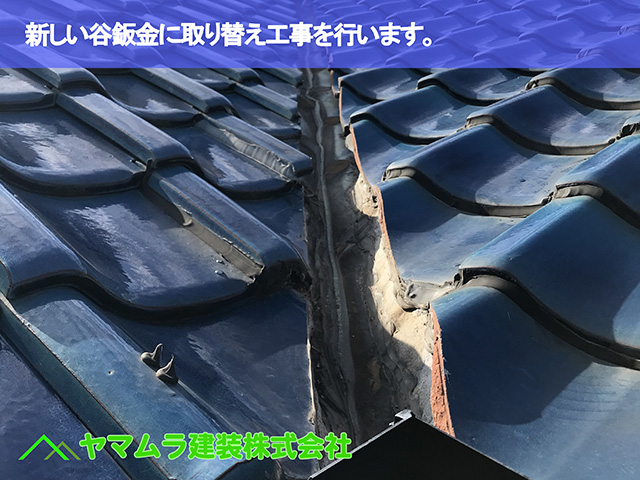

まず目についたのは、屋根の谷部分に取り付けられている「谷樋鉄板(たにどい てっぱん)」です。

この鉄板が、経年劣化によりかなり傷んでいる(腐食している)状態でした。

さらに、それと同時にもう一つの重大な問題点を発見しました。

屋根瓦のあちこちに、雨漏り防止のつもりなのか、コーキングボンドが塗られていたのです。

しかし、その塗り方は、かえって雨漏りを引き起こす「絶対にやってはいけない間違った処理」でした。

この危険な状態については、すぐに点検後、お客様にご報告させていただきました。

谷樋の先端に謎のセメント?雨漏りを悪化させる危険な修理と安全な屋根点検の方法

一階屋根に設置した脚立を慎重に登り、二階の屋根上まで移動してさらに詳しい調査を開始します。

劣化が進んでいる「谷樋(たにどい)鉄板」の状態をより正確に把握するため、周辺の屋根瓦を一時的に取り外して内部を目視点検しました。

すると、谷樋鉄板の先端部分に、雨水の浸入を防ぐ目的だったのか、セメントが詰められているのを発見しました。

しかし、この作業は雨漏り修理としては全く無意味で、むしろ非常に危険な行為です。

セメントが水の正常な流れを堰き止めてしまい、かえって雨水の流れを変え、行き場を失った水が内部に浸入し、雨漏りを悪化させる原因となるケースが多々あります。

なお、今回は一階屋根に脚立を設置できましたが、建物によっては脚立が立てられない、二階の屋根しかない、または屋根の勾配が急すぎて(4寸勾配以上など)作業員の落下の危険性がある場合もあります。

そのような場合は、安全を最優先し、無理に屋根に登っての点検は控えております。

その代わり、弊社では高所点検用の専用カメラ(ポールカメラなど)を使用し、安全な場所から屋根の状態を鮮明に撮影しながら点検・調査を行いますので、どのような建物でもご安心ください。

雨漏りの原因は谷樋(たにどい)の「腐食穴」点検写真で状態をご報告し最適な交換工事をご提案。

さらに詳しく調査を進めると、雨漏りの決定的とも言える証拠を発見しました。

谷樋(たにどい)鉄板の複数個所に、経年劣化による「腐食穴」がはっきりと開いていたのです。

なぜこのような穴が開いてしまったのでしょうか。

原因の一つとして、この建物が建てられた当時に使用されていた谷樋の材質(例:銅板)が、現在のものに比べて厚みが薄かったことが考えられます。

屋根瓦から流れ落ちる雨粒が、何十年もの間ずっと同じ場所に当たり続けた結果、まさに「雨垂れ石を穿つ」ように、硬い鉄板を貫通させてしまったのです。

これらの間違ったコーキング処理やセメントでの補修、そして谷樋鉄板自体の腐食穴が、今回の雨漏りの複合的な原因であると特定しました。

点検調査の終了後、お客様に私たちが撮影した写真をお見せしながら、「穴が開いているのがこの部分です」と、谷樋の深刻な腐食状態を一緒にご確認いただきました。

そして、雨漏りを根本から解決するための工事として、この劣化した谷樋鉄板をすべて新しいものに取り替える交換作業をメインとしたご提案をさせていただき、その内容をベースとしたお見積書を作成してお渡しいたしました。

東海市の雨漏り修理工事が着工!安全な足場設置と谷樋交換の準備作業。

先日、雨漏り点検の調査結果と谷樋(たにどい)鉄板の交換を主としたお見積書をご提出させていただいた東海市のお客様から、後日、「見積書の内容でぜひお願いします」と正式にご依頼のご連絡をいただきました。

お客様にご納得いただいた上で、ご契約の手続きと工事日程の調整を進めさせていただき、いよいよ工事着工の日を迎えました。

雨漏り修理工事、特に屋根の上での作業は安全が第一です。

作業員が安全かつ確実に作業を進められるよう、まずは建物の周囲に作業用の足場をしっかりと組み立てて設置します。

足場の設置が完了した後、前回の点検調査時と同様に、一階の屋根部分に脚立を安全に設置します。

そして、これから行う谷樋交換工事に使用する新しい材料や専門の道具類を、二階の屋根の上まで慎重に運び上げていきました。

いよいよ、雨漏りを根本から解決するための作業が本格的にスタートします。

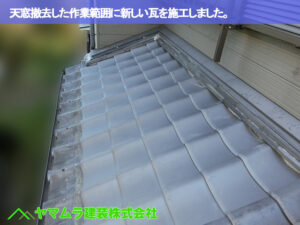

谷樋交換工事スタート!屋根瓦の丁寧な撤去と、風化した「屋根土」の処分

いよいよ雨漏り修理工事の開始です。

まず、古い谷樋(たにどい)鉄板を撤去するため、その上に重なるように葺かれている屋根瓦を、一枚ずつ慎重に取り外していきます。

この取り外した屋根瓦は、後ほど新しい谷樋鉄板を設置した後に、再び元の位置に戻して使用(再利用)します。

そのため、作業中に落下させたり破損したりしないよう、屋根上の安全な場所で大切に保管しておきます。

同時に、前回の点検でも雨漏りの原因となっていた、谷樋の先端部分に詰められていた不要なコンクリートも、きれいに取り剥がしていきます。

瓦を剥がしていくと、その下から瓦を固定するために使われていた古い「屋根土(やねつち)」が出てきました。

しかし、この屋根土は長年の雨風の影響で、すでに風化してボロボロの状態になっており、瓦を固定する力も失われているため、再利用することはできません。

この古い土はすべて綺麗に取り除き、土嚢袋(どのうぶくろ)に詰めて屋根から降ろし、適切に処分します。

雨漏りの主原因を撤去!谷樋交換の最も重要な「二重防水」工事とは

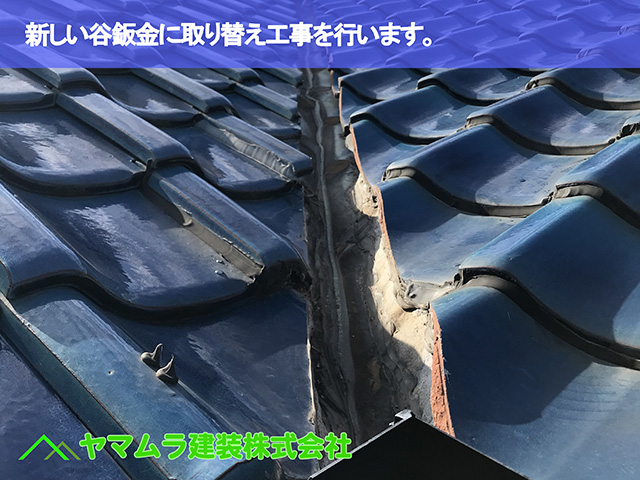

屋根瓦や古い屋根土を完全に取り除いた後、いよいよ今回の雨漏りの「主原因」となっていた、古い谷樋(たにどい)鉄板の撤去作業に移ります。

この鉄板には、経年劣化による「腐食穴」がいくつも開いており、ここから雨水が建物内部へと浸入し続けていました。

この問題の谷樋鉄板を完全に取り外したら、すぐに新しいものを取り付けるわけではありません。

雨漏りを二度と再発させないために、ここからが非常に重要な「防水処理」の工程となります。

まず、古い谷樋が設置されていた下地部分(野地板)の上に、「ルーフィング(防水シート)」と呼ばれる新しい防水材を隙間なく丁寧に貼り付けていきます。

これは、新しい谷樋本体の防水機能に加え、万が一水が浸入したとしても、このルーフィングが「第二の防衛ライン」として機能し、雨水を屋根裏へ到達させずに軒先まで正しく排出するための、極めて重要な作業です。

この完璧な防水処理を施したルーフィングの上に、ようやく新しい谷樋鉄板を重ねるように、正確に設置していきます。

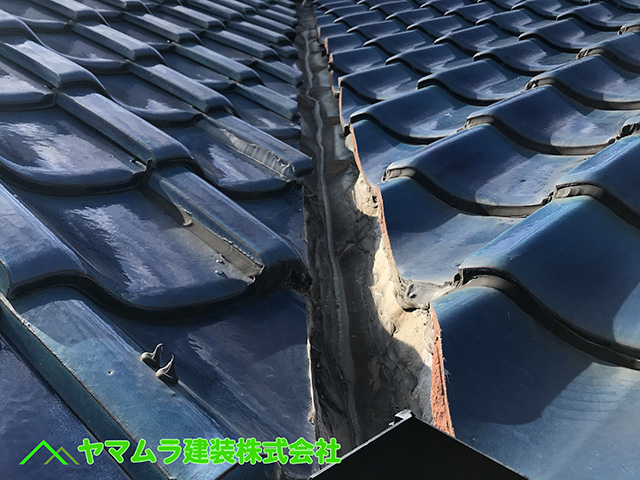

雨漏りさせない屋根修理の核心!谷樋(たにどい)を屋根の頂点「大棟の芯」まで差し込む専門技術。

新しい谷樋(たにどい)鉄板の設置作業において、最も神経を使い、技術が求められるのが、屋根の一番高い頂点部分、いわゆる「大棟部(おおむねぶ)」の処理です。

谷樋を中途半端な位置で終わらせてしまうと、そこが新たな雨漏りの弱点になりかねません。

そうならないよう、弊社では手間を惜しまず、すでに積み上げられている大棟瓦を、谷樋が干渉する部分だけ一時的に「解体」します。

そして、解体してスペースを作った部分に、新しい谷樋鉄板をできるだけ奥深くまで差し込むように取り付けていきます。

この時、ただ差し込むだけではありません。

差し込んだ鉄板のフチには「立ち上がり」(防水のための折り返し)加工を施し、万が一雨水が吹き込んでも逆流して内部に入り込まないよう、確実な防水処理を行います。

私たちが目指す理想的な設置寸法は、谷樋鉄板の先端が「大棟部の真芯(中心)」にまでしっかりと到達していることです。

ここまで深く施工することで、屋根の頂点からの雨水の浸入を完全にシャットアウトし、長期的な安心をお届けすることができます。

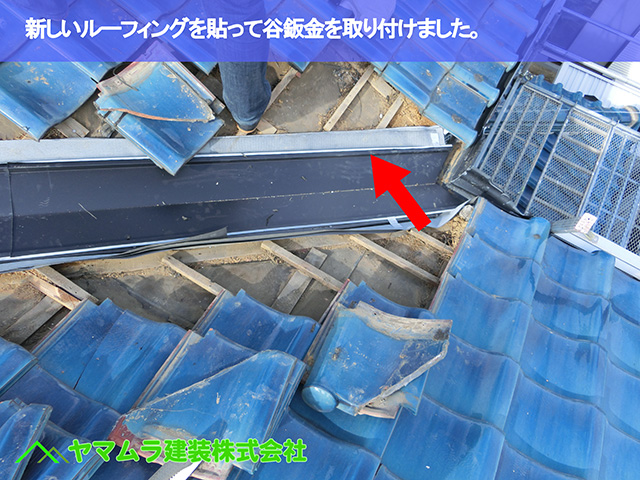

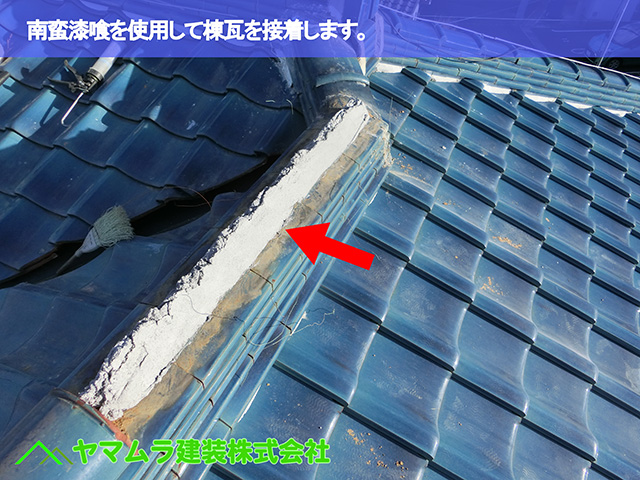

谷樋交換後の重要工程。屋根瓦を「南蛮漆喰」と「ビス」で確実に固定する復旧作業。

新しい谷樋(たにどい)鉄板の取り付けが完了しました。

続いて、雨漏りのない強い屋根を復元するための「屋根瓦の復旧作業」に移ります。

この作業では、工事の初めに古い谷樋を撤去するために取り外し、破損しないよう大切に保管しておいた屋根瓦を再び使用します。

まず、新しい谷樋鉄板の上に正しく重なるように、屋根瓦を一枚ずつ配置していきます。

その際、瓦を強力に固定するため、接着と防水の役割を果たす屋根専用の「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」を瓦の下に塗りながら、下地にしっかりと密着させていきます。

さらに、南蛮漆喰の接着力だけでなく、台風などの強風や振動で瓦がズレたり浮いたりしないよう、場所によってはステンレス製のビス釘などを瓦の釘穴に確実に打ち込み、固定を二重に強化します。

この作業を軒先(屋根の下側)からスタートし、屋根の頂点である「大棟部(おおむねぶ)」に向かって、一枚ずつ、そして一段ずつ、丁寧に瓦を葺き上げていきます。

この地道で確実な作業こそが、雨漏りの再発を防ぐために不可欠な工程です。

ビスが打てない小さな瓦はどうする?雨漏りを防ぐプロの「針金固定」技術

屋根瓦を葺き直していく際、谷樋(たにどい)の周辺や屋根の端など、場所によってはビス釘を打ち込んで固定することが物理的に不可能な「小さなサイズ」の屋根瓦を使わなければならないケースがあります。

このような小さな瓦を、ただ置くだけではもちろん強風で飛ばされてしまいます。

では、どうやって固定するのでしょうか。

弊社では、このような場合でも「針金線」を使った確実な固定作業を行います。

まず、その小さな瓦と隣り合う、ビスで固定された通常の屋根瓦を調べ、雨水の流れ道にならず、雨漏りの原因にならない安全な位置を見極めます。

そこに専用工具で小さな穴を開けます。

次に、その穴にステンレスなどの錆びにくい針金線を通し、小さな瓦と大きな瓦が動かないよう、互いを強く縛り付けて固定(緊結)します。

そして最後に、最も重要な仕上げです。

針金を通すために開けた小さな穴から、将来的に雨水が浸入することがないよう、コーキングボンド(防水材)を隙間なく充填し、完璧な防水処理を施します。

このように、どんなに細かい部分でも一切妥協せず、最適な工法で屋根の強度と防水性を確保することが、私たちのこだわりです。

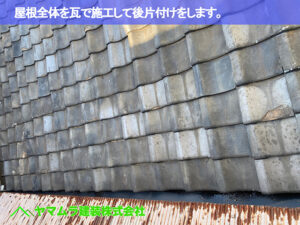

雨漏りの原因「間違った屋根コーキング」を撤去!絶対に塞いではいけない“水の通り道”とは?

今回の雨漏り修理工事と並行して、非常に重要な作業を行いました。

それは、前回の点検調査の時に発見していた、「絶対にやってはいけない間違ったコーキング処理」の撤去です。

お客様のお宅では、屋根瓦の正面部分(先端部分)がコーキングボンドでべったりと塞がれていました。

この間違ったコーキングが雨漏りの原因の一つとなっていたため、私たちはカッターナイフなどを使用し、瓦に塗られたコーキングを一つひとつ丁寧に切り取って剥がしていきます。

特に、屋根の谷部(雨水が集まる溝の部分)にあたる場所の処理が深刻でした。

本来、この部分は屋根に降った雨水をスムーズに軒先まで流すための大切な「水の通り道」です。

この「水の出口」をコーキングで塞いでしまうと、行き場を失った雨水がその場に溜まりやすくなり、やがて瓦の下に回り込んで雨漏りを引き起こします。

今回、この不要なコーキングをすべて取り除くことによって、雨水の流れを正常に戻し、雨漏りを引き起こす危険な場所を無くすことができました。

屋根のコーキングは、正しい知識がなければ逆効果となってしまう代表的な例です。

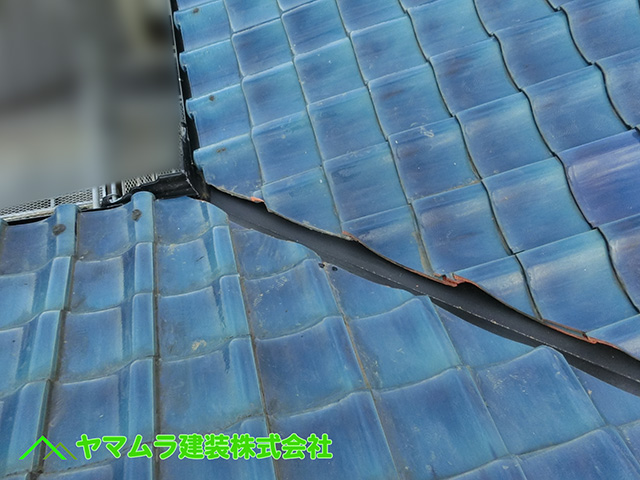

屋根修理の総仕上げ!「大棟(おおむね)」を南蛮漆 喰(なんばんしっくい)で積み直す防水技術

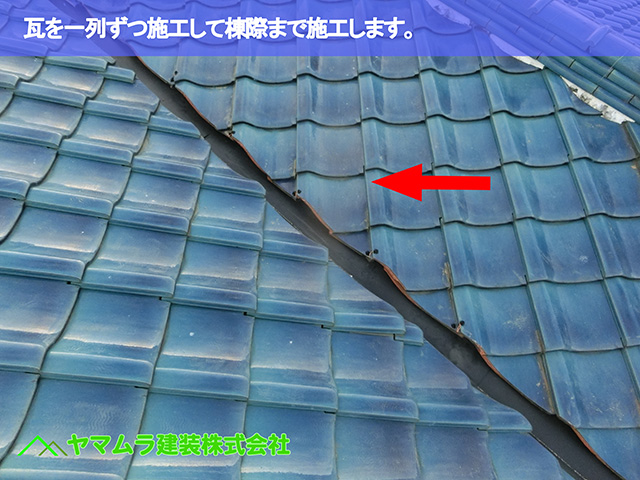

新しい谷樋(たにどい)鉄板の設置が完了した後、その両脇に、取り外しておいた屋根瓦を一枚ずつ、一段ずつ丁寧に葺き直していきます。

この復旧作業を、屋根の一番高い場所である「大棟部(おおむねぶ)」まで正確に施工し、谷樋周辺の屋根面が元の状態に戻りました。

続いて、いよいよ雨漏り修理工事の総仕上げとも言える、「棟(むね)」の復旧作業に入ります。

工事の初めに谷樋を奥まで差し込むために一時的に解体しておいた棟瓦、いわゆる「熨斗瓦(のしがわら)」を、再び積み上げていきます。

棟瓦を積み上げる際も、屋根瓦の固定に使ったものと同様に、防水性と接着力に優れた屋根専用の「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」を間に塗り込みながら、棟が崩れたり、隙間から雨水が入ったりしないよう、頑丈に固定していきます。

そして最後に、積み上げた棟の頂点部分には、雨水の浸入を最終的に防ぐ「傘」の役割を果たす「冠棟瓦(かんむりむねがわら)」を一列にまっすぐ取り付け、雨漏りの心配のない丈夫な棟が完成となります。

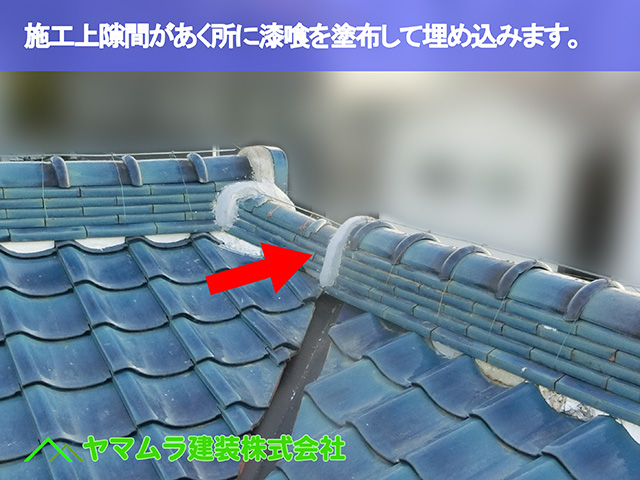

雨漏りを防ぐ最終工程「屋根漆喰仕上げ」と、安全・確実な現場の後片付け

棟瓦(むねがわら)を頑丈に積み直しましたが、棟の接続部分や瓦同士が接する箇所には、どうしても構造上のわずかな隙間ができてしまいます。

この隙間が将来的な雨漏りの新たな弱点とならないよう、最後の仕上げ作業を行います。

「屋根漆喰(やねしっくい)」を使い、これらの隙間を丁寧に塗り込むように埋めていき、雨水が浸入する経路を完全に塞ぎます。

この地道な作業が、屋根全体の防水性を高めるために非常に重要です。

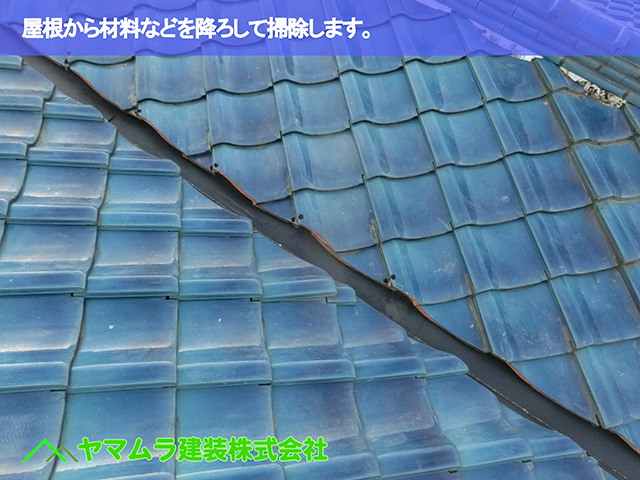

さて、この屋根漆喰作業が完了したら、いよいよ屋根上の片付け作業に移ります。

屋根の上に上げていた全ての作業道具や、工事で使用した材料の余剰材などを、安全を確認しながら屋根から降ろしていきます。

また、工事の過程で撤去した、風化して再利用できない古い屋根土や、その他のゴミなどを詰めた土嚢袋(どのうぶくろ)も、周辺を汚さないよう慎重に降ろします。

最後に、材料置き場や作業スペースとして屋根上に設置していた仮設の足場板などもすべて取り外し、屋根の上をきれいに片付けていきます。

東海市の雨漏り修理完工!ブロワー徹底清掃と写真報告に「鉄板が綺麗になった」とお客様の喜びの声

屋根の上の道具や資材がすべて片付いた後、いよいよ工事の最終工程に入ります。

それは、作業を行った範囲全体の「徹底清掃」です。

工事中に出た瓦の細かな破片やホコリなどが残らないよう、業務用のブロワー(強力な送風機)を使い、屋根全体を隅々まで吹き飛ばしてきれいにしていきます。

屋根を見違えるように美しい状態に戻す、大切な仕上げ作業です。

この吹き掃除が完了した後、屋根に登るために設置していた脚立もすべて安全に取り外し、これにて全ての修理作業が完了となります。

作業完了後、さっそくお客様にご報告し、私たちが工事の各工程で撮影していた写真(施工前から施工中、そして完成まで)を一緒にご覧いただきながら、どのような作業を行ったのか、雨漏りの原因がどのように改善されたのかを詳しくご説明させていただきました。

お客様は、腐食して穴が開いていた谷樋鉄板が、ピカピカの新しい鉄板に生まれ変わった様子をご覧になり、「屋根の鉄板が本当に綺麗になって良かった。これで安心です」と、大変喜んでくださいました。

お客様のその笑顔が、私たちの何よりの励みとなります。

FAQ(工事に関するよくある質問)

費用と工期は?

谷板金交換、下地処理、瓦復旧、漆喰工事、廃材処分費など全て含めて約15万円。工期は約2日間でした。

間違ったコーキングとは?

雨水の出口となる隙間までコーキングで埋めてしまうことです。これにより水が逆流し、雨漏りが悪化していました。

部分修理で直りますか?

今回のように下地や板金自体に問題がある場合は、表面的な修理では直りません。交換工事が最も確実でコストパフォーマンスが良い方法です。

それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

同じ地域で行った施工事例記事!

類似した作業で施工した現場ブログ記事!

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください