writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

新しい谷板金が輝く時!外した瓦を「元の位置」に戻す復元技術

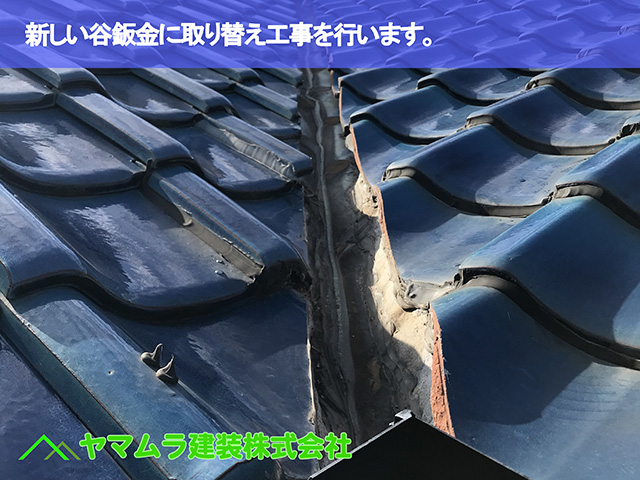

防水シートの上に、真新しい「谷樋板金」が設置されました。

これで雨水の通り道は確保され、雨漏りの心配はありません。

仕上げは、保管していた瓦の復旧作業。

一枚一枚、元の場所にパズルのように戻していく「再施工」の技術。

東海市の現場より、工事のクライマックスをお届けします。

前回の現場ブログ記事は?

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

- 1. 新しい谷板金が輝く時!外した瓦を「元の位置」に戻す復元技術

- 1.1.1. 前回の現場ブログ記事は?

- 1.1.2. こちら現場での初回点検の様子は?

- 2. 瓦の復旧作業。南蛮漆喰・ビス・針金を使い分けるプロの固定技術。

- 3. 谷樋(たにどい)工事の仕上げ。屋根瓦を一枚ずつ正確に葺き直す復旧作業。

- 4. 雨漏りを招く「間違ったコーキング」。屋根瓦の絶対NGな場所とは?

- 5. 雨漏り修理の総仕上げ!屋根の頂上「大棟(おおむね)」の積み直し作業

- 6. 「綺麗になって雨も漏れなくなる」お客様の喜びの声。東海市の屋根修理、漆喰仕上げと清掃で完工です。

- 7. FAQ(工事に関するよくある質問)

- 7.1.1. 次回は施工事例になります!

- 8. 同じ地域で行った施工事例記事!

- 9. 類似した作業で施工した現場ブログ記事!

瓦の復旧作業。南蛮漆喰・ビス・針金を使い分けるプロの固定技術。

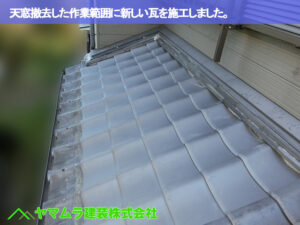

工事の初めに丁寧に取り外しておいた屋根瓦を、一枚ずつ元の位置に戻していく復旧作業です。

屋根瓦を取り付ける際は、まず下地に「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」と呼ばれる屋根専用の漆喰を敷き、その接着力を利用して瓦をしっかりと固定します。

単に乗せるだけではありません。

さらに、瓦に元々あいている釘穴には、錆びにくく耐久性の高い「ステンレス製のビス釘」を確実に打ち込み、強風などで瓦がズレたり飛んだりしないよう、二重で補強します。

また、谷樋の周辺など、場所によってはどうしても通常より「少々小さいサイズ」の瓦を使わなければならない部分が出てきます。

このような小さな瓦はビスで固定することが難しいため、専門の技術で対応します。

隣り合う瓦に電動工具で小さな穴を開け、「針金線」を通し、その針金で小さい瓦をしっかりと縛り付けて固定します。

もし、それよりもさらに小さな瓦を使用する場合は、屋根の下地(奥側)で針金を固定し、その針金で瓦が絶対に落ちないよう、引っ張り上げるような形で緊結します。

このように、場所や瓦のサイズに応じて最適な固定方法を選択することが、屋根の耐久性を保つために非常に重要です。

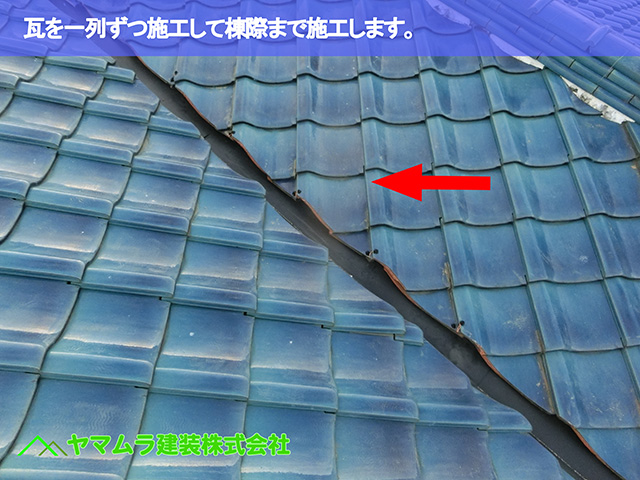

谷樋(たにどい)工事の仕上げ。屋根瓦を一枚ずつ正確に葺き直す復旧作業。

先ほどご紹介した南蛮漆喰(なんばんしっくい)での接着や、ステンレスビスでの固定、そして小さな瓦は針金で緊結するといった、場所に応じた最適な固定方法を使いながら、谷樋(たにどい)周辺の屋根瓦を元通りに復旧させていきます。

この作業で最も重要なのは、新しく設置した谷樋鉄板の上に、屋根瓦が正しく「重なる」ように取り付けることです。

雨水が谷樋へスムーズに流れ込み、瓦の下に潜り込まないようにするため、専門的な技術と細心の注意が求められます。

私たちは、軒先(のきさき)から屋根の頂上に向かって、谷樋の両側(両端)の屋根瓦を、決して焦らず一枚ずつ、一段ずつ丁寧に葺き上げていきます。

そして、屋根の一番高い部分である「大棟部(おおむねぶ)」があるところまで、左右の瓦を確実に固定しながら取り付け、元の美しい屋根の姿に戻していきます。

この地道で正確な作業こそが、雨漏りの再発を長期間防ぎ、お客様に安心していただくための重要な工程です。

雨漏りを招く「間違ったコーキング」。屋根瓦の絶対NGな場所とは?

今回の雨漏りの原因の一つは、屋根瓦の「正面部分」に塗られていたコーキングボンドでした。

この不必要なコーキングが雨水の流れを堰き止め、被害を広げていたのです。

私たちは、この間違ったコーキングを一枚ずつカッターナイフで丁寧に切断し、すべて取り剥がしていきました。

ここで皆様に強くお伝えしたいことがあります。

和風の屋根瓦のコーキング処理において、「絶対に塗ってはいけない場所」があります。

それが、まさに今回撤去した「瓦の正面部分(水の通り道になる谷部)」です。

本当に、この部分をコーキングで塞いだことが原因で、室内まで雨漏りしてしまった建物を、私たち専門業者は何件も目視検査してきました。

雨漏りを止めるどころか、逆に引き起こしてしまう危険な作業ですので、絶対にやらないでください。

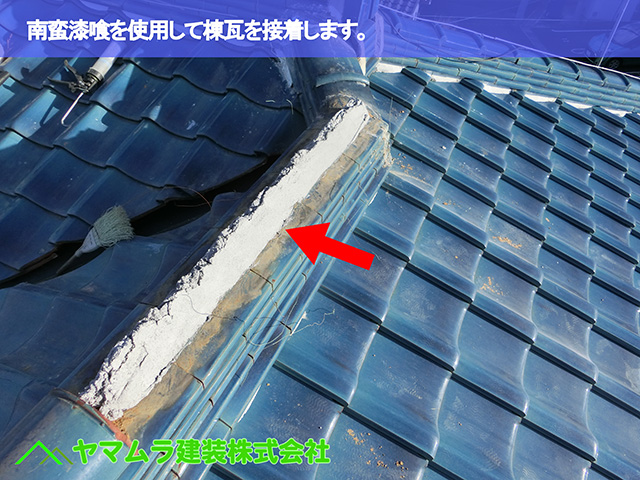

雨漏り修理の総仕上げ!屋根の頂上「大棟(おおむね)」の積み直し作業

今回の雨漏り修理では、新しい谷樋(たにどい)鉄板を屋根の頂点である「大棟(おおむね)」の中心(芯)までしっかりと差し込むため、工事の初めに棟瓦(むねがわら)を一度解体していました。

谷樋の周辺に屋根瓦をすべて固定し終え、いよいよこの大棟部分の「積み直し作業」に入ります。

作業には、一時的に取り外して保管していた「熨斗瓦(のしがわら)」という平たい板状の瓦を再び使用します。

谷樋周辺の瓦を固定した際と同様に、屋根専用の接着・防水材である「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」を間に挟みながら、熨斗瓦を一段一段、丁寧に積み上げて固定していきます。

そして、積み上げた大棟の一番高い部分(頂点)には、雨水が直接浸入しないよう、傘の代わりとなる「冠棟瓦(かんむりむねがわら)」を一列にまっすぐ取り付けます。

この冠棟瓦がしっかりと棟全体を覆うことで、屋根全体の防水性が確保され、雨漏りのしない頑丈な屋根が蘇ります。

「綺麗になって雨も漏れなくなる」お客様の喜びの声。東海市の屋根修理、漆喰仕上げと清掃で完工です。

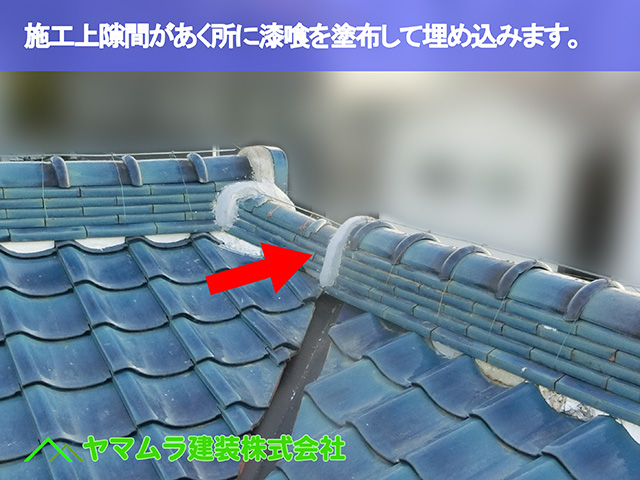

棟瓦を積み直しただけでは、構造上どうしても「隙間」が生じてしまいます。

このわずかな隙間から雨水が浸入しないよう、「屋根漆喰(しっくい)」を使って棟の接続部分や、「鬼瓦(おにがわら)」の背中と棟が接する部分などを丁寧に埋め、防水処理を万全にします。

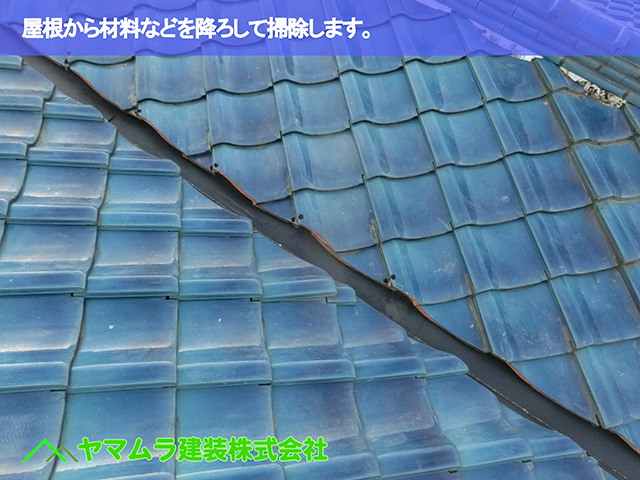

漆喰作業が完了したら、屋根の上にある全ての作業道具、余った材料、仮設の足場板などを安全に降ろします。

その後、作業した範囲全体に落ちている瓦の破片やホコリなどをブロワー(送風機)で徹底的に吹き飛ばし、隅々まで綺麗に清掃します。

すべての清掃が完了し、屋根が見違えるように綺麗になったところで、お客様に工事の完了をご報告させていただきました。

その際、私たちが作業中に撮影した施工前・施工中・施工後の写真を一緒にご覧いただきながら、「谷樋鉄板をこのように交換し、棟瓦をこのように積み直しました」と、工事の全容をご説明いたしました。

お客様からは「鉄板が綺麗になって、これで雨も漏れなくなりますね」と、安心されたご様子で、大変喜んでいただけました。

FAQ(工事に関するよくある質問)

新しい谷板金の素材は?

耐久性とコストパフォーマンスに優れた「ガルバリウム鋼板」を使用しました。錆びにくく、長期間メンテナンス不要です。

瓦の復旧(再施工)のポイントは?

瓦の重なりや噛み合わせを微調整しながら、元の美しいラインが出るように戻すことです。ズレがないよう慎重に行います。

谷樋の周りに隙間ができませんか?

谷板金の形状に合わせて瓦をカット(または調整)し、適切な隙間を空けて雨水がスムーズに流れるように施工します。

次回は施工事例になります!

初動調査から作業の完了までの一連の流れになります!

同じ地域で行った施工事例記事!

類似した作業で施工した現場ブログ記事!

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください