writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

サビに強い「ガルバリウム」へ進化!防水紙も二重にして鉄壁の谷を作る

古い銅板を撤去し、いよいよ新しい谷樋の設置です。

選んだ素材は、耐久性抜群の「ガルバリウム鋼板」。

さらに、下地の防水紙(ルーフィング)を「重ね貼り」して二重の防御壁を構築。

仕上げに瓦をパズルのように戻していく、大府市での職人技をご覧ください。

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

- 1. サビに強い「ガルバリウム」へ進化!防水紙も二重にして鉄壁の谷を作る

- 1.1.1. こちら現場での初回点検の様子は?

- 2. 屋根の防水性を高める!ルーフィング(防水シート)の重ね貼り施工

- 2.1. 雨漏り対策の要!高耐久「ガルバリウム鋼板」で谷樋(たにどい)を交換

- 2.2. 谷樋(たにどい)工事の仕上げ|「水密材」で雨水の横溢れを防ぐ

- 3. 瓦の葺き直しと「南蛮漆喰」による固定作業

- 4. 屋根の谷樋(たにどい)交換工事が完了!瓦の葺き直しから清掃ご報告まで

- 5. FAQ(工事に関するよくある質問)

- 5.1.1. 次回は施工事例になります!

- 6. 同じ地域で行った施工事例記事!

- 7. 類似した作業で施工した現場ブログ記事!

屋根の防水性を高める!ルーフィング(防水シート)の重ね貼り施工

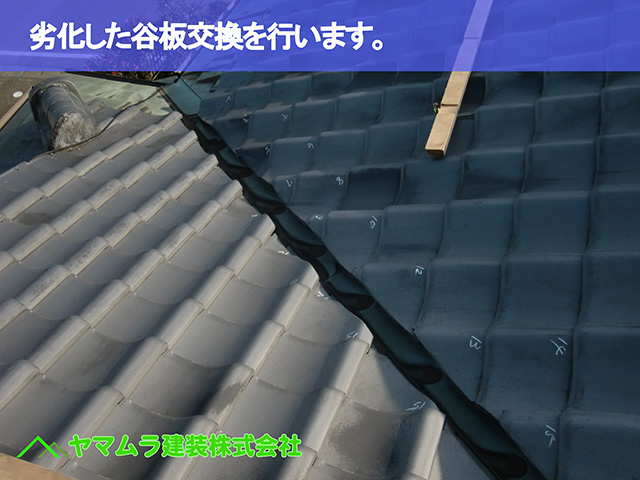

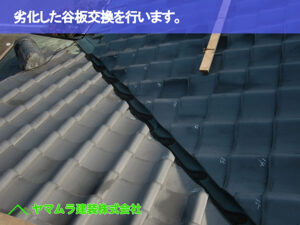

古い谷樋(たにどい)鉄板を撤去した後、雨漏りを再発させないための最も重要な防水処理を行います。

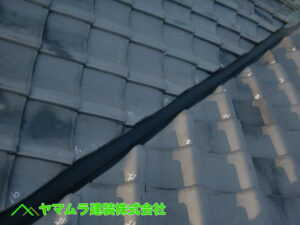

谷樋を剥がした屋根の下地には、既存の古いルーフィング(防水シート)が残っていました。

今回はこの古いルーフィングを活かし、その上からさらに新しいルーフィングを重ねて貼る「重ね貼り」工法を採用しました。

このように防水シートを二重にすることで、万が一の雨水の侵入に対する防御力を格段に高め、安心してお住まいいただけるよう防水性を強化します。

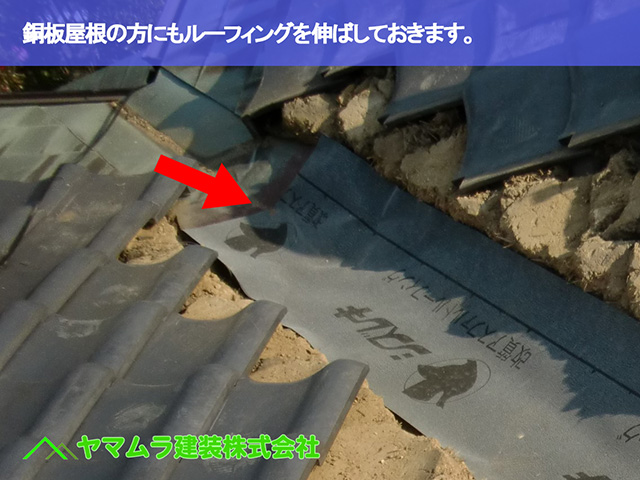

また、今回の現場では軒先の銅板屋根と瓦屋根の谷樋が接続されていました。

以前の作業で切断加工した銅板屋根との境目にも、新しいルーフィングをしっかりと上から被せるように敷設します。

これにより、異なる部材の接合部からの雨水の侵入を確実に防ぎます。

雨漏り対策の要!高耐久「ガルバリウム鋼板」で谷樋(たにどい)を交換

屋根の防水性を高める新しいルーフィング(防水シート)の施工が完了しました。

次はその上から、雨水の通り道となる「谷樋(たにどい)」の新しい鉄板を取り付けていきます。

今回使用する材質は、現在、屋根修理で主流となっている「ガルバリウム鋼板」です。

この素材は、従来の金属板に比べて非常にサビに強く、耐久性が高いのが最大の特長です。

そのため、将来的に経年劣化による腐食で穴があいてしまう心配が格段に少なくなります。

谷樋鉄板は一本の長さが約1.8mのため、谷の長さに合わせて複数本を使用します。

軒先(下側)から棟(上側)に向かって、雨水が継ぎ目から侵入しないよう、重なり部分を十分に確保しながら一枚ずつ丁寧に施工していきます。

これで安心な屋根の防水構造が完成に近づきます。

谷樋(たにどい)工事の仕上げ|「水密材」で雨水の横溢れを防ぐ

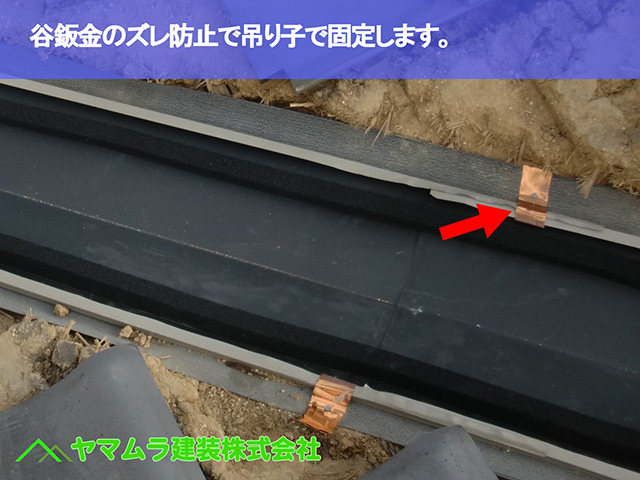

新しい谷樋(たにどい)鉄板の設置作業は、高い精度が求められます。

まず、屋根の軒先(先端)から棟(頂上)まで、谷樋がねじれたり曲がったりしないよう、真っすぐな「通り」を出します。

位置が決まったら、ズレ防止のために「カシメ」という加工を施したり、釘を使ったりして仮固定していきます。

谷樋本体を設置した後、雨漏りを防ぐための非常に重要な仕上げ作業に移ります。

それは、谷樋鉄板の両端に「水密材(すいみつざい)」と呼ばれる専用の部材を取り付けることです。

これは、万が一、想定を超えるような大雨が降った際に、雨水が谷樋から横に溢れて屋根瓦の下に侵入するのを防ぐためのものです。

この水密材の裏側には、ブチルテープという強力な粘着テープがあらかじめ付いています。

この後の工程で、一時的に取り外していた屋根瓦を上から葺き直していく(戻していく)のですが、その瓦の重みによって水密材が谷樋鉄板に強く圧着され、隙間をなくして防水性を高める仕組みになっています。

瓦の葺き直しと「南蛮漆喰」による固定作業

新しい谷樋(たにどい)と水密材の設置が完了し、いよいよ谷樋交換工事の仕上げ作業に入ります。

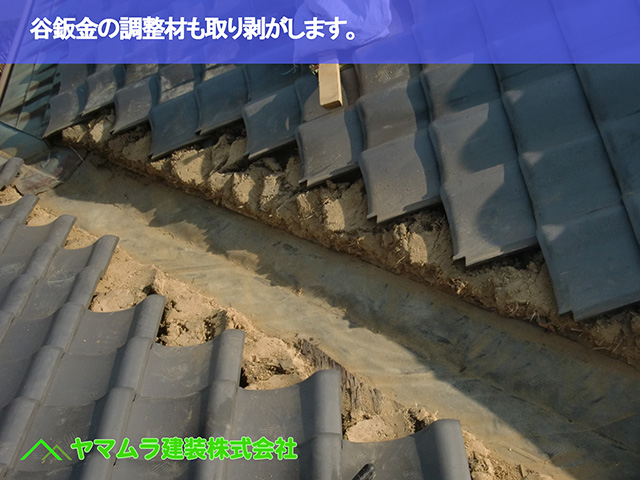

作業の初めに、劣化した谷樋の上にかぶさっていた屋根瓦を、番号を付けて丁寧に取り外していました。

この保管しておいた屋根瓦を、元の位置へ正確に戻していく「葺き直し(ふきなおし)」作業を行います。

作業前に瓦へ「石筆」で書き込んでおいた番号を一つひとつ確認しながら、パズルを組み立てるように一枚ずつ瓦を配置していきます。

そして、瓦を固定するために「南蛮漆喰(なんばんしっくい)」という専用の材料を使用します。

南蛮漆喰とは、従来の屋根漆喰にセメントなどを混ぜて接着力を高めたもので、瓦を強力に固定するために使われます。

今回は、古い谷樋にあった「押さえ木」を撤去した分、新しい谷樋と既存の屋根土との間に隙間ができていました。

この隙間をしっかりと埋め、瓦がガタつかないように安定させるためにも、南蛮漆喰を多めに充填します。

その上から瓦を軽く押さえつけるようにして、しっかりと接着・固定していきました。

屋根の谷樋(たにどい)交換工事が完了!瓦の葺き直しから清掃ご報告まで

新しい谷樋(たにどい)鉄板と防水処理が完了し、いよいよ工事の最終段階です。

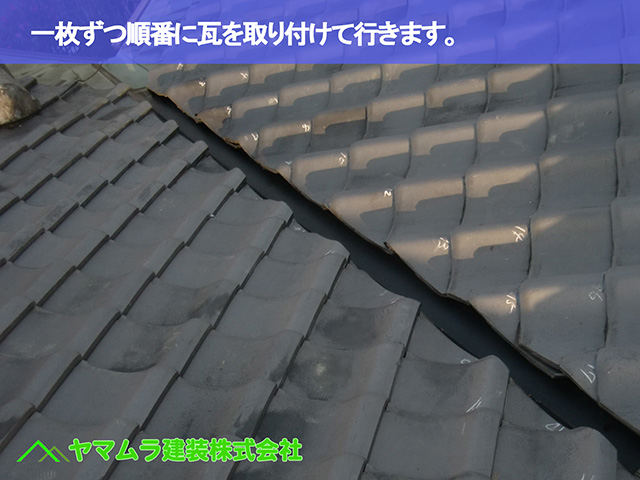

作業の初めに丁寧に取り外し、保管しておいた屋根瓦を元の位置に戻す「葺き直し(ふきなおし)」作業を行います。

あらかじめ瓦に「石筆」で書き込んでおいた番号の通り、順番を間違えないよう確認しながら進めます。

葺き直す際も、谷樋の設置と同じく、屋根の先端である軒先(のきさき)部分からスタートし、屋根の頂上(大棟)に向かって一枚ずつ丁寧に取り付けていきます。

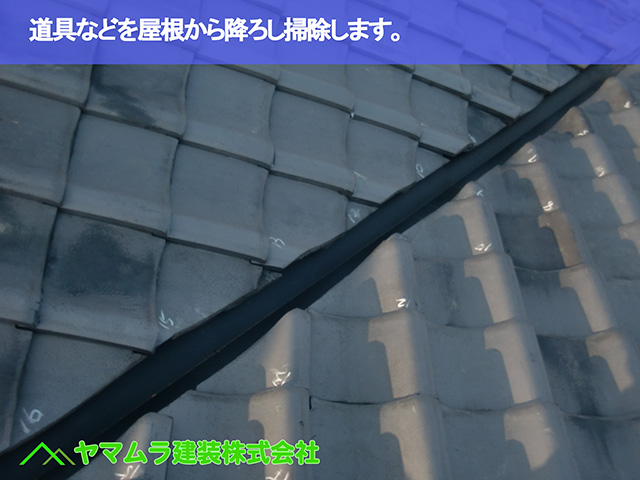

谷樋の両側の瓦をすべて大棟付近まで葺き直し、元の美しい状態に戻ったら、屋根上での作業は完了です。

その後、屋根の上で使用した道具や余った材料などをすべて降ろし、最後に電動のブロワー(強力な送風機)を使って屋根全体を清掃します。

瓦の隙間などに残った細かなゴミや土埃をきれいに吹き飛ばし、すべての工程が終了となります。

作業完了後、お客様に工事がすべて無事に終わったことをご報告いたしました。

その際、作業工程ごとに撮影しておいた写真をお見せしながら、どのような作業を行ったかを詳しくご説明させていただきました。

新しく綺麗になった谷樋を見て、お客様にも大変喜んでいただけたようで、私たちも安心いたしました。

FAQ(工事に関するよくある質問)

「重ね貼り」のメリットは?

既存の防水紙を剥がさずに上から新しいシートを貼ることで、廃材を出さずに防水層を二重にでき、雨漏りリスクを大幅に下げられます。

ガルバリウム鋼板はどれくらい持つの?

環境にもよりますが、20年〜30年以上の耐久性があります。銅板のように穴が開く心配もほとんどありません。

瓦はどうやって戻すの?

事前に振った番号通りに元の位置に戻します。高さが変わらないよう「南蛮漆喰」で調整し、ズレないように固定します。

次回は施工事例になります!

初動調査から作業の完了までの一連の流れになります!

同じ地域で行った施工事例記事!

類似した作業で施工した現場ブログ記事!

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください