writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

「ただ乗っていただけ」の瓦をビスでガッチリ固定15万円で叶える屋根の安全

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

「瓦がズレている」とのご相談で発覚したのは、驚くべき手抜き工事でした。

知多市のお客様の屋根を守るため、私たちは不適切なセメントを除去し、ビスによる「本物の固定」を実施。

さらに危険なアンテナも撤去し、不安要素をすべて取り除いたリフォーム事例をご紹介します。

【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

先日、地上からご自宅の屋根を見上げた際に「端の瓦がズレてガタガタになっているように見える」とご心配されたお客様から、点検のご相談をいただいたのが始まりでした。

早速、屋根に上がってプロの目で徹底した目視点検調査を開始しました。

まず、雨漏りの原因となりやすい谷樋は、過去に銅板の穴あきが原因で修理された形跡がありましたが、現在は問題ありませんでした。

次に、屋根の一番高い棟瓦は、瓦自体に大きな崩れはなかったものの、隙間を埋める漆喰が剥がれており、メンテナンス時期のサインが出ていました。

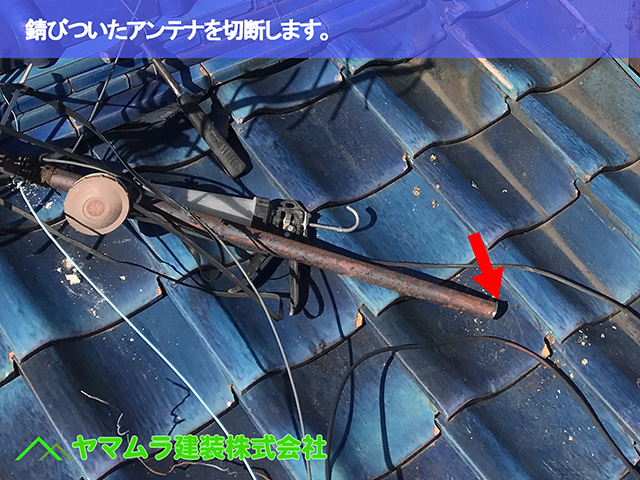

さらに、屋根の上には長年放置され、ひどく腐食した古いTVアンテナが残っていました。

土台ごと錆びており、台風や強風でいつ倒壊してもおかしくない非常に危険な状態で、お客様も「使っていないので撤去したい」とご希望されました。

そして、お客様が最も心配されていた屋根の端の部分(ケラバ袖瓦)を確認したところ、ご指摘通り瓦が外側にズレて危険な状態でした。

その原因は、過去の業者がビスや針金で固定せず、セメントで点付け接着しただけという、ずさんな手抜き工事にあったのです。

このままでは雨漏りはもちろん、瓦が落下する恐れもありました。

これらの調査結果をご報告し、今回は特に緊急性の高い「ケラバ袖瓦のズレ修繕工事」と「危険なアンテナの撤去工事」をご契約いただきました。

建物の状況

| 築年数 | 築40~50年ほど |

| 工事費用 | 約15万円ほど |

| 施工期間 | 約2日ほど |

| 建物種別 | 戸建て(木造) |

- 1. 「ただ乗っていただけ」の瓦をビスでガッチリ固定15万円で叶える屋根の安全

- 1.1.1. こちら現場での初回点検の様子は?

- 1.1.2. 【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

- 1.1.3. 建物の状況

- 1.1.4. 作業のビフォーアフター

- 2. 谷樋の修理跡は「銅板」が原因?過去の雨漏りサインを発見

- 2.1. 棟瓦は無事でも「漆喰の劣化」を発見!塗り替え時期のサインです

- 2.2. その古いTVアンテナ、倒壊寸前かも?二次被害を防ぐ早期撤去

- 2.3. 瓦のズレ、原因はセメント接着だけの手抜き工事でした。

- 3. 瓦のズレ修理と危険なアンテナ撤去、正式にご契約いただきました

- 4. 瓦の固定にセメントだけ?ズレが再発する危険な修理法

- 4.1. 瓦は「接着」ではなく「ビス固定」で。正しい専門技術の紹介

- 4.2. ビス2点・3点止めで徹底固定!安全を最優先したセメント除去

- 4.3. 湿式工法の瓦。「水の道」を塞がないコーキング補強とは

- 5. 錆びたアンテナを安全に切断・撤去。残った配線の処理まで徹底します

- 6. アンテナ撤去後の「防水処理」と、写真で見る安心のご報告

- 7. FAQ(工事に関するよくある質問)

- 7.1.1. それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

- 8. 同じ地域で行った施工事例記事!

- 9. 類似した作業で施工した現場ブログ記事!

作業のビフォーアフター

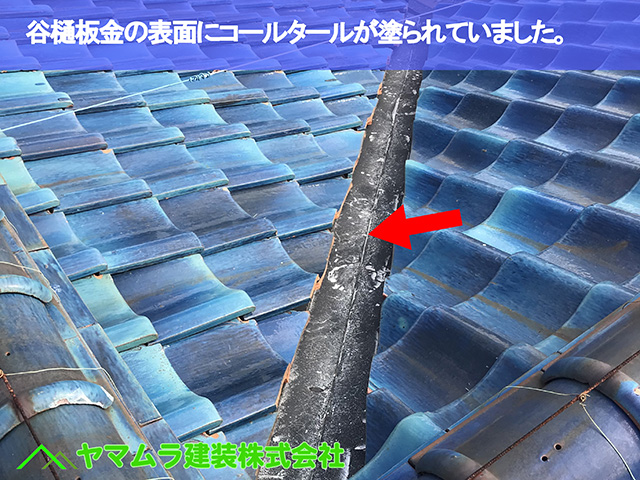

谷樋の修理跡は「銅板」が原因?過去の雨漏りサインを発見

屋根の目視点検調査では、まず雨水が集まりやすく雨漏りの原因となりやすい「谷樋(たにどい)」(屋根の面と面がぶつかる谷の部分)から入念にチェックしていきます。

こちらのお宅の谷樋を拝見したところ、屋根瓦の切断面が電動工具(グラインダー)で真っすぐにカットされており、過去に何らかの修復作業が行われた形跡をすぐに確認できました。

さらに詳しく見ると、谷樋に使われている板金素材が、新築当時のものとは違う材質に交換されていました。

この年代の和風住宅では、谷樋に「銅板(どうばん)」がよく使われていました。

銅板は高級感がありますが、実は酸性雨などの影響で、築15年ほどで腐食による「穴」があきやすく、雨漏りを引き起こしやすいという難点があります。

おそらく、過去にこの銅板の穴あきが原因で雨漏りが発生し、その際に耐久性の高い板金素材へ交換する修理が行われたのでしょう。

瓦の切断面がキレイだったのも、その交換作業の際に一緒に加工し直したためだと考えられます。

幸い、過去の修理が適切に行われていたため、現状この谷樋から雨漏りが発生している様子はなく、緊急で修繕が必要な状態ではありませんでした。

棟瓦は無事でも「漆喰の劣化」を発見!塗り替え時期のサインです

屋根の点検調査では、屋根の一番高い部分である「大棟(おおむね)」の状態も入念に確認します。

こちらのお宅では、棟に積み上げられている「のし瓦」などの棟瓦自体には、今すぐ急いで修理が必要なほどの大きなズレや崩れはありませんでした。

しかし、詳しく見ていくと、別の箇所で劣化が始まっていました。

それは、瓦と瓦の隙間を埋め、雨水の浸入を防ぐ「漆喰(しっくい)」です。

棟の「半月屋根漆喰」と呼ばれる部分が一枚ポロリと取れてしまっていたのです。

さらに、棟の端にある「鬼瓦(おにがわら)」を固定している周りの漆喰も、長年の風雨により劣化が進んでいる状態でした。

漆喰の剥がれや劣化は、瓦の固定力を弱めるだけでなく、隙間から雨水が入り込む原因にもなります。

これは「屋根のメンテナンス時期が来ていますよ」という重要なサインです。

そこで、大きなトラブルに発展する前に、屋根全体の漆喰を新しく塗り直す「屋根漆喰の全体の塗り替え工事」をご提案し、お見積もりを作成させていただきました。

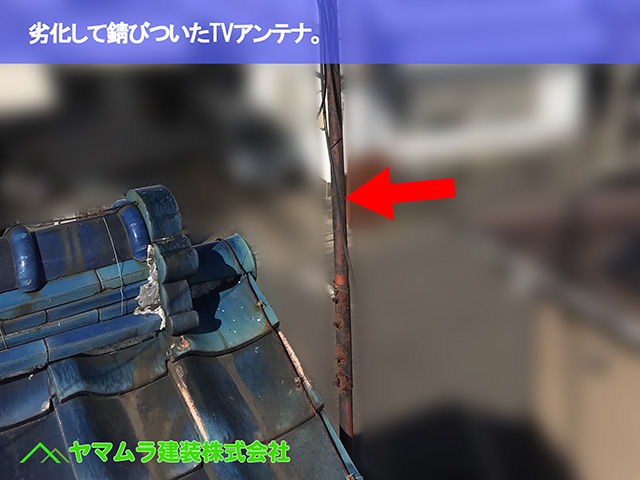

その古いTVアンテナ、倒壊寸前かも?二次被害を防ぐ早期撤去

屋根の点検調査を進める中で、他にも気になる箇所が見つかりました。

それは、屋根の上に設置されたままの古いTVアンテナとその土台です。

長年の風雨にさらされ続けた結果、アンテナもそれを支える土台もひどく腐食が進んでいました。

この状態を放置してしまうと、大型台風や強風が吹いた際に、根元から折れて倒壊する危険性が非常に高いです。

特に、倒れたアンテナがお隣の車や敷地に落下でもすれば、取り返しのつかない大きな事故につながる恐れもありました。

お客様にこの危険な状態をご報告し、アンテナの対応についてご相談したところ、「もうケーブルテレビに切り替えたので、あのアンテナは使っていない」とのことでした。

そこで、お客様から「使っていないし危険なので、ぜひ撤去してほしい」と正式にご依頼をいただきました。

万が一の事故が起こる前に対応するため、アンテナの切断撤去と処分費用を含めたお見積もりを作成させていただきました。

ご自宅の屋根に使っていないアンテナが残っている場合は、お早めにご相談ください。

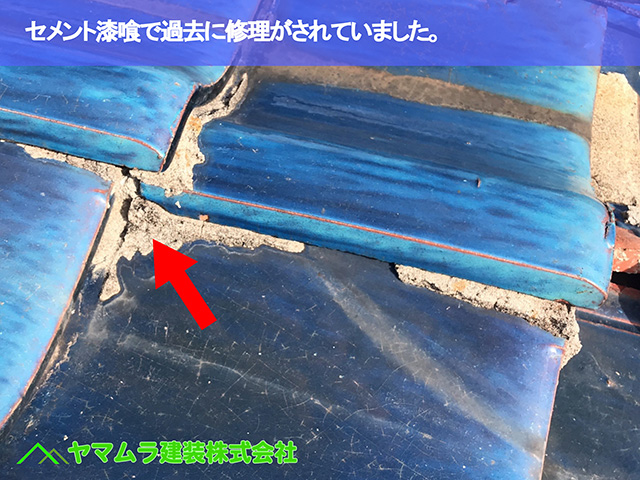

瓦のズレ、原因はセメント接着だけの手抜き工事でした。

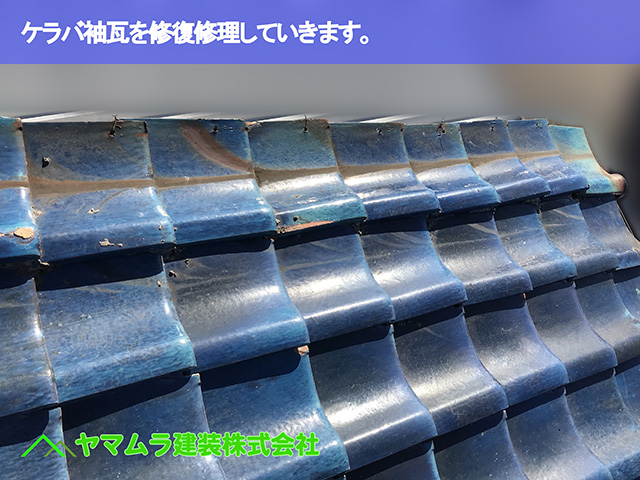

屋根の点検調査で、お客様が地上から見て「ズレている」と最も心配されていた「ケラバ袖瓦」(屋根の端の部分)に辿り着きました。

間近で状態を確認したところ、お客様のご不安は的中していました。

瓦が危険な状態でズレていたのです。

原因は、過去に行われた修繕工事が、あまりにもずさんな「手抜き工事」だったことにありました。

驚いたことに、本来ならビス釘や針金で強固に固定すべき場所を、セメントを屋根土との間に数カ所「点置き」して接着しただけだったのです。

これでは固定したことになりません。

作業した人も不安だったのか、瓦の接続点にもセメントを少し塗った形跡がありましたが、気休め程度でしかありませんでした。

このままでは、強風や地震で瓦が落下する危険性が非常に高い状態です。

お客様には、このケラバ袖瓦の列を一度すべて安全に取り外し、一枚ずつビス釘を打ち込んで強固に固定し直す、根本的な修繕工事をご提案いたしました。

この内容を基に、正式なお見積もりを作成し、お客様にお渡ししました。

瓦のズレ修理と危険なアンテナ撤去、正式にご契約いただきました

先日、屋根の点検調査を行い、お見積もりを提出させていただいたお客様より、正式に工事のご依頼をいただく運びとなりました。

誠にありがとうございます。

ご提案させていただいた複数の修繕プランの中から、今回はお客様が地上から見て最も心配されていた「ケラバ袖瓦(屋根の端)のズレ修繕工事」と、倒壊の危険性が高かった「腐食したTVアンテナの撤去工事」の2点をご決断いただきました。

後日、改めてお客様のお宅へご訪問し、工事内容や日程、保証などについて詳しくご説明の上、正式に契約書の取り交わしを行わさせていただきました。

お客様の大切なお住まいを守るため、必要な資材の手配や作業スタッフのスケジュール調整など、工事の段取りを万全に整えます。

そして、お約束の作業日当日、お客様にご挨拶をさせていただき、安全第一で修繕工事を開始いたしました。

瓦の固定にセメントだけ?ズレが再発する危険な修理法

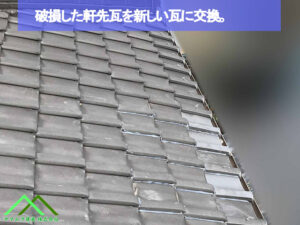

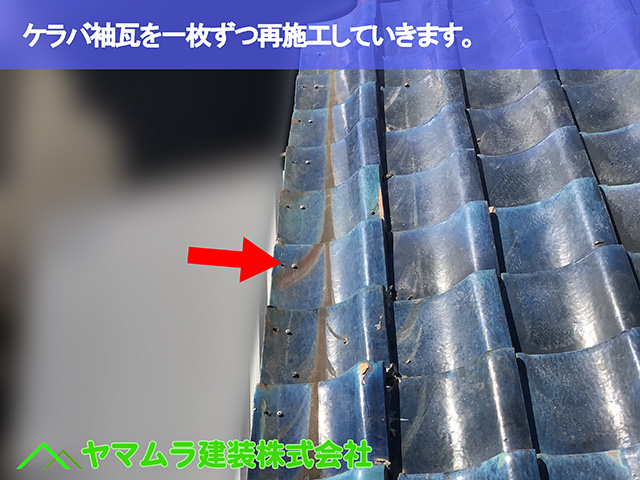

ケラバ袖瓦(屋根の端)の修繕工事のため、ズレていた問題の瓦を一枚ずつ丁寧にめくっていきました。

そこで私たちが目にしたのは、以前の業者が行った不適切な修理の跡です。

瓦の下にある「屋根土(ふきつち)」の上に、セメントが点々と置かれていました。

おそらく、これで瓦を接着して固定しようと試みたのでしょう。

しかし、この方法では屋根瓦のズレは防げません。

なぜなら、セメントと屋根土はそもそも非常に相性が悪く、特に乾いて固まった状態の屋根土にセメントを乗せても、接着力はほぼゼロに近いからです。

さらに、屋根瓦自体の表面とセメントの接着力も、それほど強いものではありません。

セメント単体での「接着」に頼る修理は、期待される固定効果がほとんど無く、結局また瓦がズレてしまう根本的な原因となっていたのです。

瓦は「接着」ではなく「ビス固定」で。正しい専門技術の紹介

以前の業者がセメントで「接着」しただけだった危険な状態が判明しました。

今回の修繕工事では、その瓦のズレを根本から解消するため、屋根の専門家として「正しい固定作業」を行っていきます。

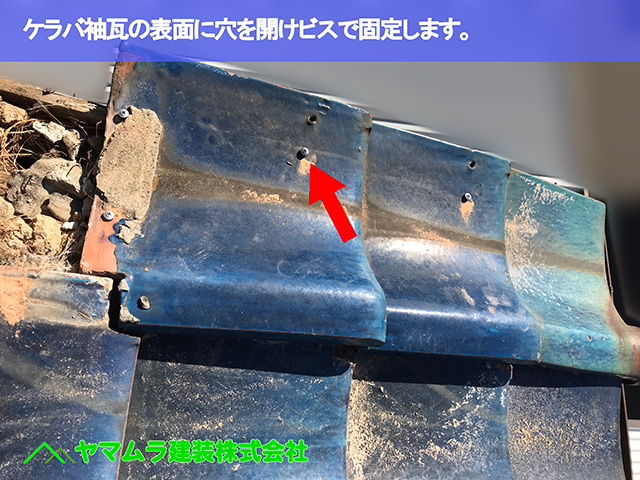

まず、ケラバ袖瓦(屋根の端の瓦)の一枚一枚に、専用の電動工具(ドリル)を使用し、適切な位置にビス釘を通すための「釘穴」を丁寧にあけていきます。

次に、その開けた釘穴に、錆びに強く耐久性の高いステンレス製のビス釘を打ち込みます。

このビス釘が、瓦を貫通してその下にある屋根の下地(垂木など)までしっかりと到達し、瓦自体を物理的に強固に固定します。

これが、台風の強風や地震の揺れから屋根を守るための、最も確実な固定方法です。

セメントで表面をくっつけるだけの作業とは、耐久性と安全性が全く違います。

この「穴をあけて、ビス釘で固定する」という重要な工程を、ズレが起きていたケラバ袖瓦の列すべてに、一枚ずつ確実に行っていきました。

ビス2点・3点止めで徹底固定!安全を最優先したセメント除去

ケラバ袖瓦(屋根の端)の修繕作業では、一枚一枚ビス釘で確実に固定していきますが、私たちはその固定方法にもこだわっています。

例えば、瓦の上部の釘穴にビス釘を2本打ち込んだり、さらに手前側にも新たに釘穴をあけてビスを打ち込んだりして、「3点止め」にする箇所もあります。

特に風の影響を受けやすい場所は、このようにビスの本数を増やし、より強固に固定することで将来的なズレや飛散を徹底的に防ぎます。

また、瓦を一枚ずつ取り付けていく際、以前の業者が固定のつもりで塗っていたセメントが、瓦の収まりを悪くしていました。

これらも、新しい瓦を正しく設置するために、可能な限り取り除いていきます。

ただし、古いセメントが瓦にガチガチにこびり付いてしまっている場所もありました。

このような場合に無理にセメントを剥がそうとすると、健全な瓦自体が割れてしまう危険性があります。

修繕工事で瓦を割ってしまっては本末転倒です。

そのため、瓦の破損リスクが高いと判断した箇所については、あえてそのまま残すという判断もしています。

私たちは、見た目以上に屋根の安全と耐久性を最優先した、確実な作業を行っています。

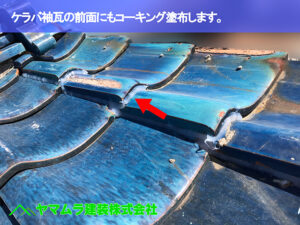

湿式工法の瓦。「水の道」を塞がないコーキング補強とは

今回のお宅の屋根は、屋根土を使って瓦を接着させながら施工する「湿式工法」でした。

(※対して、釘で固定するのが「乾式工法」です)

湿式工法の場合、修理のために一度瓦を剥がしたり動かしたりすると、瓦と屋根土との間の接着力がどうしても弱まってしまいます。

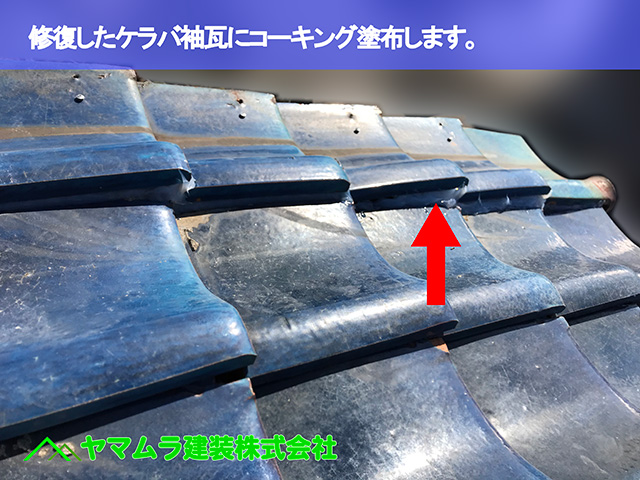

そのため、ビスで固定し直した後、さらに「固定補強」としてコーキングボンドを塗る作業が非常に重要になります。

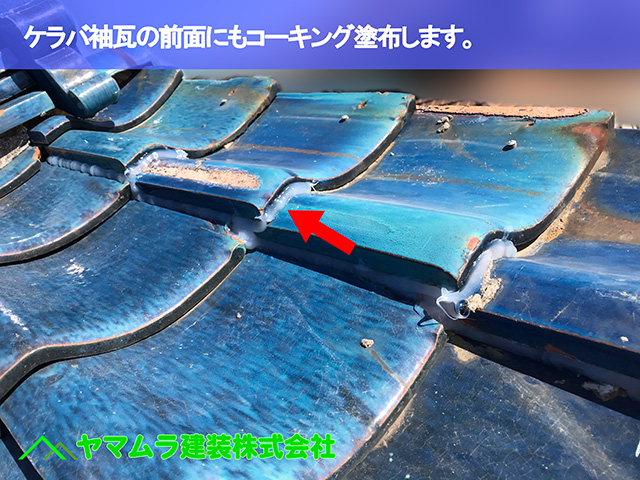

ただし、このコーキングの塗り方には、雨漏りを防ぐための専門的なルールがあります。

まず、瓦の左側(隣の瓦と重なる部分)に塗ることで、瓦同士が接着され、ズレに対する強度が高まります。

そして、最も注意が必要なのが「正面部分」です。こちらに塗る場合は、必ず盛り上がっている「山部」だけに塗って止めます。

もし、水の通り道である「谷部」(へこんだ部分)までコーキングで塞いでしまうと、行き場を失った雨水が屋根の内部へ逆流し、修理したはずが逆に雨漏りの原因となってしまいます。

私たちは雨水の流れを熟知した上で、必要な箇所にのみコーキング補強を施します。

この作業をもって、今回のケラバ袖瓦の修繕工事は全て完了となりました。

錆びたアンテナを安全に切断・撤去。残った配線の処理まで徹底します

屋根瓦の修繕工事と併せて、ご依頼いただいていた「TVアンテナの撤去作業」も実施しました。

屋根の上で長年風雨にさらされ、ひどく錆びていたアンテナは、いつ倒れてもおかしくない危険な状態でした。

安全を確保しながら、電動工具のグラインダー(切断機)を使い、この危険なアンテナ本体を根本からスピーディーに切断していきます。

しかし、アンテナ本体を切断しただけでは作業完了ではありません。

屋根の上に残る「アンテナ線」も適切に処理する必要があります。

不要になったアンテナ線も切断し、屋根の上でだらしなく垂れ下がらないよう、コンパクトな輪っか状に巻いてまとめます。

そして、そのまとめたアンテナ線を、屋根の一番高い部分(大棟)の瓦が崩れるのを防ぐために使われている既存の「緊結用針金」に、緩まないようしっかりと縛り付け、固定しました。

このように、撤去作業後の配線処理まで確実に行うことで、屋根の安全を確保し、作業完了となります。

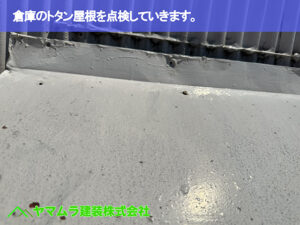

アンテナ撤去後の「防水処理」と、写真で見る安心のご報告

先日より進めていた屋根の修繕工事が、全て完了いたしました。

作業の終盤、腐食したTVアンテナの支柱を切断しましたが、その内部が空洞になっていました。

この穴をそのまま放置してしまうと、雨水が溜まり、そこから屋根の内部に水が浸入する新たなトラブルの原因になりかねません。

私たちは、こうした見えない部分の処理こそが重要だと考えています。

コーキングボンドをその空洞と断面に隙間なく充填し、雨水が入り込まないよう万全の防水処理を施しました。

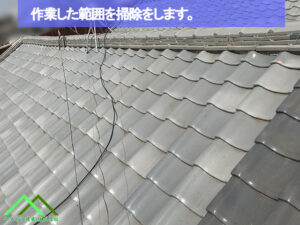

これですべての工程が完了です。屋根の上に残っていた作業道具や材料などもすべて降ろし、清掃を行います。

最後にお客様へ、作業中に撮影した工事写真をお見せしながら、どのような作業を行ったかを詳しくご説明させていただきました。

「これで当分は大丈夫ですね!」と、お客様が大変喜んでくださったご様子が、私たちにとって何よりの励みとなります。

この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。

FAQ(工事に関するよくある質問)

費用と工期は?

ケラバ瓦修繕、アンテナ撤去処分、諸経費すべて含めて約15万円。工期は約2日間でした。

なぜセメント接着だけではダメなの?

屋根は常に振動や風圧を受けているため、接着剤だけではいずれ剥がれてしまいます。釘やビスで構造体に留め付けるのが基本です。

漆喰工事はしましたか?

今回は予算と緊急性を考慮し、ズレていたケラバとアンテナ撤去を優先しました。漆喰については別途お見積もりをお渡しし、検討していただいています。

それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

同じ地域で行った施工事例記事!

類似した作業で施工した現場ブログ記事!

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください