writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

施工不良の煙突をプロの技術でリカバリー!15万円で叶える雨漏りゼロの安心

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

「連絡がつかない業者に工事された煙突から雨漏りが…」

大府市のお客様を悩ませていたのは、ずさんな施工と設計ミスでした。

私たちは表面的な修理ではなく、瓦をめくって下地から作り直す「根本治療」を選択。

粘着シートとコーキングを駆使した、二度と漏らさないための改修工事をご紹介します。

【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

こんにちは。ヤマムラ建装株式会社です。

お住まいの屋根に、「暖炉の煙突」や「太陽光パネル」、「天窓(トップライト)」などを後から設置したい、というご相談をいただくことがあります。

しかし、これらの「後付け工事」は、雨漏りのリスクが格段に高くなることをご存知でしょうか。

屋根は、雨水を隙間なく排水するために、何層もの防水処理が計算されて施されています。

後付け工事は、その完成された防水層に穴を開けたり、強引に割り込ませたりする作業です。

施工業者の知識や技術が不足していると、接続部分から雨水が浸入し、深刻な雨漏りを引き起こすケースが後を絶ちません。

今回大府市でご相談いただいたお宅も、まさに後付けされた煙突からの雨漏りでした。

調査のため瓦をめくると、決定的な原因が二つも見つかりました。

一つは、雨水を排水する「水流れ板金」の施工不良です。

取り付け方が中途半端で、屋根瓦がダムのように雨水を堰き止めていました。

もう一つは、煙突の板金自体の設計ミスです。

雨水を排水すべき角度が致命的に低く、雨水が外へ流れず内部に溜まる構造でした。

つまり、製品の知識不足と施工技術の不足が重なった「必然的な雨漏り」だったのです。

表面から見えない部分で、雨水は溜まり続けていました。

建物の状況

| 築年数 | 築45年ほど |

| 工事費用 | 約15万円ほど |

| 施工期間 | 約2日ほど |

| 建物種別 | 戸建て(木造) |

- 1. 施工不良の煙突をプロの技術でリカバリー!15万円で叶える雨漏りゼロの安心

- 1.1.1. こちら現場での初回点検の様子は?

- 1.1.2. 【重要】ご相談のきっかけ・工事の背景

- 1.1.3. 建物の状況

- 1.1.4. 作業のビフォーアフター

- 2. 屋根への「後付け」工事は要注意!雨漏りさせない最善のタイミングとは?

- 3. 屋根煙突の雨漏り調査。瓦をめくって「内部の防水」を徹底点検!

- 3.1. 雨漏りのWパンチ!煙突の「設計ミス」と「施工不良」

- 4. 【大府市】煙突雨漏り修繕工事がスタート!瓦と屋根土を一時撤去

- 4.1. 雨漏りの決定的証拠!「水下スカート」内部に溜まった大量の雨水

- 4.2. あえて「杉皮」を残す?部分補修ならではの防水術

- 4.3. 下地補強と「二重防水」で雨漏りを徹底対策!

- 4.4. 高性能「粘着式ルーフィング」で二重防水!雨漏りを根本から断つ

- 5. 瓦と板金の隙間を「粘着防水材」で塞ぐ念押し施工!

- 5.1. 屋根の「後付け工事」は専門家にご相談を

- 6. 屋根修理後の重要作業!葺き直した瓦をコーキングで固定する理由【台風対策】

- 6.1. 雨漏り修理の決め手。「堰」を作る?コーキングによる徹底防水処理

- 7. 屋根点検で「のし瓦」の剥がれを発見!最小限の補修で雨漏りを防ぐ方法

- 8. FAQ(工事に関するよくある質問)

- 8.1.1. それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

- 9. 同じ地域で行った施工事例記事!

- 10. 類似した作業で施工した現場ブログ記事!

作業のビフォーアフター

屋根への「後付け」工事は要注意!雨漏りさせない最善のタイミングとは?

こんにちは。ヤマムラ建装株式会社です。

お住まいの屋根に、「暖炉の煙突」や「太陽光(ソーラー)パネル」、お部屋を明るくする「天窓(トップライト)」などを設置したい、とご相談いただくことがあります。

ここで非常に重要なのが、それらを「いつ」取り付けるか、というタイミングです。

もし、新築でお家が完成した後や、リフォームで後から屋根に取り付ける「後付け工事」を行う場合、雨漏りのリスクが格段に高くなることをご存知でしょうか。

屋根は、雨水を隙間なく排水するために、何層もの防水処理が計算されて施されています。

しかし、後付け工事は、その完成された防水層に穴を開けたり、強引に割り込ませたりする作業が必要です。

施工業者の知識や技術が不足していると、その接続部分から雨水が浸入し、深刻な雨漏りを引き起こすケースが後を絶ちません。

もし、これらの設備の設置をご希望の場合は、可能な限り「新築時の設計段階」で計画に盛り込むことを強くお勧めします。

最初から取り付けることを前提に設計すれば、雨漏りを起こさない最適な防水処理を家全体で考えることができるため、後付けよりもはるかに安全で確実です。

屋根煙突の雨漏り調査。瓦をめくって「内部の防水」を徹底点検!

屋根煙突や天窓(トップライト)は、屋根に後から設置した場合、その「接続部分」から雨漏りが発生しやすい非常にデリケートな箇所です。

表面から見ただけでは、本当の原因は分かりません。

私たちは、屋根煙突と屋根瓦がどのように接続されているか(これを専門用語で「取り合い」と言います)、その内部の防水構造を詳しく点検するため、お客様にご説明の上で、煙突周辺の屋根瓦を数枚、慎重にめくらせていただきました。

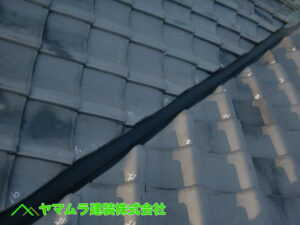

まず確認したのは、煙突の真下に取り付けられている「水下スカート」という板金部品です。

これは、煙突を伝ってきた雨水を、下の屋根瓦の上へスムーズに誘導するための大切な「雨の通り道」です。

この部品自体に穴が空いたり、腐食して破損したりしていないか入念に確認しましたが、部品そのものには問題は見当たりませんでした。

しかし、雨漏り調査はここからが本番です。

部品が壊れていなくても、その「取り付け方」や、その下にある「防水紙」の処理が正しくなければ、雨水は簡単に内部へ浸入してしまいます。

雨漏りのWパンチ!煙突の「設計ミス」と「施工不良」

屋根煙突からの雨漏り調査の続きです。

瓦をめくった内部を詳しく調べると、決定的な原因が二つも見つかりました。

一つ目は、煙突の横側に取り付けられた「水流れ板金(雨水を排水する金属板)」の施工不良です。

非常に中途半端な取り付け方で、その下にある屋根瓦の厚みが「ダム」のようになり、雨水を堰き止めていました。

行き場を失った雨水は横からあふれ出し、屋根裏へ浸入したと強く推測されます。

もう一つの問題は、さらに深刻でした。 煙突に付属している板金自体の「設計」が、屋根の構造を全く考慮していなかったのです。

本来、雨水を瓦の上へ排水すべき板金の取り付け角度が致命的に低く、これでは雨水が外へ流れず内部に溜まってしまう構造でした。

つまり、製品メーカーも、それを取り付けた施工業者も、屋根の知識が不足していたために起こった「必然的な雨漏り」だったのです。

お客様にはこの深刻な状況をご説明し、周辺の瓦を一度取り外し、下地から防水をやり直す根本的な補修・補強工事をご提案させていただき、お見積書をお渡しいたしました。

【大府市】煙突雨漏り修繕工事がスタート!瓦と屋根土を一時撤去

屋根煙突の施工不良による雨漏り調査をさせていただいた大府市のお客様より、ご提案したお見積もりの内容で正式に工事のご依頼をいただきました。

ご信頼いただき、誠にありがとうございます。

契約書を取り交わし、しっかりと工事の段取りを整えた後、お客様のお宅へご訪問し、修繕作業を開始いたしました。

まずは屋根に登り、雨漏りの原因となっている煙突周辺の屋根瓦を慎重に剥がしていきます。

瓦の下にある古い「屋根土」も、この機会にすべて撤去します。

撤去した屋根土は、土嚢袋に詰めて屋根から降ろし、適切に処分いたします。

一方、取り外した屋根瓦は、まだ十分に使える状態ですので、破損させないよう屋根上で安全に確保します。

下地の防水工事が完了した後、この瓦を再利用して綺麗に葺き直すためです。

雨漏りの決定的証拠!「水下スカート」内部に溜まった大量の雨水

大府市で進めている屋根煙突の雨漏り修繕工事、瓦と屋根土の撤去が完了し、いよいよ雨漏りの核心部分の調査に入りました。

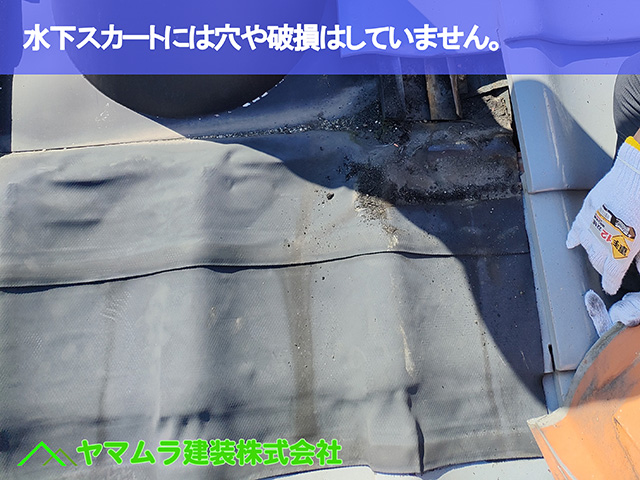

私たちは、雨漏りの原因と疑っていた煙突下部の「水下スカート」(雨水を誘導する板金)を慎重にめくってみました。

すると、そこには目を疑うような光景が広がっていました。 なんと、板金の内側がプールのような状態になっており、大量の雨水が溜まっていたのです。

さらに詳しく見ると、その溜まった水が屋根の下地である「野地板(のじいた)」を濡らし、そこから屋根裏へと浸入している様子がはっきりと確認できました。

これほどまでにクッキリと雨水が浸入した痕跡が残っているということは、長期間、かなりの量の雨水がここに溜まり続けていた証拠です。

施工不良によって水の逃げ道がふさがれ、板金の内側に雨水が溜まり放題になっていたのです。

屋根の表面からは見えない部分で、雨漏りは静かに、しかし深刻に進行していました。

このような状態を放置すれば、屋根の下地が腐食し、さらに大規模な修理が必要になる危険もありました。

あえて「杉皮」を残す?部分補修ならではの防水術

いよいよ本格的な防水作業に入ります。

まず、雨漏りの原因となっていた煙突周辺の屋根瓦を取り外し、その下にあった古い屋根土をすべて土嚢袋に詰めて屋根から撤去しました。

土を取り除くと、昔ながらの和瓦の屋根(土葺き工法)で使われる「杉皮(すぎかわ)」という下地材が現れました。

ここで重要なのが、この杉皮をどう扱うかです。

もし屋根全体を新しくする「葺き替え工事」であれば、私たちはこの杉皮をすべて撤去し、その上から新しい「野地板合板」を貼って強固な下地を作り直します。

しかし、今回は煙突周りだけの「部分的な修繕工事」です。

杉皮を無理に剥がしてしまうと、修理しない既存の部分との境目で段差や不具合(干渉)が生じ、かえって雨漏りのリスクを生む可能性があります。

そのため、今回はあえて杉皮材を残し、この上から一段階目の防水処理として、新しい「ルーフィング(防水紙)」をしっかりと貼り付けていきます。

状況に応じた最適な工法を選択することが、雨漏り修理の鍵となります。

下地補強と「二重防水」で雨漏りを徹底対策!

大府市で進めている煙突周りの雨漏り修繕工事、下地作りの最も重要な工程に入りました。

まず、既存の杉皮(すぎかわ)の上から、一段階目の「ルーフィング(防水紙)」を隙間なく貼り付けます。

次に、この防水紙の上から、厚さが12mmもある新しい「野地板合板」を重ねて貼っていきます。

この厚い合板を設置することで、弱っていた屋根下地(野地)が新築のように補強され、屋根全体の強度が格段にアップします。

しかし、これで終わりではありません。

雨漏りを再発させないため、もう一つの工夫を施します。

新しく貼った合板と、既存の屋根瓦が接する「境目」に、「高さ調整材」という部材を先に取り付けました。

これは、この後で施工する「二段階目の仕上げルーフィング」を、屋根瓦の「表面」へとスムーズに誘導するための大切なレール役です。

このひと手間で、万が一の水も屋根裏ではなく安全な瓦の上へ排水する、確実な防水ルートを確保します。

高性能「粘着式ルーフィング」で二重防水!雨漏りを根本から断つ

大府市で進めている屋根修繕工事、前回補強した新しい「野地板合板」の上に、いよいよ二段階目の防水層となる「粘着式ルーフィング」を施工していきます。

このルーフィングは、一般的な防水紙とは異なり、裏面全体が強力な粘着シートになっています。

お値段は少々張りますが、その分、下地の合板に隙間なくピッタリと貼り付くため、防水性能が格段に向上します。

タッカー(針)を使わずに固定できるため、余計な穴が開かないのも大きなメリットです。

雨漏り対策として非常に信頼性の高い選択肢だと私たちは考えています。

特に雨漏りの原因だった煙突周りの施工は、細心の注意を払います。

「水流れ板金」や「水下スカート」といった付属部品の「奥」まで、この粘着ルーフィングをしっかりと差し込みます。

さらに、シートの端に「折り返し(立ち上がり)」を作りながら貼ることで、万が一の雨水の浸入や逆流も防ぐ「防水の壁」を形成します。

見えない部分の丁寧な処理こそが、雨漏りの再発を防ぐ鍵です。

瓦と板金の隙間を「粘着防水材」で塞ぐ念押し施工!

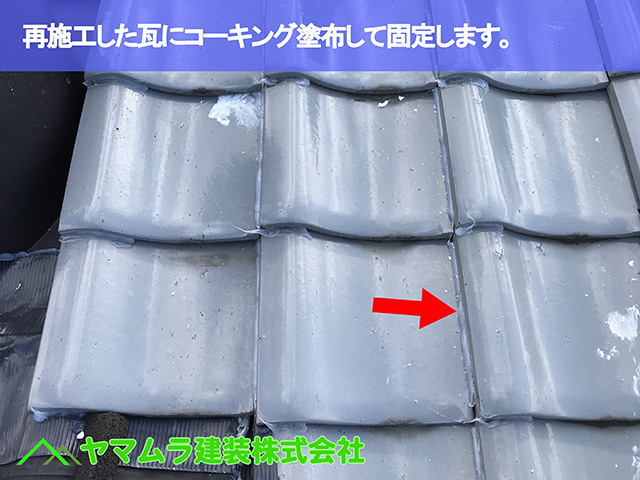

大府市で進めている煙突の雨漏り修繕工事、いよいよ最終工程の「屋根瓦の葺き直し」作業に入りました。

工事の最初に丁寧に取り外し、安全な場所で保管しておいた屋根瓦を、元の位置に一枚一枚戻していきます。

そして、雨漏りの最大の原因だった煙突の下部まで瓦を葺き進めた段階で、私たちは「念のため」の追加防水処理を行いました。

既存の「水下シート(板金)」と、今回葺き直した屋根瓦との「隙間」に、新たに高性能な「防水屋根材」を差し込むように施工したのです。

この防水屋根材は、裏面が強力な「粘着ブチルテープ」になっています。

これを屋根瓦の裏側にしっかりと貼り付けることで、瓦と水下シートのわずかな隙間が物理的に塞がれます。

この処理のメリットは絶大で、横殴りの雨や強風時でも、雨水が瓦の下に潜り込んで内部へ浸入するのを強力にブロックできます。

ここまで徹底して初めて、雨漏りの再発は防げると私たちは考えています。

屋根の「後付け工事」は専門家にご相談を

長らくお伝えしてきた大府市の「後付け煙突」が原因だった雨漏り修繕工事が、ついに無事完了いたしました。

今回の雨漏りは、屋根の構造を無視した製品設計と、ずさんな施工技術が重なった深刻な事例でした。

私たちは、問題の箇所をただ塞ぐだけでなく、瓦と屋根土を一度すべて撤去し、下地から根本的に作り直す大掛かりな修理を行いました。

雨水の流れを読み切り、二重三重の防水処理を施し、下地合板で補強することで、台風や豪雨にも耐えられる強固な屋根へと再生させました。

今回の事例のように、太陽光パネル、天窓(トップライト)、そして煙突など、屋根に「後から何かを取り付ける」工事には、雨漏りの危険が潜んでいます。

「うちも後付けの設備があるけど大丈夫だろうか?」

「施工した業者と連絡が取れない」

もし少しでも不安を感じたら、手遅れになる前に、屋根工事の専門家である私たちヤマムラ建装株式会社にご相談ください。

屋根修理後の重要作業!葺き直した瓦をコーキングで固定する理由【台風対策】

雨漏り修繕工事で屋根瓦を葺き直した後、私たちは必ず「最後の仕上げ」として瓦の補強作業を行っています。

特に今回のような屋根煙突の「横側」の瓦は、もともと風の影響を受けやすく、台風などの強風で浮き上がりやすい箇所です。

今回のお宅は、瓦を固定するために「屋根土」が使われていましたが、雨漏り修理のために一度瓦を剥がして戻す(葺き直す)作業を行いました。

この作業を行うと、どうしても屋根土の粘着力(接着力)が新築時よりも低下してしまいます。

そのままでは、強風時に瓦が飛散するリスクが残ってしまいます。

そこで、安全性を確保するために、葺き直した瓦の隙間に専用の「コーキングボンド」を打ち込み、瓦同士を強力に接着・固定しました。

雨漏りを確実に止めることはもちろんですが、こうした工事後の「耐風補強」までしっかりと行い、お客様が台風シーズンも安心して過ごせる屋根に仕上げることが、私たちプロの責任だと考えています。

雨漏り修理の決め手。「堰」を作る?コーキングによる徹底防水処理

屋根の雨漏り修繕工事は、瓦を戻したら終わりではありません。

雨漏りを二度と再発させないため、私たちは「コーキング」による最終的な防水処理を徹底して行います。

例えば、既存の「水下シート(板金)」と、今回新しく取り付けた「防水屋根材」。

これらの「重なり部分」は、強風や豪雨で雨水が入り込みやすい弱点です。

そこで、この隙間にコーキングボンドを充填し、二つの部材を強力に接着・固定します。

これにより、わずかな隙間からの水の浸入も許しません。

さらに、私たちはコーキングを「接着剤」として使うだけではありません。

あえてコーキングで「堰(せき=壁)」を作り、雨水の流れを意図的にコントロールすることもあります。

雨水が集中する場所にこの堰を設けることで、水が危険な方向へ流れるのを防ぎ、安全な排水ルートへと誘導するのです。

このような細部へのこだわりこそが、屋根を長期間守る鍵となります。

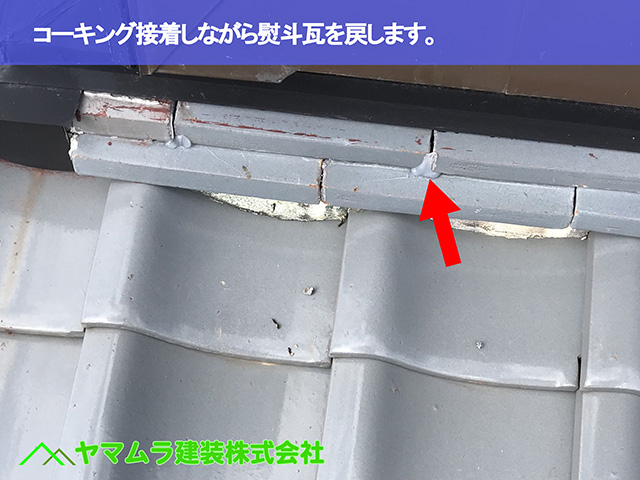

屋根点検で「のし瓦」の剥がれを発見!最小限の補修で雨漏りを防ぐ方法

一階の屋根を点検中、外壁と屋根が接する部分(専門用語で「土居のし(どいのし)」と言います)で、棟を構成する「のし瓦」が一枚剥がれてズレているのを発見しました。

これを放置すると、隙間から雨水が浸入したり、瓦が落下したりする危険があります。

かといって、この一枚のために周りの健全な「のし瓦」をすべて崩して積み直すのは大掛かりになり、お客様の負担も増えてしまいます。

そこで今回は、最も効率的で確実な方法を選択しました。

まず、剥がれていた「のし瓦」を慎重に元の正しい位置へ差し込みます。

その後、瓦が再びズレないよう、専用のコーキングボンドで数カ所を固定(点付け接着)しました。

このように一枚程度の軽微な補修であれば、コーキングボンドを使うことで、周りのしっかりしている部分を崩すことなく安全に作業を完了できます。

小さな不具合も見逃さず、最適な方法で対処することも私たちの大切な仕事です。

FAQ(工事に関するよくある質問)

煙突は撤去しなくてもいいの?

今回は煙突自体は残すご希望でしたので、煙突周りの防水を完璧にやり直すことで対応しました。もちろん撤去のご相談も承ります。

問題の施工業者がいなくても直せますか?

はい。他社施工の不具合や、倒産して連絡がつかない場合でも、私たちが責任を持って修理いたします。

コーキングだけで直さない理由は?

内部の防水紙や板金の勾配に問題があったため、表面を埋めるだけでは水が内部に溜まり、かえって木材を腐らせる原因になるからです。

それぞれの現場ブログ記事のリスト表!

同じ地域で行った施工事例記事!

類似した作業で施工した現場ブログ記事!

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください