writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

隅棟の「二重防水」と、足場をかわす職人の知恵

瓦が葺き上がり、いよいよ細部の仕上げです。

雨漏りの急所である隅棟(すみむね)には、粘着シートと水密材を組み合わせた「二重防水」を施工。

また、1階屋根では足場の柱が邪魔をしていましたが、職人の技で安全かつ確実に瓦を納めました。

東浦町の現場より、プロのこだわりが詰まった仕上げ工程をお届けします。

前回の現場ブログ記事は?

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

- 1. 隅棟の「二重防水」と、足場をかわす職人の知恵

- 1.1.1. 前回の現場ブログ記事は?

- 1.1.2. こちら現場での初回点検の様子は?

- 2. 屋根瓦は1種類じゃない?適材適所で使い分ける「専用瓦」の役割

- 3. 屋根の雨漏りを防ぐ要所!「隅棟(すみむね)」の二重防水処理とは?

- 4. 屋根と外壁の境目「壁際板金」の施工|雨漏りを防ぐプロの判断

- 5. 1階屋根工事と足場の干渉|安全と品質を両立するプロの繊細な技術

- 6. 和風住宅・庇屋根の専門知識|「折り返し棟」とはどんな場所?

- 7. 足場代がもったいない!屋根・外壁工事は「同時施工」が絶対お得な理由

- 8. 屋根工事と同時施工|雨樋の亀裂補修とプロによる強風対策

- 9. FAQ(工事に関するよくある質問)

- 9.1.1. 次回の現場ブログ記事の内容は?

- 10. 同じ地域で行った施工事例記事!

- 11. 類似した作業で施工した現場ブログ記事!

屋根瓦は1種類じゃない?適材適所で使い分ける「専用瓦」の役割

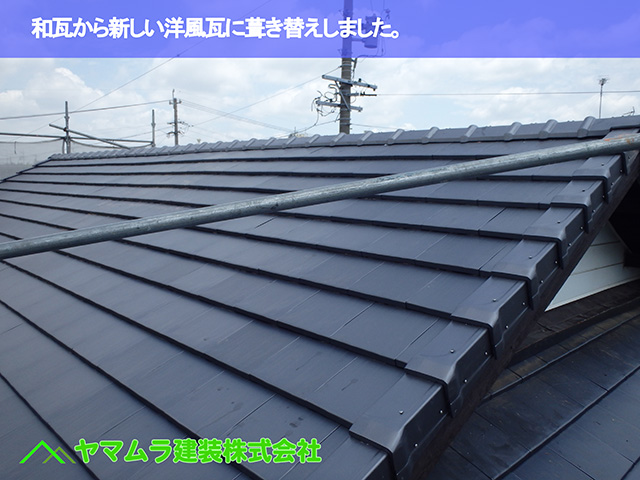

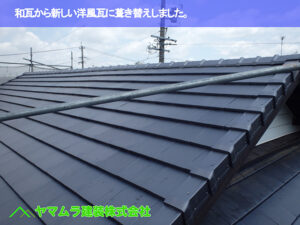

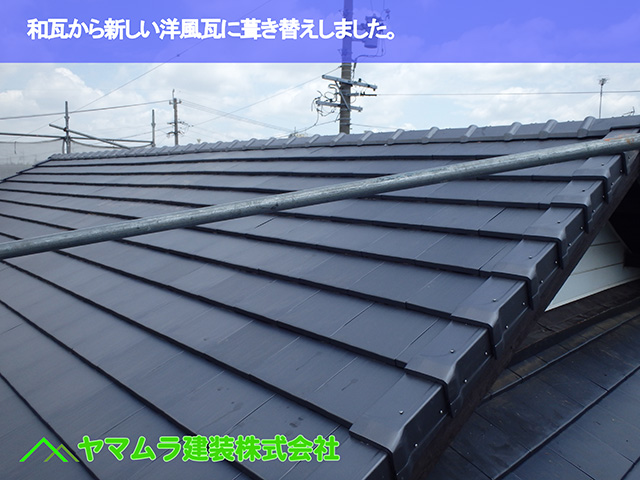

新しい洋風瓦への葺き替え工事が完了し、大変美しい屋根に生まれ変わりました。

さて、皆様は「屋根瓦」と聞くと、どの部分を想像されますか?

実は、一つの屋根は、多種多様な役割を持つ瓦が組み合わさって完成しています。

例えば、屋根の大部分を占める平らな瓦を「平瓦(ひらがわら)」と呼びます。

しかし、これだけでは雨漏りを防ぐことはできません。

屋根の側面(ケラバ)には、雨風の吹き込みを防ぐ専用の「ケラバ袖瓦(そでがわら)」(右用と左用があります)が必要です。

また、屋根の一番高い頂上(棟)には、雨水の浸入を最終的に防ぐ「棟冠瓦(むねかんむりがわら)」や、その両端をふさぐ「棟止め」という部材が使われます。

工法によっては「差し棟瓦」という特殊な瓦を使う場合もあります。

ちなみに、今回のような洋風瓦に比べ、伝統的な和風瓦になると、屋根の形状が複雑になるにつれて専用瓦の種類はさらに増えていきます。

これらの瓦を適材適所で正しく施工することが、お住まいの美観と防水性を守る鍵なのです。

屋根の雨漏りを防ぐ要所!「隅棟(すみむね)」の二重防水処理とは?

屋根工事において、雨漏りのリスクが最も高い箇所の一つが、屋根の面と面が交差する「隅棟(すみむね)」と呼ばれる斜めのラインです。

私たちはこの重要な部分に対し、万全の防水処理を施しています。

まず、隅棟のラインに沿って、強力な「粘着式の防水シート」を貼り付けます。

このシートは、平瓦の段に合わせて一枚一枚、下から上に向かって丁寧に貼り進めます。

その際、上のシートが下のシートに必ず重なるように(重ね貼り)施工するのが鉄則です。これにより、雨水がシートの下に潜り込むのを防ぎます。

しかし、私たちの防水対策はこれだけでは終わりません。

この防水シートを貼った後、さらにその両端に「水密材(すいみつざい)」という専用の防水部材を追加で設置します。

防水シートによる一次防水と、水密材による二次防水。

この「二重(ダブル)の防水」を施すことで、横殴りの雨や万が一の浸水に対しても、隅棟の内部に雨水が入り込むことを確実にブロックします。

屋根と外壁の境目「壁際板金」の施工|雨漏りを防ぐプロの判断

屋根葺き替え工事において、雨漏りを防ぐために最も高度な技術と判断力が求められる場所の一つが、屋根と外壁が接する「壁際(かべぎわ)」部分です。

今回は、この「土居のし(どいのし)板金」と呼ばれる部分の施工について解説します。

多くの場合、既存の板金は外壁の内部に深く差し込まれる形で施工されています。

もし、これを無理に引き抜こうとすると、大切な外壁材を傷つけたり、かえって新たな雨漏りのリスクを生んでしまったりする可能性があります。

そのため、雨漏り対策として最も安全な方法は、既存の板金を「流用(そのまま活かす)」し、その上から新しい板金を被せて防水性を高める施工です。

ただし、これはあくまで既存の板金の状態が良い場合に限られます。

もしサビや腐食が激しいなど劣化状態が悪い場合は、外壁側にも影響が出ないよう慎重に見極めた上で、既存板金を撤去して根本からやり直すこともあります。

私たちは作業を進めながら現場の状態をプロの目でしっかりと確認し、そのお住まいにとって最も安全で確実な工法を選択しています。

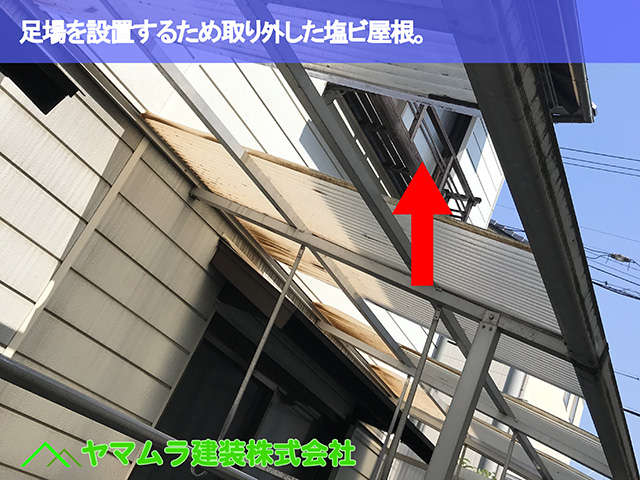

1階屋根工事と足場の干渉|安全と品質を両立するプロの繊細な技術

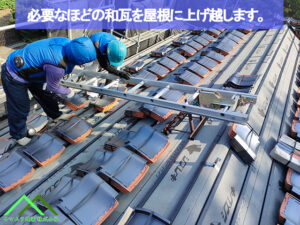

2階部分に続き、1階の庇(ひさし)屋根にも新しい屋根瓦を葺く作業を進めていきます。

ここで重要になるのが、安全のために設置されている「仮設足場」との兼ね合いです。

通常、1階の屋根面にも足場の一部(支柱など)が設置されます。

そのため、瓦を葺き進めていくと、この足場が作業の邪魔(干渉)になってしまう箇所が出てきます。

しかし、だからといって1階部分の足場をすべて緩めてしまうと、建物全体を囲う足場の強度が低下し、非常に危険な状態になりかねません。

安全性の確保は私たちの最優先事項です。

そこで私たちは、瓦の施工に干渉する足場だけを「一本ずつ」一時的に緩め、その隙間に瓦を施工します。

そして瓦を葺き終えたら、すぐにその足場を元通り締め直す、という作業を繰り返します。

この時、最も神経を使うのが足場を締め直す「力加減」です。

強く締めすぎると、施工したばかりの新しい瓦が割れてしまいます。

かといって緩ければ足場の安全が保てません。

瓦を破損させない絶妙な力加減で、かつ足場が緩まないよう確実に固定する。

和風住宅・庇屋根の専門知識|「折り返し棟」とはどんな場所?

屋根工事の際には、お住まいの形状に合わせた細やかな施工が求められます。

特に、1階に庇(ひさし)屋根がある和風住宅や、切妻屋根(三角屋根)のお住まいでは、「折り返し棟(おりかえしむね)」と呼ばれる特殊な部分の処理が必要になることがあります。

この「折り返し棟」とは、どのような場所かご存知でしょうか。

これは、1階と2階がほぼ同じ大きさ(総二階)ではなく、1階の庇屋根が独立してかかっているような構造のお住まいでよく見られます。

具体的には、屋根の端が小さく折れ曲がっており、その頂上部分に棟瓦がわずか1~2本だけ乗っているような、非常に短い棟のことを指します。

写真などで見ると、折れ曲がった裏側も屋根瓦が1~2枚程度で収まっているような、非常にコンパクトな納まりになっているのが特徴です。

一見すると非常に小さな部分ですが、たとえ短くてもここは立派な「棟」です。

屋根の頂上にある長い棟と同じように、雨水の浸入を防ぐ重要な役割を担っています。

私たち屋根の専門家は、このような細かな部分の構造も熟知しており、他の箇所と同様に一切手を抜かず、確実な防水処理と丁寧な施工を行います。

足場代がもったいない!屋根・外壁工事は「同時施工」が絶対お得な理由

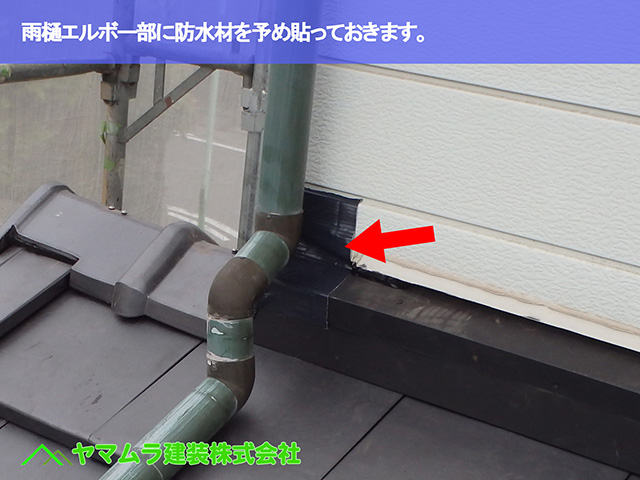

私たちは工事の際、例えば雨どいの曲がり角(エルボ)と壁が重なる部分に、万が一の水漏れに備えて防水シートを仕込むなど、見えない部分の細やかな配慮も欠かしません。

さて、今回の屋根工事のように、高所作業には「仮設足場」の設置が不可欠です。

実は、この足場費用こそが、リフォーム費用全体を賢く節約するための重要な鍵となります。

もし「屋根工事」と「外壁塗装」を別々の時期に行うと、その都度、足場の設置・解体費用が二重にかかってしまい、非常にもったいないのです。

そこで私たちは、足場を設置するこの機会に、気になっている他の工事も「同時」に行うことを強くお勧めしています。

例えば、屋根の葺き替えと外壁塗装、外壁塗装と雨樋の全交換などです。

スレート屋根の塗装を考えるなら、いっそ上から金属屋根を被せるカバー工法も効率的です。

特に2024年からは、安全基準の強化により、より強固な足場(本足場)の設置が求められるようになり、今後の足場費用は高騰する可能性も指摘されています。

大切な工事費用を賢く使うためにも、足場が必要なリフォームはぜひ一度にまとめてご検討ください。

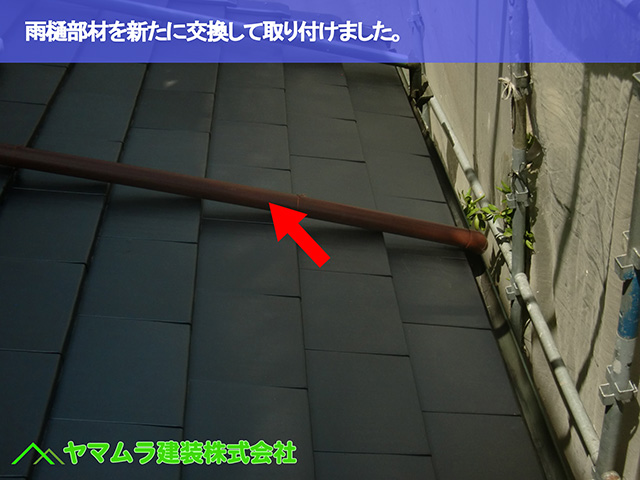

屋根工事と同時施工|雨樋の亀裂補修とプロによる強風対策

東浦町の屋根葺き替え工事が無事に完了いたしました。

今回は、主要な工事と並行して行った、細やかな補修作業について補足的にご紹介させていただきます。

実は、工事中の点検で、1階の屋根上を通っている竪樋(たてどい:縦方向の雨樋)の一部に、経年劣化による亀裂が入っているのを発見しました。

このわずかな亀裂も、放置すれば雨水が漏れ出し、外壁や土台を傷める原因になりかねません。

そこで、足場があるこの機会に、該当部分を新しい竪樋へと交換いたしました。

さらに、私たちはもう一手間を加えています。

屋根の上を長く這う形の竪樋は、台風などの強風で煽られてズレたり、固定が外れたりしやすい弱点があります。

そこで、新しい屋根瓦を葺く際に、あらかじめ瓦の内部(下地側)から固定用の針金を仕込んでおき、その針金で竪樋本体を屋根にしっかりと縛り付けました。

目立たない部分ですが、このような「転ばぬ先の杖」の施工こそが、お住まいの長期的な安心を守ると信じています。

FAQ(工事に関するよくある質問)

隅棟(すみむね)の防水はどうなってる?

棟のラインに粘着防水シートを貼り、さらにその両側に水密材を設置する「二重防水」を行っています。万が一瓦の中に入った水も完全にブロックします。

壁際(かべぎわ)の板金はどうしたの?

既存の板金が外壁の中に差し込まれていたため、無理に外さず「流用」し、その上から新しい板金を被せて防水性を高めました。外壁を傷つけないための判断です。

足場がある場所はどうやって瓦を葺くの?

足場の支柱を一本ずつ一時的に緩め、瓦を差し込んでからまた締め直す、という作業を繰り返します。瓦を割らず、足場の安全も保つ繊細な作業です。

次回の現場ブログ記事の内容は?

同じ地域で行った施工事例記事!

類似した作業で施工した現場ブログ記事!

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください