writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

歪んだ骨組みを矯正し新しい板で覆う!屋根の寿命を決める「下地」の再生術

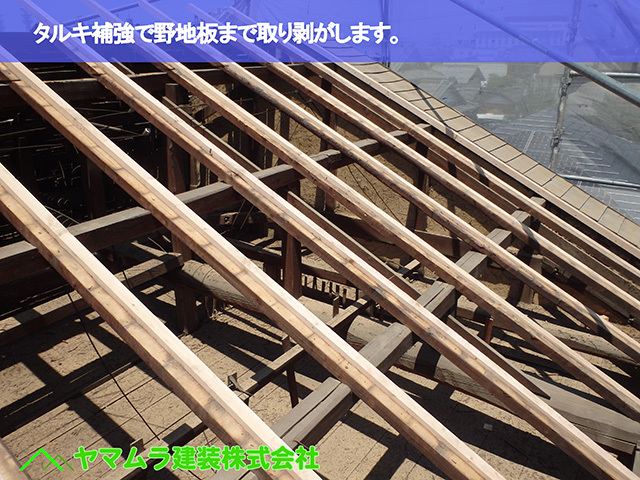

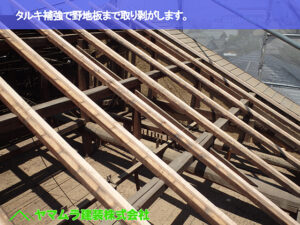

瓦と土が無くなり、現れたのは波打つように歪んだ屋根の骨組み。

このままでは新しい瓦を葺けません。

東浦町の現場では、新しい木材で「垂木(たるき)補強」を行い、屋根面をフラットに修正。

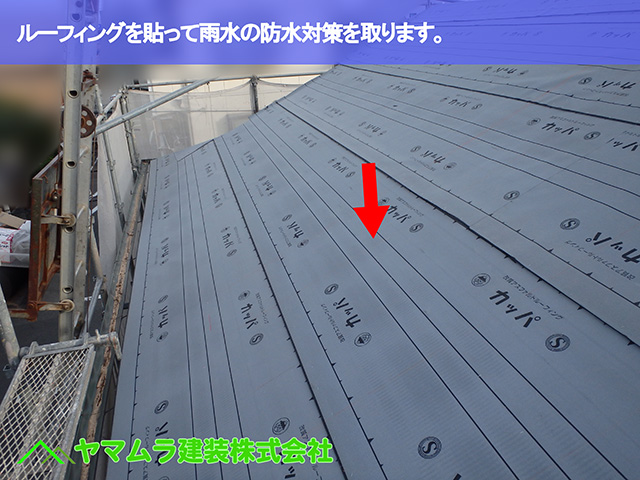

その上に「野地板合板」と「防水紙」を施工し、雨漏りしない強固な土台を作り上げました。

前回の現場ブログ記事は?

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

- 1. 歪んだ骨組みを矯正し新しい板で覆う!屋根の寿命を決める「下地」の再生術

- 1.1.1. 前回の現場ブログ記事は?

- 1.1.2. こちら現場での初回点検の様子は?

- 2. 平板瓦の施工。重要な「桟木」と「乾式工法」について解説

- 3. 屋根の端(ケラバ)を美しく仕上げる、縁の下の力持ち「高さ調整材」

- 3.1. 屋根の端(ケラバ)からの雨漏りを防ぐ!「水流れ板金」の重要な役割

- 4. 軒先の雨漏りを防ぐ!「高さ調整材」と「水返し板金」の重要な役割

- 5. 屋根の棟(むね)を支える重要な下地!「強力棟」の設置作業

- 6. FAQ(工事に関するよくある質問)

- 6.1.1. 次回の現場ブログ記事の内容は?

- 7. 同じ地域で行った施工事例記事!

- 8. 類似した作業で施工した現場ブログ記事!

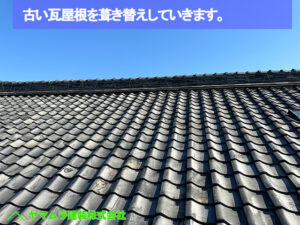

平板瓦の施工。重要な「桟木」と「乾式工法」について解説

屋根全体の防水紙(ルーフィング)の施工が完了しましたので、いよいよ新しい屋根瓦を葺いていく工程に入ります。

まず、防水紙の上から「桟木(さんぎ)」という、瓦を引っ掛けて固定するための下地材を取り付けていきます。

桟木には、今回使用している樹脂製のものや、従来からの木製のものなど種類があり、それぞれにメリットがあります。

今回、お客様がお選びになった屋根材は、すっきりとしたデザインが人気の「洋風平板瓦」です。

この瓦の施工方法は、昔のように土を使わない「乾式工法(かんしきこうほう)」となります。

乾式工法とは、瓦をこの桟木にしっかりと引っ掛け、さらに専用の釘で一枚ずつ固定していく工法です。

そのため、桟木を取り付ける「間隔(寸法)」が非常に重要になります。

瓦が正確な位置に収まり、屋根全体の強度を保つために、メーカーが定める規定の寸法を正確に測りながら、屋根全体に桟木を設置していきます。

この丁寧な下準備が、美しく長持ちする屋根の仕上がりに直結します。

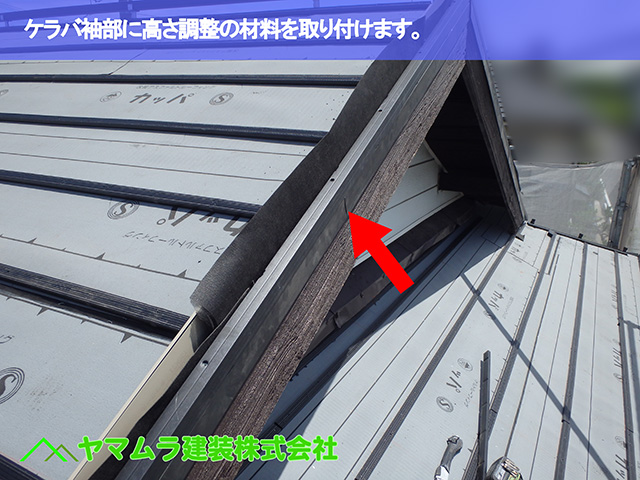

屋根の端(ケラバ)を美しく仕上げる、縁の下の力持ち「高さ調整材」

新しい屋根瓦を葺くための「桟木(さんぎ)」の取り付け作業と並行して、屋根の細部の下地調整も丁寧に行っていきます。

今回は、屋根の「ケラバ(側面・端の部分)」の作業についてご紹介します。

ケラバには、「破風板(はふいた)」という板が取り付けられていますが、葺き替える屋根瓦の種類によっては、この破風板の高さが足りない場合があります。

もし高さが足りないまま工事を進め、屋根の端に使う専用の「袖瓦(そでがわら)」を取り付けようとしても、瓦の下に支えがないため不安定な状態になってしまいます。

これでは瓦が真っすぐに固定できず、見た目のラインが崩れるだけでなく、将来的なズレや破損の原因にもなりかねません。

そうならないために、破風板の上から「高さ調整材」という部材を取り付けます。

このひと手間を加えることで、袖瓦が乗る土台がしっかりと安定し、屋根の端のラインが美しく真っすぐに仕上がります。

目立たない部分ですが、屋根全体の強度と美観を守るための重要な工程です。

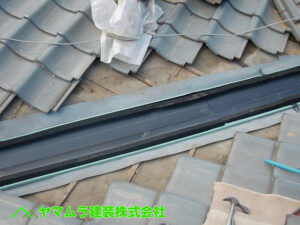

屋根の端(ケラバ)からの雨漏りを防ぐ!「水流れ板金」の重要な役割

屋根の葺き替え工事では、目に見える屋根材だけでなく、雨水の浸入を確実に防ぐための「板金工事」が非常に重要です。

今回はその中から、屋根の端(側面)である「ケラバ」に取り付ける、「水流れ板金」の役割をご紹介します。

ケラバ部分は、屋根の瓦と、端に取り付ける「袖瓦(そでがわら)」が合わさる部分です。

どんなに丁寧に施工しても、強い横殴りの雨などの場合、この隙間からわずかな雨水が浸入する可能性があります。

その「万が一」の雨水を受け止め、屋根内部への雨漏りを防ぐのが、この「水流れ板金」の役割です。

特に切妻屋根(三角屋根)において、この部材が設置されていない、あるいは機能していないと、雨漏りに直結するだけでなく、袖瓦を支える下地が腐食し、瓦が倒れてくる危険性も高まります。

施工の重要なポイントは、この水流れ板金の先端(軒先側)を、必ず「雨樋」の内側にかかるように設置することです。

これにより、板金がキャッチした雨水を、外壁などに伝わせることなく、直接雨樋の中へと安全に排水することができます。

お住まいを長く守るための、欠かせない処理です。

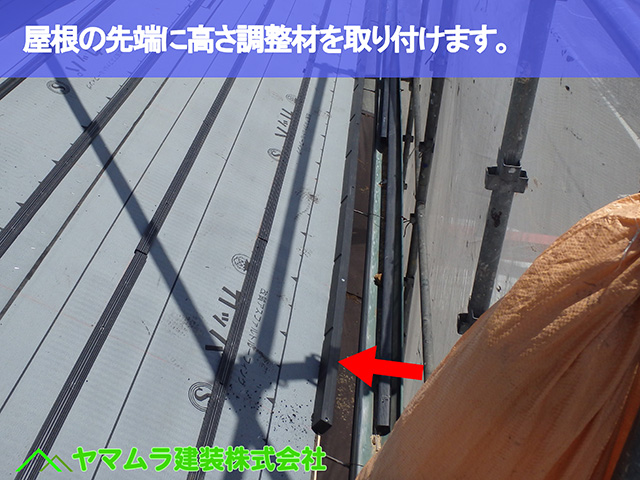

軒先の雨漏りを防ぐ!「高さ調整材」と「水返し板金」の重要な役割

屋根の葺き替え工事では、屋根の側面(ケラバ)だけでなく、先端部分である「軒先(のきさき)」の下地処理も、雨漏りを防ぐために非常に重要です。

まず、軒先の先端に「高さ調整材」という部材を取り付けます。

新しく使用する屋根瓦の種類や、既存の屋根の形状によっては、この部材で高さを調整しないと、瓦が正しく収まらず、適切に施工できない場合があります。

軒先の瓦を美しく、かつ強固に固定するために必要な下準備です。

次に、その高さ調整材の上端から被せるように、「水返し板金(みずかえしばんきん)」という部材を取り付けます。

これは雨仕舞い(あまじまい:雨水の浸入を防ぎ、排水すること)において非常に重要な役割を持っています。

一つ目の役割は、屋根瓦を流れてきた雨水を、スムーズに雨樋へと誘導することです。

二つ目の重要な役割は、雨水の「回り込み」を防ぐことです。

もしこの板金がないと、雨水が軒先の裏側(軒天や外壁側)に回り込んでしまい、軒のシミや腐食、さらには雨漏りの原因となってしまいます。

この水返し板金でしっかり雨水の通り道を作ることで、軒先内部への浸入を防ぎます。

目立たない部分ですが、お住まいを長持ちさせるための大切な作業です。

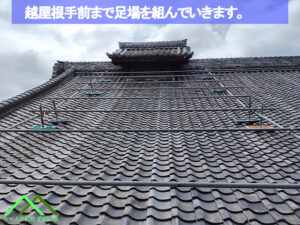

屋根の棟(むね)を支える重要な下地!「強力棟」の設置作業

屋根の葺き替え工事もいよいよ大詰めです。

今回は、屋根のてっぺんである「大棟(おおむね)」や、屋根の斜面が交わる角の部分「隅棟(すみむね)」に、棟瓦(むねがわら)を設置するための下地作業をご紹介します。

昔は棟に大量の土を盛って瓦を固定していましたが、現在は「乾式工法」という、土を使わないより強固な方法が主流です。

まず、棟のラインに沿って、「強力棟(きょうりょくむね)」と呼ばれる専用の土台金具(台座)を、一定の間隔をあけて取り付けていきます。

この強力棟は、この上から棟瓦を固定するための芯材(土台となる木材や樹脂バー)を、屋根下地にガッチリと固定するための非常に重要な部材です。

屋根の形状は一様ではなく、場所によって高さが微妙に異なります。

そのため、棟のラインが真っすぐきれいに仕上がるよう、高さが違う数種類の強力棟を的確に使い分けながら、正確に設置していきます。

この見えない部分の下地作業が、地震や台風にも耐える、丈夫で美しい棟を作り上げます。

FAQ(工事に関するよくある質問)

垂木(たるき)補強とは?

屋根の骨組みである垂木が経年で下がったり歪んだりしている箇所に、新しい木材を添わせて高さを調整し、補強する作業です。ただし、2025年4月より法令によって建築確認申請が必要な場合もありえますので注意が必要!

野地板(のじいた)の種類は?

厚さ12mmの「構造用合板(コンパネ)」を使用しました。強度があり、新しい瓦を釘でしっかり固定できる下地材です。

ルーフィング(防水紙)の施工ポイントは?

水が侵入しないよう、必ず「下から上へ」と重ねて貼ります。特に壁際はシートを立ち上げて、雨水の吹込みを防ぐ処理を行います。

次回の現場ブログ記事の内容は?

同じ地域で行った施工事例記事!

類似した作業で施工した現場ブログ記事!

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください