writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

瓦の下は「砂」だらけ!?雨漏りを招く劣化した屋根土と杉皮の正体

葺き替え工事のスタートは、古い屋根の解体から。

瓦をめくると、そこにはさらさらと砂状になった「屋根土」と、ボロボロの「杉皮」が…。

これが雨水を吸い込み、雨漏りの原因になっていました。

東浦町の現場より、普段は見ることのできない屋根の下側と、丁寧な撤去作業の様子をお届けします。

こちら現場での初回点検の様子は?

初動調査での様子を現場ブログ・第一話目で書いています!

- 1. 瓦の下は「砂」だらけ!?雨漏りを招く劣化した屋根土と杉皮の正体

- 1.1.1. こちら現場での初回点検の様子は?

- 2. 屋根瓦の撤去作業。費用が変動する「ラバーロック工法」とは?

- 2.1. 屋根葺き替え時の「屋根土」撤去。湿式工法と近隣配慮の作業とは?

- 3. 瓦は割れてないのになぜ?古い和風住宅で雨漏りが起きる本当の原因

- 3.1. 屋根葺き替え時の野地板。踏み抜き注意と雨漏りの関係性

- 4. 屋根の「波打ち」を直す。なぜ古い野地板を剥がす?垂木補強と屋根の構造

- 4.1. 「垂木添え」による下地補強工事

- 5. 屋根の歪み解消!頑丈な下地を作る「野地板合板張り」工事

- 6. 雨漏りを防ぐ「最後の砦」防水紙(ルーフィング)の丁寧な施工

- 7. FAQ(工事に関するよくある質問)

- 7.1.1. 次回の現場ブログ記事の内容は?

- 8. 同じ地域で行った施工事例記事!

- 9. 類似した作業で施工した現場ブログ記事!

屋根瓦の撤去作業。費用が変動する「ラバーロック工法」とは?

現在進めている屋根葺き替え工事は、古い屋根瓦を撤去する工程に入りました。

この作業は、安全と効率を考え、専門の解体工事スタッフが担当します。

作業内容は、職人が屋根に登り、古い瓦を一枚ずつ丁寧に手作業で剥がしていく地道なものです。

剥がした瓦はトラックに積み込み、法律に基づいて正式な許可を得ている産業廃棄物の中間処分場へと適正に運搬・処分しますのでご安心ください。

ここで一つ、屋根工事の注意点をお伝えします。

過去の補修などで、瓦同士がコーキング(ボンド)で固定される「ラバーロック工法」が施されている屋根があります。

この場合、瓦が強く接着されているため、通常の何倍も撤去に時間がかかってしまいます。

そのため、どうしても作業費(人件費)や、場合によっては処分費が割増しになってしまう可能性があります。

ご自宅の屋根がどのような状態か、見積もり時にしっかり確認することが大切です。

屋根葺き替え時の「屋根土」撤去。湿式工法と近隣配慮の作業とは?

屋根の葺き替え工事で古い瓦を撤去した後、重要な作業が「屋根土(やねつち)」の撤去です。

特に昔ながらの和瓦の多くは「湿式工法」と呼ばれる方法で施工されており、瓦を固定するために屋根の上に大量の土が使われています。

一見、しっかり固まっているように見えますが、築20年、30年と年月が経過すると、この屋根土が風化によってサラサラの「砂」のような状態に変化していることがほとんどです。

この砂状の土は非常に厄介で、作業中に風で舞いやすく、ご自宅の敷地内はもちろん、ご近隣にも粉塵が飛散してご迷惑をおかけする原因となります。

そこで弊社では、こうした土埃の飛散をできる限り防ぐため、屋根土をスコップなどで丁寧に集め、その場で土嚢袋に詰めてから地上へ降ろすように徹底しております。

大変な手間はかかりますが、近隣環境にも配慮した安全な工事を進めるための大切な工程です。

屋根土をすべてきれいに撤去し、下地である「野地板」だけの状態にしてから、次の作業に移ります。

瓦は割れてないのになぜ?古い和風住宅で雨漏りが起きる本当の原因

屋根葺き替え工事で、古い瓦と大量の屋根土をすべて撤去すると、屋根のいちばん下地である「野地板(のじいた)」が姿を現します。

土の下には、茶色い「杉皮(すぎかわ)」が敷き詰められていますが、これは現代でいう「防水紙(ルーフィング)」と同じ役割を果たしていた部材です。

新築当時は、この杉皮を隙間なく重ねて張ることで、万が一、瓦の下に雨水が入っても屋根裏へ浸入するのを防いでいました。

しかし、築年数が経過すると、この杉皮も乾燥によって痩せ細り、縮んでしまいます。

その結果、重ねていた部分に隙間ができ、防水機能が失われてしまうのです。

さらに、屋根瓦自体も粘土を焼いた「焼き物」です。

長年、風雨にさらされ続けると、瓦の耐久性が落ち、水を弾く力が弱まって「雨水を吸い込みやすい状態(吸水率の上昇)」になってしまいます。

つまり、「瓦が割れていないのに雨漏りする」原因は、瓦自体が吸い込んだ雨水が、痩せて隙間だらけになった杉皮を通り抜け、野地板へと達してしまうことにあるのです。

目に見える破損がなくても、屋根全体が寿命を迎えているサインと言えます。

屋根葺き替え時の野地板。踏み抜き注意と雨漏りの関係性

屋根の瓦や土、そして昔の防水紙代わりだった杉皮をすべて撤去すると、屋根の下地である「野地板(のじいた)」が完全に見えてきます。

実は、築年数が経過した住宅の野地板は、板と板の間に隙間が多く空いていることがほとんどです。

その上の杉皮が劣化して隙間だらけになってしまうと、雨水がこの野地板の隙間を通り抜け、直接、屋根裏(天井裏)に達してしまいます。

これが雨漏りの深刻な原因です。

また、古い野地板は厚みが非常に薄い場合が多く、屋根の骨組みである「垂木(たるき)」の上で固定されているだけです。

職人が作業する際も、この垂木がない場所を踏んでしまうと、簡単に底が抜けてしまう危険があり、細心の注意が必要です。

今回の工事では、この古い野地板もすべて取り剥がし、屋根の骨組みである垂木だけの状態にします。

ちなみに、建物の状態がそこまで古くない場合は、既存の野地板の上から新しい合板を重ねて張る「重ね張り(増し張り)工法」で進めることも多いです。

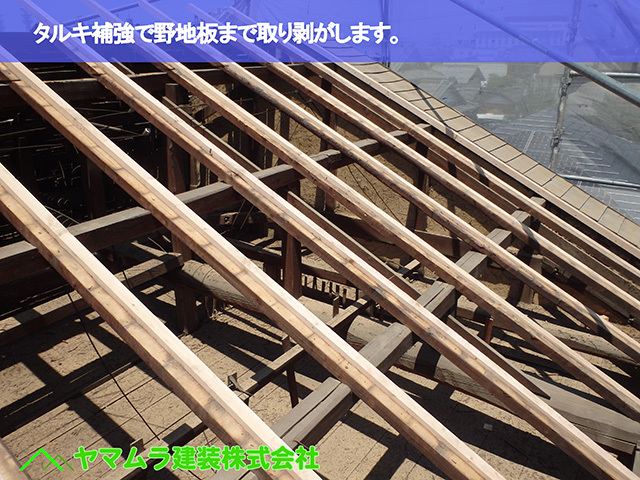

屋根の「波打ち」を直す。なぜ古い野地板を剥がす?垂木補強と屋根の構造

古い野地板をすべて撤去し、屋根の骨組みである「垂木(たるき)」が剥き出しの状態になったところまでお伝えしました。

今回、なぜ野地板を重ね張りせず、すべて撤去するという手間のかかる作業を選んだかと申しますと、建物が古く、屋根面全体が「波打って」歪んでいたためです。

この歪みを根本的に直すには、表面の板(野地板)だけを新しくしても解決しません。

そこで、屋根の骨組みである垂木のレベル(高さや通り)から調整し直し、屋根面をできるだけ平らにするための「垂木補強」を行うことにしました。

新しい屋根を美しく、長持ちさせるために欠かせない重要な下準備です。

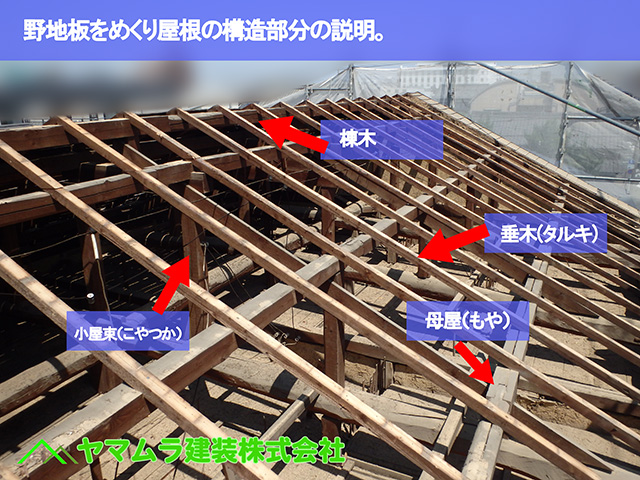

せっかくなので、普段は見ることのない屋根の構造を簡単にご紹介します。

今見えている「垂木」は、屋根の斜面に沿って縦(上下)に並ぶ木材です。

その垂木を、横方向で支えているのが「母屋(もや)」という太い部材。

さらにその母屋を支えているのが「小屋束(こやづか)」という短い柱です。

屋根のてっぺん(頂上)には「棟木(むなぎ)」という中心的な部材もあります。

このように、屋根は見えない部分の多くの材料が組み合わさって、皆様のお住まいを守っているのです。

「垂木添え」による下地補強工事

屋根の歪み(波打ち)を直すために、屋根の骨組みである「垂木(たるき)」を剥き出しにした状態をお伝えしました。

今回は、その歪みをどう修正していくかをご紹介します。

歪みの原因は、古い垂木自体が長年の重みや湿気などで変形していることにあります。

そこで行うのが、「垂木の補強(垂木添え)」という専門的な作業です。

既存の垂木の真横に、新しくまっすぐな垂木をピッタリと添わせるように取り付け、補強していきます。

この時、単に横に取り付けるだけではありません。

新しい垂木の上端(天端)が一直線に揃うよう、水平を見ながら高さを微調整します。

これが、屋根面全体を平らにするために最も重要なポイントです。

固定は、新しい垂木から古い垂木まで貫通する長い専用ビスを使い、何本も打ち込むことで両者を一体化させ、新しい屋根を支えるための強固な下地を作り上げます。

※ ちなみに、2025年4月からの建築基準法改正により、こうした屋根の構造に関わる工事は、内容によって「建築確認申請」が必要となる場合があり注意が必要になります。

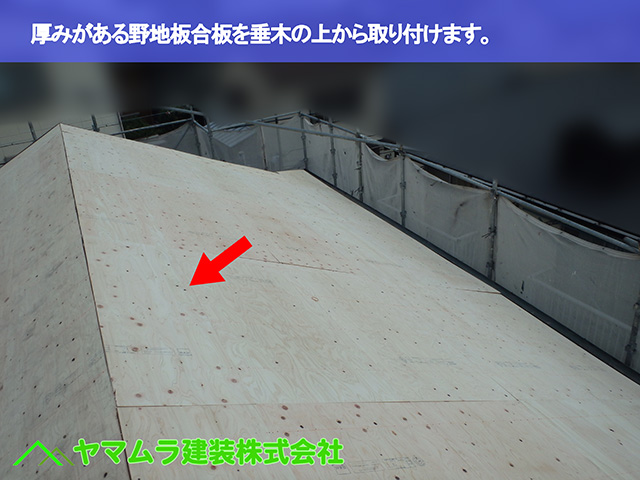

屋根の歪み解消!頑丈な下地を作る「野地板合板張り」工事

屋根の波打ちを修正するために行った「垂木の補強作業」が完了しました。

今回は、その補強した垂木の上から、新しい屋根の土台となる「野地板合板」を屋根全体に張っていく工程をご紹介します。

使用するのは、厚さ12mmの頑丈な構造用合板です。

これを隙間なく張り詰めていくことで、以前の薄く隙間だらけだった野地板とは比べ物にならないほど、強固で安定した下地が完成します。

職人が安全に作業できるのはもちろん、この上に新しい屋根瓦を葺いても、将来的に屋根が波打つ心配がなくなります。

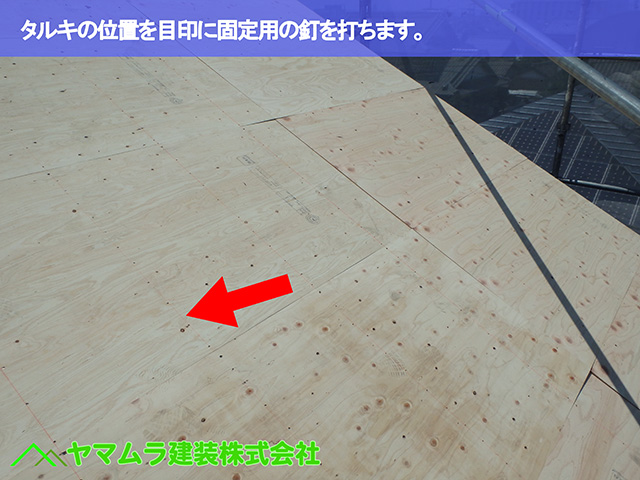

作業は、合板が浮いたりしないよう、下にある垂木の位置を正確に割り出し、釘を打つための目印(墨)を付けていきます。

その目印に沿って、エアーコンプレッサーを使用した専用の釘打ち機を使い、大量の釘を確実かつ均等に打ち込み、合板と垂木をガッチリと固定します。

これで、雨漏りを寄せ付けない頑丈な屋根下地が出来上がりました。

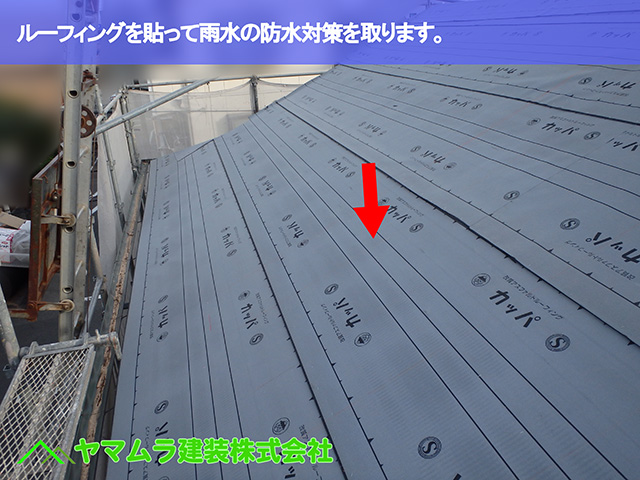

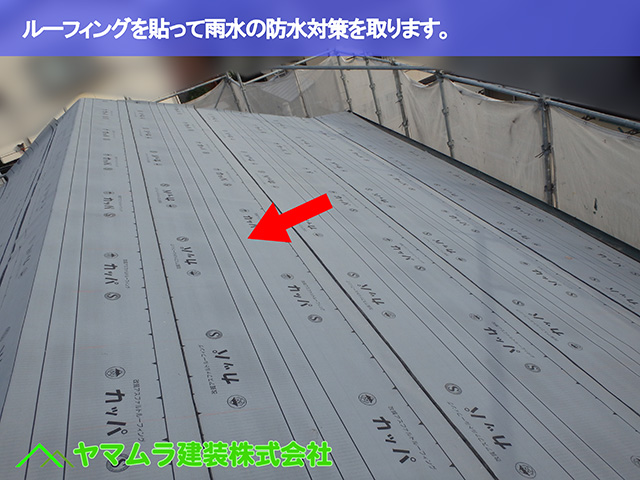

雨漏りを防ぐ「最後の砦」防水紙(ルーフィング)の丁寧な施工

屋根の頑丈な下地となる「野地板合板」を張り終えました。

今回は、その上から屋根全体を覆うように「防水紙(ぼうすいし)」、別名「ルーフィング」を貼っていく、雨漏り対策において最も重要な工程をご紹介します。

この防水紙こそが、屋根の防水性能を担う「最後の砦」です。

万が一、この上に葺く屋根瓦や屋根材の隙間から雨水が浸入したとしても、このシートがしっかりと水をブロックし、野地板や屋根裏へ水が達するのを防いでくれます。

そのため、施工には細心の注意が必要です。

特にシート同士の「重なり部分」が重要で、ここから水が浸入しないよう、メーカーの規定以上に重なり幅を多めに確保します。

そして、水が下へ流れるように、必ず屋根の下(軒先)から上(棟)に向かって順に貼り重ねていきます。

この防水紙を屋根全体に隙間なく貼り終えれば、作業中に突然の雨が降ってきたとしても、ひとまず雨漏りの心配はなくなります。

お客様に安心していただくための、非常に大切な作業です。

FAQ(工事に関するよくある質問)

「屋根土(やねつち)」って何ですか?

昔の工法(湿式工法)で、瓦を固定し安定させるために使われていた土です。断熱効果もありますが、経年で崩れて砂のようになり、水を吸う原因にもなります。

「ラバーロック工法」だと費用が変わる?

はい。過去に瓦同士をボンドで接着(ラバーロック)してあると、撤去に非常に手間と時間がかかるため、解体費用が割増になる場合があります。今回は該当しませんでした。

杉皮(すぎかわ)って防水になるの?

昔は防水シートとして使われていましたが、現代のルーフィングに比べると防水性は低いです。経年で縮んで隙間ができるため、全て撤去して新しくします。

次回の現場ブログ記事の内容は?

同じ地域で行った施工事例記事!

類似した作業で施工した現場ブログ記事!

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください