writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

名古屋市の屋根工事実例|雨漏りを防ぐ谷樋交換と、賢い瓦の防災リフォーム術

工事のきっかけ

今回、名古屋市南区のお客様より屋根リフォームのご依頼をいただいたきっかけは、「家を建ててから長年経つので、大きな問題が起こる前に一度専門家による点検をお願いしたい」という、お住まいへの深い配慮からでした。

早速、専門の資格を持つスタッフが現地調査にお伺いし、屋根全体の健康状態を隅々まで確認させていただきました。

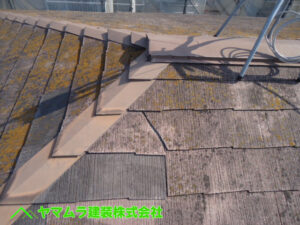

一見すると、瓦の大きなズレや割れは見られませんでしたが、屋根の面と面が合わさる谷部分に、看過できない重大な劣化を発見しました。

そこに設置されている「谷樋」と呼ばれる排水用の板金が、広範囲にわたり真っ赤に錆びつき、腐食が進行していたのです。

原因は、本来屋根には不向きな耐水性の低い材質の金属が使用されていたことでした。

このまま放置すれば、近い将来、腐食した箇所から穴が開き、雨漏りを引き起こす可能性が極めて高い危険な状態です。

そこで私たちは、この谷樋を耐久性の高い材質のものへ交換する工事をご提案しました。

また、近年の大型化する台風や頻発する地震への備えとして、現状では十分な対策がなされていない瓦の飛散防止工事も併せて行い、雨漏りの不安解消と、災害に強い屋根へと生まれ変わらせる総合的なリフォームプランニングに至りました。

建物の状況

築年数 ・・・ 築30年ほど

工事費用・・・ 約60万円ほど(足場代込み)

施工期間・・・ 約2日間ほど

建物種別・・・ 戸建て(木造)

ビフォーアフター

☞

ご自宅の屋根、最後に専門家に見てもらったのはいつですか?

外壁と違って普段見ることがない屋根は、知らず知らずのうちに劣化が進行し、雨漏りの一歩手前の状態になっているかもしれません。

特に、屋根の谷間にサビが見えたり、屋根の端に古い鉄の棒が付いていたりする場合、それは放置すると危険なサインです。

この記事では、名古屋市南区で私たちが行った屋根リフォームの事例をもとに、雨漏りを未然に防ぐための確実な修理方法と、修理費用を賢く抑えるプロならではの工夫をご紹介します。

さらに、近年多発する大型台風や地震から大切なお住まいを守るための、最新の防災工事についても詳しく解説。

手遅れになる前に、ご自宅の屋根の健康状態を知るきっかけとして、ぜひご一読ください。

目次

雨漏り寸前の谷樋交換と瓦の飛散防止工事

今回は、名古屋市南区で実施させていただいた屋根リフォーム工事の事例をご紹介します。

工事の主な内容は、錆びて腐食した「谷樋(たにどい)」の交換と、台風などに備えるための「屋根瓦の飛散防止工事」となります。

現地調査にお伺いしたところ、屋根の谷部分にある谷樋板金に、通常はあまり使用されない水に弱い材質のものが使われていました。

その影響で、長年の雨水によって経年劣化が著しく進み、広範囲にサビが発生して腐食が始まっている状態でした。

このまま放置すれば、谷樋に穴が開いて雨漏りを引き起こす、非常に危険なサインが出ていました。

そこで、耐久性の高い材質の新しい谷樋へ交換する工事をご提案いたしました。

また同時に、近年の気象状況を考慮し、強風による瓦のズレや飛散を防ぐための固定補強工事も併せて行い、屋根全体の安全性を高めることになりました。

普段なかなか見えない屋根の上では、気づかないうちに劣化が進んでいるケースが多くあります。

少しでもご心配な方は、深刻なトラブルに発展する前に、ぜひ一度私たち専門家にご相談ください。

屋根修理の費用を抑える工夫|使える瓦は再利用し、お客様の負担を軽減します

谷樋の交換など、屋根の一部分を修理する際には、まず作業のために周辺の屋根瓦を一時的に取り外す必要があります。

その際、私たちは「まだ十分に使える瓦は、丁寧に保管し、工事後に再利用する」ことを基本方針としています。

なぜなら、まだ耐久性に全く問題のない瓦をすべて新しいものに交換してしまうと、その分だけ材料費や処分費が加算され、お客様の工事費用のご負担が大きくなってしまうからです。

お客様の大切な資産であるお住まいだからこそ、無駄なコストは極力かけずに、適切な修理を行いたいと考えています。

もちろん、安全性が最優先です。

工事着手前の専門的な点検・調査の段階で、瓦にひび割れや深刻な劣化がないか、プロの目で厳しく確認します。

万が一、再利用が難しいと判断した場合は、必ずお見積もりの時点でお客様にその理由を明確にご説明し、ご納得いただいた上で最適なプランをご提案します。

雨漏りを防ぐ谷樋の防水処理と瓦の葺き直し技術

古い谷樋の撤去が完了し、いよいよ新しい谷樋を設置する、雨漏り修理の核心ともいえる工程です。

ここでの作業の品質が、屋根全体の防水性能と寿命を大きく左右します。

まず、耐久性の高い新しい谷樋板金を取り付けます。

特に重要なのが、板金同士のつなぎ目の処理です。

この部分に専用のコーキング材を隙間なく充填し、強力に接着します。

これは、大雨の際に水が逆流して屋根内部へ浸入するのを防ぐ「堰(せき)」の役割も果たし、雨漏りのリスクを徹底的に排除します。

谷樋の設置が完了したら、一時的に取り外していた周辺の瓦を葺き直していきます。

この時、単に元に戻すのではなく、「葺き土(ふきつち)」という屋根用の土を補充しながら、瓦の高さを微調整します。

この丁寧な作業により、瓦のラインが美しく整うだけでなく、雨水がスムーズに谷樋へと流れる最適な勾配を確保するのです。

【谷樋交換工事完了】最後のひと手間!瓦のコーキング固定で屋根の防災性を高めます

材質違いにより腐食していた谷樋の交換と、周辺の瓦の葺き直し作業が完了いたしました。

これで雨漏りの直接的な原因は解消されましたが、私たちの工事にはお客様に長く安心してお住まいいただくための、大切な最後の仕上げが残っています。

それは、葺き直した屋根瓦を、さらに専用のコーキング材で要所を固定していく補強作業です。

葺き土で据え付けた瓦同士をしっかりと連結させることで、屋根全体の一体感を高めます。

この最後のひと手間が、近年威力を増す台風の強風や、突然の地震の揺れに対して、瓦がズレたり飛散したりするリスクを大幅に軽減させるのです。

雨漏りを直すのはもちろんのこと、プラスアルファの安心をご提供し、お住まいの「防災力」を高めること。

【落下注意】90年代以前の和瓦屋根、”あの鉄の棒”が凶器になる危険性

1990年頃より前に建てられた和風の屋根で、屋根の端に沿って取り付けられた鉄の棒。

当時は、屋根の先端(軒先)と側面(ケラバ)の瓦をすべて連結し、台風の強風による瓦の飛散を防ぐための画期的な工法として広く採用されていました。

しかし、設置から30年以上が経過した今、この鉄棒が非常に危険な状態になっているお宅がほとんどです。

経年劣化で表面の皮膜が破れると、内部の鉄が錆びてしまいます。

さらに、そのサビが瓦を固定している針金まで侵食し、ボロボロに腐食させてしまうのです。

こうなると固定力は完全に失われ、もはや台風対策どころか、錆びて重くなった鉄棒そのものがいつ落下してもおかしくない状態です。

万が一、ご家族やご近所の方、通行人に当たれば、人命に関わる重大な事故になりかねません。

かつてお住まいを守っていたものが、時を経て凶器に変わりつつあります。

大きな事故が起こる前に、専門家による緊急点検を強くお勧めします。

【安心の最新工法】危険な鉄棒は不要!瓦一枚一枚をビスで固定する屋根防災工事

古い和瓦屋根に見られる鉄棒の危険性。

それに対し、現在ではより安全で確実な防災工事が主流となっています。

今回は、その最新の瓦固定方法についてご紹介します。

まず、問題となっていた屋根の先端(軒先)や側面(ケラバ)の古い鉄棒をすべて安全に撤去します。

その後、瓦を傷つけないよう専用の工具で一枚一枚に丁寧に穴を開け、防水パッキン付きのステンレス製ビスを打ち込み、屋根下地に直接がっちりと固定していきます。

この「ビス固定工法」は、瓦一枚一枚を独立して強固に固定するため、ただ連結していただけの旧工法とは比較にならないほどの強度を発揮します。

これにより、鉄棒が錆びて落下する心配が根本から無くなるのはもちろん、近年の大型台風や地震に対しても、瓦の飛散やズレを強力に防ぐことが可能です。

この瓦固定工事と、先日来の谷樋交換をもちまして、今回の一連の屋根リフォームはすべて完了です。

古いお住まいも適切な修理で安全性は格段に向上します。

屋根のことでお困りでしたら、いつでもご相談ください。

初動調査でもあるこちらの現場ブログの一番始まりはこちらから読めますよ↓↓↓

『名古屋市南区【屋根谷部修繕】谷樋のサビは雨漏り信号!瓦のズレや飛散も防ぐ台風・地震に強いビス固定工法まで解説!』

ヤマムラ建装 株式会社では

お問い合わせ

点検調査などのご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください