名古屋市瑞穂区【屋根点検】壁の湿気は雨漏りのサイン?屋根の隙間・原因は施工不良かも!職人の技術で修理・リフォーム

writer by ヤマムラ建装株式会社 代表取締役 山村康輔

【名古屋市瑞穂区】台風やゲリラ豪雨で壁が湿気る?それ、雨漏りのサインかもしれません

名古屋市瑞穂区にお住まいのお客様から、「台風やゲリラ豪雨など、強い風を伴う大雨の時にだけ、建物の中で湿気を感じる場所がある」というご相談を受け、雨漏りの点検にお伺いしました。

詳しくお話を伺うと、特に玄関の壁際で湿気を感じ、風の向きによっては雨染みができることもあるとのこと。

私たちがお伺いした日は晴天が続いていたため、残念ながら雨染みを直接確認することはできませんでした。

しかし、お客様が不安に感じていらっしゃる箇所を丁寧にお聞きし、建物の状況を調査します。

今回のお客様のお住まいは平屋造りでしたので、外からでは見えない屋根瓦の隙間やズレなどから雨水が浸入している可能性を考え、屋根を中心に雨漏り調査を行いました。

一見すると問題ないように見えても、強風によって雨水が普段では考えられない箇所から浸入することがあります。

「うちも同じようなことがあるかも」と少しでも感じたら、被害が広がる前に専門家による点検をおすすめします。

ぜひお気軽にご相談ください。

目次

雨漏りの原因を発見!屋根瓦のわずかな隙間が引き起こす浸水とは

お客様にご許可をいただき、早速屋根に登って雨漏りの原因を突き止めるための点検を行いました。

まず、お客様が室内で最も湿気や雨染みが気になるとおっしゃっていた箇所の真上にあたる屋根を重点的に確認します。

すると、一見しただけでは分かりにくい、屋根瓦のわずかな隙間を発見しました。

これが、今回の大雨による雨漏りの原因である可能性が非常に高いと判断しました。

普段の静かな雨では、この程度の隙間から雨水が浸入することは考えにくいかもしれません。

しかし、台風やゲリラ豪雨の際に吹き荒れる強風は、雨を真横や下から上へと吹き付けます。

その結果、通常ではありえない角度から屋根瓦の隙間に雨水が押し込まれ、時間をかけて室内へと浸透し、湿気や雨染みを引き起こしていたと考えられます。

その雨漏り手抜き工事が原因かも?職人の技術が問われる「小袖瓦」とは

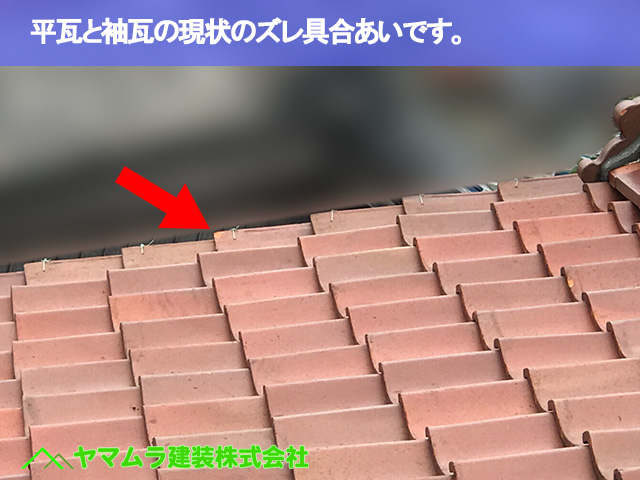

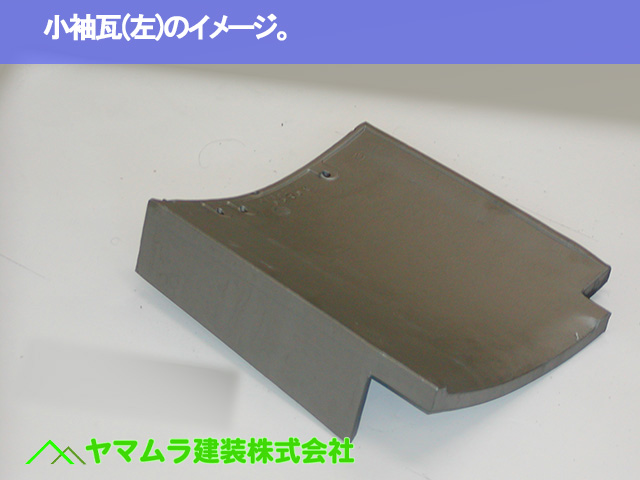

雨漏りの原因を調査した結果、問題は屋根の端に使われる「小袖瓦(こそでがわら)」という特殊な瓦の施工方法にあることが判明しました。

小袖瓦は、屋根の端の部分を雨水から守り、美しく仕上げるための重要な役目を担っています。

実はこの瓦、新品の状態でそのまま取り付けるだけでは、屋根の形状に合わずに隙間や段差ができてしまいます。

今回の雨漏りは、まさにこの隙間から雨水が浸入したことが直接的な原因でした。

本来、経験豊富な職人は、屋根の微妙なラインに合わせて、現場で一枚一枚グラインダーなどを使って小袖瓦を丁寧に加工し、隙間なくぴったりと納めます。

この「ひと手間」をかけることで、瓦全体のラインが美しく整い、強風を伴う雨でも浸水を許さない強固な屋根が完成するのです。

しかし、残念ながら技術力が不足していたり、価格の安さを優先して工程を省いたりすると、この重要な加工が行われないまま設置されてしまうことがあります。

見えない部分だからこそ、職人の技術と誠実さが、お住まいの寿命を大きく左右するのです。

屋根の専門用語を解説!「切妻屋根」と「小袖瓦」の重要な関係とは

雨漏りの原因としてご紹介した「小袖瓦」ですが、この瓦は、日本の住宅で最も一般的な「切妻屋根(きりづまやね)」で多く使用されています。

切妻屋根とは、本を逆さに伏せたようなシンプルな三角形の屋根形状のことです。

そして「小袖瓦」は、この切妻屋根の側面にあたる部分(専門的には「ケラバ」と呼びます)を雨風から守るために、端に取り付けられる特殊な瓦を指します。

屋根内部への雨水の浸入を防ぐという防水性能はもちろん、屋根全体の見た目を美しく引き締めるというデザイン上の重要な役割も担っています。

一口に小袖瓦と言っても、実はその種類は多種多様です。

伝統的な和風建築に使われる和瓦用、モダンな洋風建築に合う洋瓦用など、建物のスタイルや使用するメインの屋根瓦に合わせて、最適な形状のものが選ばれます。

それぞれの特性を理解し、正しく施工することが、屋根の耐久性と美観を長く保つ秘訣なのです。

職人技を支える道具たち。屋根瓦を加工する「グラインダー」と「タガネ」

屋根の美観と耐久性は、現場で屋根瓦を一枚一枚ぴったりと納める、繊細な加工技術によって支えられています。

今回は、その屋根工事に欠かせない専門道具の世界を少しだけご紹介します。

現在、瓦の加工で主に使われているのは「ディスクグラインダー」という強力な電動工具です。

硬い瓦を正確かつスピーディーに切断するために、ダイヤモンド粒子が埋め込まれた屋根工事専用の刃に交換して使用します。

これにより、屋根の複雑な形状にも隙間なく瓦を合わせることが可能になります。

一方で、こうした電動工具が普及する前は、「タガネ」と呼ばれる道具が職人の相棒でした。

これはハンマーなどで叩き、その力加減と角度の絶妙な調整だけで瓦を加工していく道具です。

まさに、長年の経験と勘が求められる熟練の職人技と言えるでしょう。

私たちは、ディスクグラインダーのような最新工具の性能を最大限に活用すると同時に、タガネで培われたような繊細な感覚も大切にしています。

道具の特性を深く理解し、伝統の技と最新技術を融合させることで、あらゆる現場で最高品質の施工をお届けしています。

雨漏りの原因はたった一箇所!施工品質の差が招いた屋根のトラブル

屋根全体の雨漏り点検を進めましたが、最終的に雨漏りの直接的な原因となっていたのは、先日お伝えした屋根左端の「小袖瓦(こそでがわら)」の施工不良による隙間のみであることが確定しました。

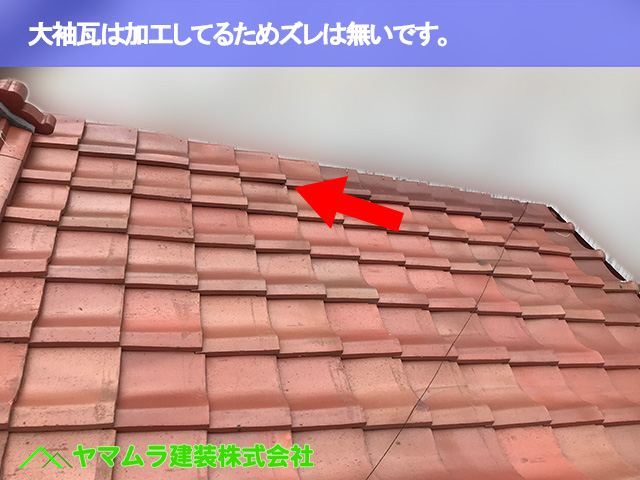

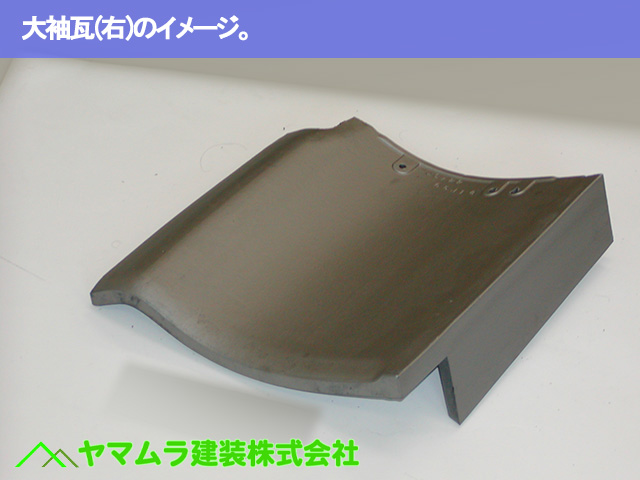

その根拠として、屋根の右端に取り付けられる「大袖瓦(おおそでがわら)」周辺の状態をご覧ください。

こちら側は瓦の列が一直線に美しく並び、全く問題なく施工されていました。

なぜなら、隣の瓦と干渉しないよう、職人が適切に瓦を加工する処置を施していたからです。

この丁寧なひと手間が、雨水の浸入をしっかりと防いでいたのです。

もし、雨漏りを引き起こした左端の小袖瓦にも、この大袖瓦と同様の丁寧な加工が施されていれば、瓦の列はまっすぐに揃い、今回のような湿気や雨染みに悩まされることはなかったはずです。

たった一箇所の仕事の質の差が、お住まいの快適さを奪う結果に繋がってしまったと言えます。

屋根工事は、目に見えない細部の施工品質こそが、お住まいを長く守るために最も重要になるのです。

雨漏り修理のご提案!原因に合わせた最適な工法をご説明します

全ての屋根点検を終え、お客様に調査結果を詳しくご報告しました。

湿気や雨染みの原因が、屋根の左端にある「小袖瓦」の施工不良によって生じた隙間であることを、現場の写真などをご確認いただきながら丁寧に説明いたしました。

この隙間がある限り、強風を伴う大雨のたびに雨漏りのリスクが続いてしまいます。

そこで、お客様のご予算やご要望に合わせて、具体的な修理方法を2つご提案しました。

一つは、問題となっている小袖瓦を一度丁寧に取り外し、瓦を正しく加工し直してから再設置する根本的な解決策です。

もう一つは、費用を抑え、まずは隙間を耐久性の高い専用のコーキング材で埋めて防水する応急的な対策です。

それぞれの工法のメリット・デメリットをしっかりとお伝えし、お客様にとって最善の選択ができるようお手伝いさせていただきます。

正しい施工が行われた屋根は、縦横だけでなく「鴈足(がんあし)」と呼ばれる斜めのラインも美しく揃います。

私たちは機能の回復はもちろん、仕上がりの美しさにもこだわります。

後日、それぞれの工法での正式なお見積書を作成し、お届けすることをお約束しました。

次回の現場ブログはこちらから読み進めます↓↓↓

『名古屋市瑞穂区【瓦屋根修繕】雨漏り修理工事レポート!費用を抑えたコーキング補修!原因の施工不良から谷樋・漆喰の劣化まで』

ヤマムラ建装 株式会社では